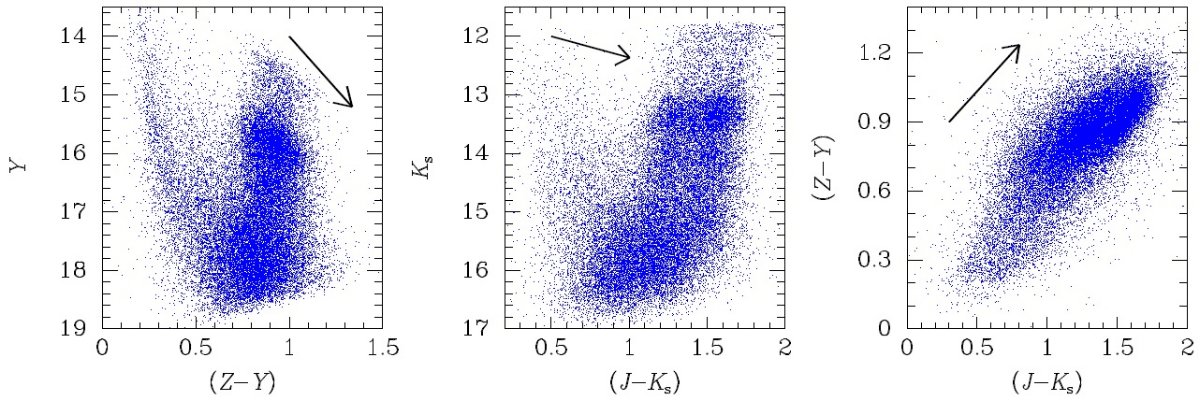

Saito et al. 2012 の仕事を拡大して、我々は VVV ZYJHKs 観測による CASU カタログ (http://casu.ast.cam.ac.uk/vistasp/) v1.3 "Completed" data にバルジ l = [10, -10], b = [-10, 5] の 300 deg2 データを載せた。 それらは 196 バルジタイルに別れ、 157 M の星が収録されている。 星の識別基準は 最低二つのバンドで星フラグが立つことである。

二つのカラーのレッドクランプ

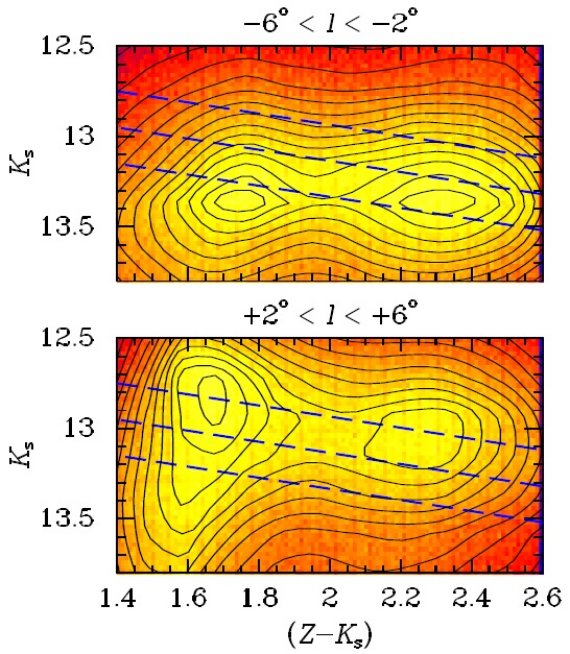

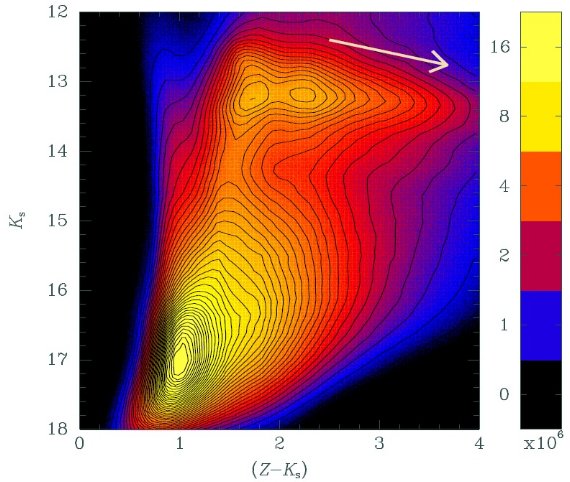

図1に Z, Ks バンドでフラグ1が "good" の 70 M 星を投入した CMD を 示す。赤化の影響は CMD 上で明らかである。その結果、レッドクランプ星は (Z-Ks) カラーで 3 等に及ぶ広がりを示す。図1には赤と青の二つの密度 超過が見える。二つの成分間のカラー差は Δ(Z-Ks) = 0.55±0.03 である。もしこのカラー差が赤化によるとしたら、それは E(B-V) = 0.65, Av = 2.0 に相当する。類似のカラー差は Saito et al. 2012 でも Ks-(J-Ks) CMD で指摘されている。しかし、今回の方が波長ベースが 長いのではっきりと見える。

青成分と赤成分

これら、二成分の位置を確定するため、色等級図上で次のように 青成分と赤成分を分けた。

青: Ks = [12,8, 13.5], (Z-Ks) = [1.5, 2]

赤: Ks = [12,8, 13.5], (Z-Ks) > 2.1

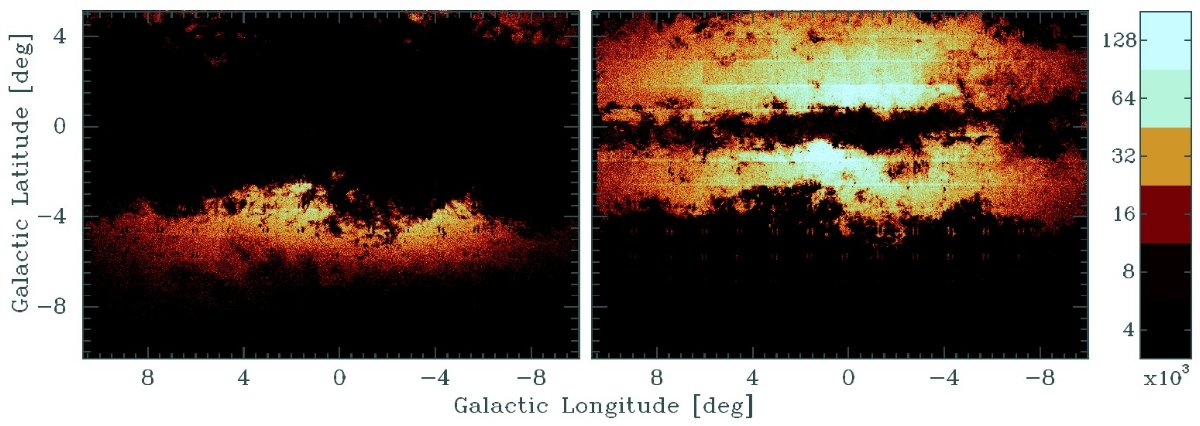

2成分の空間分布を図2に示す。図から巨大暗黒帯が銀河面の上と下に 横たわっていることが判る。暗黒帯の影響を受けた星は l = 10 から -10 まで 一つながりで、|b| < 4 に鋭い遷移を見せている。VVV は l = [355, 295] に伸びているが、銀緯が b = [-2.25, 2.25] しかカバーしていない。このため 暗黒帯がどこまで伸びているか不明である。 Wegg, Gerhard (2012) が示したような滑らかな密度分布をバルジに対し仮定すると、レッドクランプ のカラーの分裂は濃い減光域の存在を示唆する。仮に距離 6 kpc とすると、 b = 4 は銀河面からの高度 400 pc に対応する。

図1.バルジ 300 deg2 66 M 星の Ks-(Z-Ks) CMD. レッドクランプが二重 Δ(Z-Ks)=0.55 に別れていることに注目せよ。 これはバルジを横切る "Great Darl Lane" によるものである。 内側領域の測光完全度は Ks > 16 でのみ問題となる。図の赤化ベクトルは E(B-V) = 1 に対応する。