|

マゼラン雲星団中の48晩期型星を赤外測光した。いくつかは可視の分光測

光を行った。これらの観測を、公表されているマゼラン雲星団星のデータと合

わせ、マゼラン雲フィールド星のデータと比較し、さらに低温の C-, O-リッチ

星進化モデルの予想と比べた。 星団 C- 星のSED の広がりはフィールド C-星のそれとよく似ている。星団 C-星の光度関数は平均 Mbol = -4.76 散らばり ±0.36 mag で、マゼ ラン雲フィールド C-星のそれらと近い。しかし、与えられた (J-K)o での MKo の散らばりはフィールド星の 2 - 3 倍大きい。これは、フィ ールド C-星に比べサンプル星団の年齢またはメタル量の広がりが小さいと考え ると理解できる。 |

LMC フィールドには、LMC 星団では見つかっていないほどに、赤くて明るい

M-型巨星が存在する。これは、LMC フィールドに星団より若い、および/また

は、高メタル星種族が存在することを示す。LMC と SMC の M-型星種族の間の

差も同様に、年齢、および/または、メタル量効果に帰せられる。

M-, C-星の両方を含む星団では、一つを除く全てで、最も暗い C-星は最も 明るい M-星の光度を上回っていた。この境界光度は SWB クラスと相関するよ うであり、炭素星進化の理論を評価する基準となるだろう。 最後に、NGC 1841 と NGC 2257 星の分光測光データはこの二つが M3 と同 程度のメタル量を持つハロー型球状星団であることを示す。しかし、 NGC 1841 の最も明るい星の光度は TRGB より明るいという奇妙な現象を示す。 この論文では スペクトル K-, M-型を M-型星と呼ぶ。DM(LMC)=18.6. DM(SMC)=19.1 採用。 |

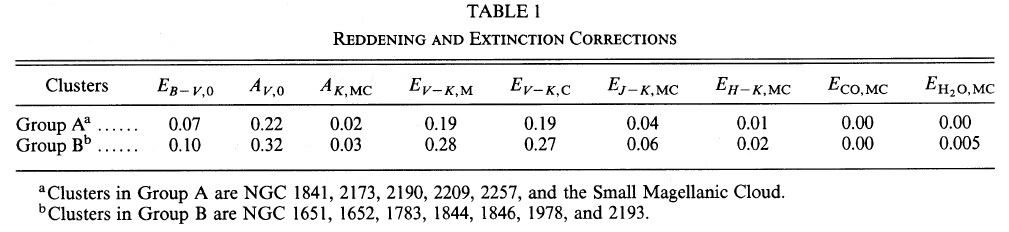

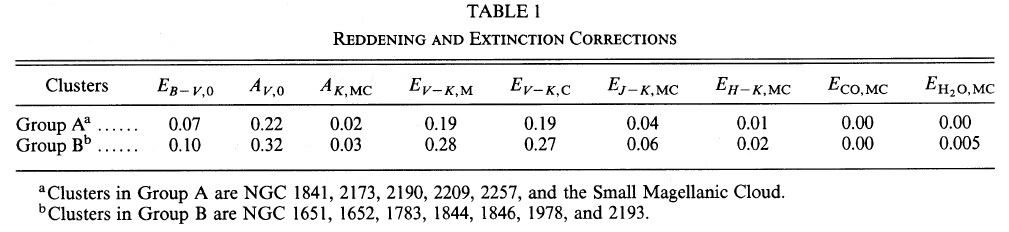

2.1.星の選択と赤化補正この論文ではスペクトル K-, M-型を M-型星と呼ぶ。 表1のグループAは、LMC の縁で E(B-V) = 0.07 (Brunet 1975) とした。残りは グループ B で、 E(B-V) = 0.10 である。SMC は E(B-V) = 0.07 とした。表1で "0" は A0 型星、"M" は M-型星、"C" は M-型星を指す。 |

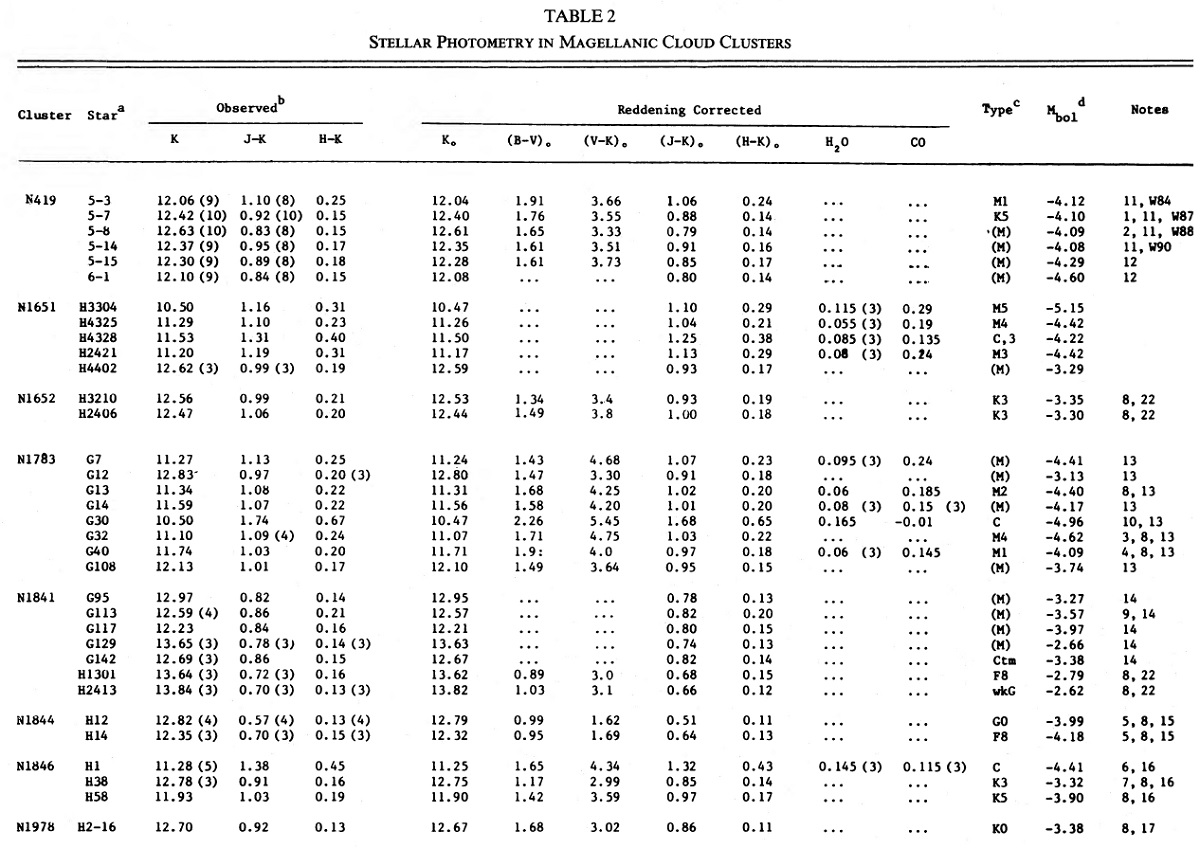

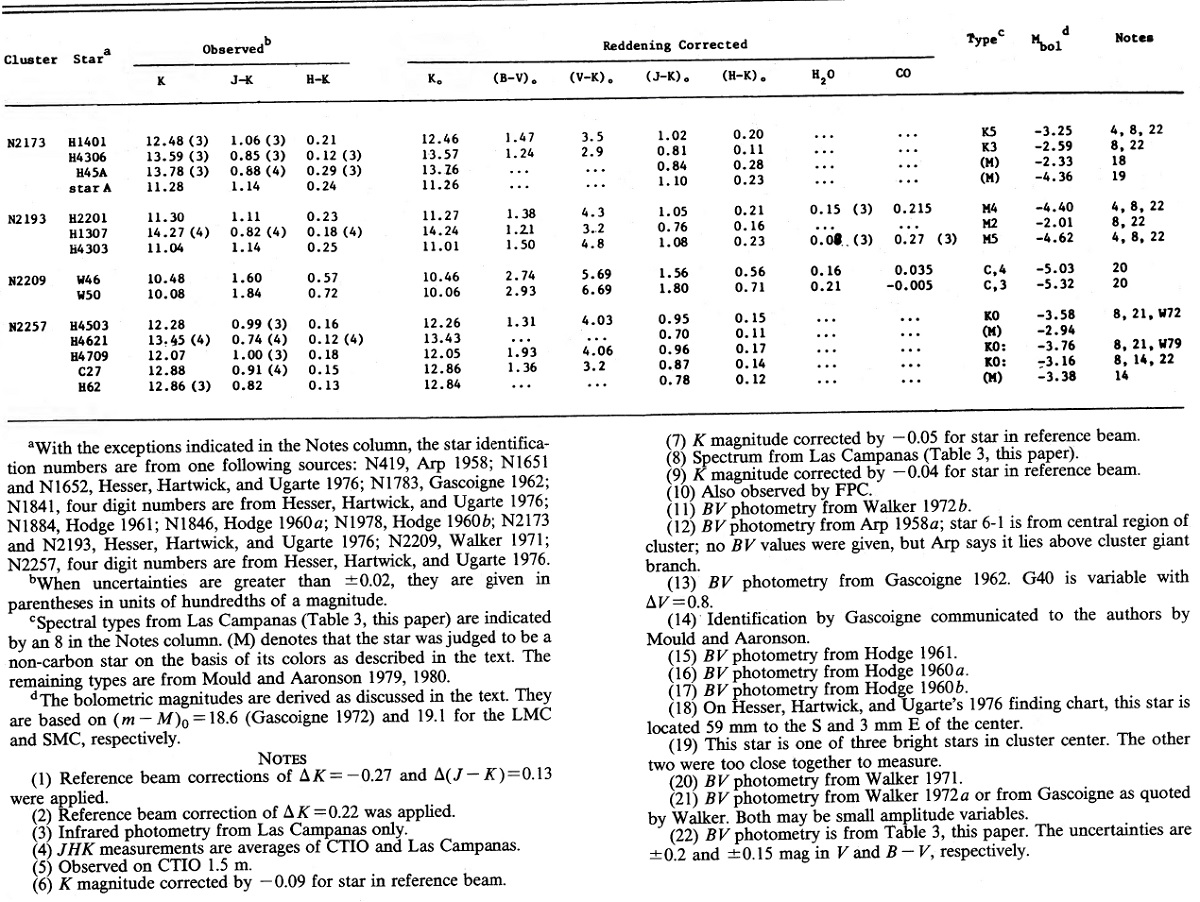

2.2.赤外データ表2の観測の大部分は CTIO 4-m 望遠鏡で行われた。観測直後に我々は Mould, Aaronson (1980) のプレプリントを受け取った。彼らの天体と 11 星が重複しており、その内 10 星は同じ CTIO と Las Campanas での観測であった。等級差は ± 0.01 mag で少し大きいが変光の影響がある。 |

2.3.分光測光観測測光分光観測は デュポン望遠鏡のレチコンで分解能 4 A, 3600 - 6200 A の 範囲のスペクトルを撮った。スペクトルの記述は他所でおこなう。とりあえずは スペクトル型の分類に使用した。 表3にスペクトル型を示す。LMC が低メタルであるためのメタル量効果は考 慮していない。K-型星の分類は特に不確実である。というのは、高分散スペクトル が通常分類に使用される λ < 4300 A 領域を欠くためなおさらである。 | 表3の高分散スペクトルから得た ±20lm/s の視線速度(右欄)を見 ると、同じ星団に属する星同士の視線速度が近いことが分かる。 LMC 星団の視線速度の幅は LMC にもハロー成分があるという主張を支持する ものである。 |

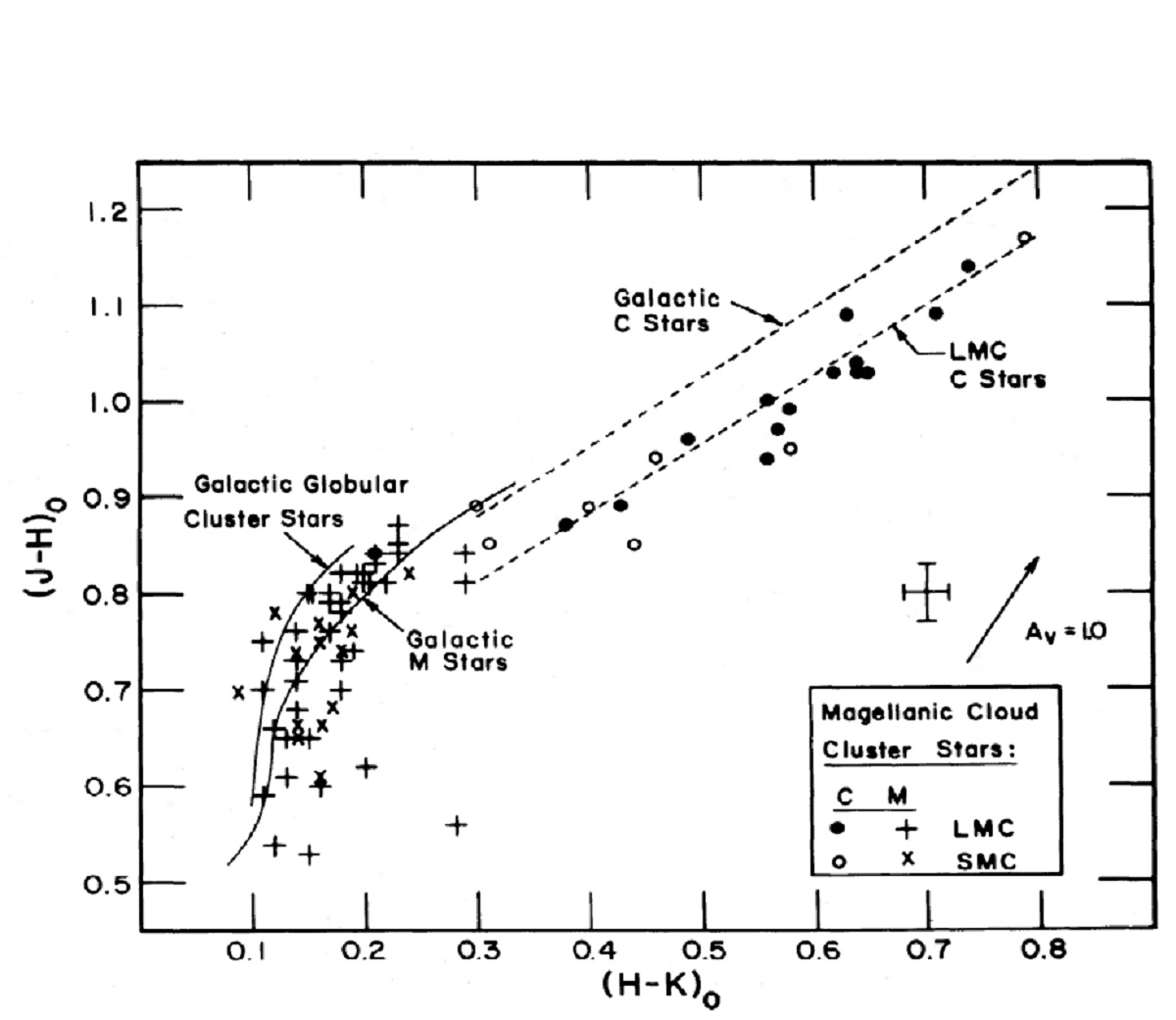

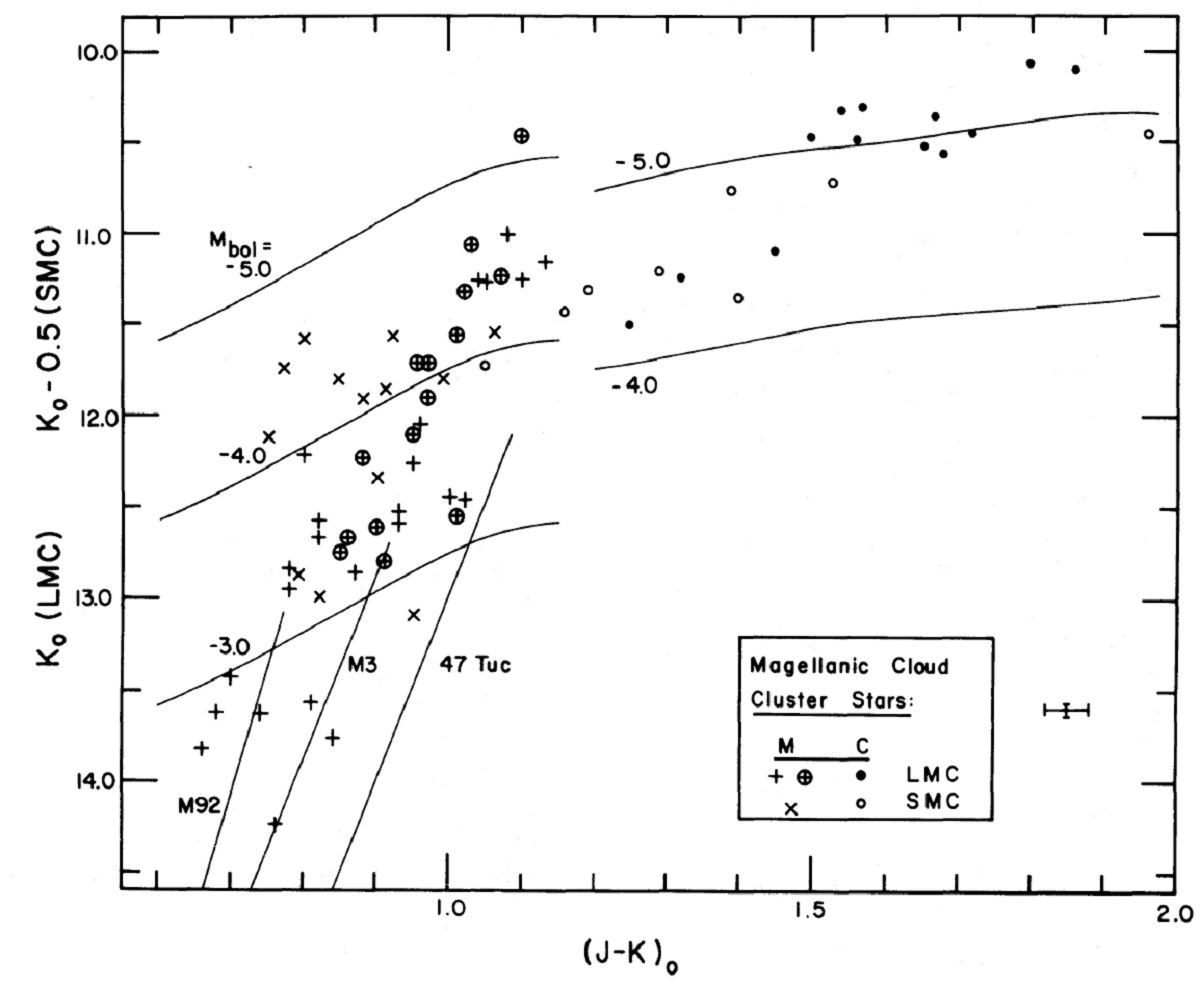

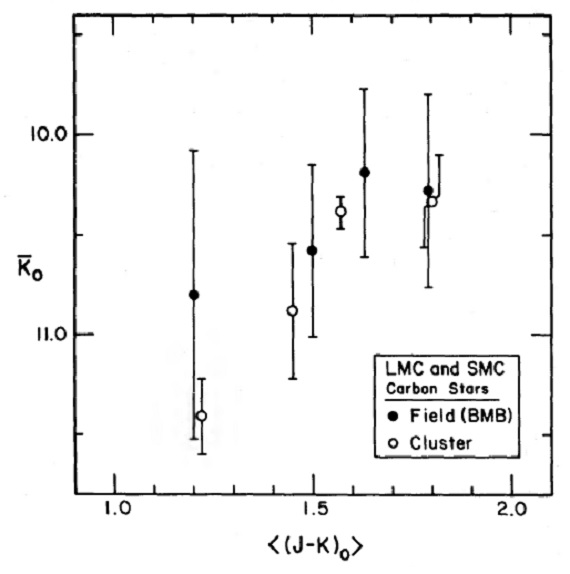

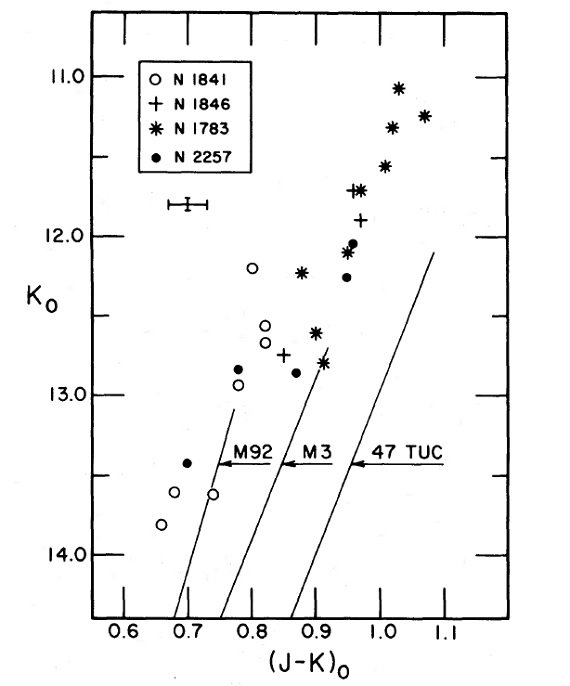

3.1.カラーと指数星団炭素星の JHK 二色図は、 Cohen, Frogel, Persson, Elias (1981) によるフィールド炭素星とそっくりである。(H-K) > 0.4 では炭素星しか ない。フィールド星でも大体同じだが、M-星が一つだけ見つかっている。しかし ながら、(H-K)o = [0.2, 0.4] は少し複雑である。この領域では C-, M-星が 混在しているらしい。3.2.CMD表2に Mould, Aaronson (1980) を足して、これまでに観測されたマゼラン雲星団の星全体の CMD を図2に示 す。SMC データは 0.5 mag 明るくしてある。図2の炭素星はカラー・等級関係 を示しているようである。その分散は小さく、バーウェストフィールドの Cohen, Frogel, Persson, Elias (1981) で観測された炭素星は一定の (J-K)o に対し比較的大きな Ko の分散を持つ事 と対照的である。星団炭素星の散らばりはフィールド炭素星の 1/2 - 1/3 の 大きさである。これが何を意味するかさらに追究する必要がある。 |

図3.(J-K)o 区間ごとの Ko 中間値と散らばり。 Blanco, McCarthy, Blanco (1980) のフィールド炭素星( Cohen, Frogel, Persson, Elias (1981) )と図1の炭素星を比べた。 |

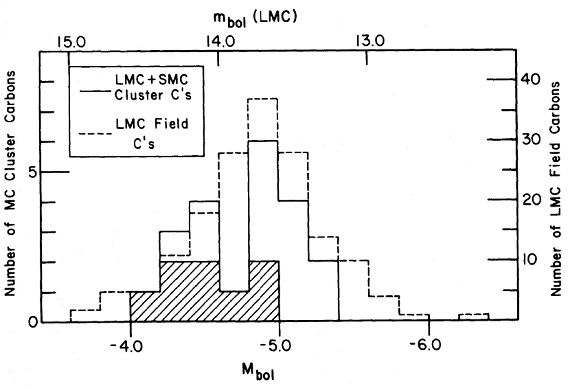

3.3.光度関数図4にこれまでに観測された星団炭素星の光度関数を実線で示す。 輻射等級と 1σ 偏差は、 星団 21 星では (-4.76, 0.36), フィールド 164 星では (-4.83, 0.43) で ある。 |

図4.星団とフィールドでの炭素星光度関数の比較。左軸=星団星数。 右軸=フィールド星軸。斜線= SMC 星団星からの寄与。 SMC 星団データは Mould, Aaronson (1980) より採った。 |

4.1.カラーと等級星団とフィールドの差炭素星と違い、M-星の性質は星団とフィールドとで異なる。ここで星団 C- 星は、本論文、Frogel, Persson, Cohen 1981, Mould, Aaronson (1980) から採った。フィールド星は Cohen, Frogel, Persson, Elias (1981) から採った。星団M-星は、例外 2 星を除き、Ko ≥ 11 mag, (J-K)o ≤ 1.1 である。一方、フィールド M-星は 17/20 が Ko ≤ 11.0 かつ (J-K)o ≥ 1.1 である。図1を見ると、(H-K)o > 0.25 つまり (J-K)o > 0.85 の星団 M-星は4つである。逆にフィールド星は、17/20 星が (H-K)o > 0.25 である。つまり、例外の1星を除き、星団 M-星はフィールド M-星に比べ、暗く 青い。フィールド星サンプルの基になった Blanco, McCarthy, Blanco (1980) データは M6 型より先の星を選んでいるから、この結果は、フィールドで最も 赤くて明るい M-星種族は星団の中に見つからなかったと考えるべきである。 (サンプルが重なっていないらしい。 すると次の疑問は、BMB80 の M6 より晩期で明るい M-星はその後どうなる? AWB ではどこに帰属? ) カラーは中間? 図1を見ると、マゼラン雲の赤い星団の M-星は銀河系 M-星(Frogel et al 1978) と晩期型銀河系球状星団の間に位置する。ここで、晩期型球状星団と いうのは、メタル量で 47 Tuc から M92 の間くらいである。マゼラン雲青い 星団の M-型星は散らばりが大きいが、図1上で、銀河系フィールド巨星と球 状星団巨星の (H-K)o で赤側に位置するようである。 (何を意味する? ) これは、 Mould, Aaronson (1980) と逆だが、サンプル数が小さいため何とも言えない。 M-, C- 星の重なり M-星光度関数の上半分は C-星光度関数の下半分と重なる。しかし、前にも 述べたことだが、M-, C- 両方がある星団では必ず C- 星が明るい。ただ一つの 例外は NGC 1651 である。 |

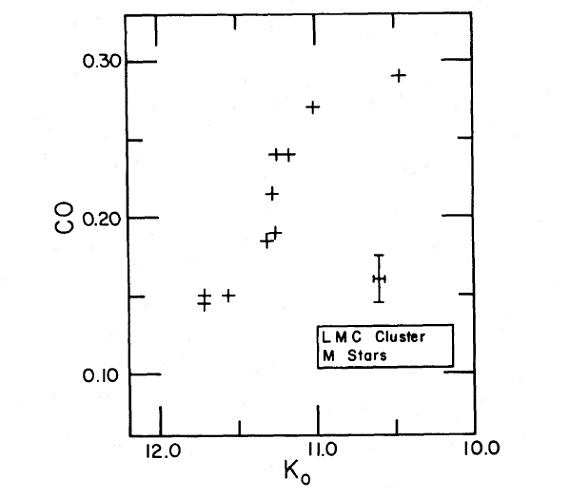

図5.LMC 星団 M-星の CO 指数と Ko の関係。 4.2.CO 指数LMC星団 M-星の CO 指数は (J-K)o に対して、大きな散らばりを示す。一方 この指数をスペクトル型に対してプロットすると、散らばりは小さい。図5 では、CO 指数を Ko に対してプロットした。これも相関がよい。だから、合わ せると、同じカラーに対して光度が様々であることが原因かも知れない。(CO 指数は光度の指数になるのか?) |

|

Cohen, Frogel, Persson, Elias (1981)

が行ったフィールド炭素星の研究結果の一つは、MW, LMC, SMC の二色図上の

位置が少しずれるのは、炭素を含む分子の量がメタル量により変わることで

理解できるというものである。一方で、マゼラン雲星団炭素星とフィールド炭

素星の間にはかなりの差がある。与えられた (J-K)o に対する Ko の散らばりは

星団炭素星の方がフィールド星の 1/2 以下と小さい。おそらく、星団のカバー

する年齢、メタル量の範囲がフィールド星より狭いためだろう。

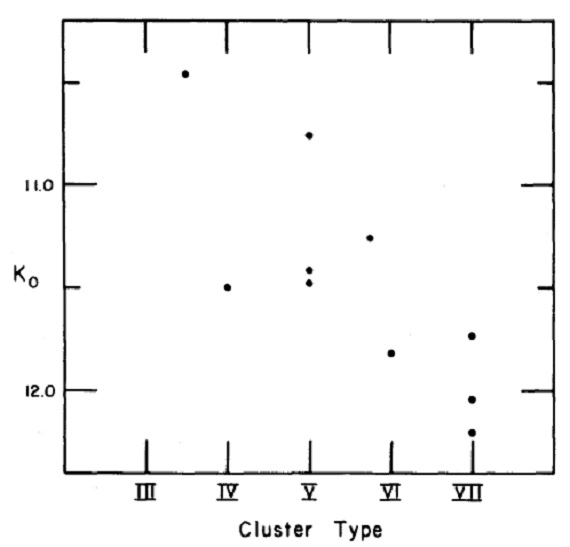

(サンプル星団はどこを抜かしている のだろう? ) 星の質量が上がると熱パルス開始時の光度は急激に上がる。したがって、若い 星団で高い質量の巨星枝では、炭素星の光度は高くなると期待される。 図6には、炭素星と M-星の境界=その星団で最も暗い炭素星と最も明るい M-星 の単純平均を SWB クラスに対してプロットした。上の話が支持される。 これより先は、もっと信頼のできる恒星進化モデルやより多くのデータが必要である。 |

図6.M-星から C-星への転換光度とSWB タイプの関係 |

5.2.M-星図2を見ると、SMC 星団 M-星は LMC より青い。しかし、これも図2から、 M-星系列の上端等級はよく似ている。青さはメタル量効果で理解される。 BMB80のフィールド M-星は星団 M-星より赤く、明るいのはそれらが、 若い星であることを意味している。まだ調べられていない若い星団中に M- 型星、あるいは炭素星があるかどうかは興味ある問題である。5.3.NGC 1841 と NGC 2257LMC の NGC 1841 と NGC 2257 は銀河系の低メタル球状星団と似ている。 図7にを見ると、この二つの LMC 星団には銀河系球状星団の上端光度を超える 星が多数あることが明らかである。NGC 2257 の RR Lyr 星光度はこの星団が LMC 本体より 9 kpc 手前にある (0.4 mag) ことを示唆している。ただし、水平枝光度は 0.1 mag の差しか 示していないが。そういうわけで、 NGC 2257 は距離の調整で何とか無矛盾に 収められるかも知れない。しかし、 NGC 1841 の方は逆センスで 0.3 mag 明 るくしなければいけない。こういうわけで謎!。 |

図7.4星団のM-型星に対する CMD. |

|

(1)星団炭素星の光度関数は、平均 Mbol = -4.76 で標準偏差 0.36 である。

(2)星団とフィールドで炭素星二色図はよく似る。それらは銀河系炭素星と 少し異なる。 (3)与えられる (J-K)o にたいする星団炭素星の Ko の散布度はフィールド 炭素星の 1/2 - 1/3 倍で小さい。 |

(4)LMC フィールドには星団 M-型星より明るく、赤いものがある。

(5)一つの星団内では、C-星は M-星より明るい。 (6)NGC 1841 は銀河系低メタル球状星団の LMC 版と考えられてきた。分光 データもこの星団のメタル量が M3 と近いことを示す。しかし、この星団には TRGB 光度を超す AGB 星が存在する。何か基本的な違いが LMC 星団と MW 星 団の間にあるらしい。 |