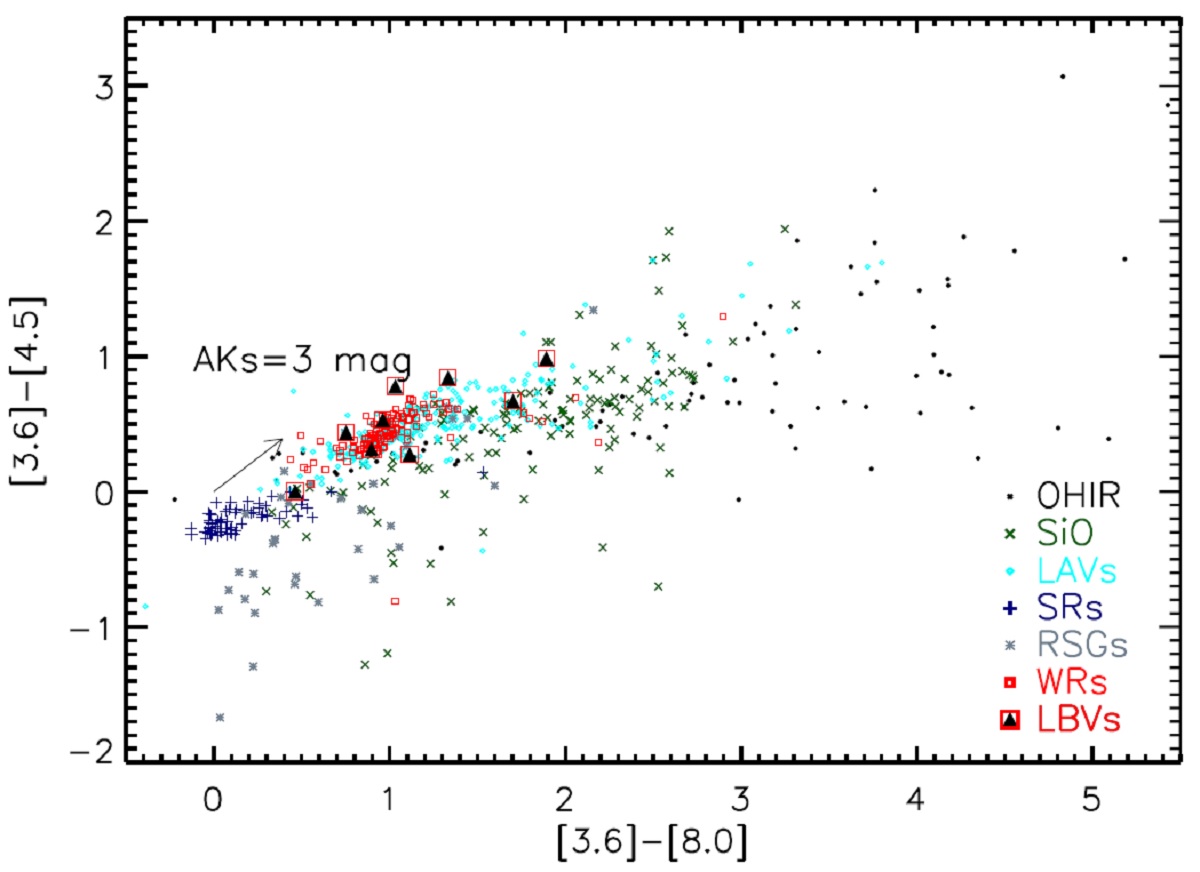

| マスロスを行っている進化した星= WR, RGB, AGB 星を測光分類する。そして それらを銀河系構造のトレーサーに使いたい。既知の WR, LBV, RSG, O-リッチ AGB 星を 2MASS, GLIMPSE, MSX カタログで同定した。それらの性質を NIR, MIR 二色図で調べた。Q1(J,H,Ks) と Q2(J,Ks,8.0) パラメターを作製した。Q2 を用 いると星間と星周減光を分離することができる。これにより、星周外層を持つ星 を探し出せた。 | WR 星とマスロス AGB, RSG 星とは Q1 - [Ks-8.0] 面上で異なる場所を占める。 変光巾の増加と共に [3.6-4.5], [3.6-8.0] カラーが赤くなっていく系列 (SR, ミラ、OH/IR 星)が見出された。ミラと OH/IR 星は 3.0 μm に強い水 の吸収を持つ事で SRs, RSGs から区別される。メーザーミラは SiO(4μm), CO(4.24μm) に強い吸収があるので区別される。これはメーザーミラの [3.6-4/5] が非メーザー星より青いことからも想像される。 |

|

質量によるマスロス形態の差 中間質量星[2.2, 8] Mo は AGB 期に高いマスロスを行い、 PNe を形成して WD になる。 大質量星 > 8 Mo はいくつかの段階を経て超新星となって終わる。それらは、 BSGs, LBVs, WRs, YSG, RSG, である。 Gehrz (1989) は RGs, AGBs, RSGs が宇宙で最も大量のダストを生産すると述べた。RSGs は 単体では最もマスロス率が高い。しかし、明るい RGs や AGBs は数が多いの で、星間空間ダストの 70 % はそれら由来である。 一方、高温の大質量星はダストシェルを伴わない。 WRs は銀河系内で 5 % 分 の寄与しかない。大質量星は通常 HIIRs の近くに見られ、 Georgelin, Georgelin (1976) はそれらが渦状腕の良いトレーサーになることを見出した。一方、 Habing et al. (2006) は古くて力学的に緩和している AGBs が銀河系重力ポテンシャルの良い トレーサーになると指摘した。AGBs の運動を調べて Habing et al. (2006), Messineo et l 2002 はガス抜きの銀河系の質量成分の分布を図示すること に成功した。 進化した星の分類同定は難しい 銀河系内における進化した星の調査と分類は銀河系形成と進化の研究にとっ て極めて重要である。AGBs と RSGs は未だに十分モデル化されていず、それら の星が銀河光度にどのくらい貢献するかは全く不確定である。その上、銀河面 深く埋まっているそれらの星を可視光で同定することは強い減光のため難しい。 しかし、近赤外での分類は大変困難である。と言うのは進化した星の近赤外 カラーは狭い幅に集中するからである。分光観測は時間が掛かり過ぎる。 銀河面サーベイと AGB 星 2MASS, DENIS, UKIDSS, VISTA, MSX, ISOGAL, GLIMPSE など銀河面サーベイ の数は多い。NIR と MIR サーベイを組み合わせた解析、例えば ISOGAL と MSX, Alard et al. (2006), Messineo et al 2005、 が進化したマスロス星の検出に有効であることは確証 されている。しかし GLIMPSE を用いた同様の研究は未だない。銀河系には、約 500 の RSGs, 350 WRs が既知 (van der Hicht et al 2001) で、十数個の LBV も知られている。また、数千の AGBs が メーザーや変光から同定されて いるが、その数では銀河系形成と進化の理論に制約を課するための定量的解析 Habing et al. (2006) には足りない。 Gehrz (2006) は銀河系モデルから 900 万個のミラ型星、 5000 個の M-型超巨星、3000 WRs を予想した。 |

MSX van der Veen, Habing (1988) IRAS 二色図上でマスロス星を分類した。O-リッチシェルの系列は MSX でも見 られた。Sjouwerman et al 2009. MSX は 6 バンドで |b| < 5 の銀河面マ ップを与えた。それらは B1 = 4.3 μm, B2 = 4.35 μm, A = 8.28 μm, C = 12.13 μm, D = 14.65 μm, E = 21.34 μm である。A-バンドの感 度は 0.1 Jy で空間分解能は 18.3" である。 Spitzer IRAC/Spitzer の空間分解能は MSX の 6 倍よく、感度も高い。Buchanan et al. 2009 と Bonanos et al 2009 は IRAC [3.6], [4.5], [5.8], [8.0] 等級 からのカラーを使い LMC の明るい 8 μm 天体を 分類した。HIIRs は Ks-A が非常に赤いことが特徴である。一方、 IRAC 4 バンドのカラーは RSGs, O- リッチ AGBs, C-リッチ AGBs を区別する。Yang, Jiang 2011 は Buchanan et al 2009 の LMC RSGs 191 個のリストを用い、それらの変光特性を改訂した。 RSGs の僅か 24 % が規則的な変光を示した。 WRs は強い星風からの f-f に よる赤外超過を持つ。Hadfield et al 2007 は 2MASS と GLIMPSE を組み合 わせて WRs を選択した。最近 Mauerhan et al 2011 がその改訂版を出した。 彼らは、輝線大質量星の検出率が 95 % であると述べている。 明るいマスロス星の NIR, MIR カラー 明るいマスロス星の NIR, MIR カラーの全体的展望は未だ与えられていない。 この論文はそれを与えることを目的にしている。そしてカラーにより WRs, RSGs, AGBs を検出するための手法を研究する。 |

2.1. WRsMi > 40 Mo の星は H 外層質量が全体の 30 % 以下になり、 Te > 20,000 K になると、 WR となる。WRs は 10-5 Mo/yr 以上の激しいマスロスを行い、星風からの f-f 放射は λ > 2 μm で赤外超過を生む。WC 星には連星系の相互 作用の結果と考えられる星周ダストがある。我々は 345 WRs に対し、 GLIMPSE と MSX との位置同定を 10" で行った。2" 以上の差がある 星は個々に調べた。我々は 120 GLIMPSE (< 2"), 70 MSX (< 5") マッチを得た。GLIMPSE マッチが少ないのは主に、GLIMPSE の (当時の)範囲が l < 65, b < 1 と狭いせいである。 195/345 WRs が |l| < 65, |b| < 1 に存在した。 22 WRs が MSX と GLIMPSE の 8 μm 測定を持っていた。 その差 [8.0]-[A] の平均は +0.22 mag である。WR125 と WR 93 は差が大きいがどちらも WC7+O9 の衝突星風連星で WR125 は変光の 報告がある。2.2. LBVsLBVs は WR への遷移期にある稀な天体で周期的な 1 - 2 mag 巾 の変光を繰り返す。可視でやく3等の爆発も起きる。代表例は η Car で 10-4 のマスロスを行っている。42 LBVs リスト中、GLIMPSE で 18, 25 MSX 天体が同定された。 |

2.3. RSGsRSG カタログRSGs は Mi = [8, 40] Mo で He 核燃焼を行っている。 log(L/Lo) = 4 - 5.3 で、10-7 - 10-7 Mo/yr のマスロスを示す。 Skiff 2010 の分光カタログには 1000 を越す RSGs が載っている。 相当数の RSGs は最近若い星団の成員として発見されたものである。 Messineo et al. (2009) l = [25, 30] にある 5 つの RSGs 星団 l = [25, 30] にある 5 つの若い星団は RSGs が異常 に多く、RSGC1(14) Figer et al. (2006), , RSGC2(26), Davies et al. (2007), RSGC3(>8), Clark et al. (2009), RSGC4(>9), Negueruela et al. (2010), RSGC5(7), Negueruela et al. (2011) である。それらの距離は 6 kpc でおそらくバー先端ではないか 今回= 119 の分光 RSGs 今回は 119 の分光 RSGs に限定する。それらはアソシエイションに付随し、 光度クラスが限定されるからである。ただし、それらのカラー分布は一般の RSGs と変わらない。 RSGs ダスト RSG ダストも AGB ダストと同じで、低マスロスの時はアルミナや金属酸化物、 マスロスが強まるとオリビンやシリケイト結晶となる。RSGs で PAH は検出 されていない。 GLIMPSE 69/119 RSGsga GLIMPSE で検出され、79/119 が MSX で検出されている。 2.4.マスロス AGB 星色々書いてるが、結局まとまったリストを作ったのかどうか? |

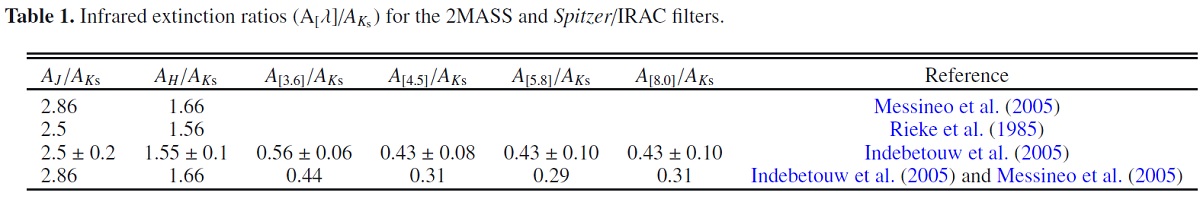

4.1.2MASS 二色図= (H-Ks)-(J-H)晩期型の星と早期型の星(H-Ks)-(J-H) 図上で、晩期型の星と早期型の星は2本の系列を成す。 これは表面温度が異なるからである。 図1に引いた直線は 上= "naked" M5 星と 下=O9 星を通る減光ベクトルである。 RSGs, SRs, GC LAVs はこの2本の間に入る。 |

SiO, OH メーザー源はさらに

右側に寄る。これは H2O の吸収で H-バンドが暗くなる結果である。つまり

J-H が青く、H-Ks が赤くなり、右下に落ちる。

WRs, LBVs WRs は正常な OB-星の下に並ぶ。したがって、 WRs は二色図上 OH/IRs や SiO メーザー源と重なる。 |

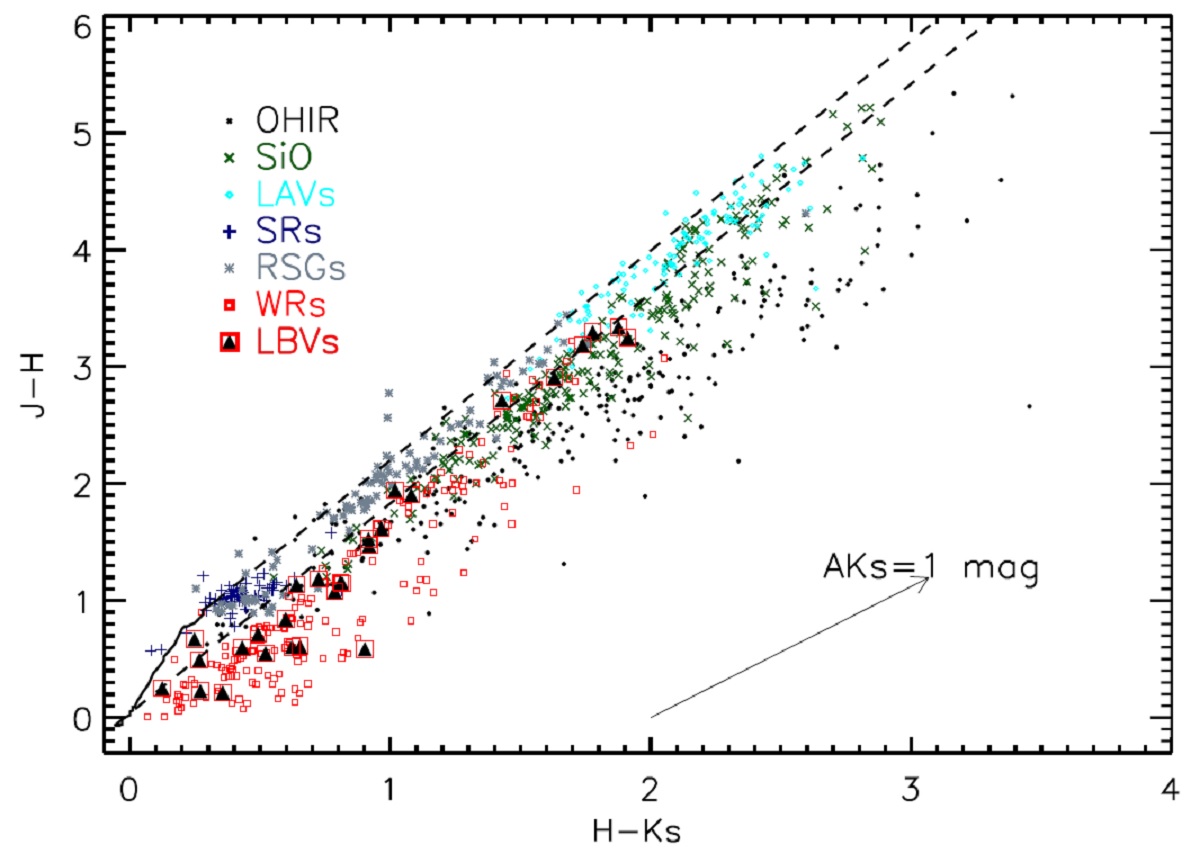

| 図2には (Ks-8.0)-(J-Ks) 二色図を示す。 | 星間赤化ベクトルも示した。 星間赤化からの逸脱は星周赤化を示す。 |

| 水, SiO, CO により GLIMPSE カラーは色々に変わる。 |

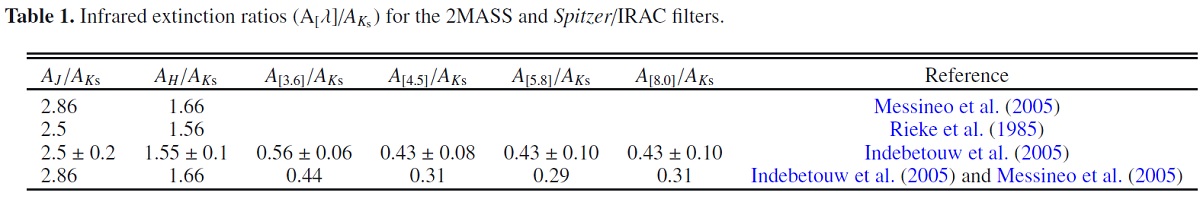

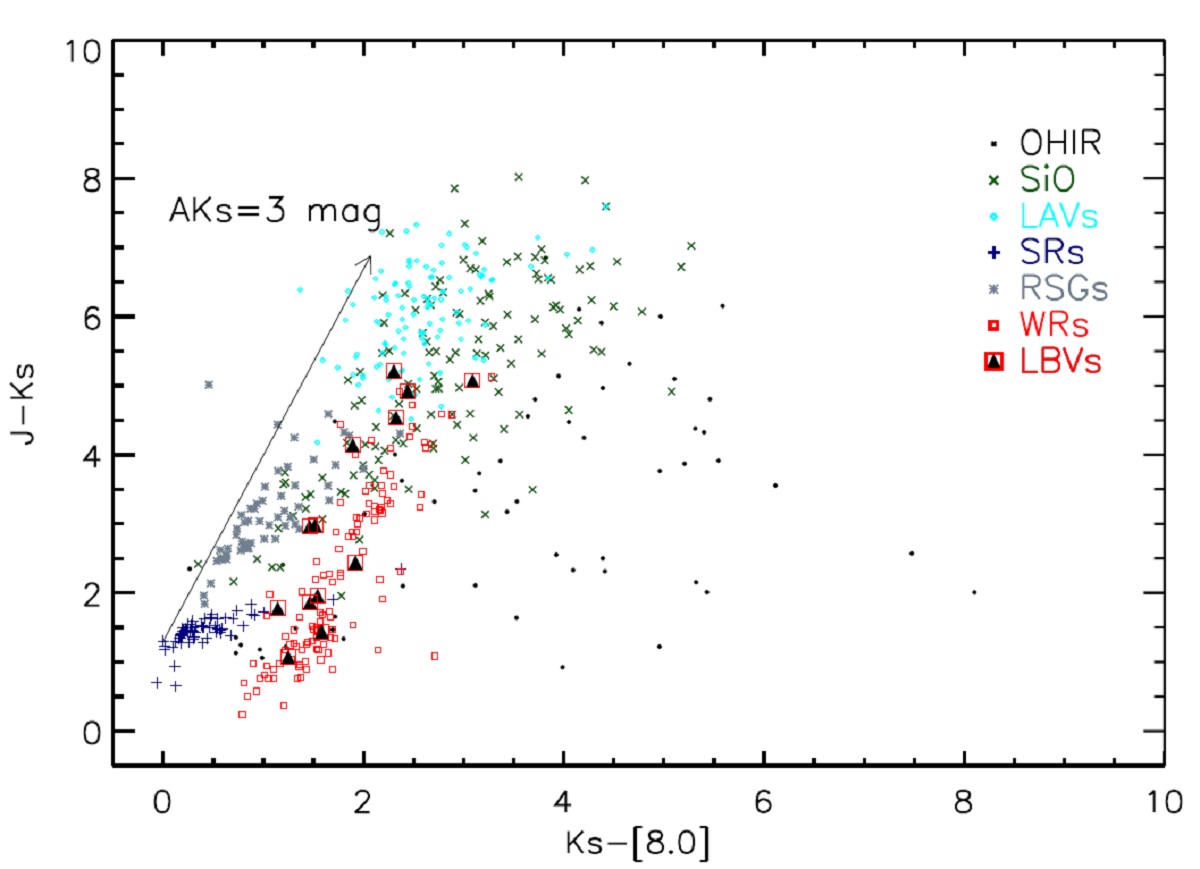

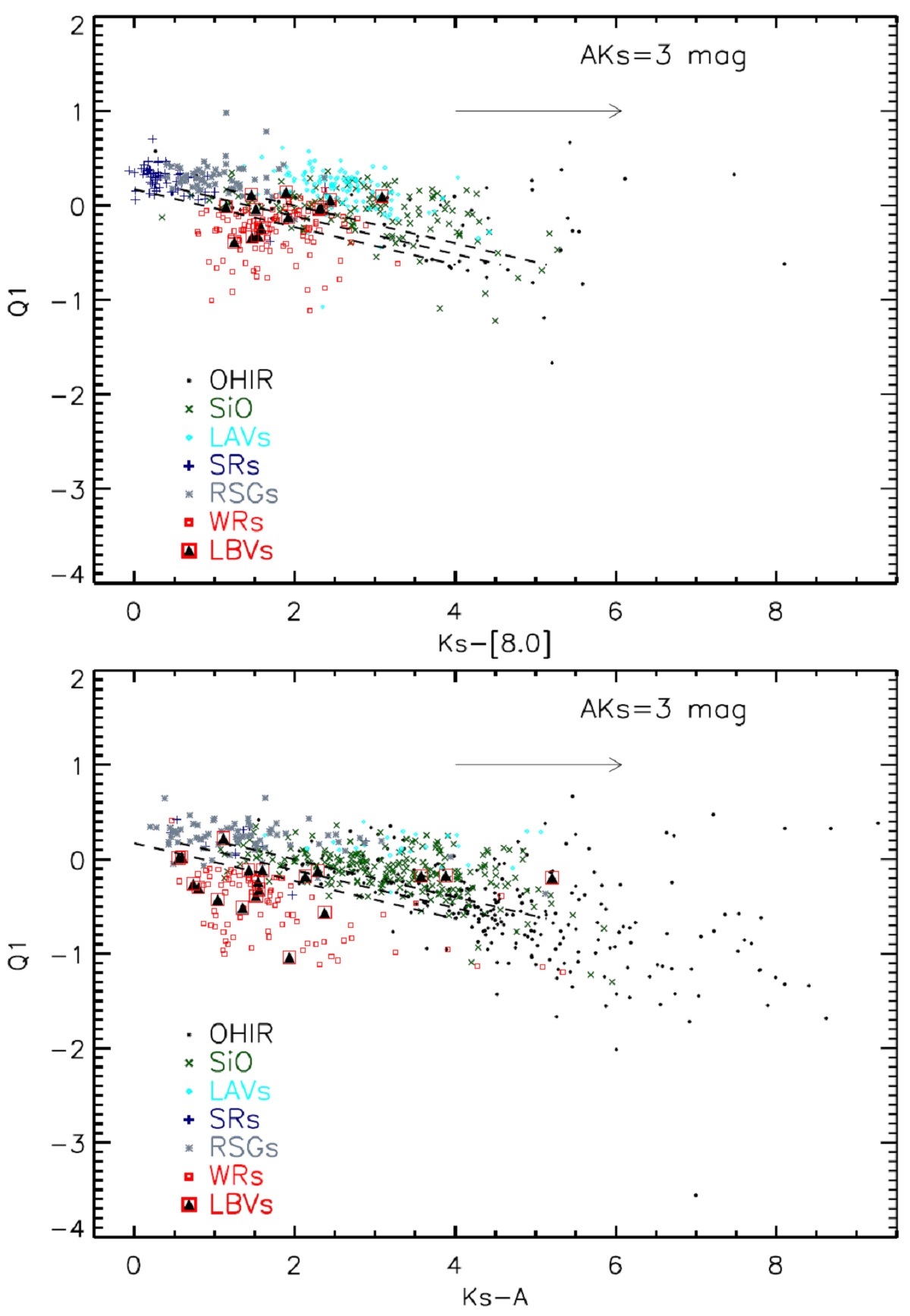

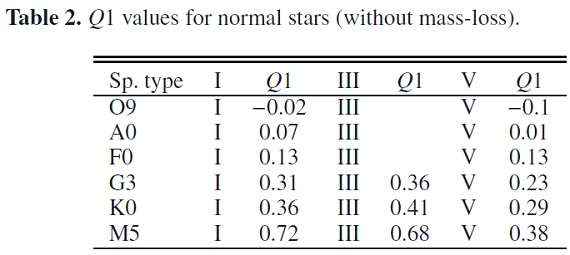

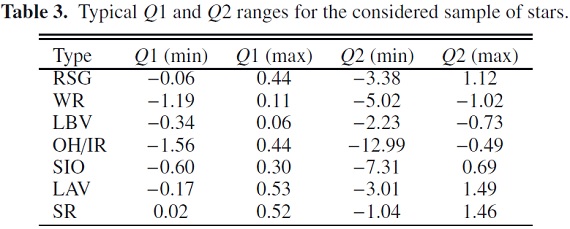

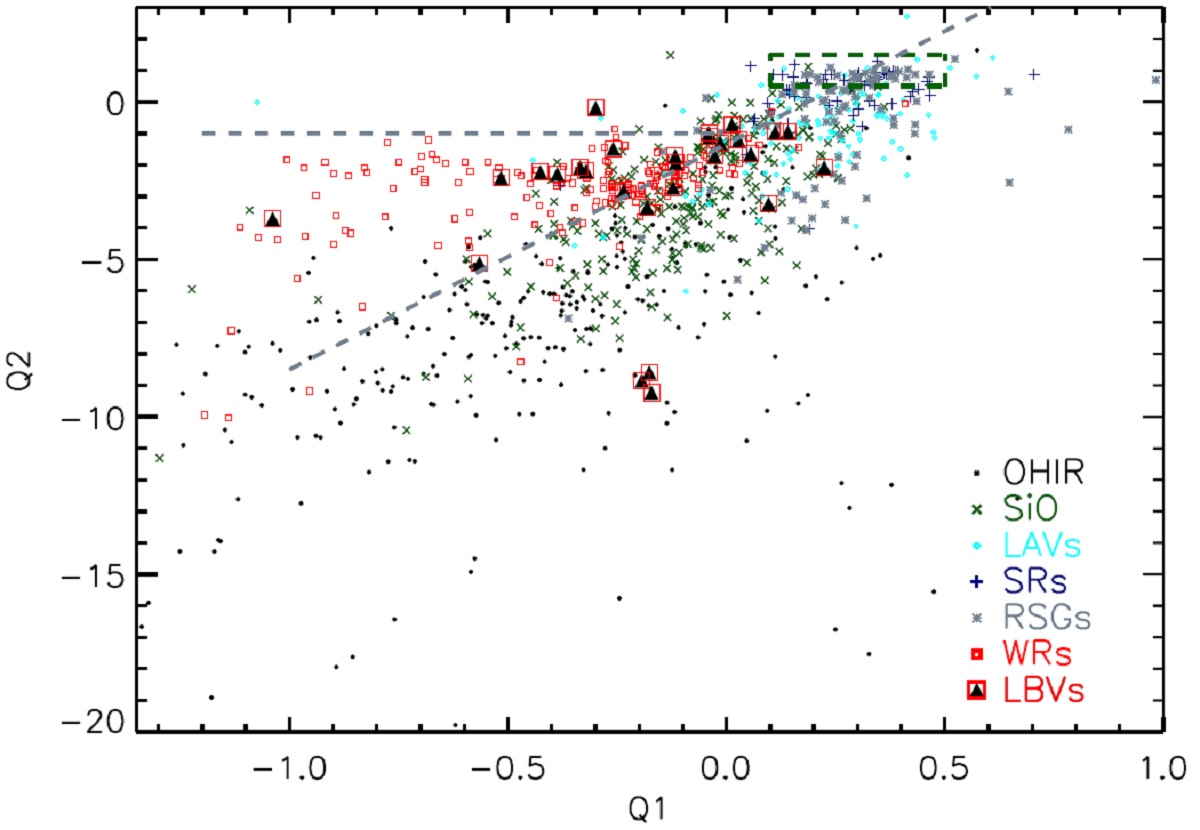

表2.マスロスなしの正常星の Q1。Koornneef 1983 の絶対等級使用。 Q1 と Q2 表1=Messineo et al 2005 の減光則を用いて、減光相殺指数 Q1 = (J-H) - 1.8(H-Ks) Q2 = (J-Ks) - 2.69(Ks-[8.0]) を得る。 図4=Q1と赤外カラー 図4には、Q1 - (Ks-[8]) を GLIMPSE と MSX に対してプロットした。 OH/IR 星の大部分は MSX では検出されるが、GLIMPSE では強すぎてサチって しまう。逆に GC SRs は GLIMPSE の感度がないと受からない。典型的な例だと 星風付きの早期型星では Q1 < 0.1、WRs の大部分は Q1 < 0 であり、 LBVs では Q1 = [-0.35, 0.1] である。 RSG では Q1 = [-0.1, 0.4], AGB SRs と AGB LAVsは RSGs と似た Q1 範囲を有する。しかし、AGB 星でも SiO や OH メーザーを伴うと Q1 = -1.6 まで下がる。 Q1 と星周減光 図4では、星間減光効果だけなら、水平に並ぶはずの星が、右下に落ちてい る。これは星周減光の効果である。 (8 μm では放射でないか? ) |

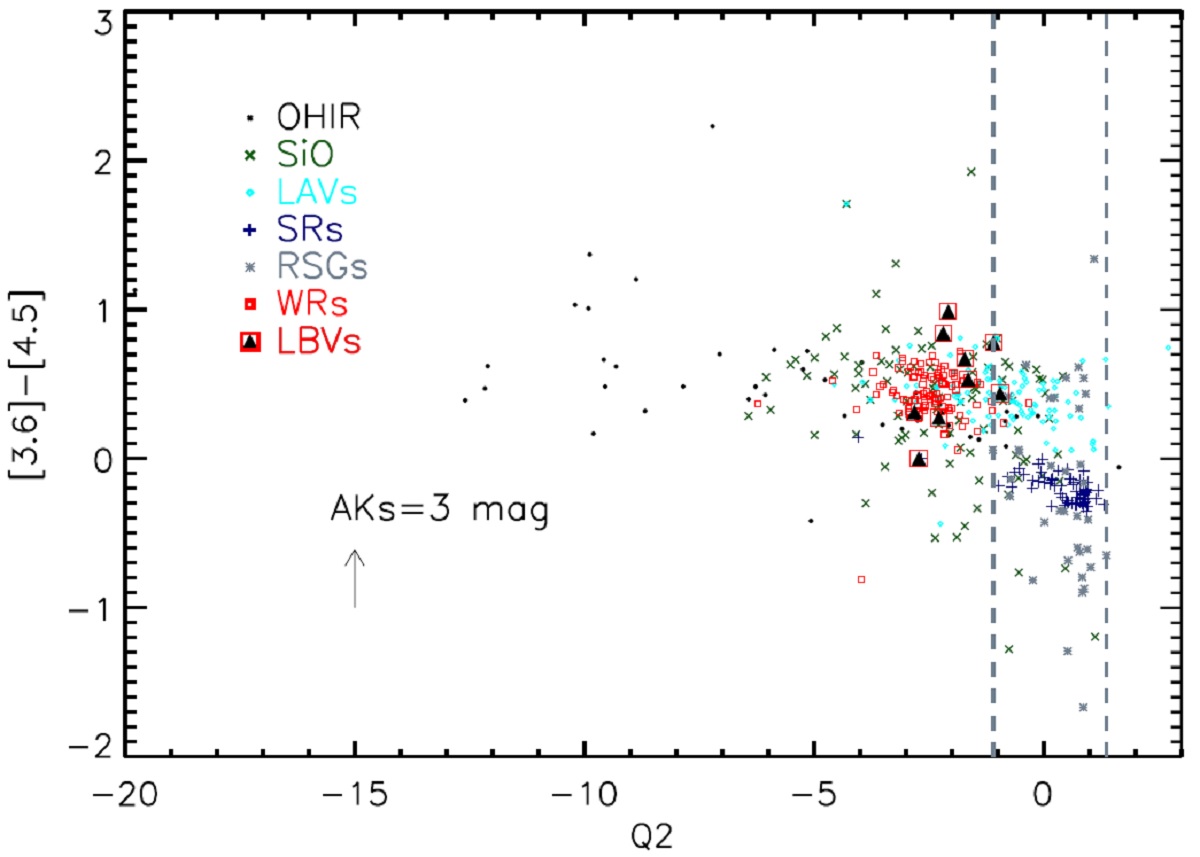

表3.様々な星の Q1 と Q2。 図5= Q2 - (3.6-4.5) Q2 では (H-Ks) でなく、(J-Ks) を用いた。 ミラの H バンドは水の吸収を 強く受けるからである。 図5に Q2 - (3.6-4.5) をプロッタした。 メーザー星は Q2 = [-13, 0.7] まで広がるが、大部分は -1.0 以下である。 SRs と RSGs は Q2 = [-1.1, 1.5] である。Q2 = [-1.1, 1.5] で [3.6]-[4.5] < -0.4 の星の 70 % は RSGs である。 WRs では、Q2 = [-5.0, -1.0], LBV は Q2 = [-2.2, -0.7] である。 |

| Q1 - Q2 図上で、早期型星は主に境界線 Q2 = 11.25 Q1 - 2.38 の上に、 マスロス晩期型星はその下に、主に分布する。一方 AGB 星は SR から SiO OH へと境界線の下側を斜め下へと流れていく。 |