D(r) = 空間数密度

N(13), N(10), N(7) を内挿し、N(m) を定め、

A'(m) = [m-1/4, m+1/4] にある 100 deg2 当たりの星数

を求める。星間減光の距離による変化も前に示した文献から得られる。この二つ

から

D(r) = 距離 r における 1000 pc3 当たりの星数

が得られる。

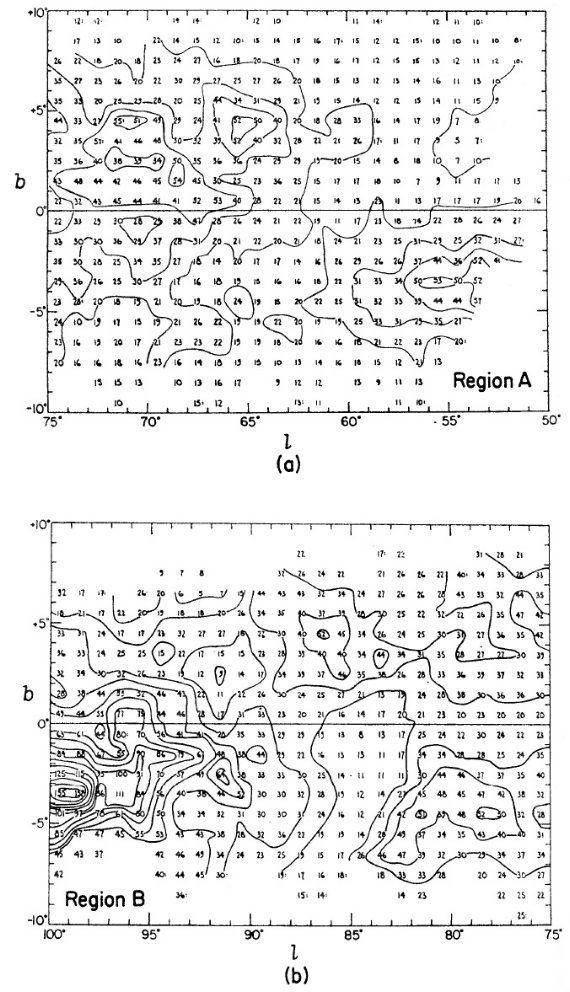

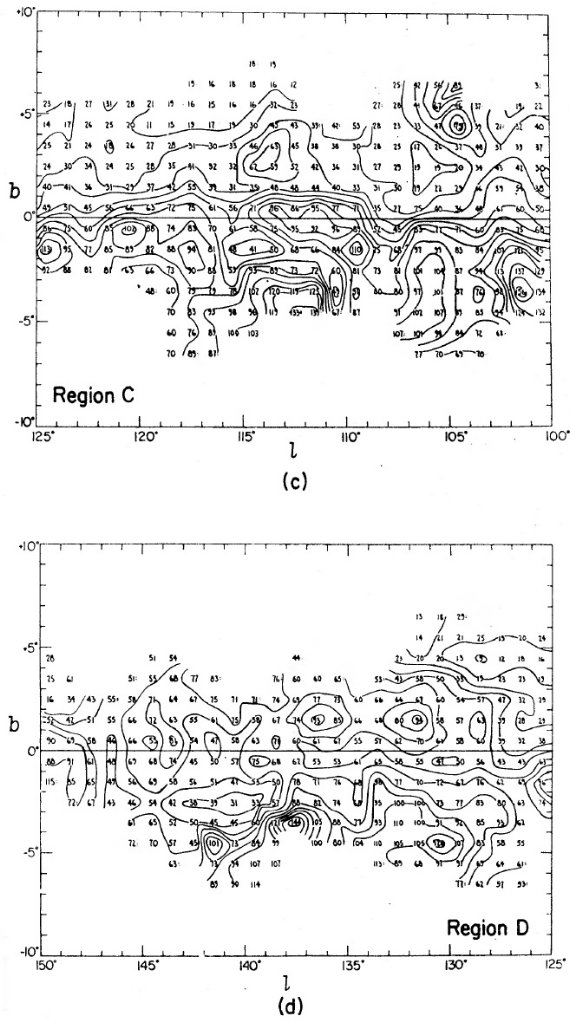

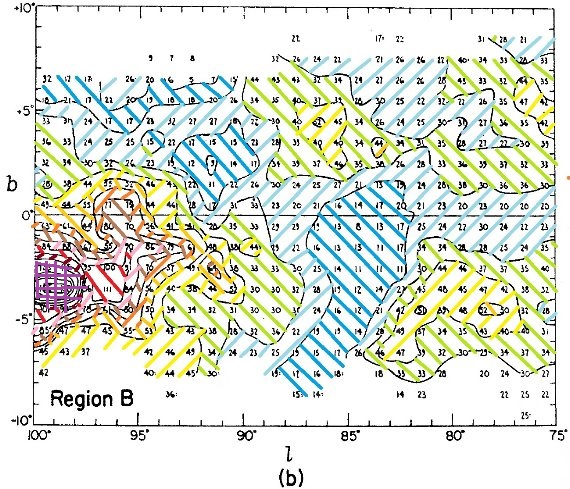

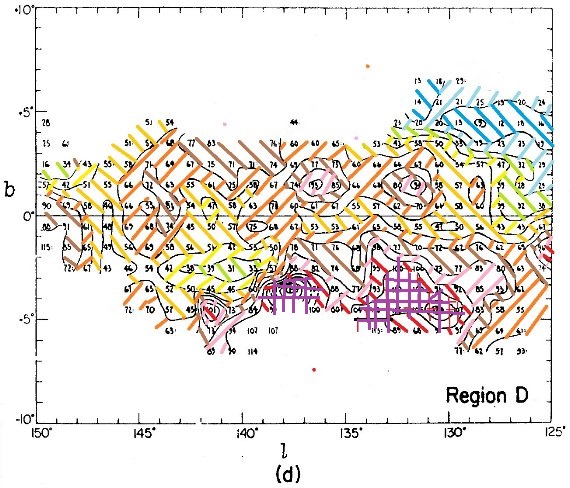

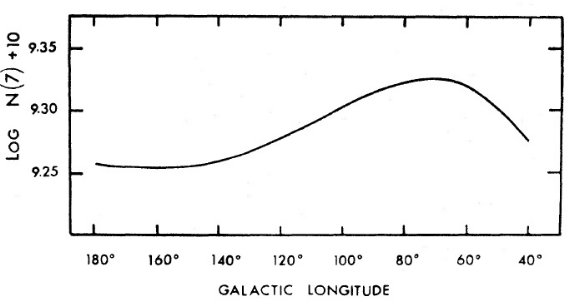

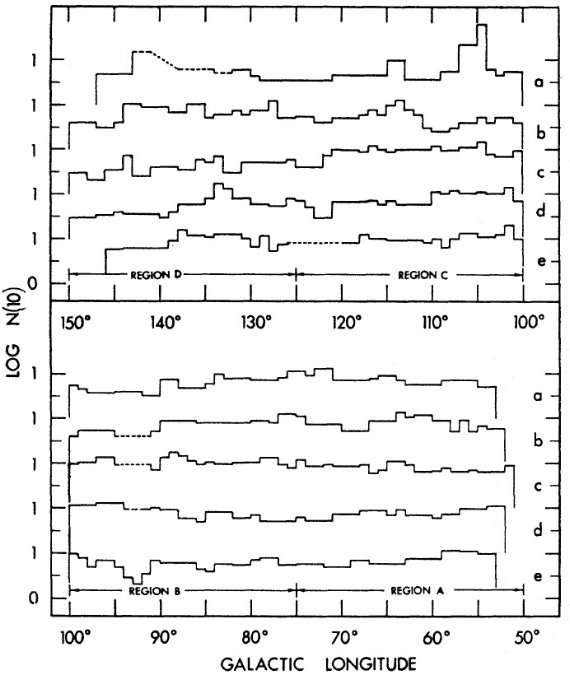

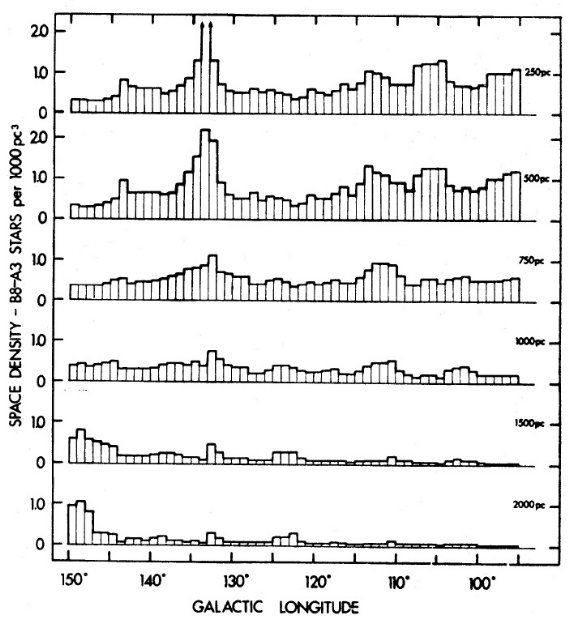

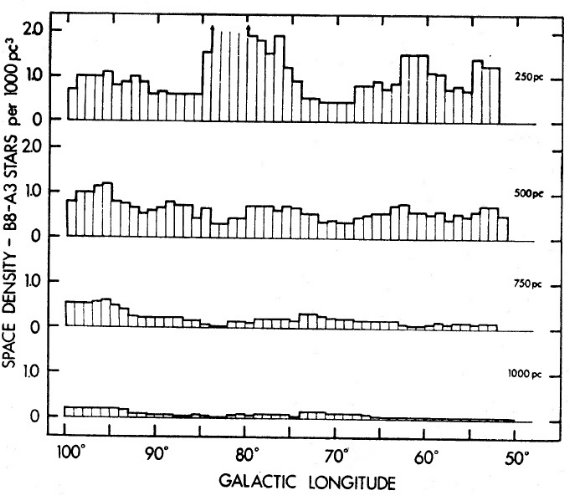

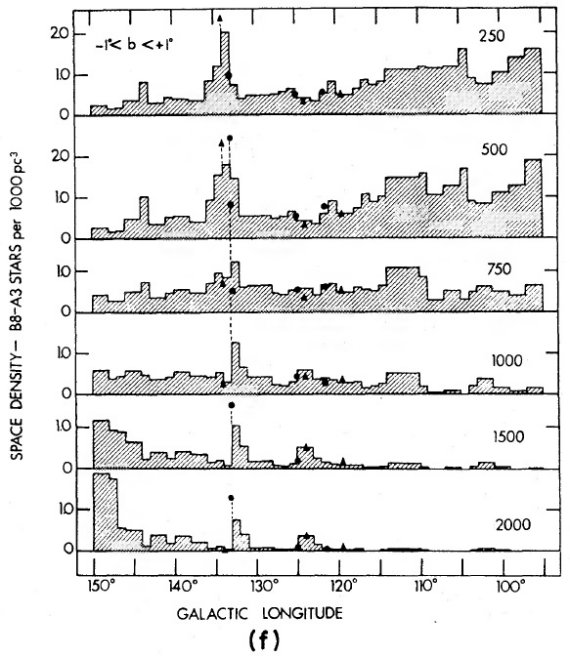

図6=空間密度の(l、r)表示

Mo = +0.9, σ = 0.7 を仮定した。値は Blaauw 1963 から採った。

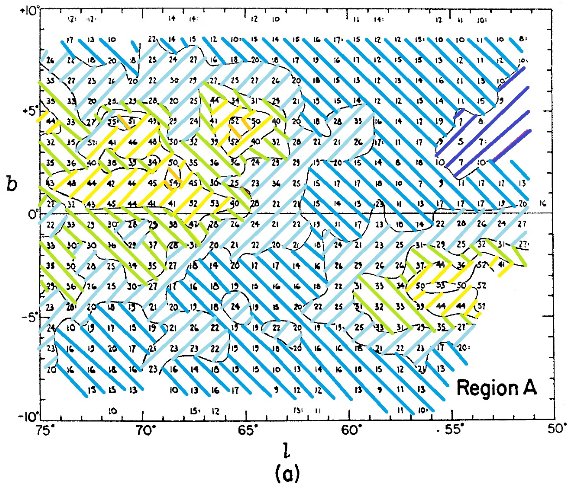

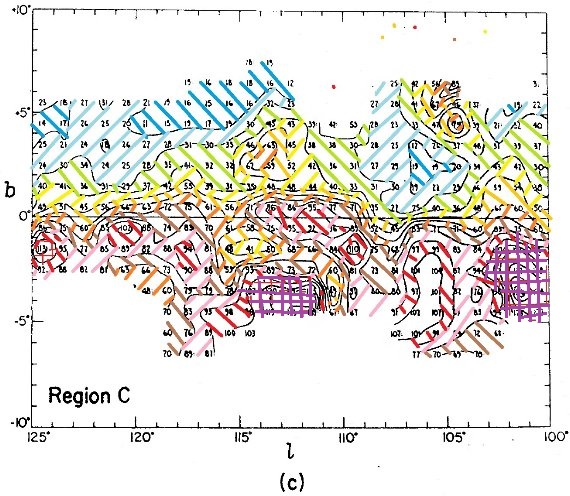

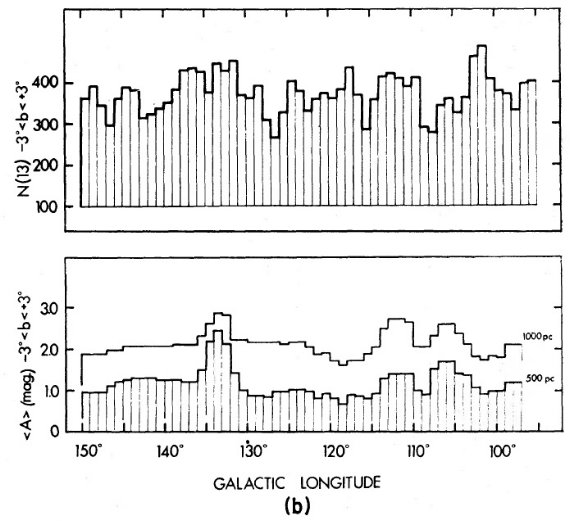

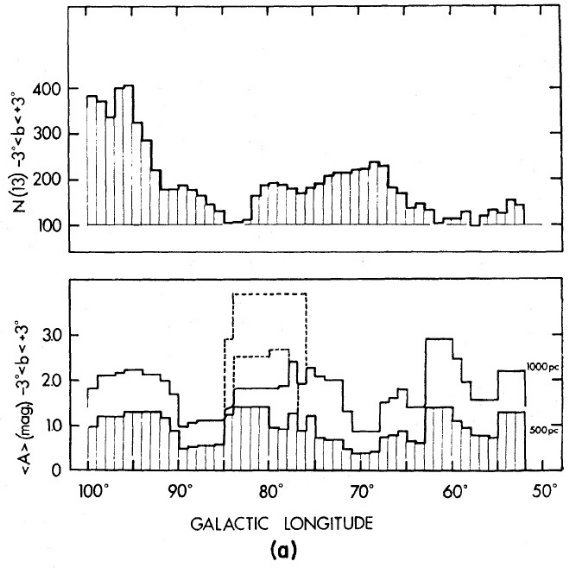

図6は b = [-3, 3] の平均 D(r) の変化を示す。図には Vulpecula (l = 62),

Cygnus (l = 75 - 85), Cepheus-Lacerta (l = 105 - 115), Cassiopea

(l = 133) 方向の局所的な A-型星の集合が見える。それらは大部分

r < 750 pc である。

| |

図6.B8 - A3 星 b = [-3, 3], r = 250, 500, ... pc での空間密度の銀経変化。

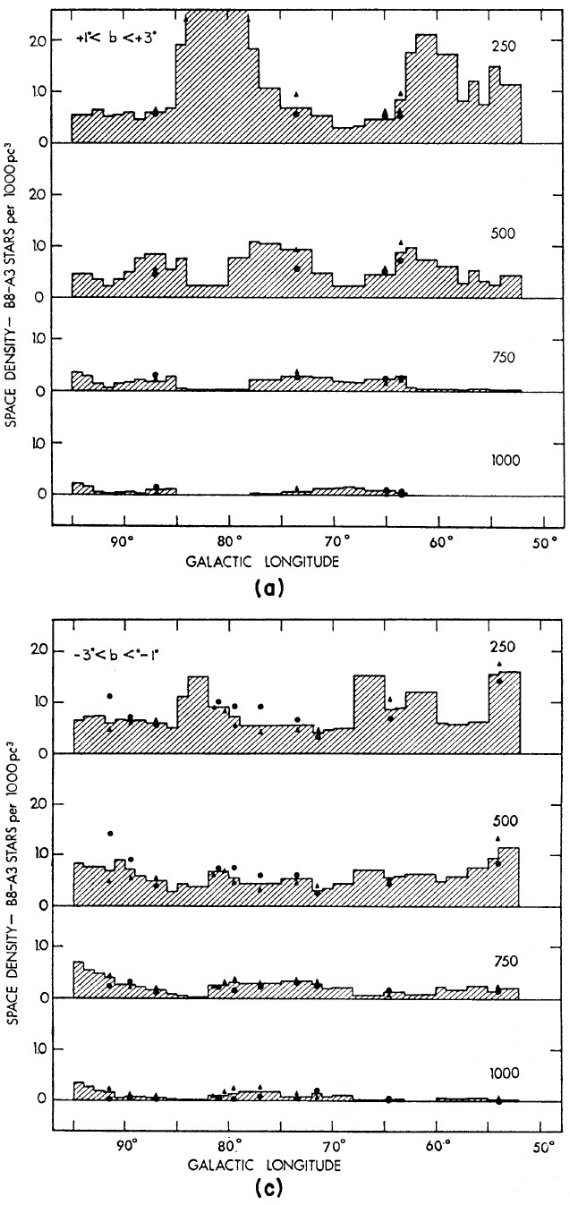

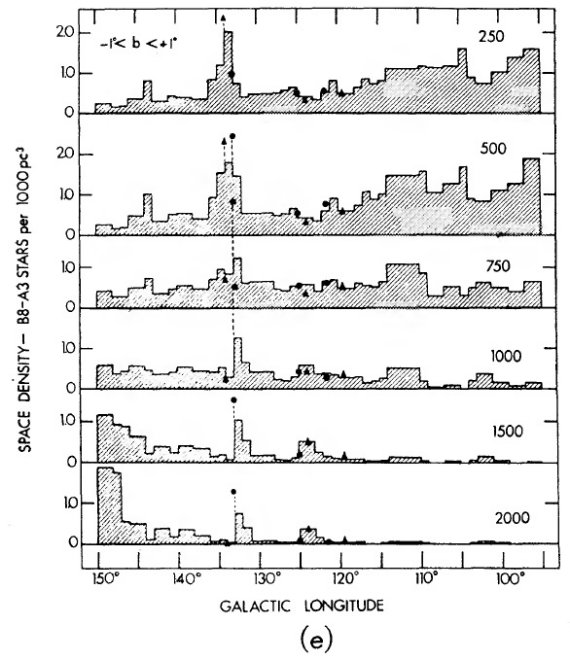

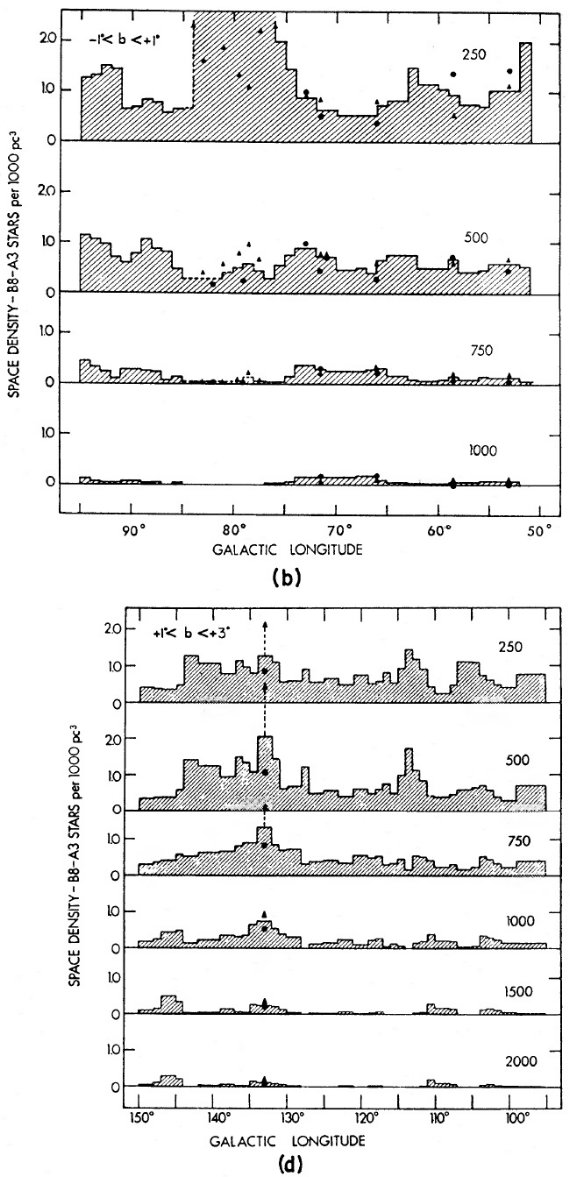

A-型星分布のその他の特徴

A-型星分布のその他の特徴としては、

(i) l = [100, 150], r = 250, 500 pc

D(r) = 0.4

(l = 150) へと緩やかに低下して行く。

(ii) 領域 C,D r > 1000 pc

領域 C,Dでは、r = 1000 pc の先では D(r) が漸減していく。

(iii) 領域 A,B r > 500 pc

領域 A,Bでは r = 500 pc の先で D(r) が急減する。

l = [100, 150], r = 250, 500 pc では D(r) = 1 (l = 100) から

(iv) l > 140, r = [1500, 2000] pc

l > 140, r = [1500, 2000] pc で D(r) が増加する。

|