5.渦状腕との比較

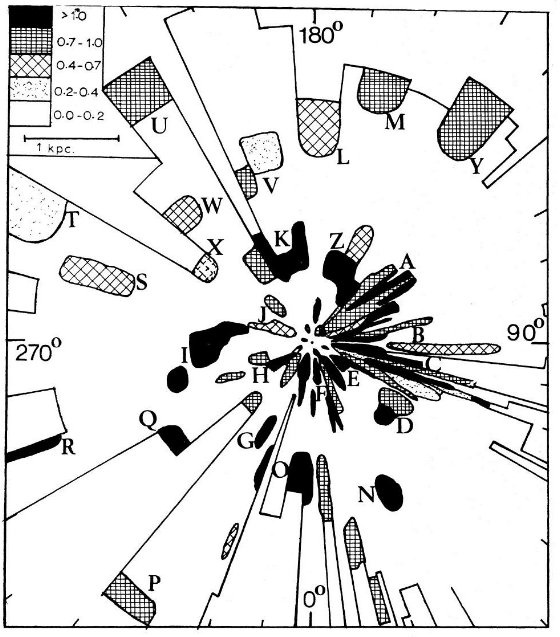

内側渦状腕と局所腕

太陽から見て銀河中心側、約 1 kpc に位置する雲複合体は、O - B2 星団で

示された内側渦状腕にフィットする。

同様に、雲 A, R は腕にまあ合っている。

これは判らん。 反中心側に横たわる

吸収領域は局所渦状腕と合致する。太陽のすぐ傍、銀河中心側にある吸収物質は

局所腕に付随する B3 - B6 型星団 とつながりがあるようだ。

ペルセウス腕

よく知られているように、星の腕(ペルセウス腕)は l = 140° で終わっている。この

研究からは、この腕には赤化が見られない。しかし、腕よりもっと離れて、

l = 140° から吸収帯が始まっているらしい。O - B2 星団の位置を図4に

重ねて見ると、l = 155° 方向、太陽から 2 kpc を中心とする直径 1.4 kpc

のダストも星団もない円形の領域が見出される。これが本当なら、銀河でも

Hayward 1964 が見出した現象と同じかも知れない。

HI との比較

ダスト領域と HI 領域との比較は満足できるものではない。l = 300° の -I

腕(何だ?)は良く合うが、他の領域は合わない。

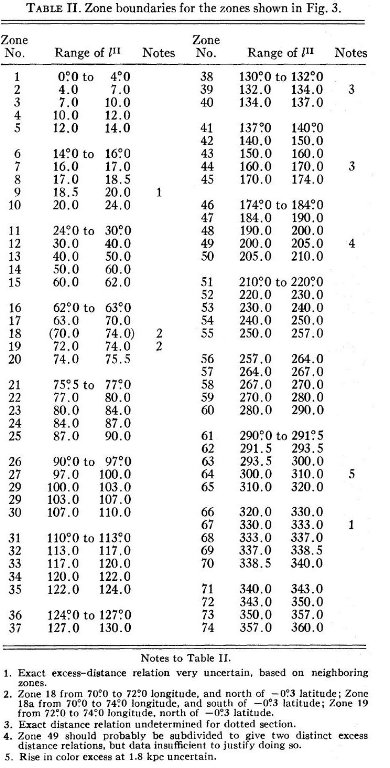

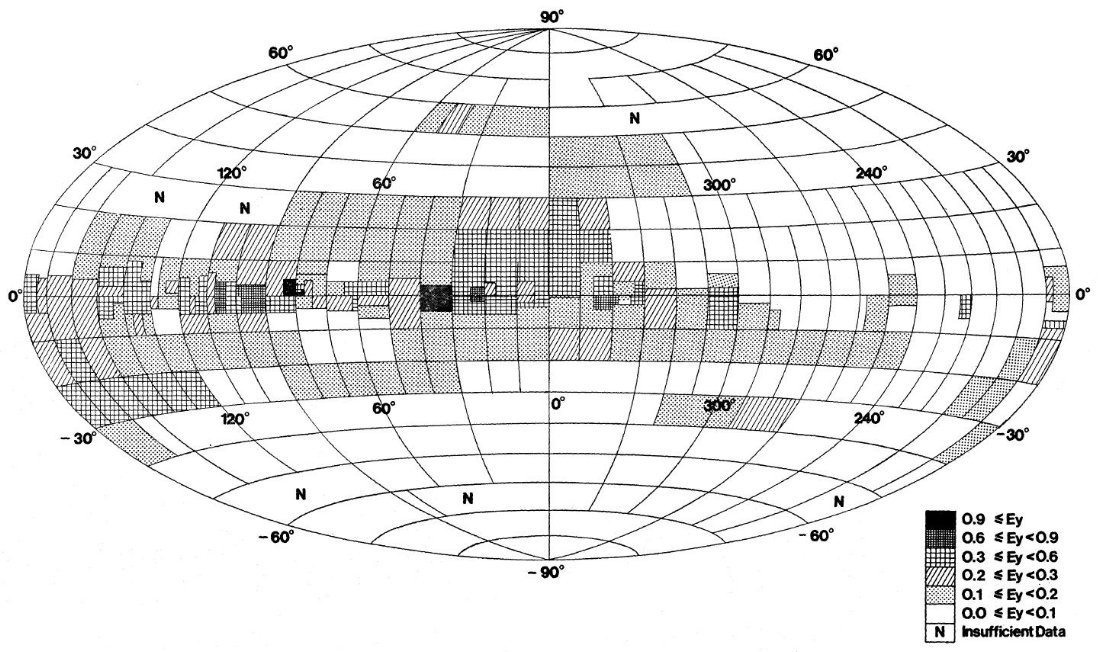

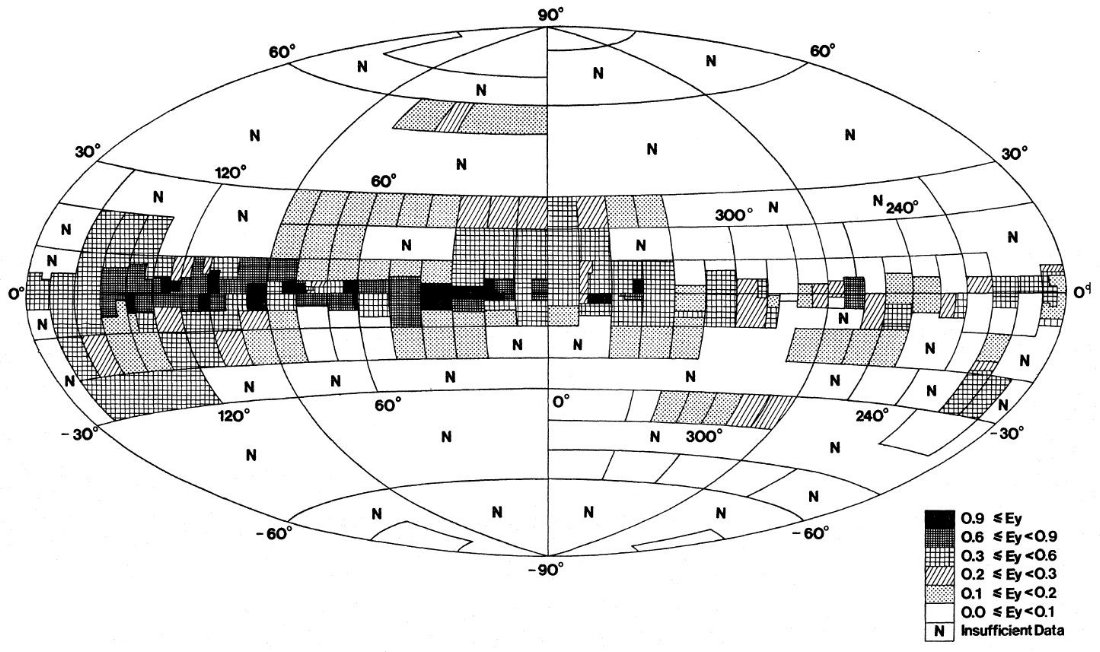

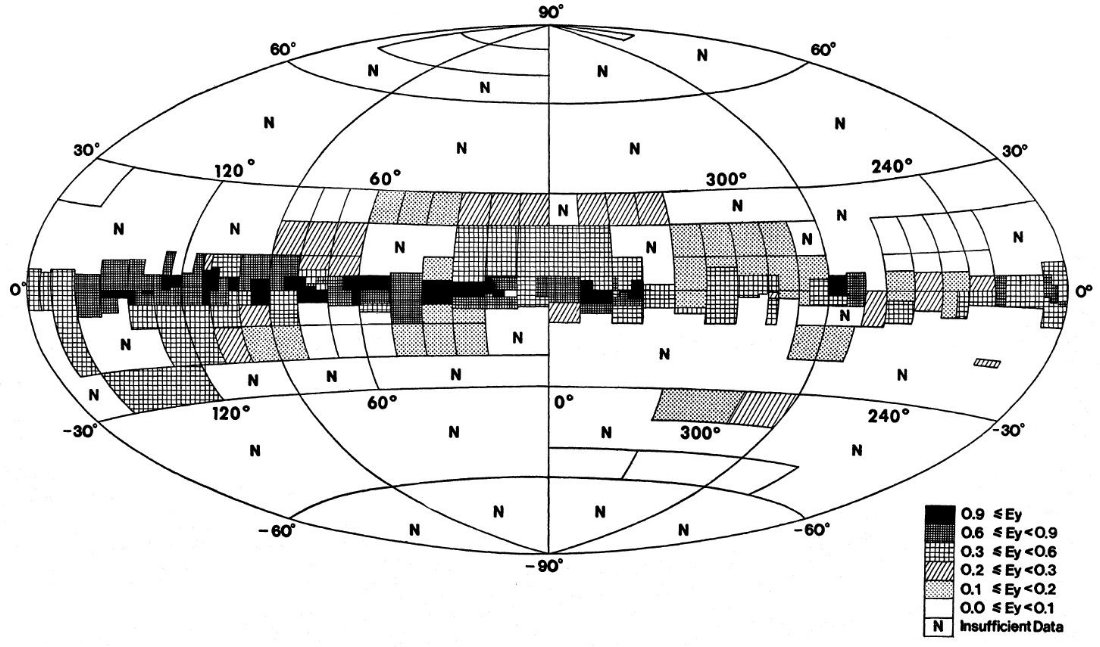

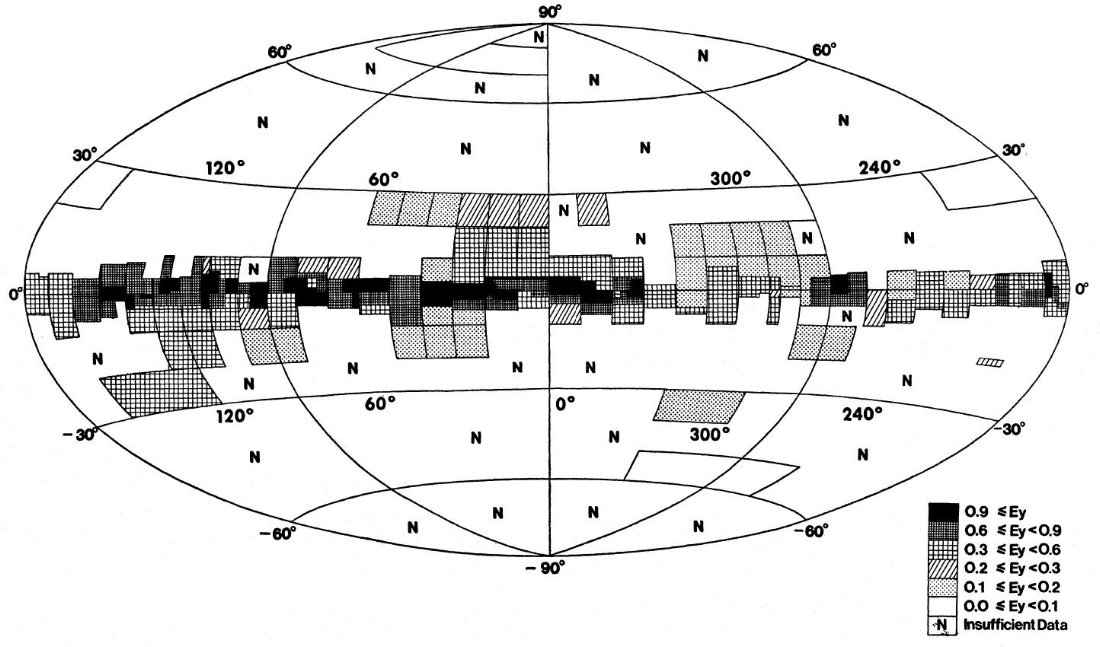

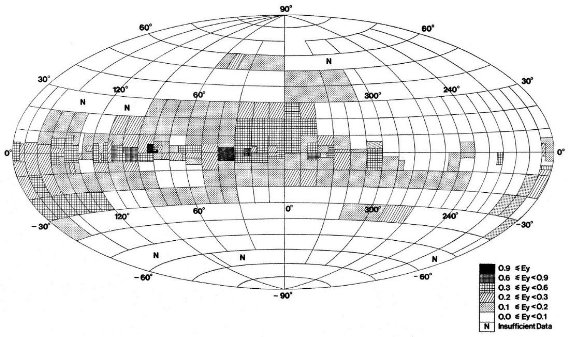

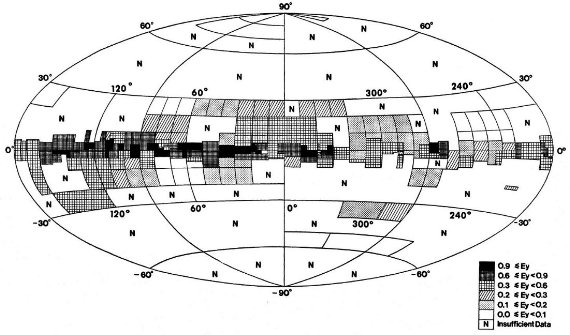

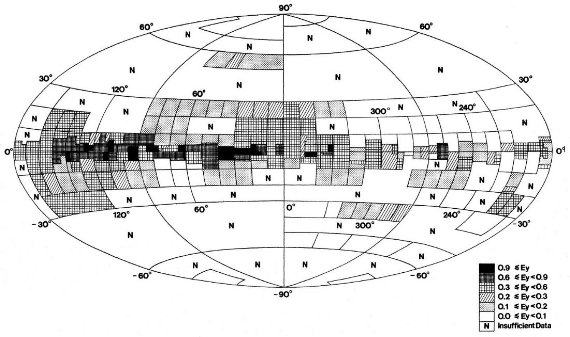

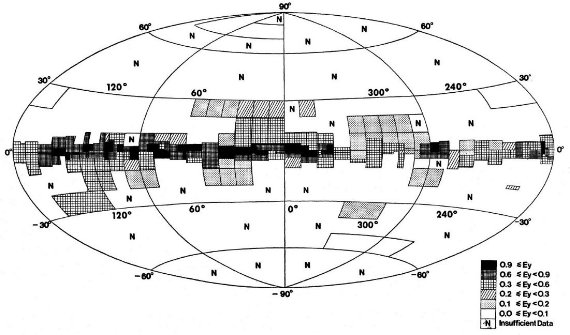

6.全天での視線に沿った赤化

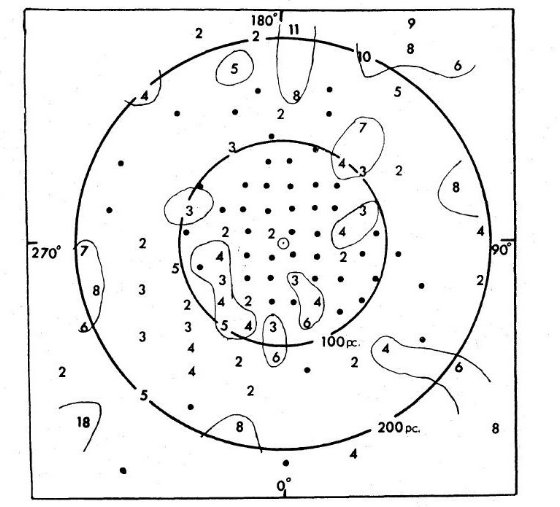

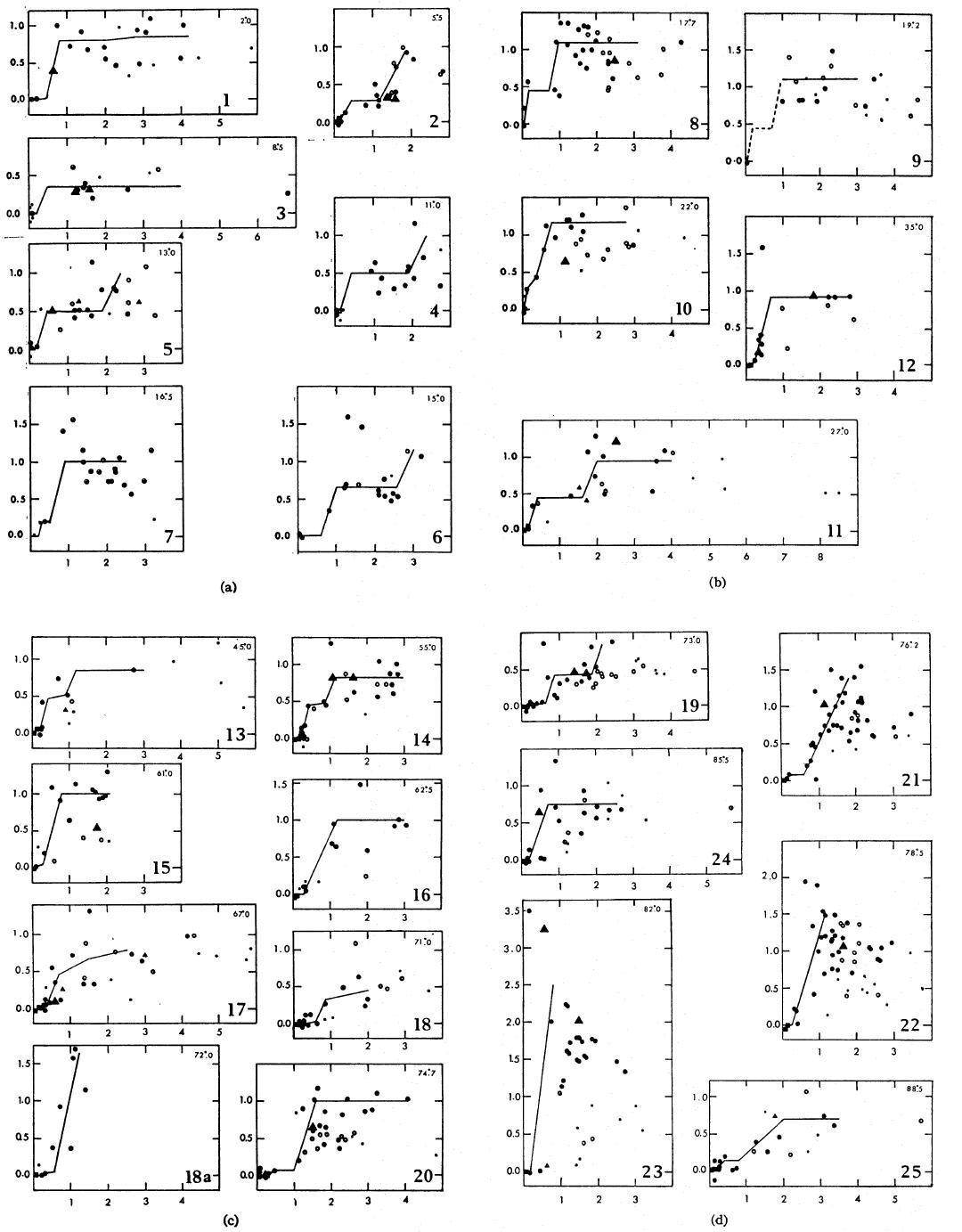

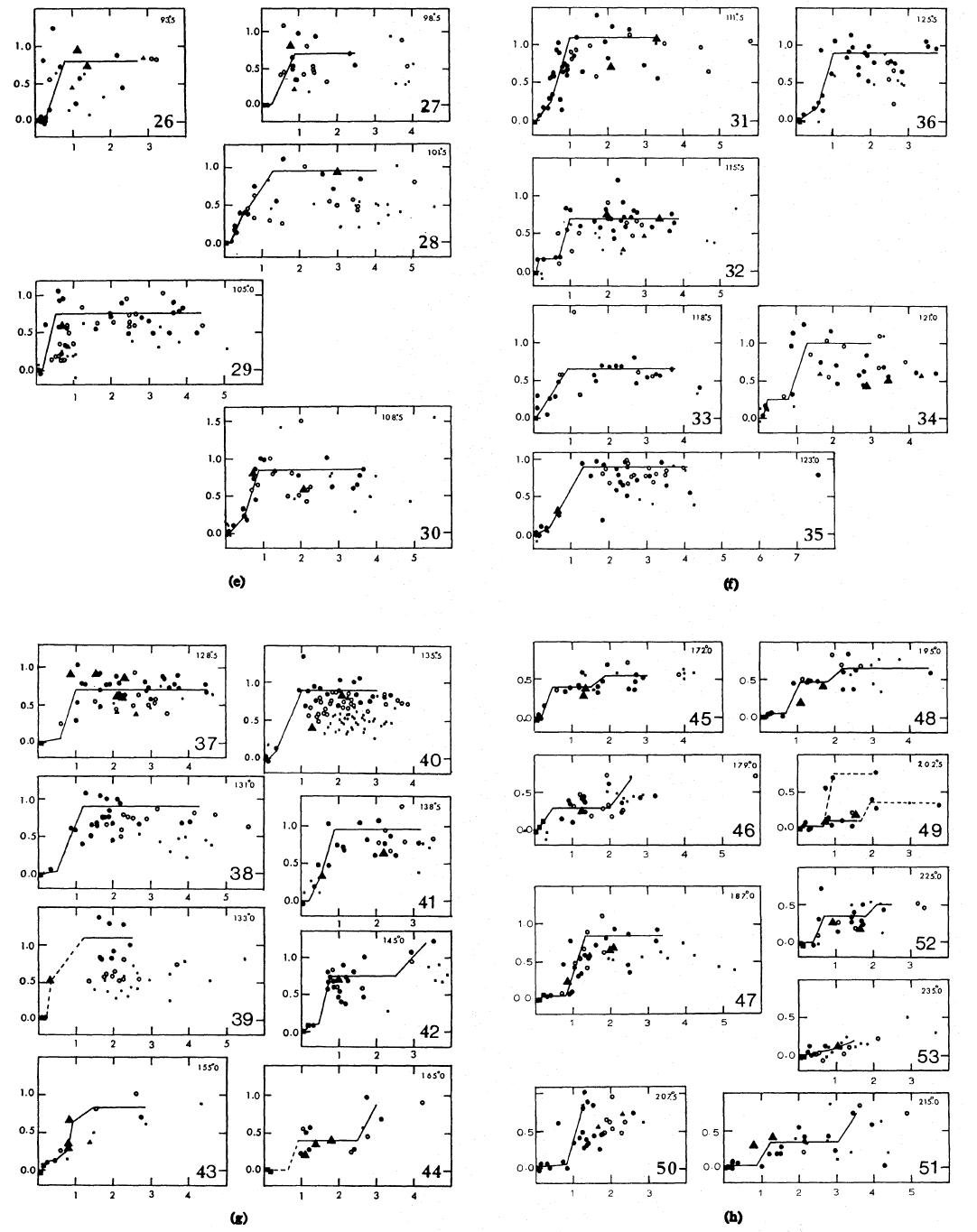

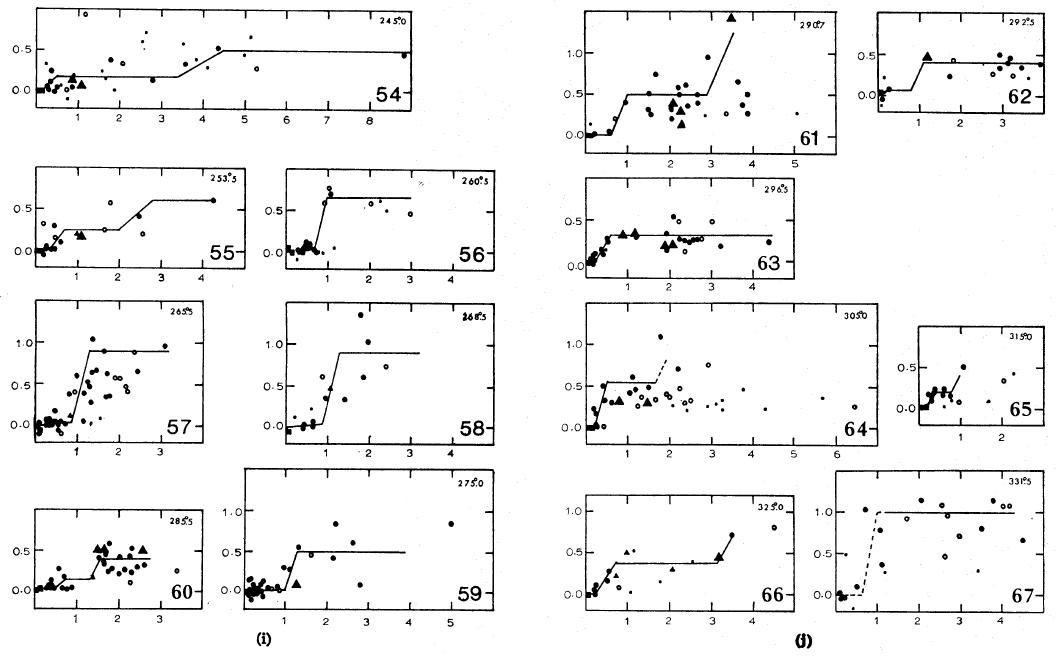

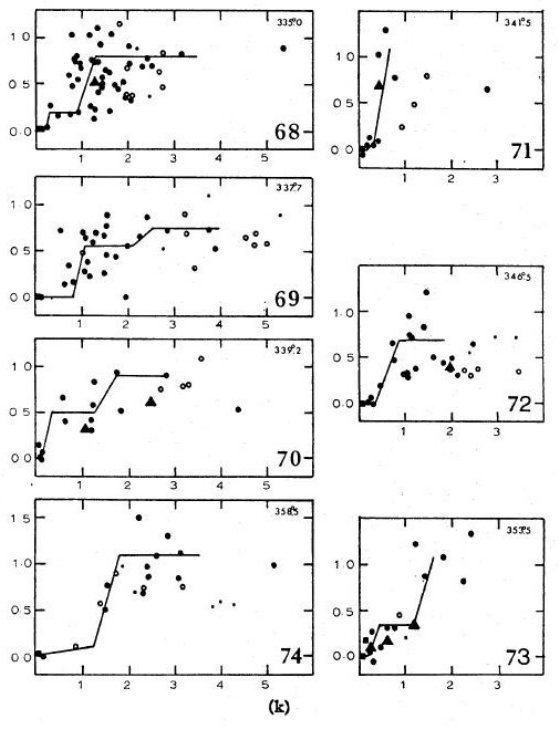

全天での赤化分布を調べるため、全天を253領域に分割した。140領域は

銀河面から 10° 以内である。これらの領域での距離、0.5, 1, 1.5, 2 kpc

での Ey をマップにした。銀河面から 20° 以内では 2 kpc まで観測が

届かない箇所が多い。そこは N という記号でマークされている。

赤化マップの特徴

図5−8を見ると、吸収物質の銀河面への集中は明らかである。また、l = 330

° - 150° で最も吸収が強いことも明らかである。距離 1 kpc、

|l| > 10° では、 色超過 Ey > 0.6 等 の領域は存在しない。

0.9 等以上の色超過は全て 5° 以内である。しかし、銀河面上規則的に

分布しているわけではない。多くの箇所で、同じ銀経を持ち銀緯が異なる

隣り合った領域で全く異なる吸収が見られる。良い例は l = 335° の

雲 G と H である。

| |

7.グールド・ベルト

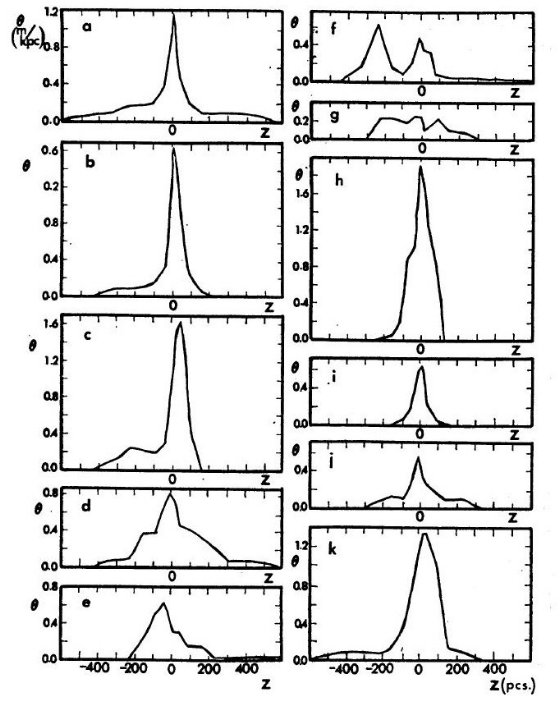

銀河面から離れた赤化物質の分布

割と強い (0.3 < Ey < 0.6) 吸収物質が銀河面から 10° 離れ、太陽から

300 - 400 pc 以内の距離に存在する。物質の分布傾向はグールドベルトの 6.4 等より

明るい B 型星が銀河中心方向で銀河面より高く、反中心方向で銀河面の下に来るのと

似ている。McCuskey 1965, Struve 1963 によると、このベルトは l = 355 $deg; で

最も高く、 l = 175 $deg; で最も低い。Blaauw 1956 は、12° < l <

232° では、112° < l < 232° 方向でベルト星が多いことを指摘

した。銀河面から離れた吸収物質の分布は B 型星の分布とよく対応している。

HI との関連

HI もグールド・ベルトに対応した分布が認められ、HI が最も薄い極は銀極から

30 ° 離れている。この HI 極は HI の太陽近傍での分布とグールド・ベルト

との関係を支持している(Kerr, Westerhout 1965)。

Lynd's Catalog

図5−8にある吸収物質分布を Lynd's Catalog of Dark Nebulae 1962 と較べると、

良く似ている。特に 130° での銀河面上下の特徴が注目される。それと、

l = 205°, b = -19.5° も目立つ特徴である。これは色超過 0.4 等、厚み

100 pc, 長さ 300 pc, 巾 100 pc の雲である。

8.結論

この研究で判った一般的なパターンは小さな雲が銀河面から 50 - 100 pc 以内の

高さに存在して、100 - 1000 pc の大きさに集まって星間雲複合体を作っていると

いうことである。雲の分布は非一様である。

複合体は太陽の銀河中心側の渦状腕と関連しているように見える。局所腕とも

付随している。しかし、ペルセウス腕には l = 90 - 140° の間、ダスト雲が

存在しない。そして、140° で星の腕は終わる。しかし、赤化がその辺りから

始まるように見える。

太陽付近では最大の複合体が l = 340° - 150° の方向に存在する。

この領域で、方向に依る吸収の増減は激しい。太陽はこの複合体の南半球縁に

ある直径 100 pc ほどの透明な泡の中に位置している。

この吸収物質の分布に重なって、 B 型星のグールドベルトシステムが銀河面に

斜めに存在する。ダストと星は共に、態様から50 pc 以内に存在し、銀緯の最高

は 20° -30° である。

|