| トラペジウム 2' 以内の 2.0 - 2.4 μm で強度マップを作った。 検出された7個の点源は可視天体と同定されたが、一つは非同定であった。 | この天体が星雲内にあると仮定し、様々な減光で補正したが、Av = 15 mag でも T = 1200 K という低温であった。 |

|

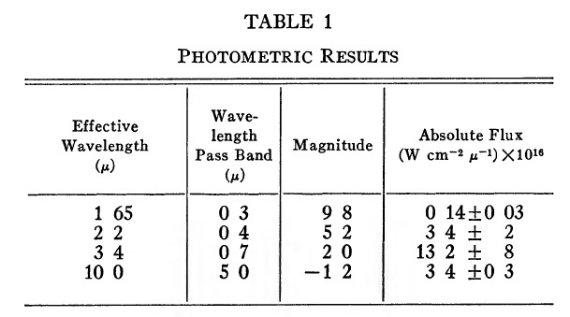

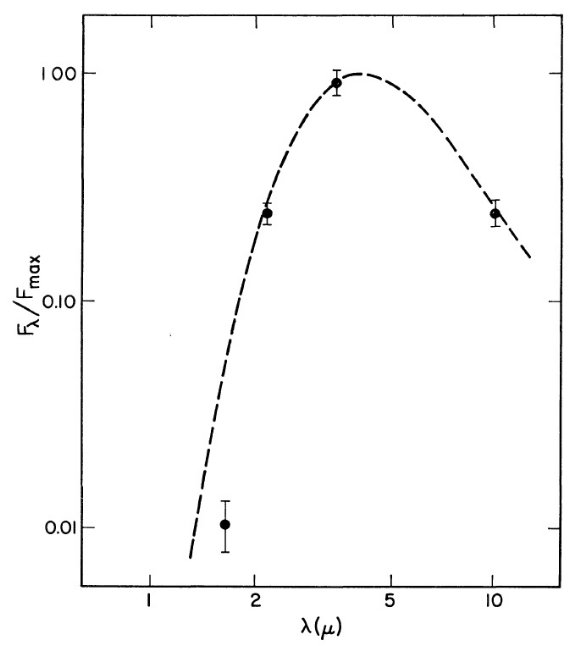

観測 1965年1月に、マウントウイルソン 60 インチ望遠鏡に取り付けた Westphal, Murray, Martz 1963 の可視双ビーム測光器と同様の装置を使い、 2.0 - 2.4 μm でオリオン星雲の強度マップを作った。この観測では、 12" アパーチャで、トラペジウムの 2' 以内を掃引した。 赤外点源 サーベイ領域内で 7 点源は可視写真の星と同定された。一つの 赤外源は写真上の星と一致しなかった。1966年冬に 1.5 -1.8, 2.0 - 2.4, 3.1 - 3.8, 8.5 -13.5 μm での測光がウイルソン山 24 インチ鏡とパロマ― 山 200 インチ鏡で行われた。表1にその結果を示す。図2に規格化フラックス を示す。破線は 700 K 黒体である。長波長側3バンドでは黒体に非常によく 合うが、 1.65 μm 付近では黒体のファクター4下になる。  表1.測光結果 |

図2.ピークで規格化したフラックス。破線=700K黒体。 |

|

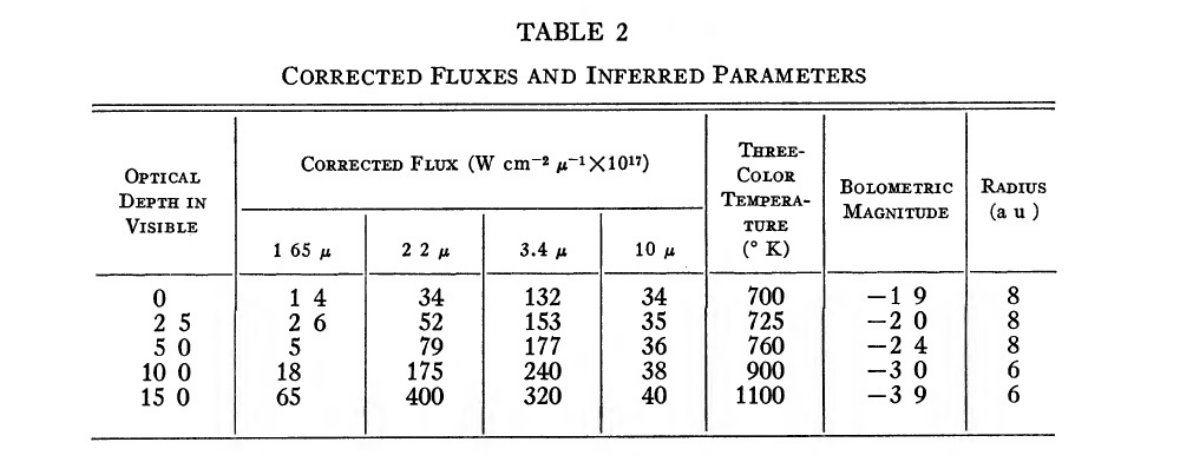

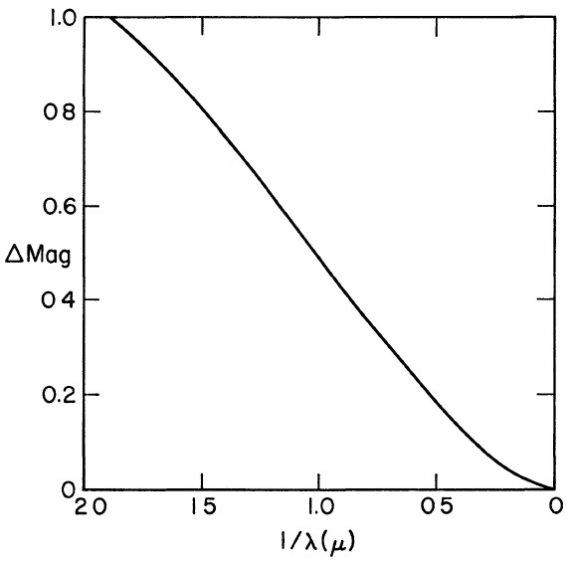

減光補正 この天体が、星雲の前にあるとすると、カルテックの赤外サーベイで Neugebauer, Martz, Leighton (1965) や Ulrich, Neugebauer, McCammon, Leighton, Hughes, Becklin (1966) が見つけた超低温天体と類似の星に違いない。しかし、そのような星が偶然星雲 の方向にある可能性は低いので、そうとは思えない。では、星雲の背後にある 普通の星が赤化を受けたのだろうか?10 μm で -1.2 等(観測値)のより 明るい星は Low, Johnson 1964, Johnson 1964, Barnhart, Mitchell 1966 の結果を見ると銀河面付近で 100 星以下である。したがって、観測領域で そのような星が見つかる確率は 10-5 以下である。 1200K? したがって、おそらくこの天体は星雲の中にある。 (暗黒雲という概念はなかった?) 図3の減光曲線を用い、様々な減光量に対して補正した結果を表2に示す。天体距離 は 500 pc とした。トラペジウムまでの減光量は Av = 3 mag とされている。その 5 倍の光学深さ Av = 15 mag を仮定しても、天体温度は 1200 K である。 |

図3.オリオン雲の減光曲線 |