背景

太陽系外縁天体は地球から極めて遠方に存在するために、素性を明らかにすることが非常に難しいターゲットです。近年ではアメリカの惑星探査機ニューホライズンズによる冥王星など一部の天体への直接探査が実現し、冷たい氷の世界だと考えられてきた太陽系外縁天体が非常に高い活動性をもちうることが明らかになりつつあります。しかし、直接探査に成功した天体はごく一部であり、数多くある外縁天体の素性の解明にはほど遠いのが現状です。

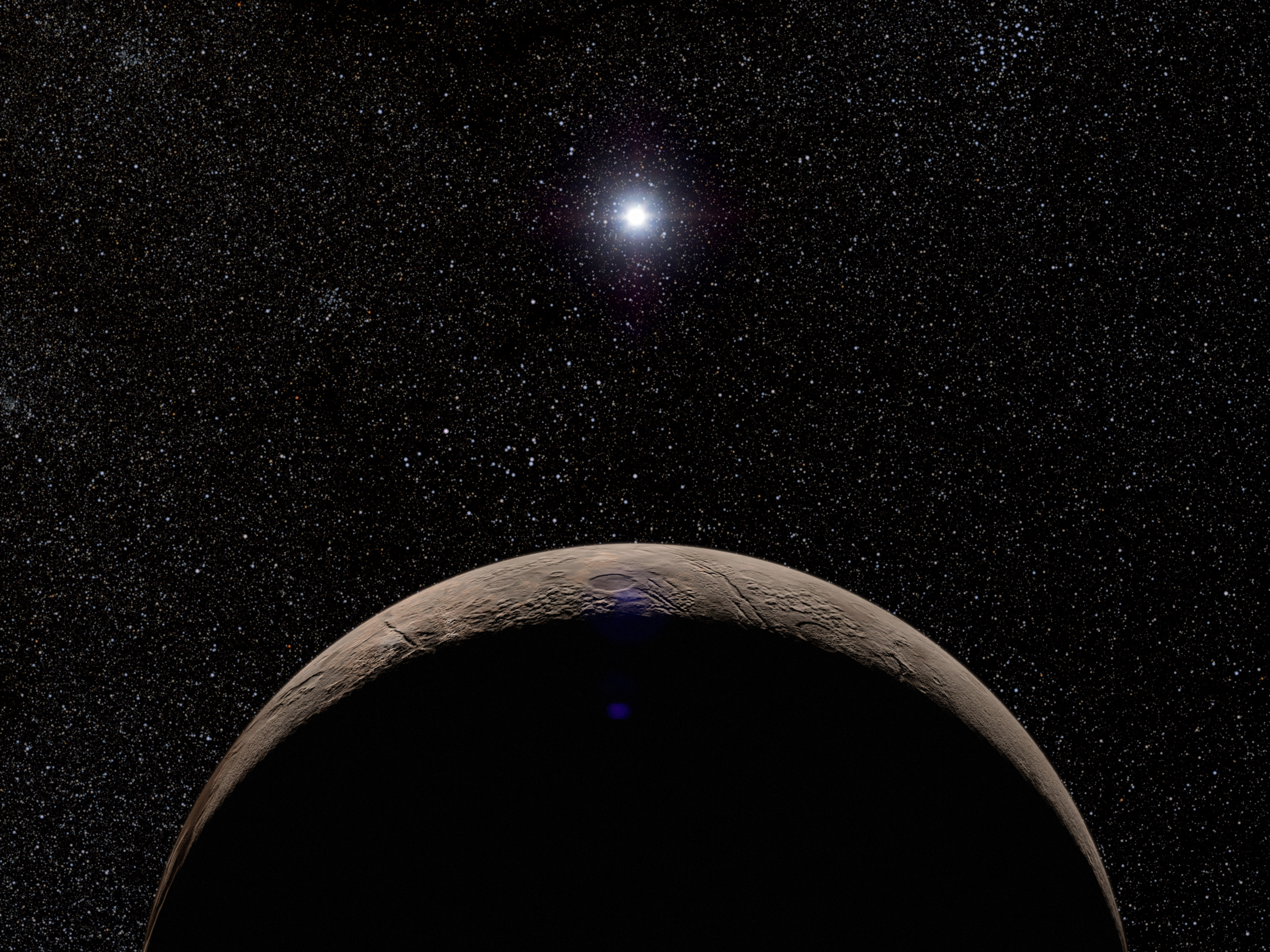

2002年に発見された太陽系外縁天体クワオアー(Quaoar、 小惑星番号 50000)は直径およそ1100 kmと推定される準惑星候補天体です(図1)。クワオアーは冥王星(直径およそ2400 km)と比較すると小さい外縁天体ではあるものの、過去の研究からその表面は水・アンモニア、メタンなど多種多様な氷で覆われていることが判明しており、一部の氷は最近になって表面に供給されたことが推定されています。よってクワオアーは大気活動や氷の火山の存在が示唆されており、現在においてもたぐいまれな活動性をもっている外縁天体であると考えられてきました。

現在までに大気の存在がはっきりと確認されている太陽系外縁天体は冥王星のみです。冥王星以外にも大気をもった外縁天体が存在するのかを明らかにすることは、いまだに謎の多い太陽系外縁天体の基本的な特性と多様性を知るうえで重要であると考えられてきました。しかしクワオアーは他の外縁天体と同様、地球や太陽から非常に遠方に位置する天体であるため、詳細な研究は困難でした。

2019年6月28日、木曽で観測されたクワオアーによる恒星掩蔽

―トモエゴゼンによって実現した高感度高速観測

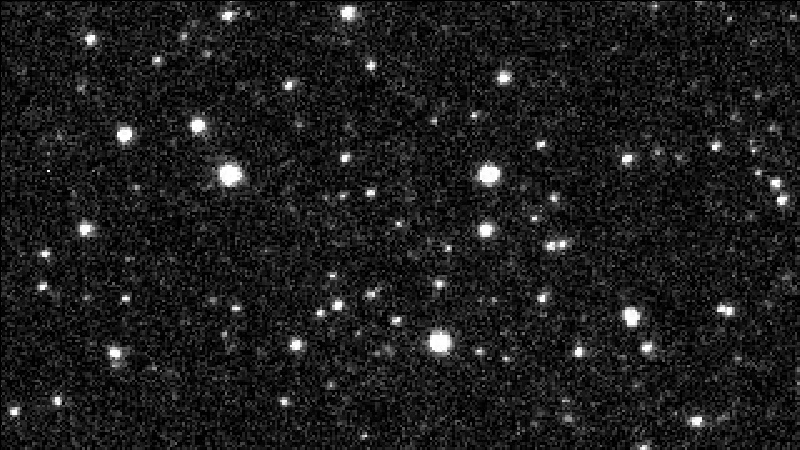

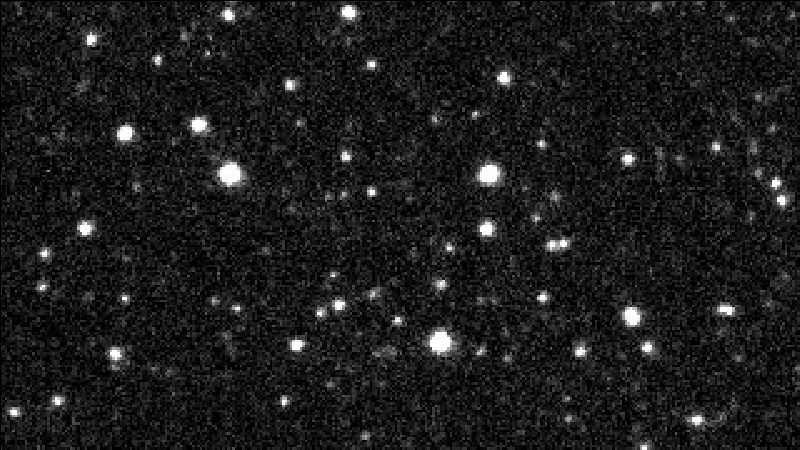

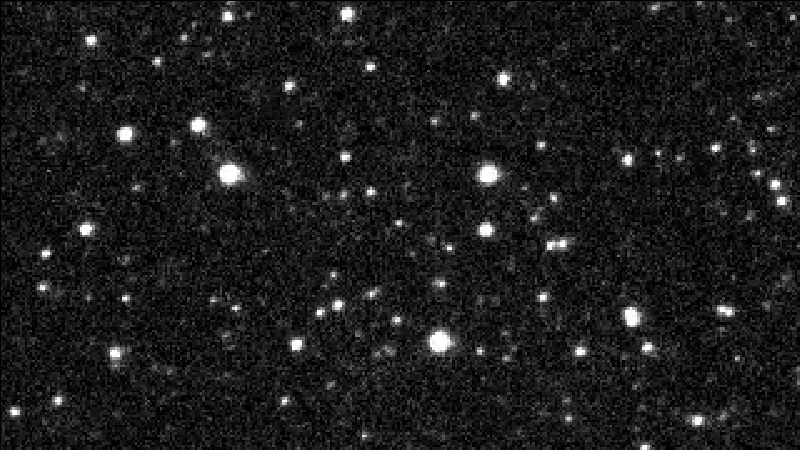

2019年6月28日、このクワオアーによって背景の恒星が覆い隠される、「掩蔽」(えんぺい)とよばれる現象が日本で発生すると予報されました。掩蔽は観測者と外縁天体、そして恒星が一直線に並んだ瞬間のみ発生する非常にまれな現象なのですが、観測の難しい外縁天体の素性を明らかにすることができる絶好のチャンスでもあります。そのため京都大学、東京大学、岡山大学、日本スペースガード協会、そして兵庫県立大学の研究者らが中心となり、国内4カ所での掩蔽同時観測に挑戦しました。このうち東京大学木曽観測所では好天に恵まれ、口径105cmシュミット望遠鏡に新たに搭載された超広視野高速カメラ「トモエゴゼン」を用いて掩蔽される恒星の動画観測を実施し、データの取得に成功しました(図2)。今回掩蔽された恒星の明るさは15.7等(肉眼で確認できる最も暗い恒星の約1万分の1の明るさ)と、動画観測のターゲットとしては非常に暗かったものの、新世代の高速カメラであるトモエゴゼンによって極めて高精細な動画データを得ることができたのです。

図2. トモエゴゼンが撮影したクワオアーによる恒星掩蔽の動画。0.5秒露光で取得した179枚の画像データを5倍速で再生している。動画の上が北。6.4分角 × 3.6分角の領域をトリミング。画像中心付近にある矢印で示した光点がクワオアーに掩蔽された恒星。 (矢印なし版はこちら)

図2-1. 掩蔽前、掩蔽中、掩蔽後の3枚のフレーム(静止画)を並べたもの (6.4分角 × 3.6分角の領域をトリミング)

図2-1. 掩蔽前、掩蔽中、掩蔽後の3枚のフレーム(静止画)を並べたもの (6.4分角 × 3.6分角の領域をトリミング)

- 中心部の画像(1分角×1分角の領域をトリミング)を縦に並べたもの(上:掩蔽前、中:掩蔽中、下:掩蔽後): Fig2-2.jpg

- 中心部の画像(1分角×1分角の領域をトリミング)を横に並べたもの(左:掩蔽前、中:掩蔽中、右:掩蔽後): Fig2-3.jpg

掩蔽現象に関する諸元

- 掩蔽観測時刻: 2019年6月28日 21時37分18秒 (日本時間)を中心とする45.5秒間

- 掩蔽された恒星の位置: 赤経 18h 08m 15.5s、 赤緯 -15d 17m 58s(へび座の方向)

- 掩蔽された恒星の明るさ: 15.7等級(可視光ガイアGバンド)

結果: クワオアーには大気がほとんど存在しないことを解明

今回トモエゴゼンによって得られた動画観測データを詳細に解析した結果、クワオアーには大気がほとんど存在しないことが判明しました。大気を持った天体による恒星掩蔽が発生した場合、恒星の光は天体表面にさえぎられる直前と直後に、大気による屈折の影響をうけて折れ曲ります。よって仮にクワオアーに大気が存在する場合、大気の屈折効果によって恒星の光は掩蔽によって瞬間的に明滅することなく、ゆっくりと光が増減することが予想されます。

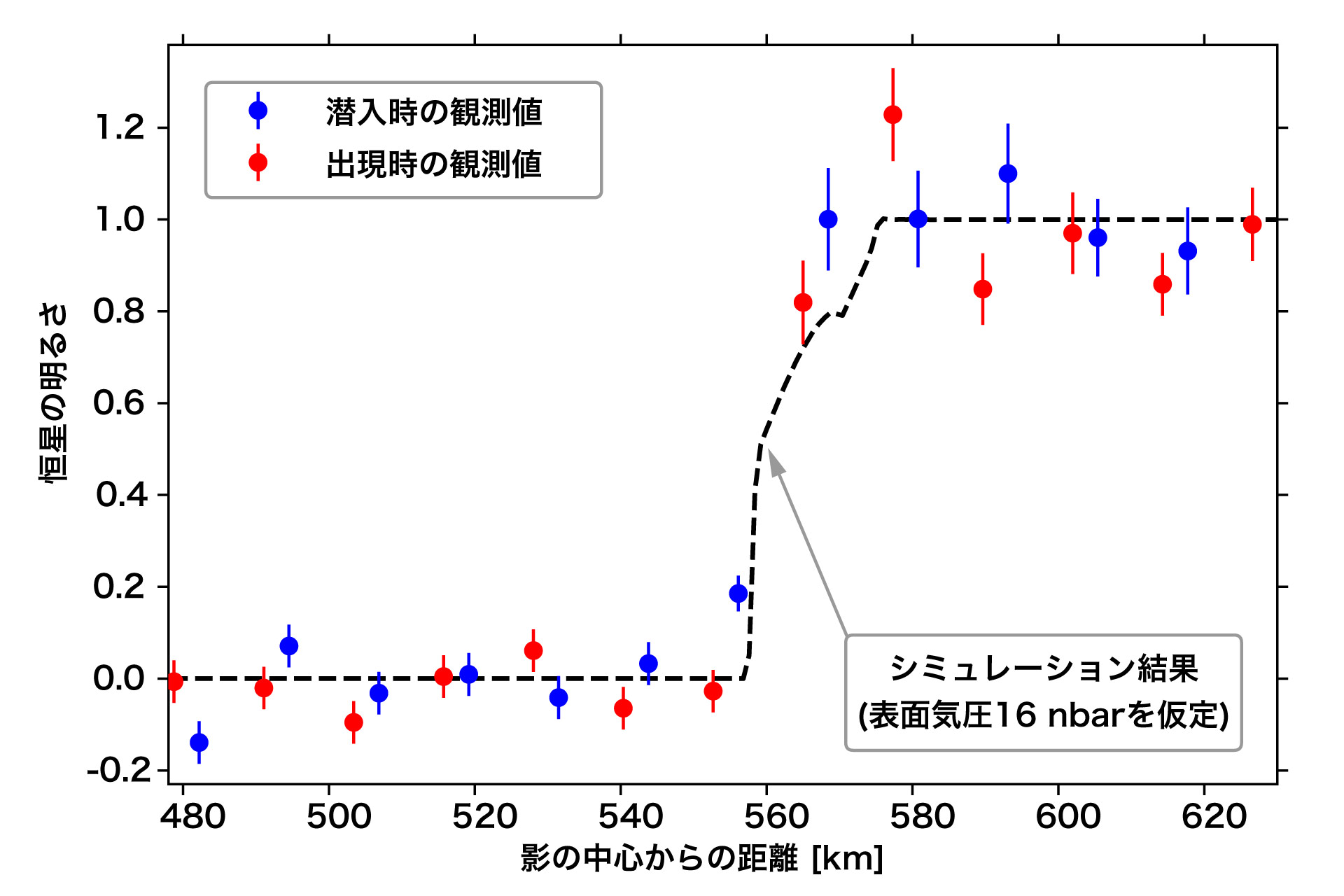

動画データから掩蔽される直前と直後の恒星の光度がどのように時間変動しているかを詳細に解析した結果、クワオアーには大気の存在を示す兆候は見られないことがわかりました(図3)。今回の観測・解析結果から大気圧の上限値が求められ、クワオアーに16ナノバール(地球表面の大気圧のおよそ6000万分の1)よりも高い表面気圧を持った大気の存在する可能性がしりぞけられました。今回の観測結果は過去の観測から求められていた上限値を大きく更新するものであり、クワオアー表面が大気で覆われている可能性に否定的な結果となっています。

図3. トモエゴゼンで観測された掩蔽時の恒星(へび座に位置する15.7等星)の、クワオアーの影の中心からの距離に対する明るさの変化。恒星の潜入時および出現時に観測された恒星の明るさの観測値を、それぞれ誤差棒つきの青点および赤点で示している。これらの観測点とともに、クワオアーに表面気圧16ナノバールの大気が存在すると仮定した場合に得られる、恒星の光度変化のシミュレーション値を点線で示している。仮にクワオアーに大気が存在する場合、大気の屈折効果によって恒星の光は掩蔽によって瞬間的に明滅することなくゆっくりと光が増減することが予想されるが、今回得られた観測値からはそのような現象は確認されず、16ナノバール以上の表面気圧をもった大気の存在をしりぞける結果となっている。

本成果の意義と今後について

研究代表者である有松 亘 研究員(京都大学附属天文台)のコメント

本研究成果は、観測が非常に難しい太陽系外縁天体の特性を「掩蔽」を通して究明することに成功した好例といえます。これまで恒星掩蔽による大気の屈折現象の研究には精密な動画観測が必須であり、比較的明るい恒星の掩蔽が発生しないと実現することが困難でした。しかしトモエゴゼンによって頻繁に発生する暗い恒星の掩蔽現象に対する高感度な動画観測が実現できたことで、太陽系外縁天体の大気に関する研究を実施する機会が大幅に増えることが予想されます。今回のクワオアーによる恒星掩蔽のように今後もトモエゴゼンを用いた掩蔽動画観測を実施することで、謎の多い太陽系外縁天体の真の姿に急速に迫ることが期待されます。

論文情報

- タイトル

“New constraint on the atmosphere of (50000) Quaoar from a stellar occultation”

- 著者

有松 亘1 (筆頭著者)

大澤亮2、はしもとじょーじ3、浦川聖太郎4、高橋隼5、戸塚都5、伊藤洋一5、山下美聖3、臼井文彦6、青木勉2、有馬宣明2、土居守2、一木真2、池田思朗7、板由房8、春日敏測9、10、小林尚人2、小久保充8、小西真広2、前原裕之9、松永典之2、宮田隆志2、森井幹雄7、諸隈智貴2、本原顕太郎2、中田好一2、奥村真一郎4、酒向重行2、猿楽祐樹10、佐藤幹哉11、茂山俊和2、征矢野隆夫2、高橋英則2、樽澤賢一2、冨永望12、渡部潤一9、山下卓也9、吉川真13

1. 京都大学 2. 東京大学 3. 岡山大学 4. 日本スペースガード協会 5. 兵庫県立大学 6. 神戸大学 7. 統計数理研究所 8. 東北大学

9. 国立天文台 10. 京都産業大学 11. 日本流星研究会 12. 甲南大学 13. 宇宙航空研究開発機構 - 掲載誌

The Astronomical Journal, Volume 158, Number 6 (12/2019)

- 論文へのリンク

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab5058

クレジット

- 本サイトの図1を使用する場合は以下のクレジットを明記してください。

有松亘/AONEKOYA - 本サイトのそのほかの画像、動画を使用する場合は「東京大学木曽観測所」と併記してください。 例)画像提供: 東京大学木曽観測所

内容に関する問い合わせ

-

京都大学大学院理学研究科附属天文台・研究員

有松亘(ありまつ こう)

arimatsu

kwasan.kyoto-u.ac.jp、075-753-3893

kwasan.kyoto-u.ac.jp、075-753-3893

-

東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター・特任助教

大澤亮(おおさわ りょう)

ohsawa

ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0422-34-5163

ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0422-34-5163

-

東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター木曽観測所・広報事務担当

森由貴(もり ゆき)

moriyuki

kiso.ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0264-52-3360

kiso.ioa.s.u-tokyo.ac.jp、0264-52-3360

- 東京大学大学院理学系研究科附属天文学教育研究センター三鷹本部 0422-34-5021

the Tomo-e Gozen project

the Tomo-e Gozen project