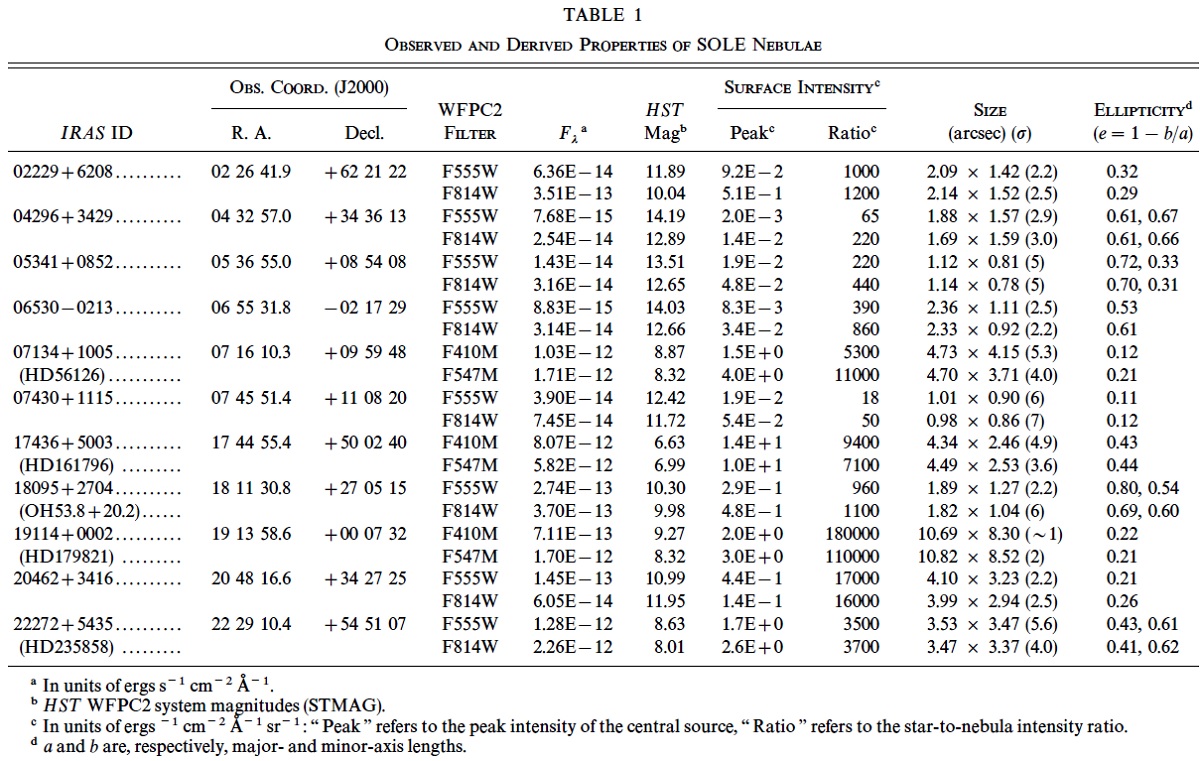

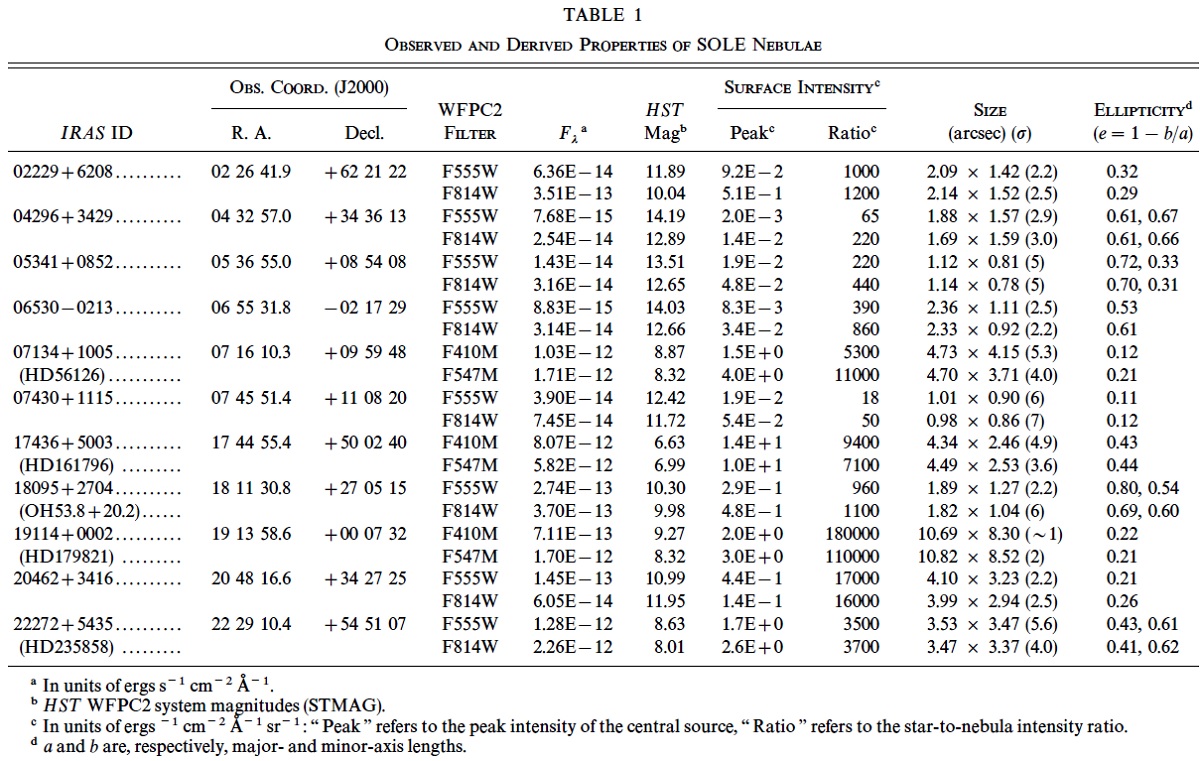

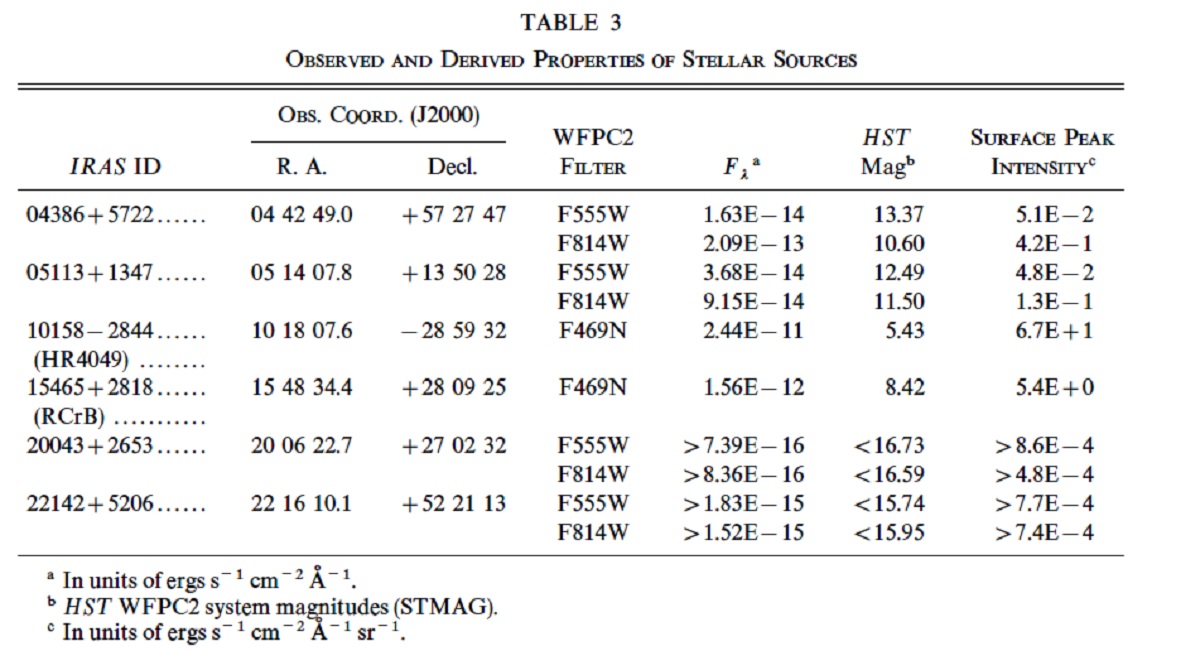

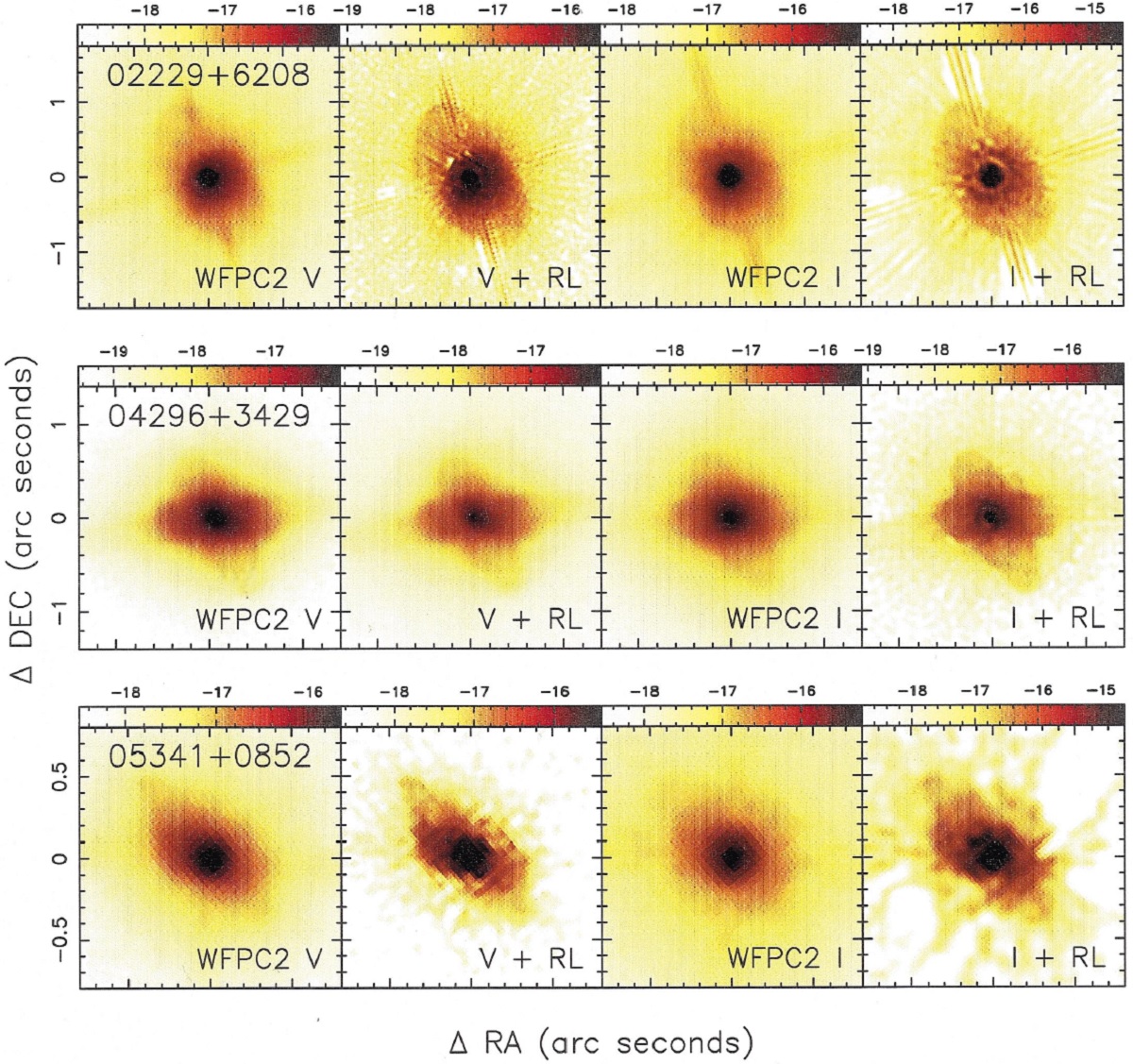

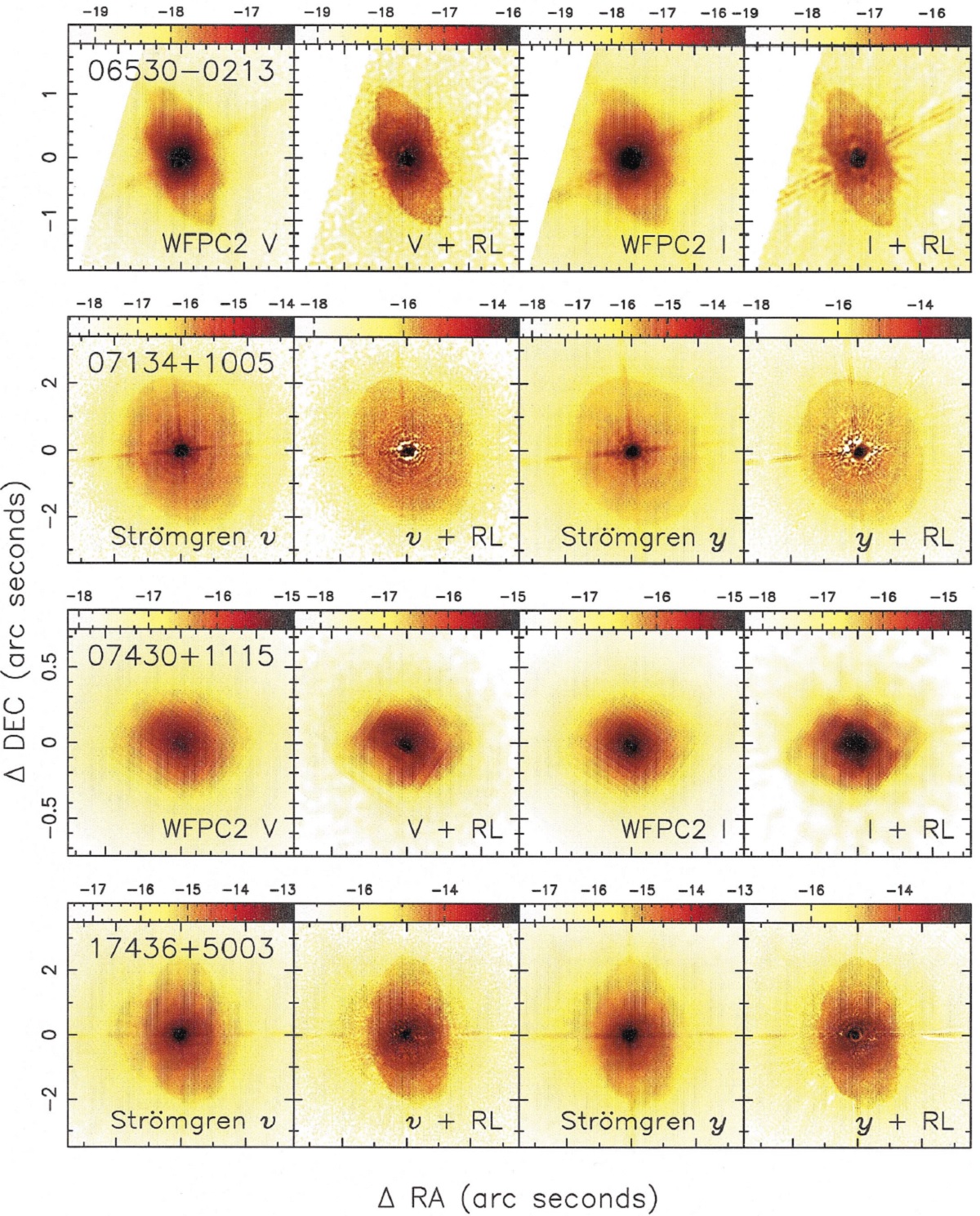

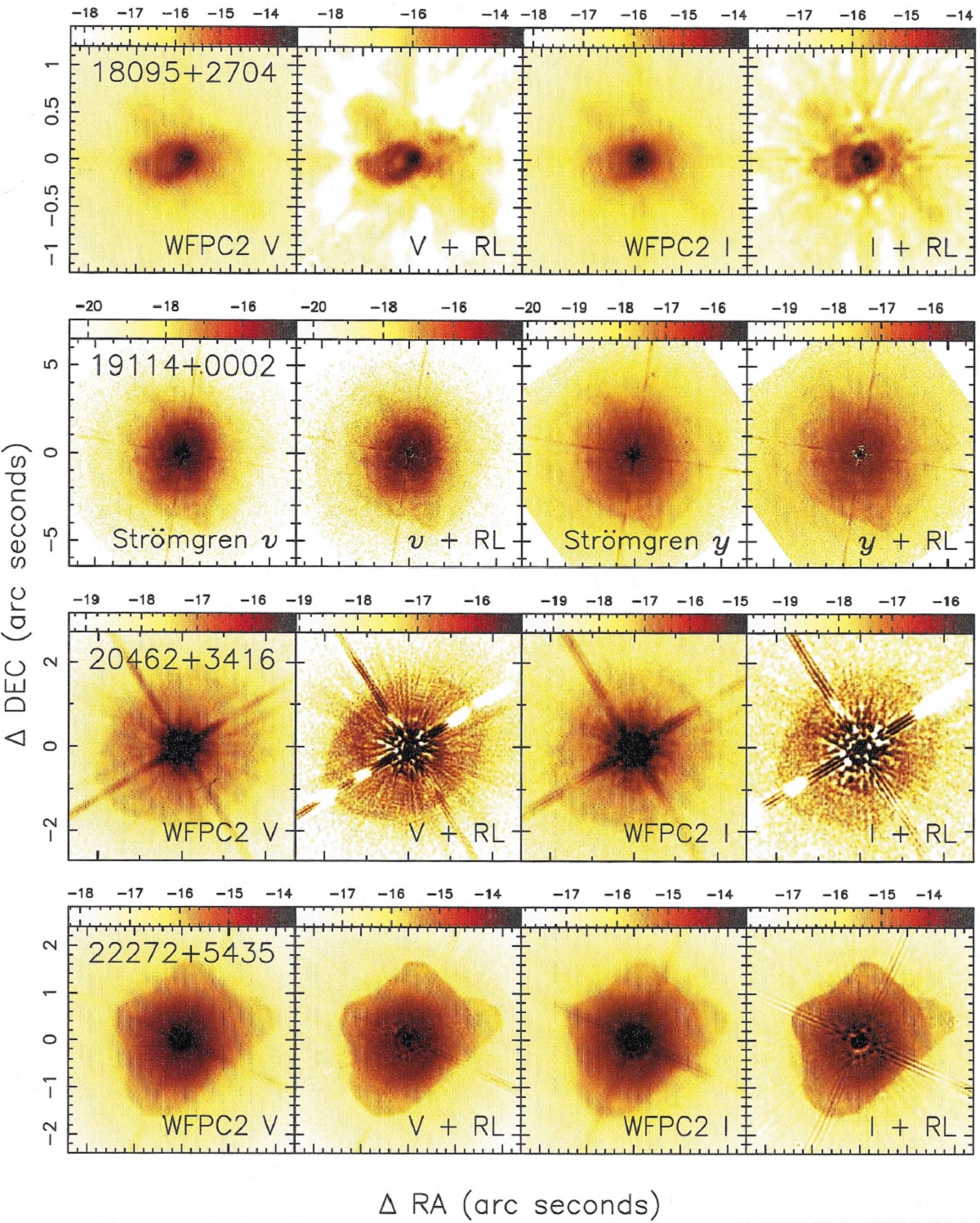

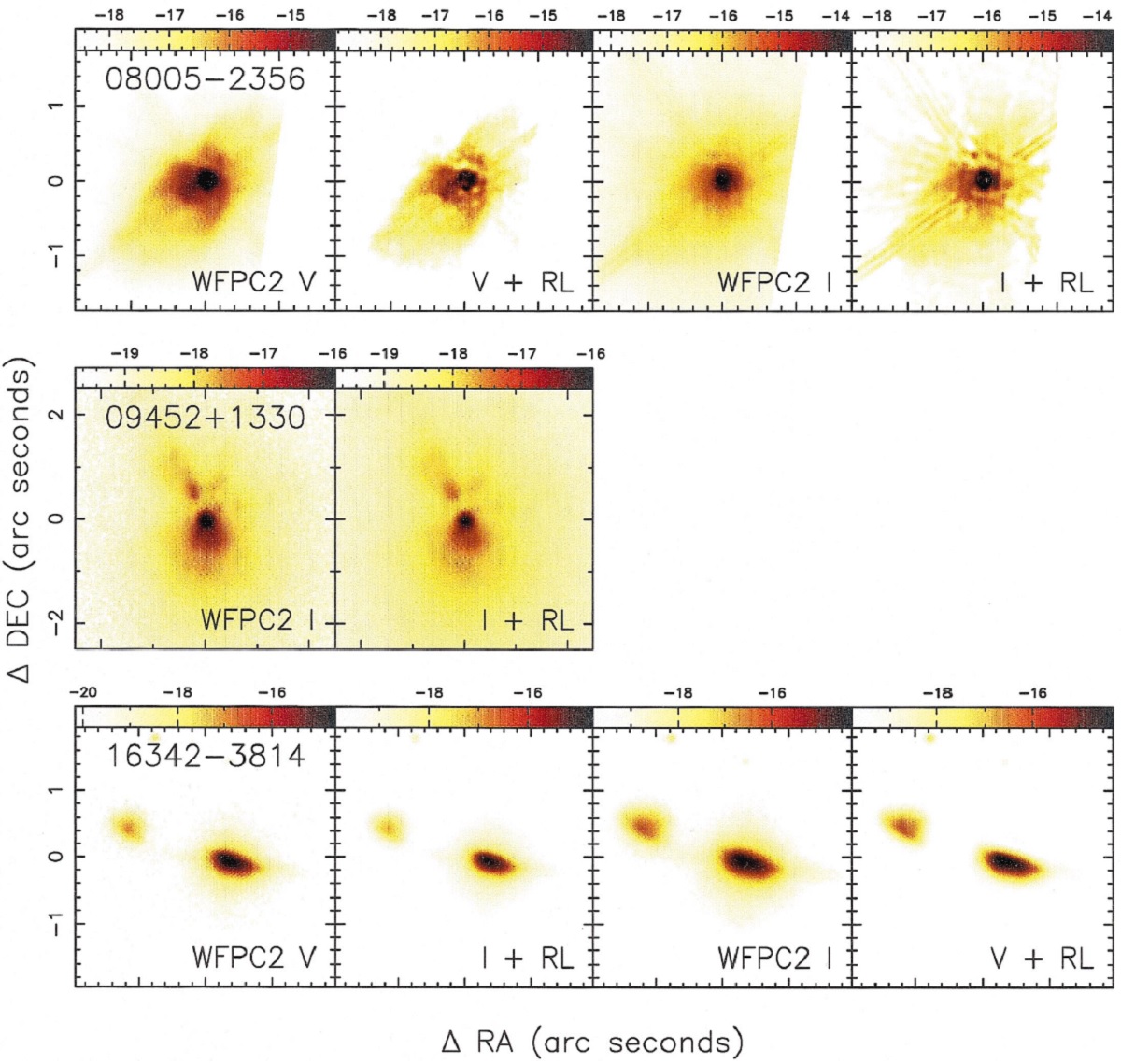

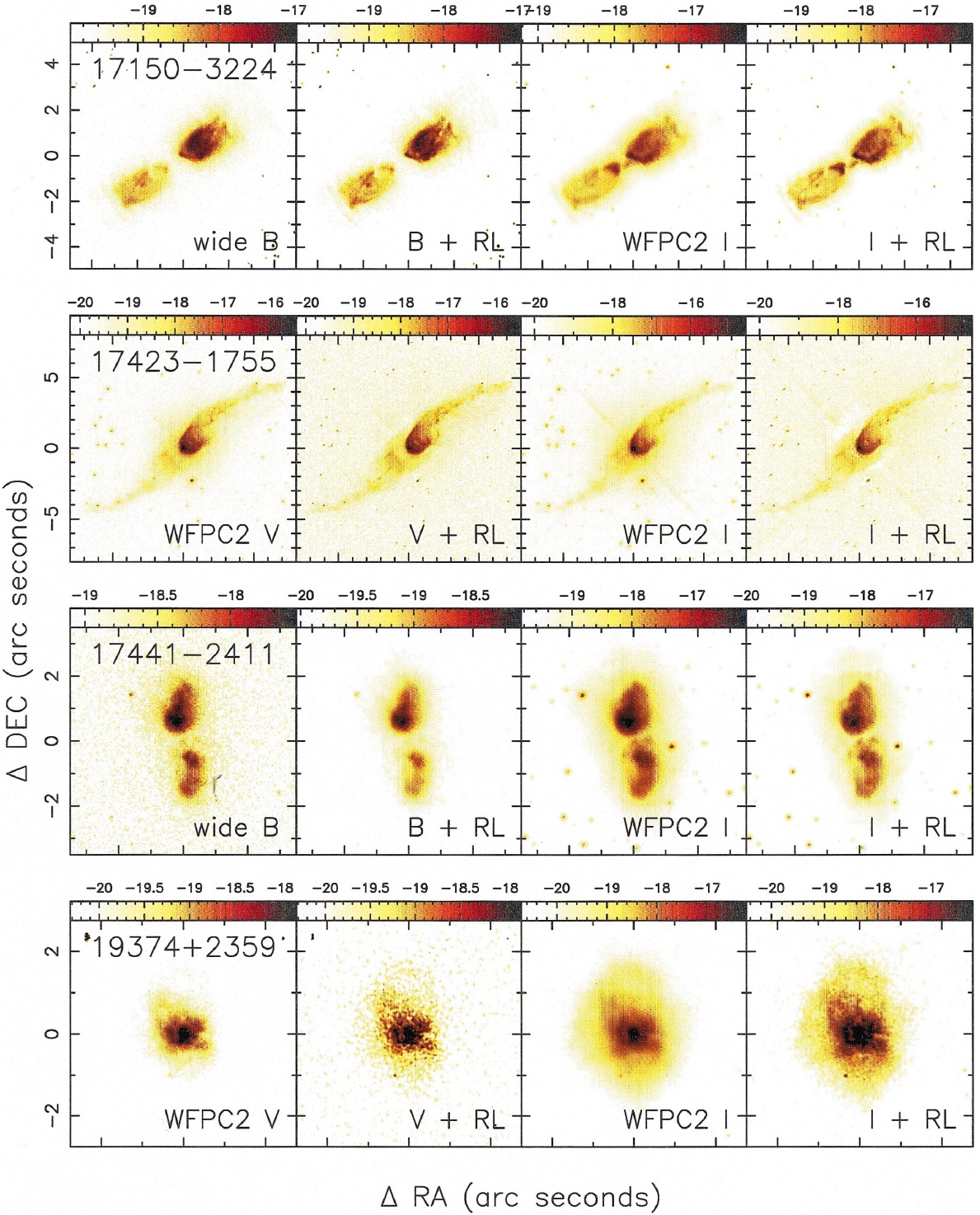

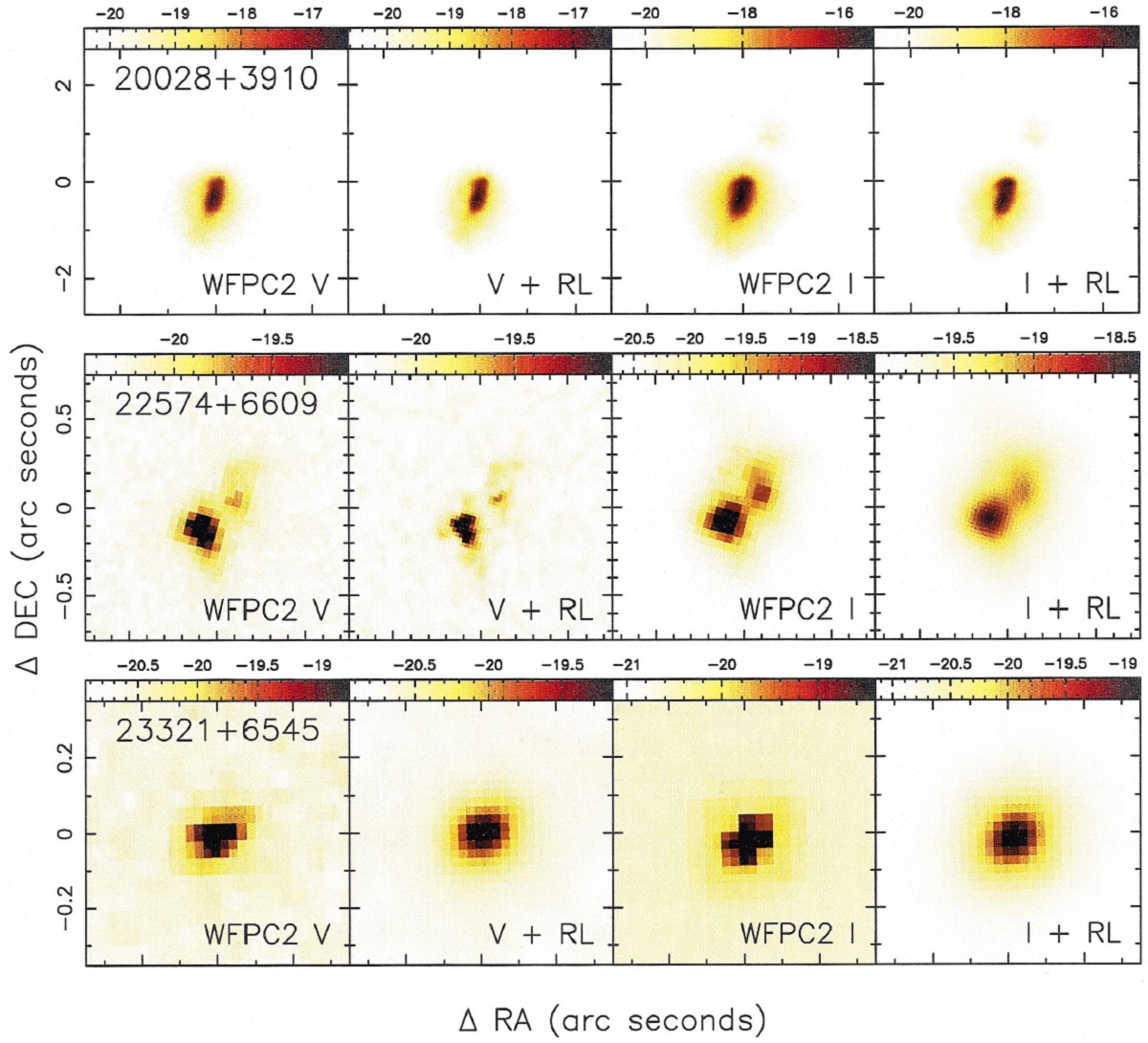

| HST を用い、 PPN 候補天体の可視撮像サーベイを行った。その目的は、 中心星からの散乱光星雲を低輝度レベルまで撮像することである。21/27 天体で星雲を検出した。検出された全ての星雲は細長かった。星雲の形態は中 心星の隠され度に依り、二分される。"SOLE" = star obvious low-level- elongated タイプは淡く広がった星雲中に中心星が埋もれている。 | "DUPLEX" = dust-prominent longitudinally extedded タイプは双極構造を 持ち、中心星は完全に、または不完全にダスト雲に隠されている。 これらの PPNe に現れる軸対称性は PNe で見出される軸対称性の前駆現象 と考えられる。我々は PPNe の軸対称性は赤道方向に強められた超星風により 産み出されると考える。その結果生じる赤道/極密度比の違いによる光学的深 さの差が PPN 形態の二分化の原因であろう。この二分化は見かけではなく、 実際の形状の違いであり、高質量 AGB 星からは DUPLEX PPNe が生まれ易い。 |

|

AGBs は球対称 Habing, Blommaert 1993 は OH/IR 星のシェルが殆どの場合球対称である ことを示した。これは AGB マスロスが球対称に放出されることを意味する。 PNe は非球対称 一方、PNe の 80 % は双極性か楕円形状を示す。Zuckerman, Aller 1986. したがって、 AGB 期と PN 期の中間のどこかで球対称性から軸対称性への 転換が起きるに違いない。 |

Interacting Stellar Wind この形態変化は定性的には Interacting Stellar Wind (ISW) モデルで説明 される。そのモデルでは、1000 km/s 以上の高速星風がその時期以前の 10 km/s 程度の AGB 星風を掃き寄せ、次に軸対称性は赤道方向で高い放出物質の 密度分布 (Kahn, West 1986) により生み出される。赤道方向の密度超過は 磁場や連星など様々な説が提唱されているが未決定である。シナリオが 何であれ、過去のマスロス史が PPNe の星周シェルに刻み込まれていることは 明らかである。 目的 地上観測としては Meixner et al. (1999) による MIR 画像、反射雲の 可視撮像 Hrivnak et al 1999, ダスト散乱光の 偏光分光観測 Schmidt, Cahn 1981, Jonson, Jones 1991, Trammell et al 1994 がある。 HST では数個の、特に中心星が隠された PPNe の撮像が行われた。今回は 中心星もはっきり見える PPNe を加え多数のサンプルの HST 撮像観測を 行い、 AGBs と PNe の間の形態学的な差を繋ぐことができるかを探る。 |

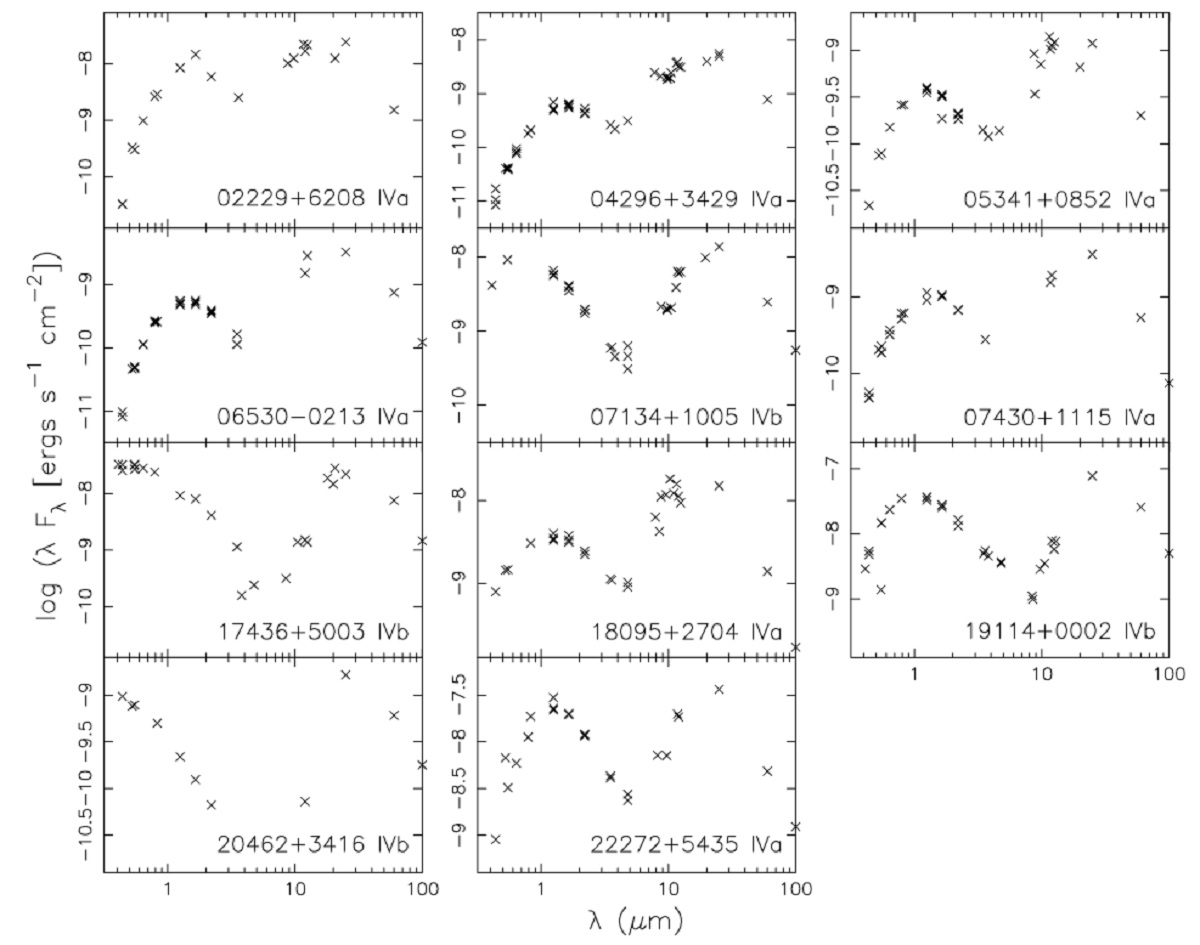

2.1.観測モード2.2.データ整約 |

2.3.画像強調2.4.測定 |

|

|

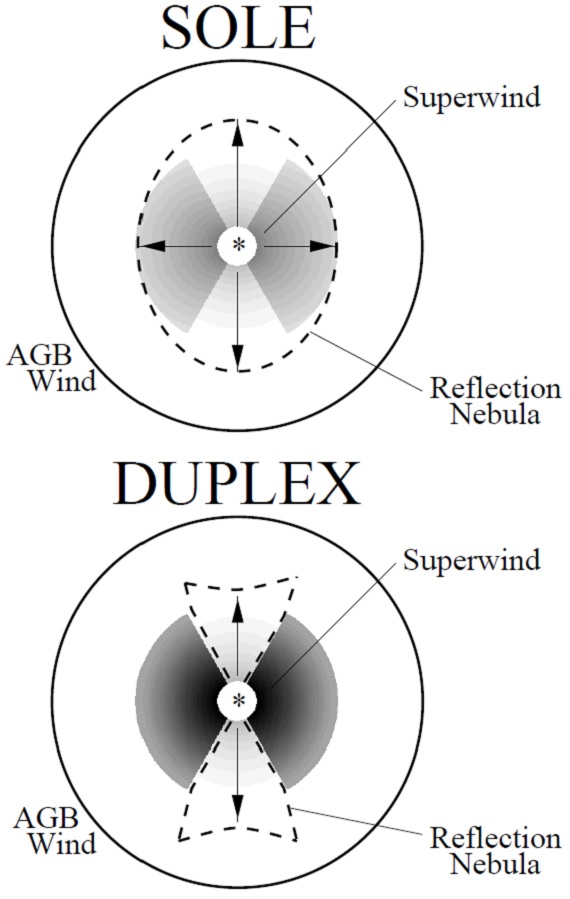

4.1.軸対称性シナリオ(i) AGB 期はダスト駆動の球対称星風。 (ii) AGB 末期に軸対称超星風。赤道方向に密度超過の結果、球対称ダストシェ ルの深部にトーラス上の密度超過が生まれる。 (iii) 超星風停止。双峰 SED. 形態分化 極/赤道密度比の違い=トーラス強度の違い、により形態の分化が生じる。 "SOLE" PPN: 赤道超過が弱い。光学的に薄いダストトーラス。星の光は殆ど 等方的に放射される。結果として、楕円形の星雲の中に明るい中心星が見える。 "DUPLEX" タイプ: 赤道超過が強い。。光学的に厚いダストトーラス。星の光はトーラスの開口部 から軸方向に放射される。結果として双極型のアレイ型反射星雲ができる。 図4上下の破線部が見かけ星雲の形となる。 |

図4."SOLE", "DUPLEX" タイプの漫画。 |

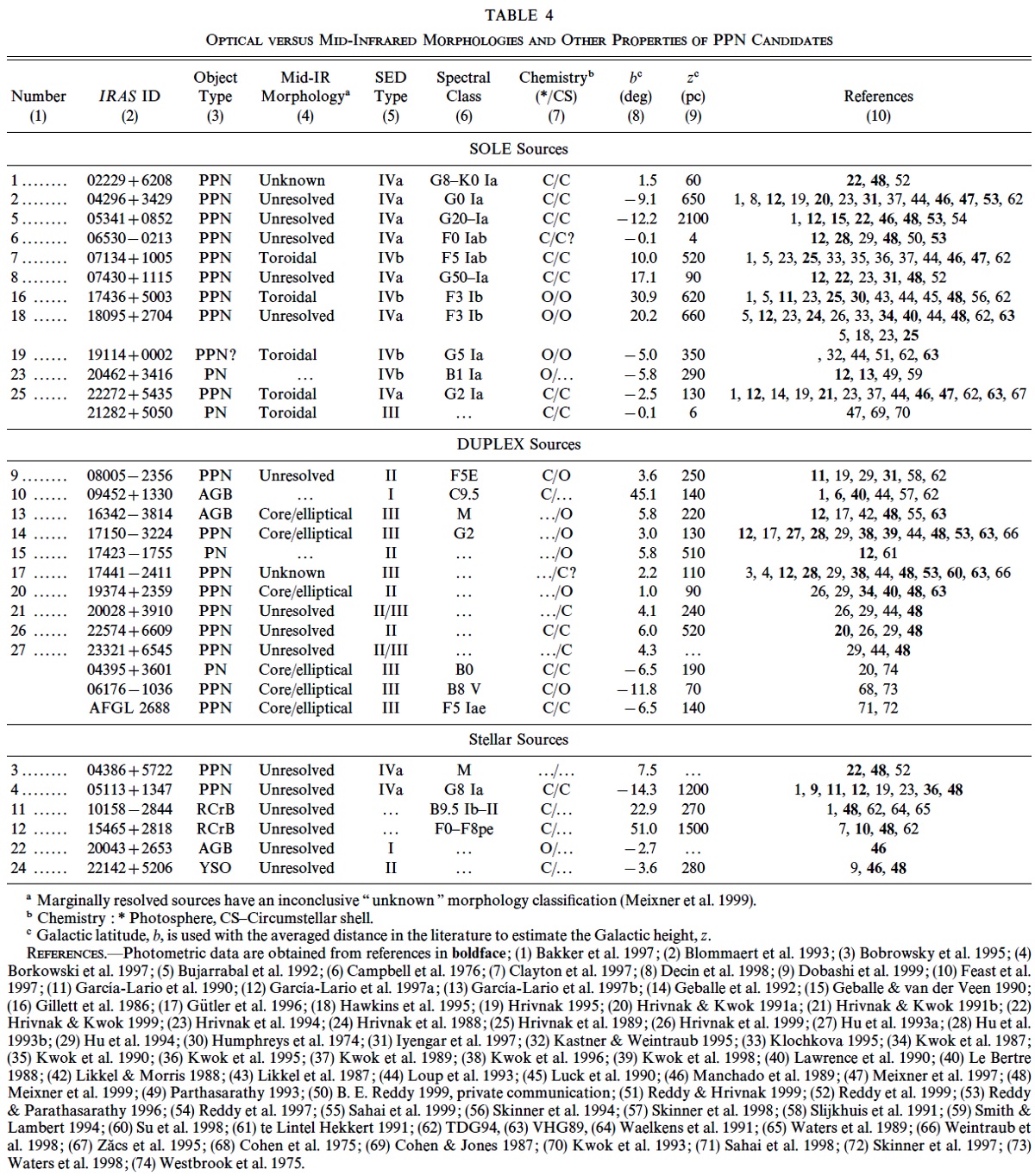

4.2.1. PPN ダストシェルの MIR 形態MIR 画像Meixner et al. (1999) は 66 PPNe の MIR 画像を撮り、それらが二つのグループに分かれることを 見出した。中間赤外画像の "core/elliptical" タイプは光学的に厚い赤道面 密度超過による未分解の小さな中心核とその周りに広がった低輝度星雲から成 る。"toroidal" タイプは二つ目玉の放射ピークを持ち、光学的に薄い赤道面 密度超過のリム増光効果に依る高輝度ピークと考えられる。 可視 - MIR 対応 可視で "SOLE" 型は 中間赤外での "toroidal" 型と対応する。可視で "DUPLEX" 型は中間赤外での "core/elliptical" 型に対応する。つまり、可視で光学的に 薄い 'SOLE 星雲" は中間赤外でも薄く "toroidal" 型となる。また、可視 で光学的に 厚い 'DUPLEX 星雲" は中間赤外でも厚く "core/elliptical" 型となるのである。 可視星雲はダストトラスの赤道面に対して垂直方向に伸びる。 |

可視・中間赤外の対応例 図5にその対応例を示す。 IRAS 07134+1005 (左上) リム増光による中間赤外二つ目玉が東西に並ぶ。一方、可視星雲は南北方向に 延びる。光学的に薄い。 IRAS 17436+5003 (右上) IRAS 07134+1005 と同様な形状を示す。光学的に薄く、可視で "SOLE"型、中間 赤外で "toloidal" である。 IRAS 17150-3224 (左下) 可視で "DUPLEX" 型であり、可視星雲は中間赤外像と同じ方向に伸びている。 明かなダスト帯が存在し、I バンドで星像を完全に隠している。 中間赤外像には未分解の小さな明るいコアがある。 IRAS 16342-3814 (右下) I バンド反射星雲に比べるとダスト放射による非常に小さい中間赤外未分解 コアがある。 |

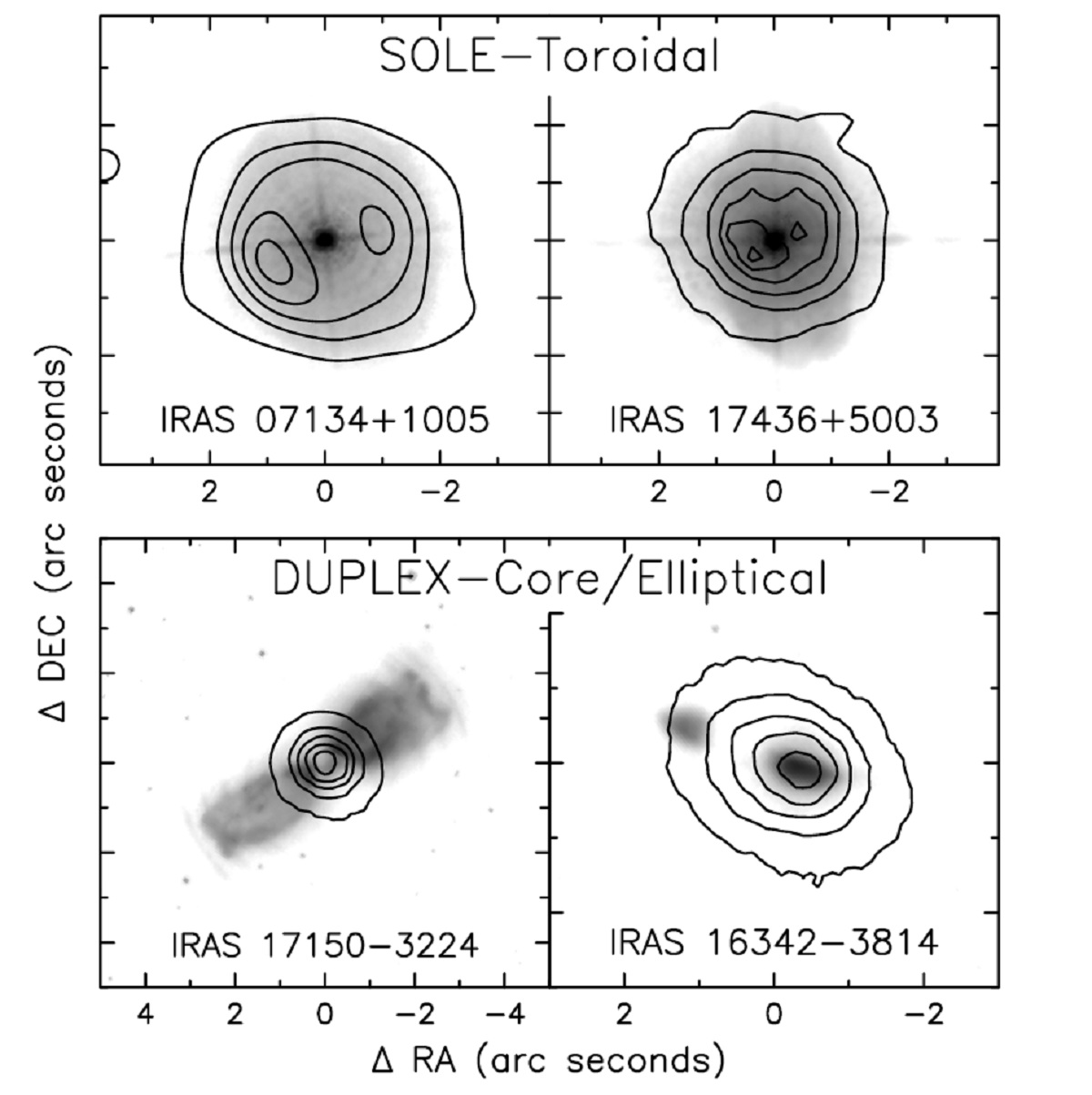

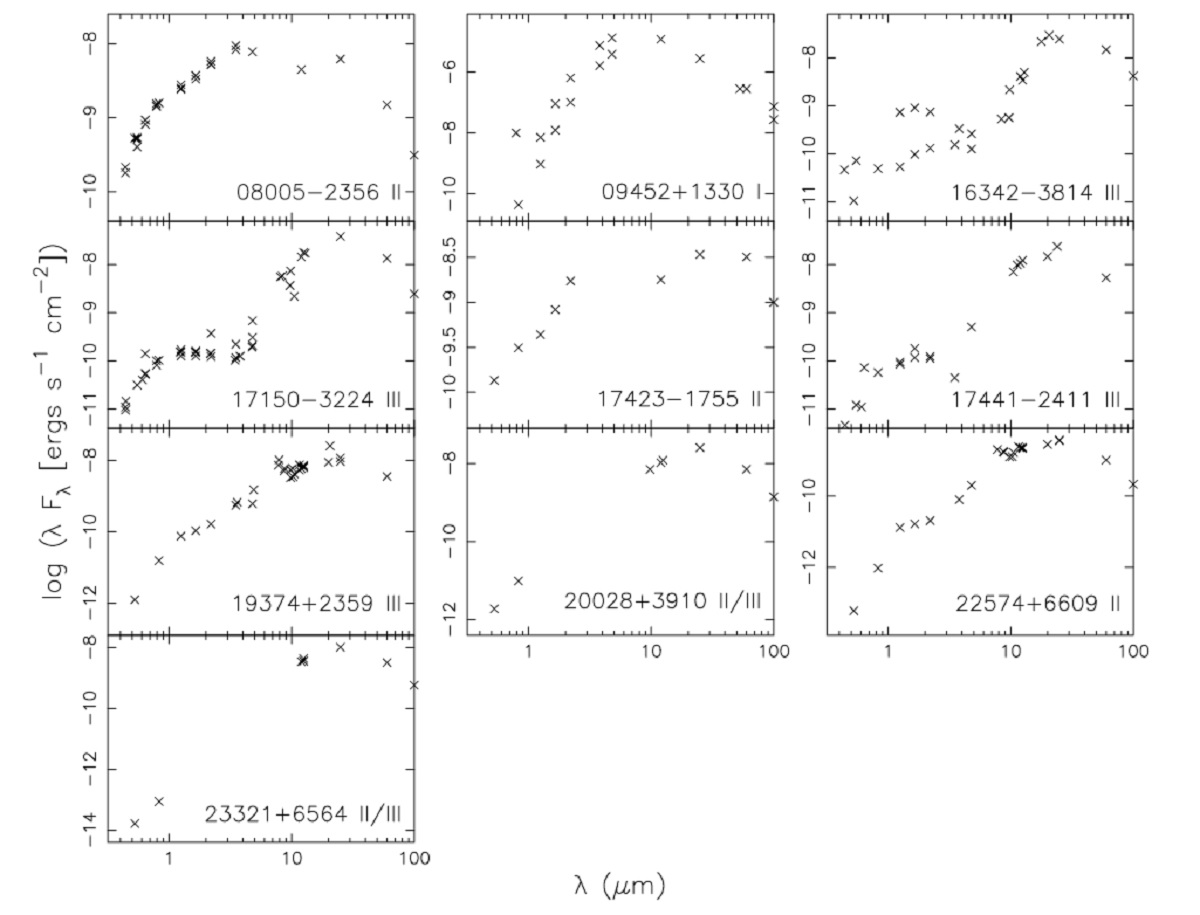

4.2.2.SEDs双極性 SEDPPNe SED の特徴の一つは双極性で、一つが星からの、もう一つがダストか らの放射に対応する。 van der Veen, Habing, Geballe (1989) (VHG と呼ぶ)は post-AGBs の SEDs を次の4つに分けた。 I.平坦型。4 - 25 μm で平坦。短波長側に急落。 II.25 μm 付近で極大となり、短波長側に緩やかに低下。 III.25 μm 付近で極大となり、短波長側に急落し、1 - 4 μm で平坦となり、 可視側に再び急落。 IV.二つのはっきり分かれたピークを持つ。 IVa 型は 25 μm と 1 - 2 μm に、 IVb 型は 25 μm と 1 μ< にピーク波長を有す。 サンプル星のSED分類 本論文と VHG とは共通な天体が5つしかない。それで、新しい測光観測デ ータを合わせて、図6、7、8に SEDs を表示した。各図には VHG 分類も 表示してある。SOLE,DUPLEX それぞれのグループ内では SEDs は似通っている。 しかし二つのグループ間の SED の差は大きい、Stellar グループは両者の混合 である。 "SOLE" 群の SEDs SOLE 天体は全て双峰型のクラス IV SED を持つ。星雲内に見える中心星は 単波長ピークとして現れ、星周ダストからの熱輻射が長波長ピークを形成する。 IVbクラスはより実半径で広がった星雲に付随し、 赤化がより小さい。興味深いことにクラス VIb 天体、 IRAS 07134+1005 IRAS 17436+5003 IRAS 19114+0002 の中間赤外画像は分解される。 (何を言っているのか? ) この一致は、より広がり、光学的に薄いダスト シェルという考えと合致する。 |

IRAS 21282+5050 は非常に若い PN で、形状から我々は SOLE 型に分類したが

その SED クラスは III である。これは中心星が高温でその輻射がより強い

減光を受けるためであろう。

DUPLEX 群の SEDs DUPLEX 群の SEDs は全て クラス II かクラス III である。SED は明るい FIR ピークが特徴で、中心星またはそれに付随する反射星雲による可視、近 赤外超過を持つ。クラス II と III の違いは、クラス II にはかなり強い 近赤外超過があることである。それは現在進行中のマスロス、または非常に 小さく集中した星周ダスト雲によるとされる。面白いことに、 DUPLEX 内での II と III のこのクラス分別は中心星の見え方と関連する。つまり、中心星が 部分的に見える時にはクラス II であり、完全に隠されている時はクラス III なのである。 (II と III は減光強度の差? ) IRAS 09452+1330 IRAS 09452+1330 はクラス I であるが、Teff = 2000 K と低いために、 ≤ 10 μm で平坦な SED を示す。これはこの星が AGB (C star)である ことと良く合う。短波長側の勾配が急なため B 測光はできない。 IRAS 08005-2356 可視、近赤外フラックスが大きいため、クラス II となった。 SED の区分の説明 "SOLE" 星雲は星周ダストが光学的に薄いので、中心星が可視光で見える。 その結果、 SED は双峰性を持つ。"DUPLEX" の星周ダストは光学的に厚い。 中心星からの光はほぼ全て吸収される。ほんのわずかな光がダストシェルに 開いた穴を伝わって逃げ出す。その結果、SED は明るい FIR 成分に逃げ出 した星の光による平らな可視・近赤外部がくっつく形になる。この枠組み では DUPLEX 天体の傾き角(inclination)は SED の形の変化として現れる。 (DUPLEX の可視・近赤外は散乱光で 減光を受けた星の光ではない? ) |

|

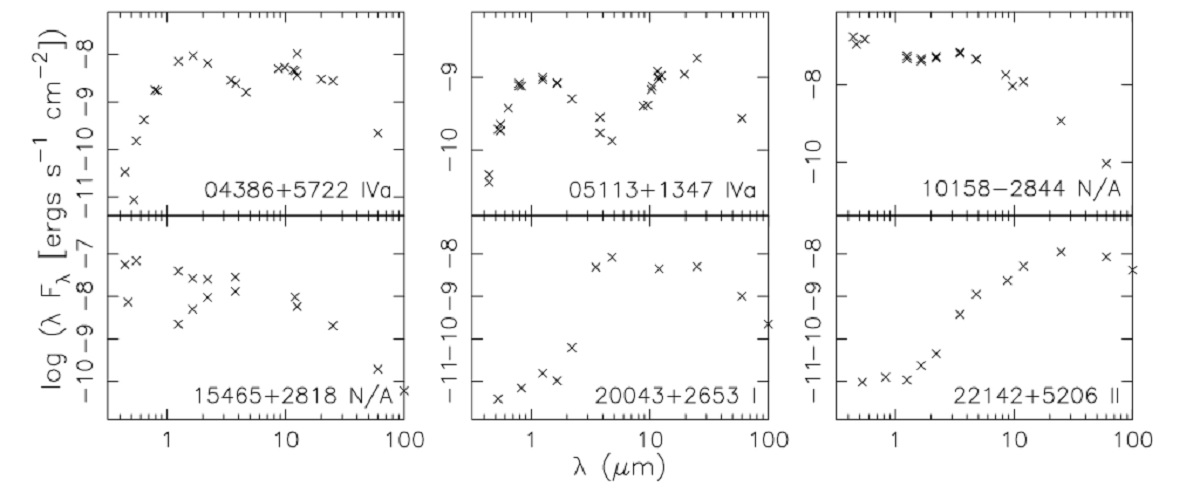

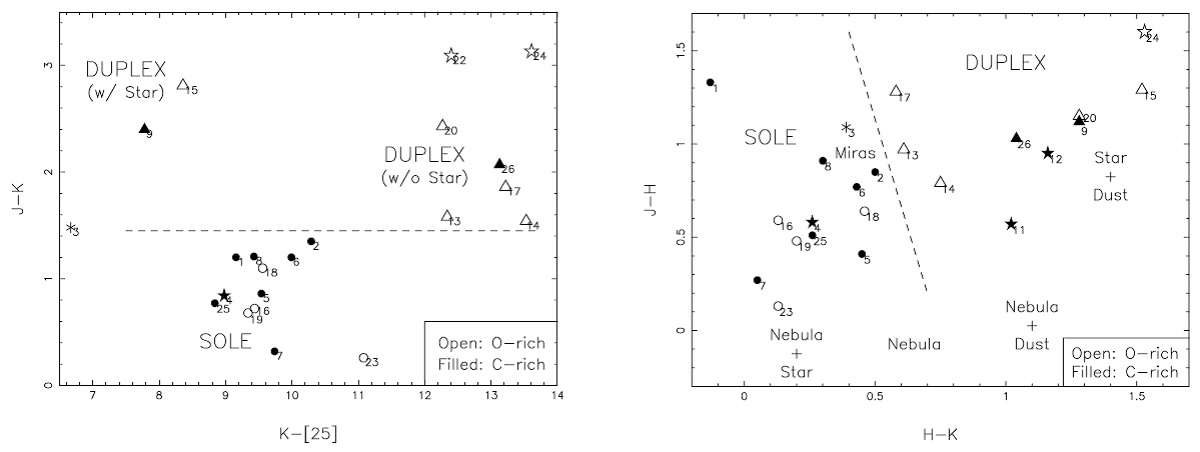

図9.丸= "SOLE", 三角="DUPLEX", 星= "stellar". アステリスクはC- かO- か不明の IRAS 04386+5722. 数字=表4の番号。図から外れるのは、 IRAS 10158-2844 (3.84, 1.59) "stellar", IRAS 15465+2818 (3.12, 2.11) "stellar", IRAS 09452+1330 (10.21, 6.54) "DUPLEX". この図は、 (J-K)=星のカラー、K-[25]=星とダストのフラックス比を示す。 図上の点は三つに分かれる。”SOLE"、星が隠れた "DUPLEX w/o star", 星が見える"DUPLEX w/ star" である。破線= "SOLE" と "DUPLEX" 境界。 (3グループの進化位置は? ) 図9二色図の縦軸と横軸 図9で [25] = -2.5 log(F25/6.73) である。K-[25] は星ピークとダスト ピークの高度比を表すと見做せる。一方、 (J-K) は星成分の形を表現している。 このため、(J-K) - (K-[25]) 二色図は分離ダストシェルの特性を示し、SED 二分化を一枚の図に示すことになっている。形態差が図上の点の分離として はっきり示されている。 (K-[25])カラー (J-K) - (K-[25]) 二色図上で、(J-K) カラーは SOLE 天体で青く(< 1.45), DUPLEX 天体で赤い。この青さは光学的に薄い星周ダストシェルの存在 と合う。中心星が見えるかどうかで、DUPLEX 天体の (K-[25])カラーは二分さ れる。中心星が見えないDUPLEX 天体 (DUPLEX w/o star) の (K-[25])カラーは SOLE 天体より赤く、部分的に見える DEPLEX w/ star 天体、例えば IRAS 08005-2356, IRAS 17423-1755, は SOLE 天体より青い。DUPLEX 天体のカラー が分裂することに伴い、SED クラスも II と III に分かれる。 |

図10.NIR 二色図。 丸= "SOLE", 三角="DUPLEX", 星= "stellar". アステリスクはC- かO- か不明の IRAS 04386+5722. 数字=表4の番号。 図から外れるのは IRAS 09452+1330 (3.03, 3.51) C-rich AGB. と IRAS 20043+2653 (2.79, 0.30) O-rich AGB. "Nebula + Star", 等は Whitelock 1985 の PN 区分。破線= ”SOLE" と "DUPLEX" 境界。 (Whitelock 1985 の PN 分類 ? ) クラス II と III クラス II DUPLEX 天体は近赤外超過が大変強い。このため K-[25] が DUPLEX III はおろか、SOLE 天体よりも青くなるのである。このように、 図9はSOLE と DUPLEX の違いを示すだけでなく、DUPLEX 天体内での中心星の 見え方の差までも分けている。 図10=近赤外二色図: PNe と並行な分布 Whitelock 1985 は 80 PNe のNIR測光を実施し、中心星が見えるか、ダスト で隠されているかの違いと、 JHK 二色図上での位置に基づき、 PNe を数種に 分類した。図10には post-AGBs のHJK 二色図を示す。post-AGBs と PNe の 分布には並行関係が見られる。"SOLE" post-AGB 星雲は "nebula+star" PNe に 対応する。"DUPLEX" 星雲は中心星がダストに隠された "nebula+dust" に対応 する。Whitelock 1985 のミラ領域の上を "SOLE" と "DUPLEX" を区切る境界線 が走っている。SOLE 天体は境界線の青い側に、DUPLEX 天体は赤い側に位置す る。DUPLEX 天体が SOLE 天体より赤いということは、DUPLEX 天体が SOLE 天体より大量のダストを伴っていることを意味し、 post-AGBs の形態分化が 光学的深さの差に依り導かれるという我々の考えと一致する。 |

|

傾斜角だけで説明できるか? 傾斜角=視線と対称軸の角度、は天体の見え方を変える。では、傾斜角のみ で SOLE から DUPLEX に至る形態の違いを説明できるだろうか?例えば、 SOLE 星雲は DUPLEX 星雲を極方向から覗いただけの天体と言えるだろうか? 以下の議論ではそうではなことを実証する。 傾斜角の変化による見え方の変化 まず、全てのダストシェルが同じ DUPLEX 構造を持つ=全てのダストシェルは 光学的に厚い同じ形の円環である、と仮定しよう。天体が横向きの場合、星から の光の大部分は円環で阻止され、我々が観測するのは双極型の反射星雲とダスト の暗黒帯である。その良い例は IRAS 17150-3224, IRAS 17441-2411 である。 傾斜角が中間の場合、大き目の傾斜角ではダスト帯が見え、そこに不均等な双極 星雲がついて見える。傾斜角が小さ目だとダスト帯は見えなくなり、中心星が 星雲中心から少しずれた位置に見える。この不均等は、我々から遠い側の星雲が 光学的に厚いダスト円盤により隠されるからである。そのような画像は、IRAS 08005-2356, IRAS 17423-1755 に見ることが出来る。Su et al 1998 では IRAS 17441-2411 を4つの傾斜角で見たシミュレイションを行い、その様な 不均等が現れることを実証した。 正対配置? SOLE 星雲では 11/21 天体で対称性の良い希薄な星雲の中央に中心星が 見える。そのようなことが生じるのは円盤が極度に正対している場合に限られ る。しかし、11/21 がそのような角度を取る説明が要る。 |

例えば IRAS 07134+1005 例えば IRAS 07134+1005 は可視で見ると、ほぼ円形の反射星雲の中心に 星が位置するので、ほとんど完全な正対例と見做せそうである。しかしながら、 中間赤外像は二つ目玉であり、ダスト円環のリム増光効果を示している。 実際 Meixner et al. 1997 はこの天体を傾斜角 45° でモデル化した。 もし IRAS 07134+1005 が本当に傾斜角 45° の DUPLEX 天体であるなら、 この天体は可視で不均等星雲を持ち、星雲中心からずれた位置に星が見える か、または双極星雲で片方が部分的に隠されている形態を見せるはずである。 しかし、実際にはそうでない。従って、傾斜角効果ではこの天体を説明できない。 植田のモデル 最も合理的な解釈は、視線方向の光学的深さが小さ過ぎて、検出できるよう な差を産み出せない、というものである。実際、Meixner et al. 1997 のモデル では τ9.7 ≈ 0.03 である。 理解できない。 不思議なこと 二色図に関して不思議なことは、図10では天体がほぼ一列に並んでいるのに、 図9ではそうならないことである。もし傾斜角だけが見かけ形態の主因であるなら、 天体の順列では、減光を受けているが可視で確認できる DUPLEX 天体が SOLE と星ナシDUPLEX の中間に並ぶはずである。または、SOLE 群を二分することが ないのは円環が光学的に薄過ぎて、傾斜角が何であれ、星を隠すことがないため かもしれない。 |

|

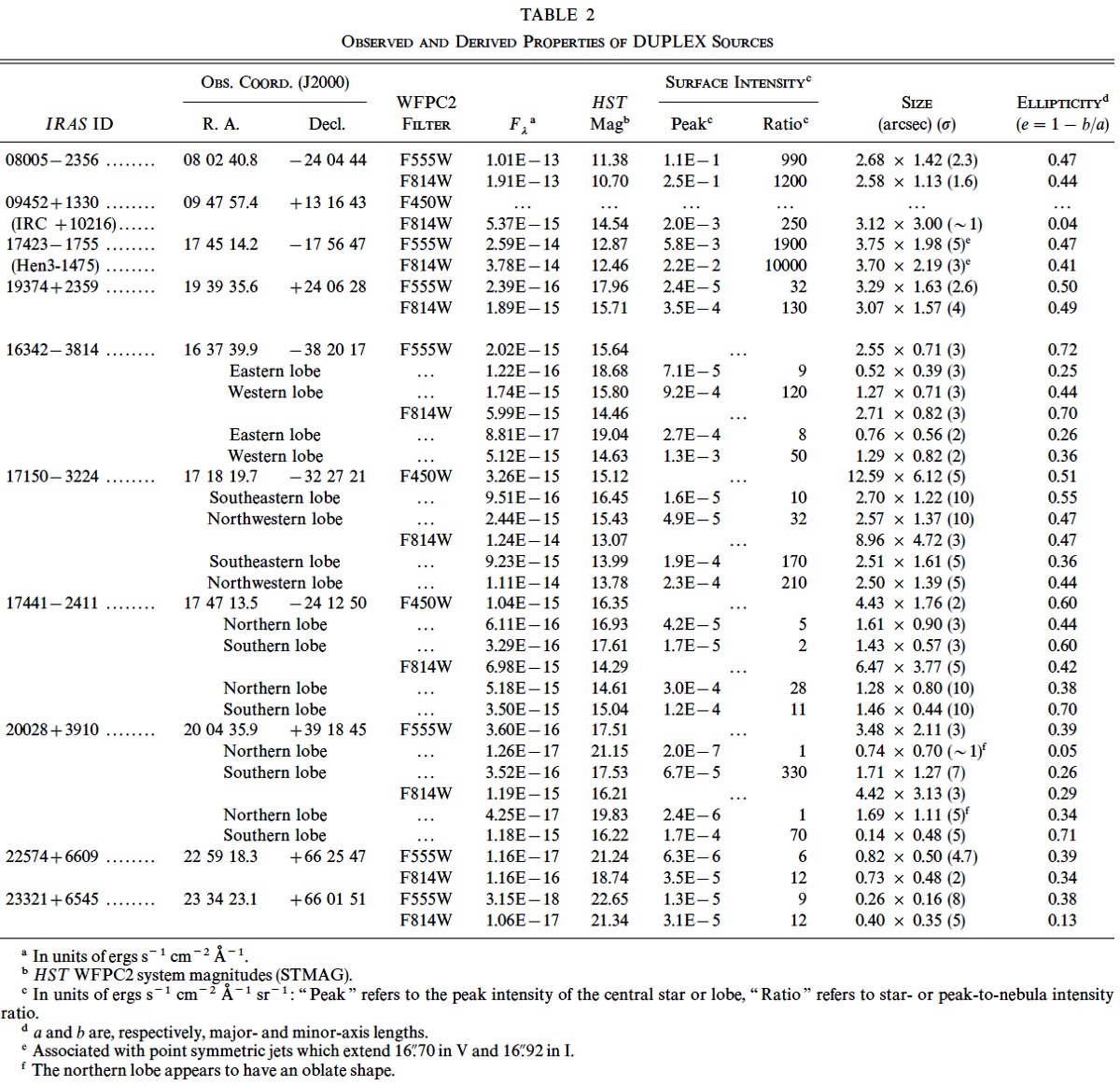

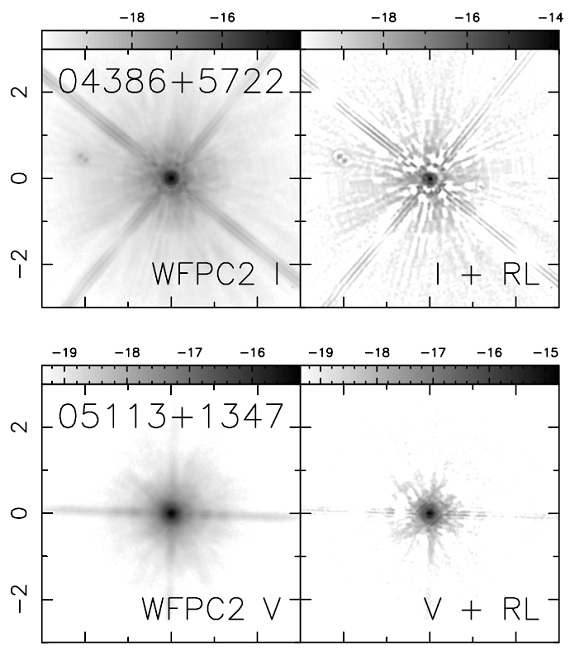

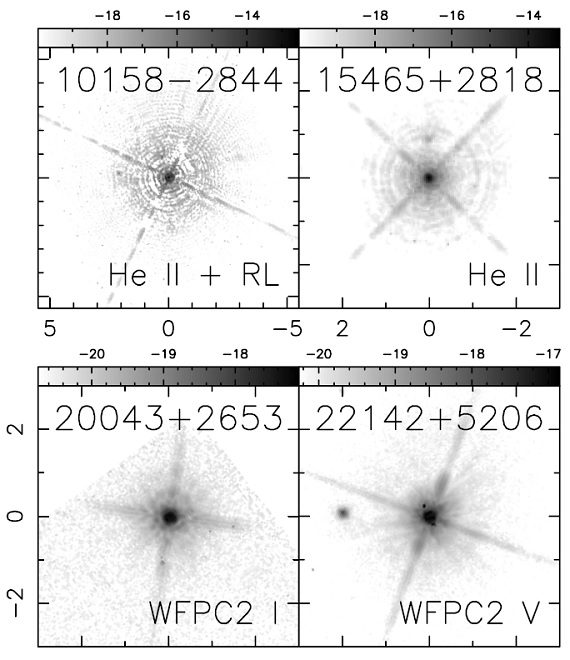

"stellar" 反射星雲が確認されないため "stellar" と分類された post=AGB 候補が6つ ある。しかし、回析像のきれいな除去は困難で、薄い星雲の場合は非検出の結果に 終わる可能性が高い。しかし、 SED からはダスト放射の存在が明らかである。 IRAS 10158-2844. IRAS 15465+2818 |

IRAS 05113+1347. IRAS04386*5722 IRAS 20043*2653 |

4.3.1.銀河面高度と前駆 AGB 星質量Corradi, Schwartz 1995 は双極型 PNe のスケール高 zh = 130 pc であり、楕円型 PNe の zh = 325 pc より小さいことを見出した。 そこから彼らは, 双極型 PNe の前駆星質量は 1.5 Mo 以上とした。 表から分かるが、我々の post-AGB 候補星でも DUPLEX 型は zh = 220 pc で、SOLE 型は 470 pc である。つまり、高質量前駆星は DUPLEX 型 PPNe から双極型 PNe へと進化し、低質量前駆星は SOLE 型 PPNe から楕円型 PNe へと進化するのではないか?4.3.2.星周化学PPN 形態と C-/O- リッチの関連は見つかっていない。 |

4.3.3.年齢光学的厚さは年齢に関連するかも知れない。ダストシェルは膨張するから、 DUPLEX PPNe は SOLE PPNe より若いのではないか?もしそうならDUPLEX 型の スペクトル型は SOLE 型より晩期型になるはずである。しかし、SOLE 型には 多くの G - M 型星が含まれる。また、DUPLEX 型は F 型星を含む。従って このシナリオで形態分化を説明することは難しい。4.4.PPN 形態学から PN 形態学へ |

| HST で 27 PPN 候補の撮像を行い、 21/27 天体で周辺星雲を検出した。 PPN 星周シェルは平均固有楕円率 0,44 を持ち、この軸対称性は超星風時代に 作られたのではないか?形態二分化が存在する。 11/21 は "SOLE" 型、 10/21 は "DUPLEX" 型である。 | この二分化は光学的厚みの差に依って生じた: SOLE 型は光学的に薄く、 DUPLEX 型は厚い。この仮説は、中間赤外像の 形態との相関、 NIR-IRAS, NIR 二色図から支持される。 傾斜角のみでは形態の分化を説明できない、星の C-/O- リッチかどうか と形態との間に相関はなかった。DUPLEX 天体は SOLE 天体より銀河面に 近く、おそらく高質量前駆星から誕生した。 |

|

(1)幾何学構造 post-AGB シェルは赤道面上のトーラス+球対称希薄ハローという複合構造を成す。 トーラスの光学的厚みとその傾斜角の二つのパラメターが見かけ形態を決定する。 (2)SOLE 型=光学的に薄い 中心星が可視で見える。トーラスは希薄で可視では検知できないが、中間赤外では ダスト熱放射として二つ目玉が見える。前駆星は低質量。 可視でも S/N を上げれば検知可能か?。 中間赤外ではハローとトーラスが見えるのなら、輝度比を密度比に直せる。 |

(3)DUPLEX 型 星が見えないサブタイプと検知できるサブタイプに分かれる。前駆星は高質量。 (4)説明は完全か? 上の説明でカバーできない例はあるのか? (5)超星風 トーラスの成因は超星風が赤道方向で高密度であるために出来たと考える。 具体的な機構については触れない。 一番不思議なのは、SOLE タイプで見える 二つ目玉が DUPLEX タイプで見えない事。DUPLEX のトーラスが分解できないほど 小さい?それならトーラスの大きさと SOLE-DUPLEX 二分の関連は? |