5.1.厚い円盤の質量

質量配分の見直し

Bernkopf01, Fuhrmann11, 12 は銀河系進化上での厚い円盤の役割が大きい

と述べた。最近では中心楕円体成分の質量比は大きくとも 10 % Shen10,

Kunder12, Do Matteo13 と言われ、厚い円盤成分はほぼ間違いなく古い銀河系

種族の中では支配的な位置を占めている。

スケール長

厚い円盤のスケール長の測定 Bovy12, Bensby11 は依然考えられていたより

ずっと短く、 2.0 kpc を示す。一方、薄い円盤の方は 3.6 kpc である。

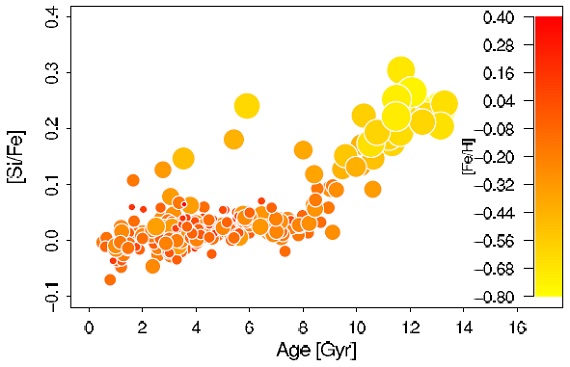

厚い円盤成分と薄い円盤成分の境界を [α/Fe = 0.25 に置き、

SEGUE サーベイ Bovy12 を使うと、薄い円盤の太陽付近での表面密度は

21 Mo pc-2 となる。厚い円盤の値は 8 Mo pc-2 で

ある。スケール長の効果を入れると、 Rgc < 10 kpc で厚い円盤の比率は

47 % となる。この値は我々の SFH からの結果と合う。

APOGEE

他の言い方では、銀河系のメタル量増加を担う種族は大質量で、内部銀河系

に集中している。これはまた、APOGEE Anders 図14 での R = [4, 7] kpc の星

の [Fe/H] 分布は -0.2 dex が中間値になるという結果からも支持される。

面白いことに彼らのデータが示す {&alpha:/Fe] - [Fe/H] 関係は、[Fe/H] =

-0.2 dex 以下では大部分の星は高アルファで厚い円盤星を示唆している。

| |

5.2.G-型矮星問題

問題の消失

現在の銀河系化学進化モデルは長期の降着と見かけ上の中間メタル量星の不

足(G-型矮星問題 van den Bergh 1962)の仮定の上に立っている。しかし、

厚い円盤は総恒星質量のみならずメタル量増加にも貢献している。

しかし、 G-型矮星問題は以下の理由で消える。

1. 太陽近傍のメタル量分布はホントにローカルで、円盤全体の化学進化を

記述するには不適当である。

2.中間メタル量星は実は厚い円盤の中に多数含まれている。

厚い円盤からのガス

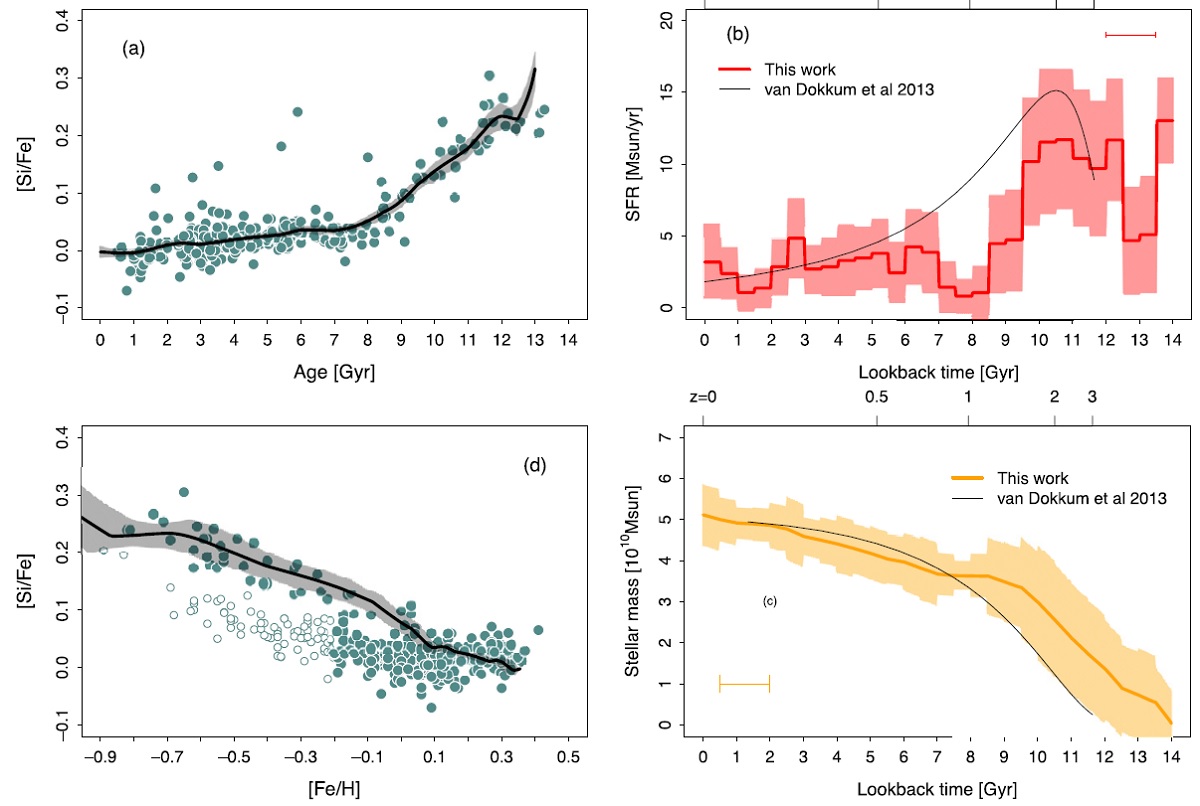

厚い円盤は、内側円盤 R<10kpc に最近 8 Gyr の長期間降着ガスを供給

する必要性を軽減する。この期間、天の川は厚い円盤形成で使い残ったガスと

円盤星からの還流ガスとで星形成を支えることが出来たのである。これは

ゆっくりした長期間の降着を仮定する現在の進化モデル Naab06, Schonrich09,

Micali13, Fraternali13 と相容れない。

外側降着

以上の結果は内側円盤のモデルであり、外側円盤には適用できない。

Haywood et al. (2013)

は、厚い円盤からの放出流が純粋の始原ガスと混ざり外側円盤の進化を

内側と異なるものにしたと主張する。この描像では、第1次 (z>2) の降着

は内側円盤の建設に使われ、その後も外側円盤ではかなりの降着が続いた

とする。

|