| LMC の形態の特徴は中心から外れたバーと一本腕の渦状腕であり、それが マゼラン型渦状銀河 (Sm) を規定している。この形状は潮汐相互作用で起きた と考えられ、多分ガス降着で維持されている。しかし、この構造が永続するか どうか不明である。 | ここでは SMASH により、LMC 渦状腕が 2 Gyr の昔から長期にわたり存続して きた証拠を見出した。2 Gyr 昔の近接遭遇がマゼランブリッジ、先行腕と共に、 渦状腕を生み出した。これは LMC-SMC 衝突に重要な制限を掛ける。 |

|

Sm = マゼラン型渦状銀河 マゼラン型渦状銀河は中心からずれたバー (SBm) と一本腕で特徴付けられる。 Yozin, Bekki 2014 は短い潮汐作用が晩期型棒渦巻き銀河を SNm 銀河に変える ことを理論的に示した。またシミュレイションでは合体の際に一本腕が現れる ことが知られている。N-体シミュレイションから Pardy et al. 2016 は 矮小銀河ー矮小銀河の近接遭遇が主に SBm 銀河の円盤に作用してバーの中心と 銀河の力学中心との間にズレを生じさせることを見出した。 |

マゼラン雲の場合 マゼラン雲の場合、 Besla et al 2012 は LMC-SMC-MW 系のシミュレイショ ンから、マゼランブリッジ、ストリーム、先行腕、ずれたバー、一本腕の 構造を再現した。彼らは構造は殆ど LMC-SMC 作用で起こされ、 MW の効果は 低いと述べている。 円盤外側の年代 したがって、構造成分の年代を正確に決定することは、シミュレイション モデルに重要な制約を課すことになる。ここでは SMASH データに SMD フィッティングを行い、LMC 円盤外辺部の SFH を調べる。特にその腕は 注意して調べる。その結果、これが安定した形態学的特徴であることが 判明した。 |

|

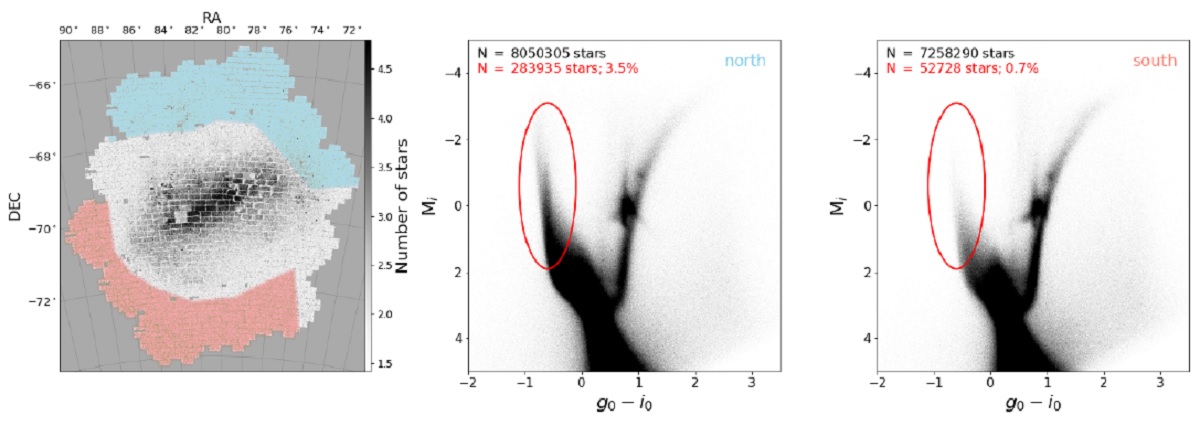

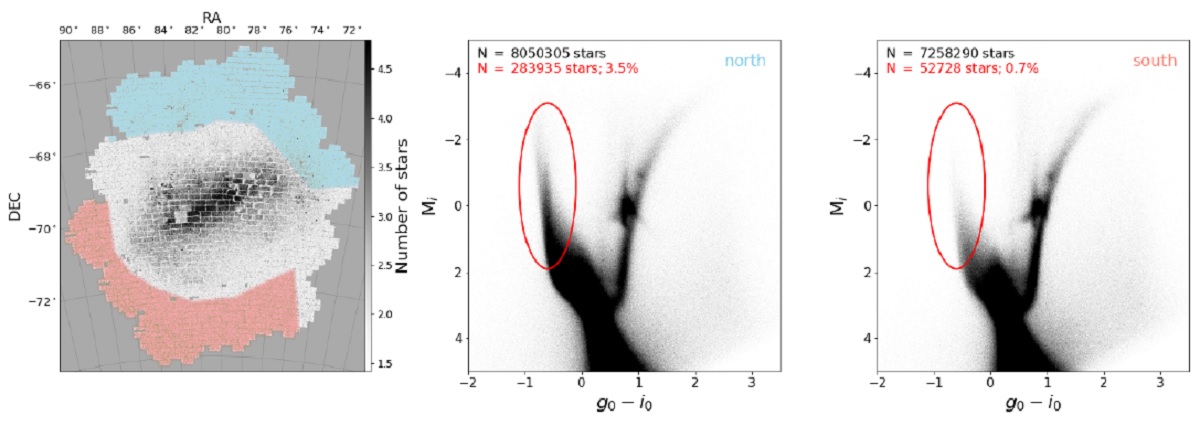

南北非対称性 LMC の NW 側は Hα 放射、セファイド、若い大質量星で特徴付けら れる。それらは南側にはそのような若い天体が決定的に少ない。この南北 非対称性は、高輝度な内側の範囲を越えて、外側にまで広がる。 図1=CMDs の比較 図1の右、中側の CMDs には渦状腕のある北側=青と南側=赤を比較した。 北側 CMD には若い主系列が明らかであるが、南側にはそれが欠けている。 SFHs の比較 図2では双方の SFHs を較べた。2.3 Gyr 昔までの SFHs の類似は驚くほど で、古い種族の混合が効果的に進行したか、 (微分回転の定量評価がない。 ) あるいは LMC 全体が均一な SFH を経験したかのいずれかである。どちらにも、11.5 Gyr より高齢の古い 星種族を抱えていて、古い初期星活動を示す。その後、3 Gyr 昔までは 見視できない程度の星形成が続き、5, 8 Gyr 昔に弱いピークがどちらの領域 にも見られる。その後、 3 Gyr 昔に強い活動ピークを迎えた。 最近 2.3 Gyr の間、円盤北側は活発に星形成を続けたが、南側では次第に 不活発になり現在に至っている。北側腕領域には 2, 1, 0.5, 0.1 Gyr に 星形成の二次ピークが現れている。これらは Harris, Zaritsky 2009 にも 現れている。ただ、彼らは 1 Gyr バーストは検出していない。しかし、 それは Meschin et al 2014 も Monteagudo et al 2018 も見出している。 3 Gyr 昔の再発火 この再発火はバーでも内側円盤 Monteagudo et al. 2018 でも見られる。 |

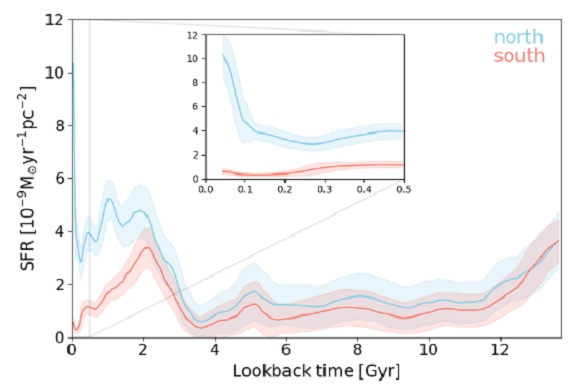

図2.青=NW 領域の SFH. 赤=SE領域の SFH. 小枠は最近の SFH の拡大。 腕分布 古い種族星の分布には明確な構造が見られず、一様な RR Lyr 分布に代表 されるように、一様性が特徴である。しかし、その傾向は過去 2 Gyr では 崩れている。図3には恒星質量比率のマップを年代ごとに示す。 1.9 - 2.3 Gyr の星には分布構造が見られないが、 1.55 Gyr より若い星に なると、LMC 全体の腕構造がはっきりしてくる。南東の活発な班点は腕の 最後尾にあたる。この構造は安定であるだけでなく、過去 2 Gyr にわたり 明らかに見えている。 (パターンが安定しているという意味か?いや、星は動いていくからなあ。 ) 0.6 - 0.9 Gyr の星は北端に集中するが、0.2 - 0.6 Gyr 星は腕全体に沿って 分布する。 |

|

腕の原因から外れ 腕に低メタル星が超過して存在する証拠はないので、低メタルガスの降着は 排除される。また MW への接近は今回が最初であるらしいので、 過去の MW との遭遇という説も消える。 構造の原因 先行腕とストリームは 1.5 - 2 Gyr 昔の近接遭遇の際に形成された という考えが強い。その時期は SFH に現れるピーク位置に一致する。 近接遭遇によるガスの片寄りなどの効果は数 Gyr 持続する。 Levine, Sparke 1998, Pardy et al 2016. 現在 LMC に見られる片寄った 構造は 2 Gyr 昔の遭遇の名残りである可能性は強い。 |

安定な腕構造 ここでは、SMASH CMDs へのフィッティングから LMC 両面での SFHs を求め た。我々は渦状腕に明らかに若い種族が属することを見出した。この腕構造 は微分回転のような力学的議論を生き延びて過去 2 Gyr の間存在していた。 (議論のどこが間違いだったのか? ) LMC-SMC 相互作用が過去 3 Gyr の安定な構造を支えてきたのではないか? 今回の結果は将来マゼラン系をモデル化する際に重要な制約を与える。 |