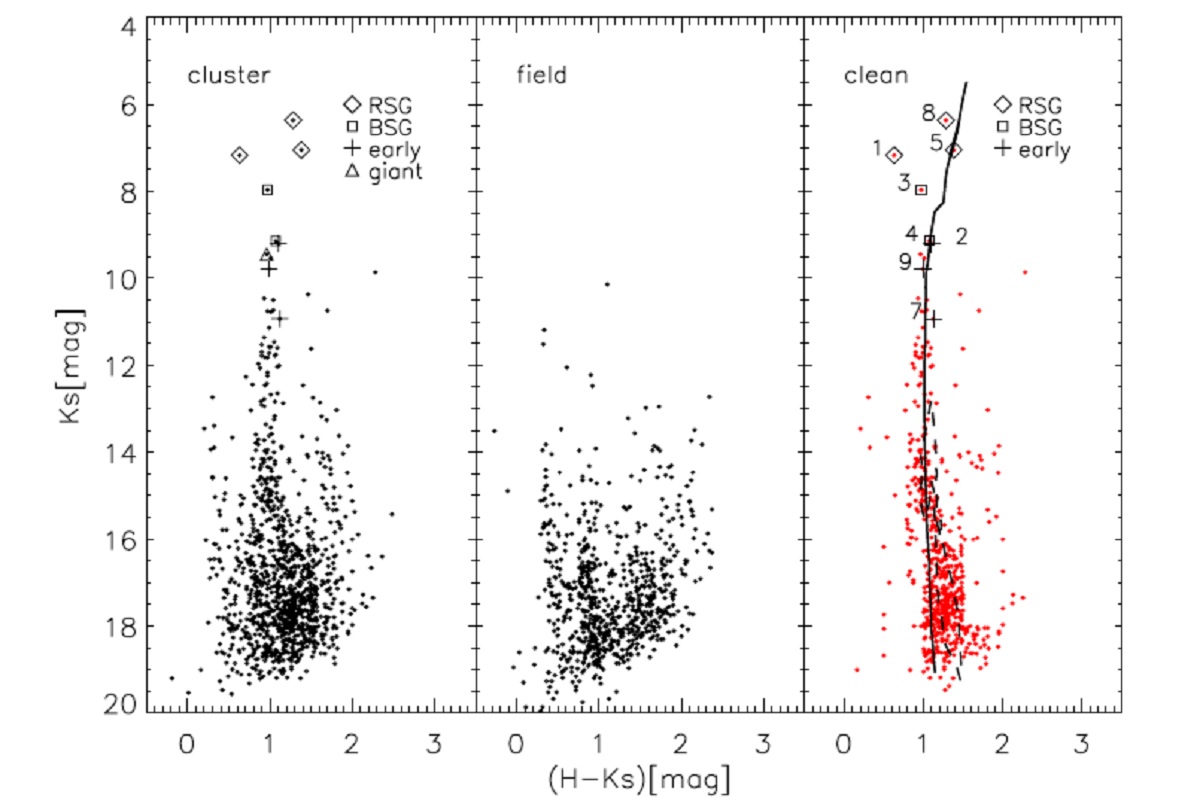

2.1.NICMOS/HST 観測

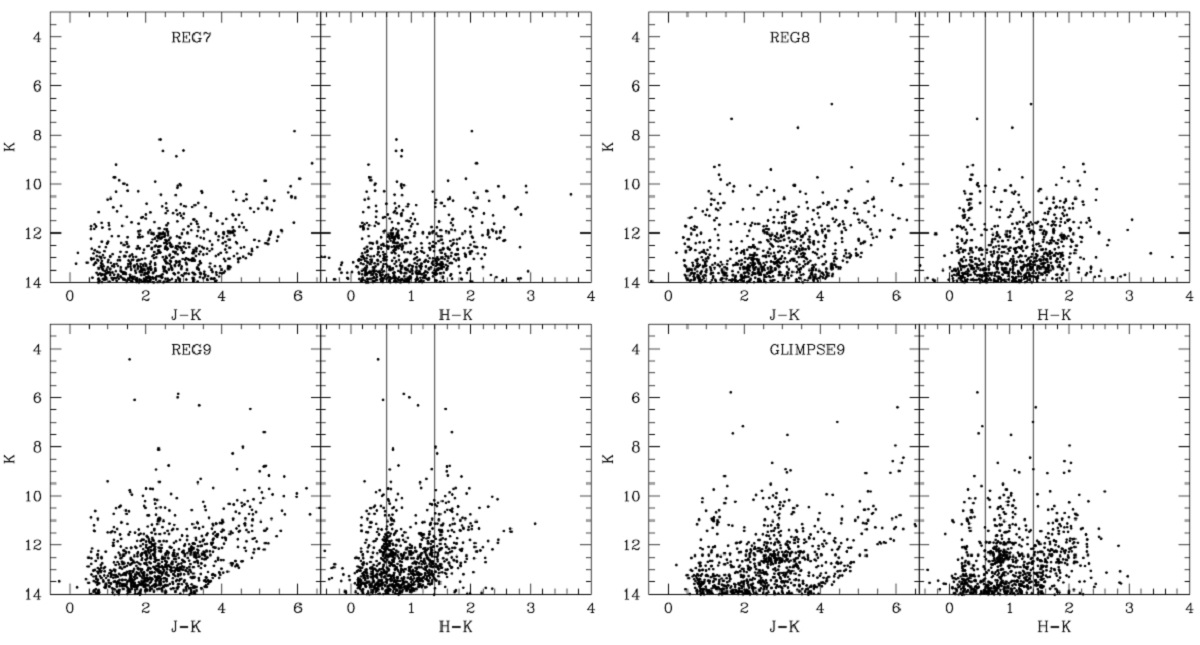

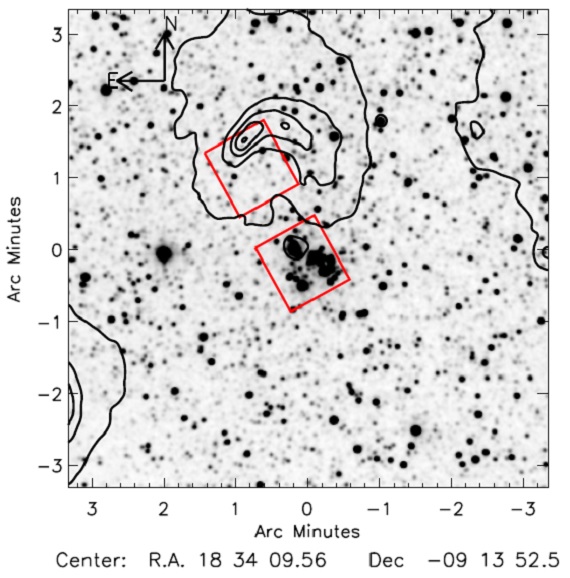

図1.2MASS Ks 画像。等高線= 24μm MIPSGAL 。箱=NIC3 観測領域。 観測領域

観測は NICMOS 3 で、星団と制御領域の2か所に対して行われた。NIC3 の 視野は 51.5"x51.3" である。使用フィルターは F160W, F222M の広帯域フィ ルターと F187N と F190N の狭帯フィルターである。

2.2.NICMOS/HST データ整約

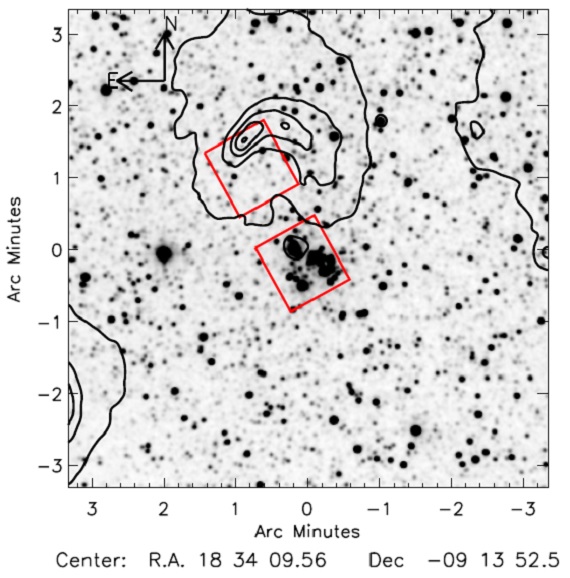

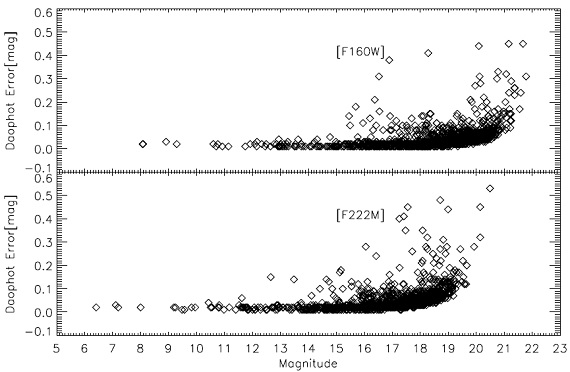

図3.星団領域の等級エラー。上: F160W, 下:F222M.

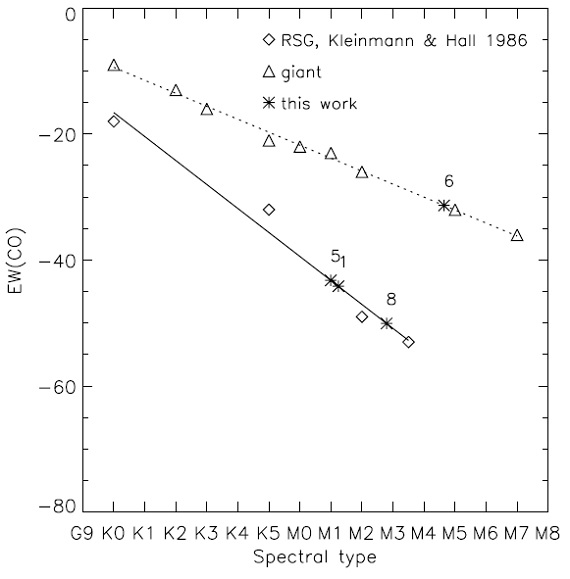

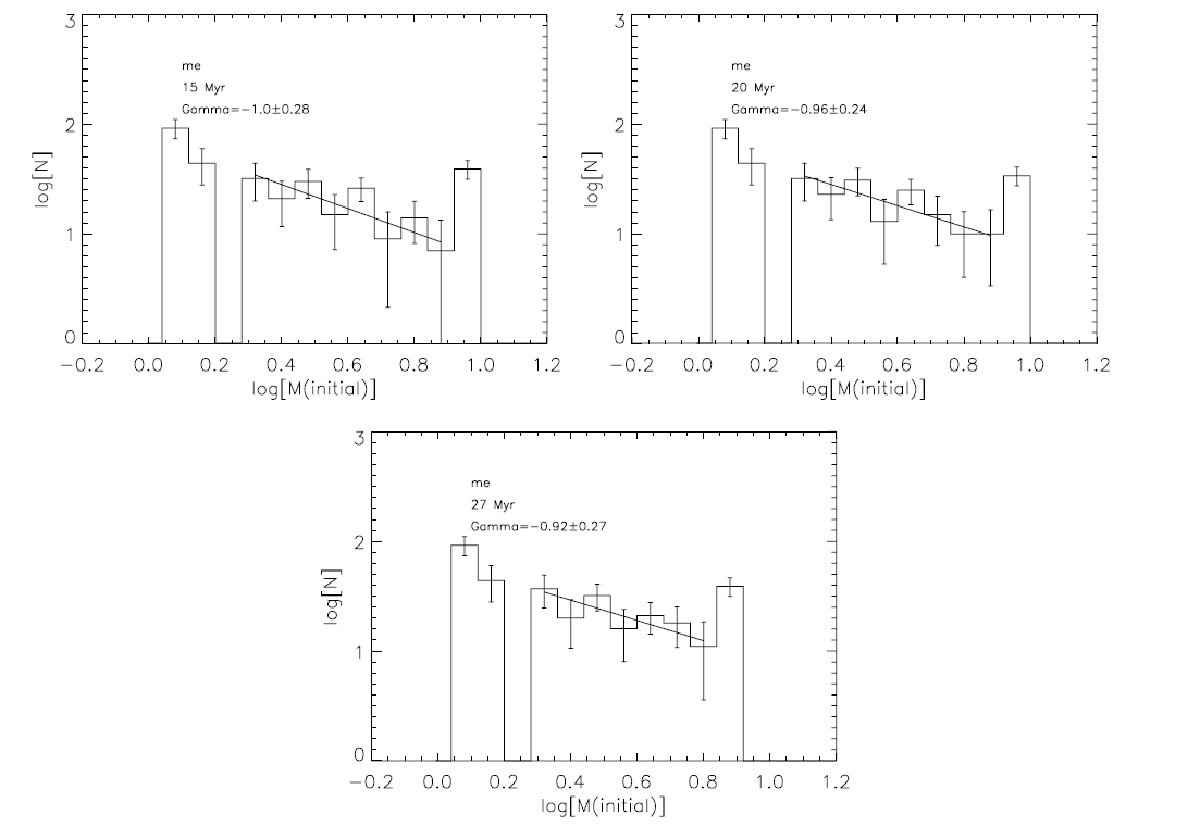

| GLIMPSE9 の HST/NIRCam と 多体分光測光を行った。CMD には H-Ks = 1 の星団系列が見えた。これは星間減光 AKs = 1.6 に相当する。 3つの最も明るい星は深い CO 吸収を示した。M1 - M2 赤色超巨星の特徴で ある。二つの O9 - B2 超巨星が確認された。それから求まる分光距離は 4.2 kpc である。 | 同一年齢を仮定すると、 t = 15 - 27 Myr、 1 Mo までの星団質量 1600 Mo となる。GLIMPSE9 の周りにいくつかの HIIRs と SNRs が存在する。 それらと GLIMPSE9 は全て一つの GMC に属していたのであろう。 |

|

星団候補 過去10年間の赤外、電波観測から数百の新しい HIIRs や 50 以上の SNR 候補、1500 の赤外星団候補が見つかっている。しかし、星団候補の中で 分光観測による確認が行われたものは数個しかない。 星団年齢と空間分布 星団は大きな複合体として形成されるようだが、分子雲複合体内での星団の 時間、空間分布は分子雲ごとに変わる。 Homeier, Alves (2005), Kumar et al. (2004), Clark et al. (2009) は星形成のきっかけは外部要因と内部要因の二つが関係することを示唆した。 HIIRs と若い星団 新しい HIIRs と若い星団の位置を決めることで、われわれは銀河系の大規模 構造に関する情報を得ることが可能となる。これまでのところ、我々が位置の 同定を行った星団は銀河系のこちら側が多く、僅かに、W49 Homeier, Alves (2005), の例があるくらいである。 |

若い星団による銀河構造の研究 銀河系構造にはいくつもの問題があり、 渦状腕の正確な数 中心3kpcでの星形成の欠如 中心バーを囲む大質量星形成リングの存在 などはその例である。赤外観測で選ばれた星団はサンプルが銀河面全体に及ぶ 点で銀河円盤の大構造を研究するのに優れている。 Messineo et al. (2009), Davies et al. (2007), Figer et al. (2006), Clark et al. (2009) GLIMPSE9 星団 Mercer et al. (2005) は GLIMPSE サーベイ画像から発見した星団のリストを載せた。その No9 星団 (l, b) = (22.752, -0.399) は GMC と重なっており、前述の問題を研究するのに適している。その GMC には HIIRs, SNRs, 星団が同居しているのである。 これまで SNR を伴う 星団は他に一つ (Messineo et al 2008) あるのみである。この分子雲は 太陽距離 4.9 kpc (Albert et al 2006, Leahy et al 2008) (と言うが、違う場所のセイファート 銀河やパルサーの話で、星団距離の話は書いていないような? ) l = 23 付近にある。 |

2.1.NICMOS/HST 観測 図1.2MASS Ks 画像。等高線= 24μm MIPSGAL 。箱=NIC3 観測領域。 観測領域 観測は NICMOS 3 で、星団と制御領域の2か所に対して行われた。NIC3 の 視野は 51.5"x51.3" である。使用フィルターは F160W, F222M の広帯域フィ ルターと F187N と F190N の狭帯フィルターである。 |

2.2.NICMOS/HST データ整約 図3.星団領域の等級エラー。上: F160W, 下:F222M. |

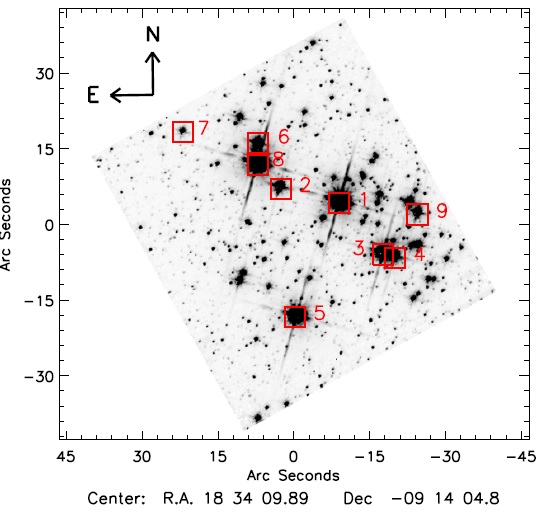

図2a.星団の F160W モザイク画像。赤四角=分光観測星。 |

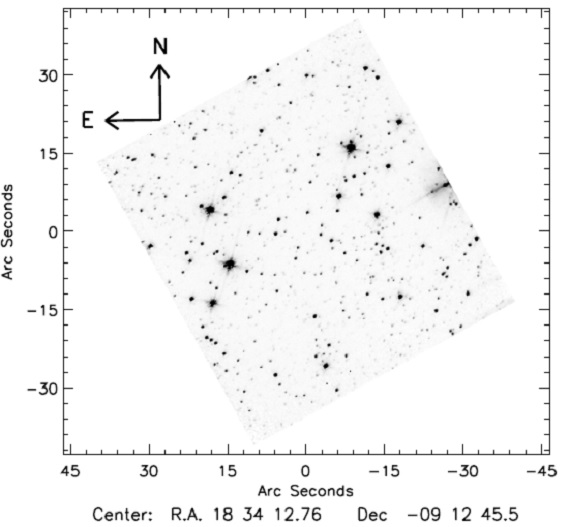

図2b.制御領域の F160W モザイク画像。 |

|

分解能 KPNO 4m 鏡の IRMOS(R=1000) と KeckII の NIRSPEC (R=1700) 観測を行っ た。 |

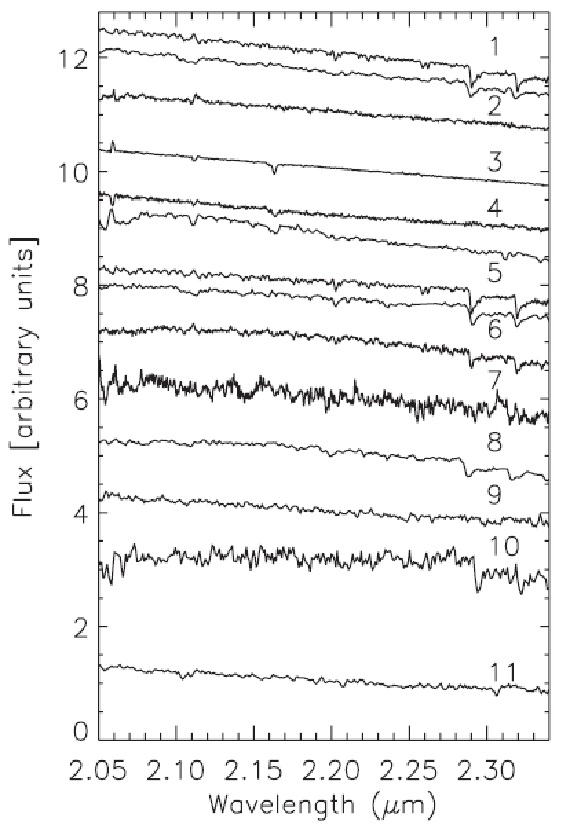

図4.NIRSPEC と IRMOS による K-バンドスペクトル。 AKs = 1.5 の赤化補正を行った。減光則は Messineo et al 2005 使用。No.1、4、5は 二つの観測データ両方を示す。 |

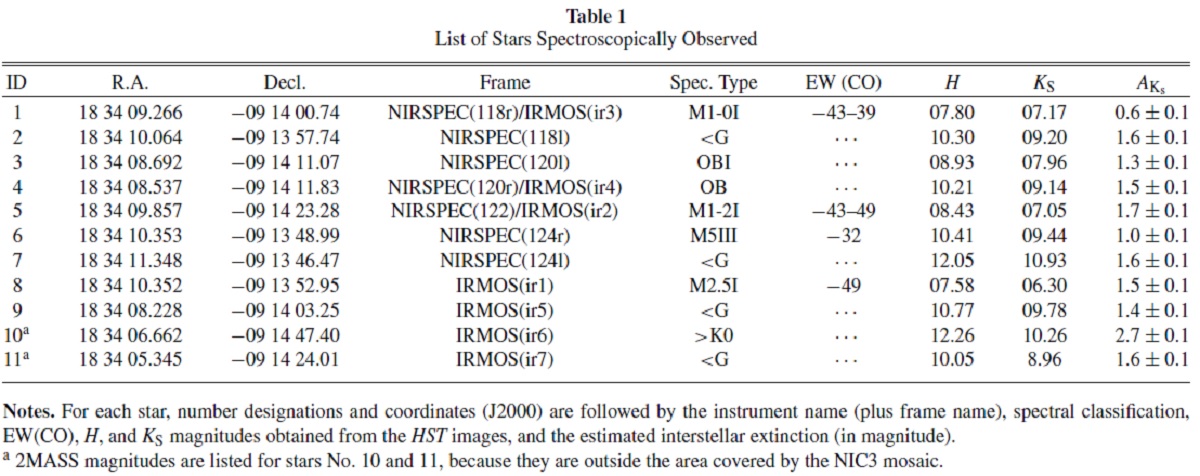

3.1.スペクトル型スペクトルの特徴スペクトル分類はスペクトルアトラスを用いて行った。それらは、 Hanson et al 1996, 2005, Ivanov et al 2004, Alvarez et al 2000, Blum et al. 1996, Kleinmann, Hall (1986), Wallace, Hubkle 1996 である。K-バンド測光から晩期型と早期型の星を同時に 分類することができる。晩期型星は 2.29 μm CO バンドヘッドと MgI, CaI, NaI の吸収線を示す。早期型星は H, He ラインが特徴である。他に、 CIV 三重線 2.069, 2.078, 2.083 μm, と NIII, CIII, He I による 幅広の放射が 2.116 μm に現れる。 分類 No.1, 5, 6, 8 星には CO バンドがある。No.1, 5, 8 は RSG のようだ。 スペクトル型は M0 - M2 である。No.6 星は EW(CO) が小さく、光度が低いこと から巨星らしい。No.10 も CO 吸収を示すが、S/N が低くその先の解析ができ ない。No.3, No.4 は Brγ と 2.11 μm HeI 吸収線を示す。 No.3 では 2.05 μm HeI 輝線がある。No.3. は B1-B3 超巨星らしい。 No.4 は O9-B0 型のようだ。 No.2, 7, 9, 11 には何のラインも見えない。CO バンドがないことから G 型よりは早期である。 |

図5.EW(CO)とスペクトル型の関係。アステリスク=GLIMPSE9 星団。三角= 既知巨星。ひし形= 既知 RSGs. |

|

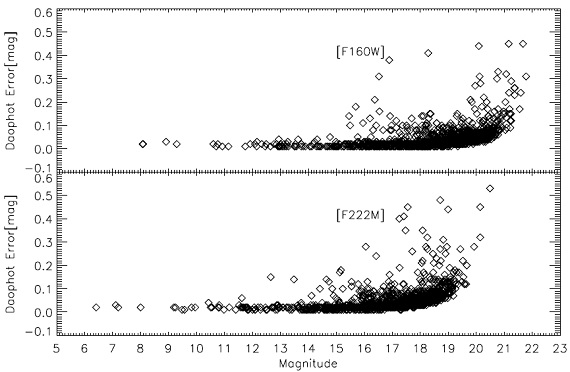

混入星除去 NIR 等級には 2MASS を優先した。 Messineo et al. (2009), Davies et al. (2007), Figer et al. (2006), との比較を考慮したからである。 図6の星団領域 CMD には H-Ks = 1 付近に縦系列があるが、制御領域では その辺りの星数はわずかである。制御領域の CMD を使い カラー 0.5 mag, 等級 1 mag 区画の星計数から統計的混入星除去を行った。 若い種族? 星団 CMD の Ks = 15 - 16 mag にはよじれがある。混入除去のためか PMS 星のためかはっきりしない。もし、暗い星は PMS 星とすると、それらの 年齢は 0.3 - 3 Myr くらいである。 NGC 7419 には 5 つの RSGs があり、 年齢 10 Myr と見積もられるが、同時により若い系列も存在する。 星間減光 CMD 上で Ks < 15, H-Ks = [0.6, 1.4] 星の (H-Ks) カラー中間値を求め、 星間減光 AKs = 1.6 mag を得た。 |

BSGs 距離 分光観測から 3つの RSGs (M0-M2)と二つの BSGs(O9-B2) を得た。RSGs の 等級は様々で距離決定には不向きである。NSG No.3 からは AKs = 1.3, 距離 4.2 kpc, NSG No.4 からは AKs = 1.5, 距離 4.7 kpc を得た。これらの値は Leahy et al, 2008 が SNR W41 に得た値 4.2 kpc と よく一致する。 (前にも書いたが何かおかしい。 W41 は G23.3-0.3 で確かに近いが違う。W41 論文は Leahy, Tian 2008 AJ 135, 167.) 減光 最も明るい 3 星 Ks = [6.3, 7.2] の EW(CO) は RSG での値に合致する。 観測されたカラーを RSGs の固有カラーと比較し、No.1 (Ks 7.17)は AKs = 0.6, No.8 (Ks 6.3)は AKs = 1.5, No.5 (Ks 7.05)は AKs = 1.7 を得た。No.1 が青く、 減光が低いのは前景星であるためかも知れない。 No.8 星 スペクトル型から有効温度と輻射補正を求め、距離 4.2 kpc を使うと No.8 は光度 Mbol = -5.7, No. 5 は Mbol = -5.1 である。進化モデルと比べ 星質量として 10.6 Mo, t = 22.5 Myr を得る。仮に距離を 40 % 増して、 6 kpc とすると t は 30 % 減って、 15 Myr となる。No.8 は K-バンドの端 1.9 - 2.1 μm に水の吸収を示す。Ks-[8] = 1.5 (No.8), 1.14(No.5), 0.42 (No.1) である。 |

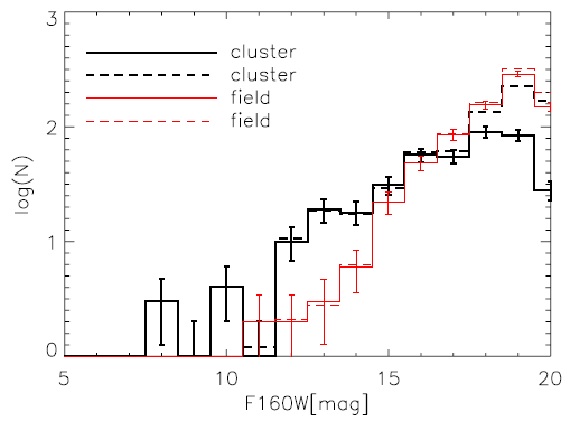

図7a. F160W モザイクで検出された星の光度関数。太実線=フィールド星 除去後の GLIMPSE9 星団。太破線=それに完全度補正を加えた。細実線=制御 領域の光度関数。細破線=制御領域の完全度補正光度関数。 図7に光度関数を示す。 [F222M] = 15 mag より明るい等級で星団 LF に超過 がある。減光フリー等級 me を次の式で定義する。 me = Ks - 1.5(H - Ks - 1.0) 定数 1.0 は星団系列の平均カラーである。me は観測 Ks を赤化ベク トルに沿って、 H-Ks = 1.0 まで戻した等級である。me で比べても 星団は明るい星が超過しているので、制御領域の星間吸収が強いために星団に 明るい星が見えるわけではないことが確認された。 |

図7b.上: F222M で検出された星の光度関数。線の意味は同じ。 下:両バンド検出星の減光フリー等級 me 光度関数。 |

|

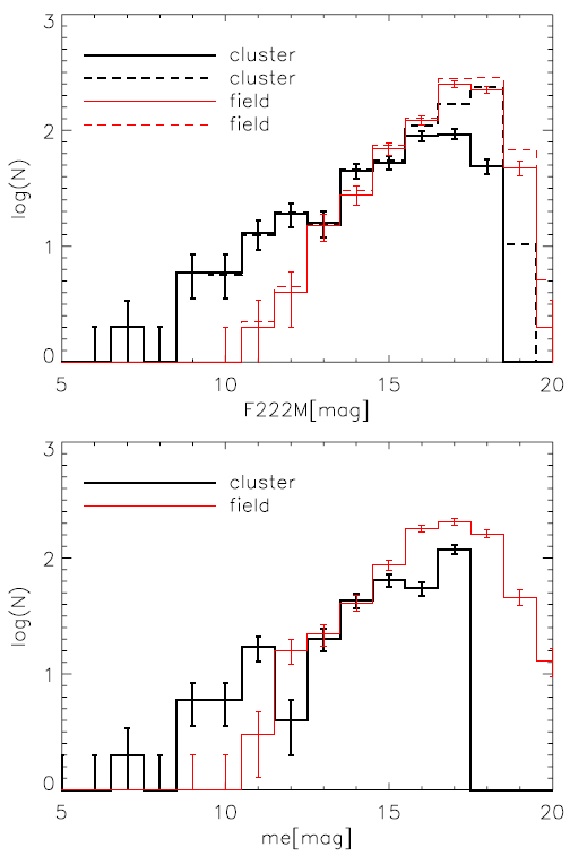

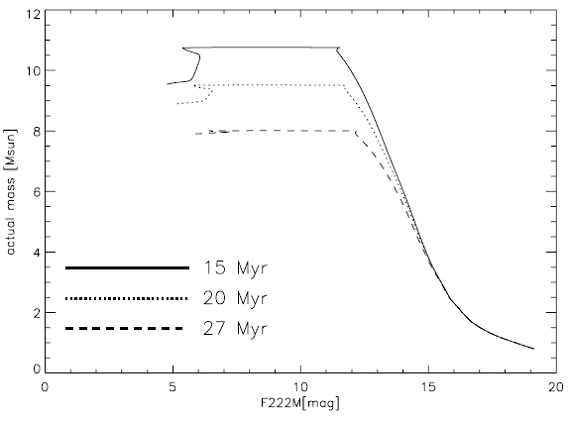

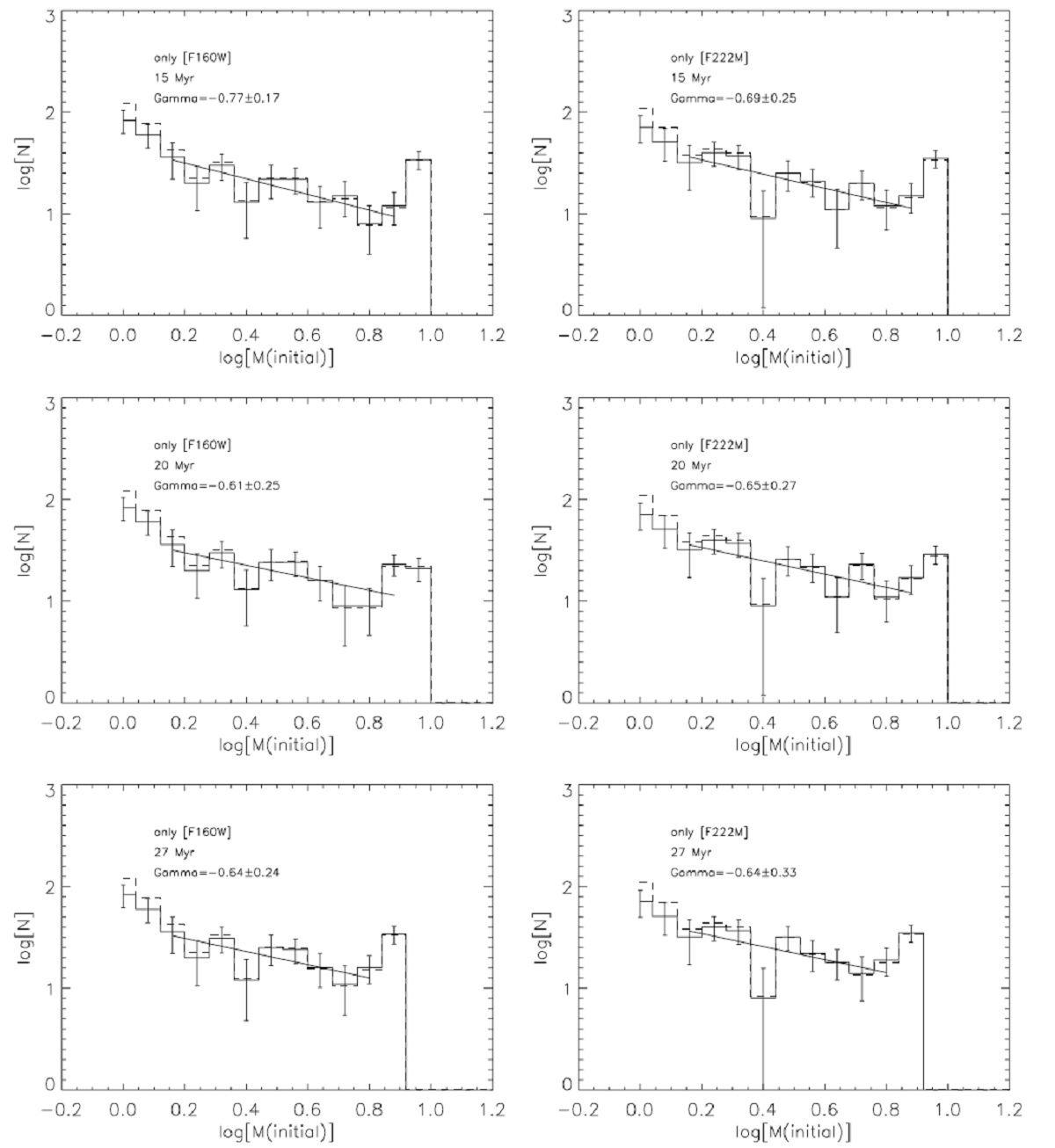

質量関数の作成 図8に t = 15, 20, 27 Myr に対する、質量と K 等級の関係を示す。 測光完全度 80 % 以上で、かつ主系列星のみを選ぶため、log(M/Mo)=[0.1, 0.9] の範囲で質量関数を作製した。図9、10を見よ。 質量光度関係が縮退するため、進化した星は一つの区間中に皆入ってしまう。 緩い勾配 図8上に t = 15 Myr モデルによる質量関数を示す。log(M/Mo) = [0.1, 0.85] でフィットした勾配は -0.77 である。 t を変えると少し変わるが、サルピー タ― IMF の 勾配 Γ = -1.35 より大分低い。 |

図8.Lejeune, Schaerer 2001 による、太陽メタル、増加するマスロスモデル による質量と [F222M] の関係。Ak=1.6 mag, D = 4.2 kpc を仮定。 |

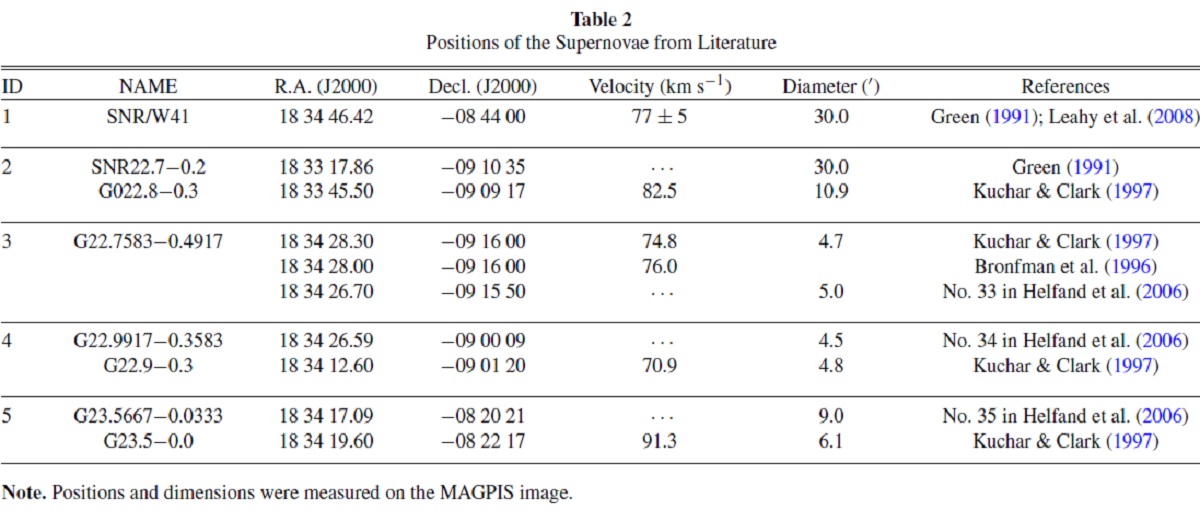

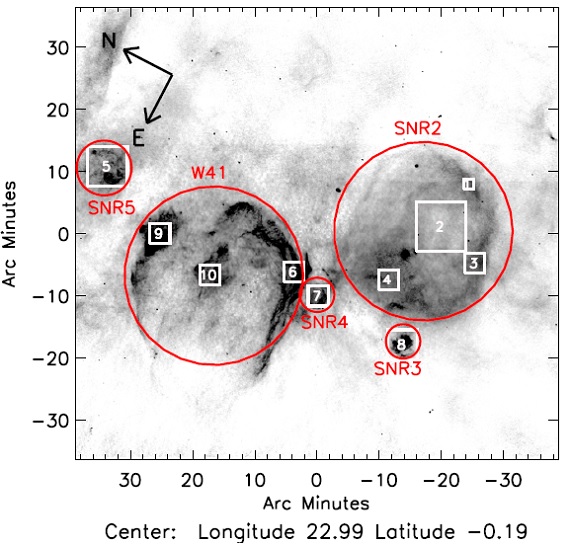

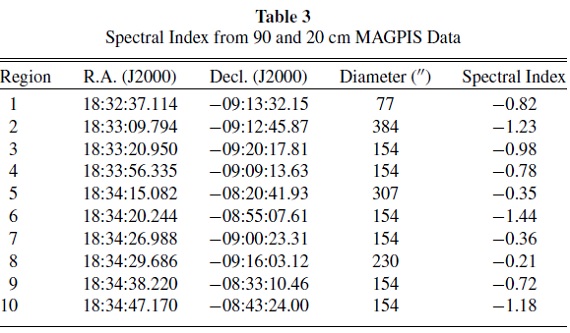

図11.MAGPIS = Multi-Array Galactic Planr Imaging Survey による 90(?) cm 画像。 GLIMPSE9 の位置と大きさ GLIMPSE9 は (22.76, -0.44) にある。CO 分子雲のピークは (23.3, -0.3) にあり、l で 2° に亘り広がる。その Vr = 70 - 85 km/s である。 Dame et al. (2001) Albert et al 2006 は運動近距離 4.9 kpc を仮定して、H2 質量 上限 2.1 106 Mo を得た。その広がり 100 pc は他の GMCs と同じ 程度である。 SNRs 図11に見られるように、いくつかの SNRs がこの MC の方向にある。 その二つ G022.7-00.2 と W41 = G023.8-00.3 は Green 1991 の SNR カタログ に載っている。残り3つ G22.7583-04917, G22.9917-0.3583, G23.5667-0.0333 は Helfand et al. (2006) により SNR 候補とされた。Leahy et al 2008 は SNR W41 は GMC に属しており、 その視線速度は Vlsr = 77.0 km/s であるとした。Kuchar, Clark 1997 は G22.8-00.3 の Vlsr = 82.5 km/s, G23.5-0.0 の Vlsr = 91.3 km/s とした。 Bronfman et al 1996 は G22.7583-0.4917 に対し Vlsr = 76.0 km/s を得た。 これらの結果は少なくとも3つの SNRs が同じ GMC に属していることを示す。 表2にそれらの位置と視線速度を示す。 Dame et al. (2001) によると、GLIMPSE9 星団位置での CO ピークは Vlsr = 76 km/s, FWHM = 22 km/s である。 スペクトル指数 Green 1991 は G022.7-00.2 の分類を "uncertain" とした。Kuchar, Clark 1997, Paladini et al 2003 はこの天体を HIIR と分類している。我々は MAGPIS から 20, 90 cm 電波データを得て、そのスペクトル指数を測った。 表3と図112を見よ。スペクトル指数は全ての天体で負であり、非熱的で あることを示す。G22.9917-0.3583 と G022.7-00.2 の一部とは GLIMPSE 8 μm 放射と重なっているので、SNR と HIIR が重なっている可能性がある。 |

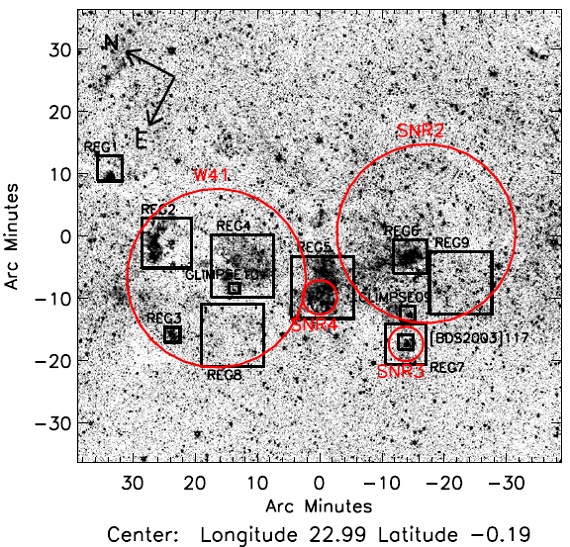

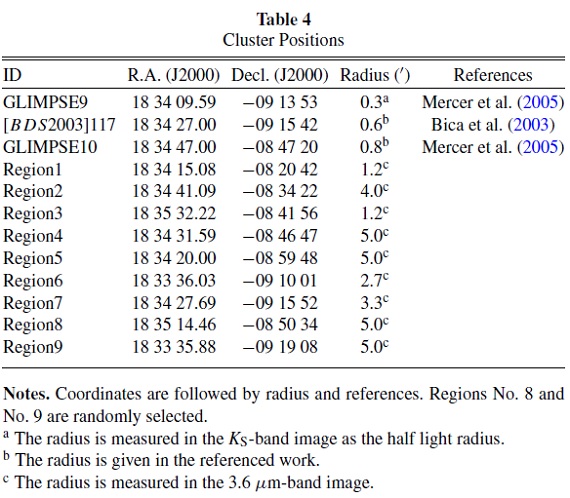

図12.GLIMPSE 3.6 μm 画像。丸= SNRs. 四角=表4の星団候補。 横軸=銀経。縦軸=銀緯。  表3.SNRs のスペクトル指数 SNRs の大きさ Ro = 7.6 km/s, Vo = 214 km/s を仮定し、ピーク速度 78 km/s から Leahy et al 2008 は W41/SNR の運動距離 d = 3.9 - 4.5 kpc を導いた。中間値 4.2 kpc を使うと、 G022.7-00.2 と G023.3-00.3 'W41) の長さ 27' は 33 pc と なる。それに対し、直径約 5' の G22,7583-0.4917, G22.9917-0.3583, G23.5667-0.0333 は長さ 6 pc である。最近 Brunthalen et al 2009 は 三角測量距離として、 G23.01-0.41 に 4.6 kpc, G23.44-0.18 に 5.9 kpc を 得た。これは、視線上に異なる天体が重なっていることを示す。 |

|

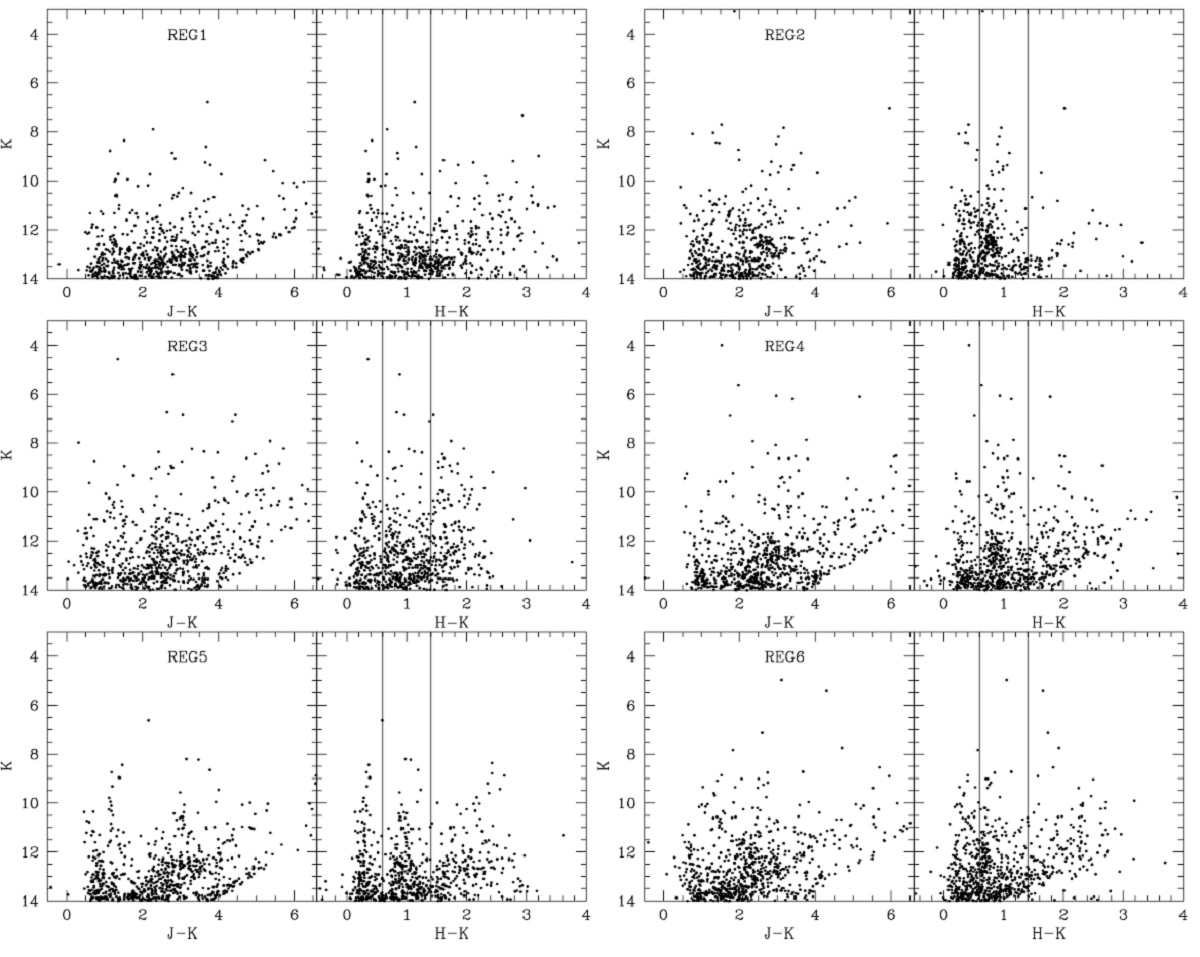

既知星団 Vlsr = 75 - 85 km/s の範囲にある3 SNRs はいくつかの O-型星を産んだ 大質量星形成が GMC のいくつかの場所で起きたことを物語る。 GLIMPSE9 は その活動の一つの結果である。他にこの分子雲に属する二つの星団候補が文献 にある。 Bica, Dutra, Barbuy (2003) の [BDS2003]117 星団は G22.7583-0.4917 のシェル上に乗っているように見え る。また Mercer et al. (2005) の GLIMPSE10 星団は SNR/W41 の上にあるらしい。 密度超過 他に密度超過が見えないか調べた。2MASS 画像では GLIMPSE 9 以外に密度 超過は見られない。3.6 μm マップには星間減光による偽超過が多数現れる。 しかし、Spitzer/GLIMPSE 画像を見ると、4バンドのどれにも拡散光が見え、 かつ 3.6 μm で明るい星が集まって見える箇所がいくつかある。表4には そうやって見つかった星団候補の位置を示す。 CMDs 図13にはそれら選択領域の 2MASS CMDs を示す。何本かの筋が見える。 H-Ks = 0.4 付近の筋は全ての CMDs に見える。 GLIMPSE 9 と同様の H-Ks = 1 付近の筋はいくつかの限られた領域にしか見られない。GMC 距離を 4.2 kpc とすると星間減光は AKs = 0.7 程度である。青い方の筋は多分 近い渦状腕に伴う若い種族星であろう。H-Ks = 1 付近が GMC に属する星の 種族である。 領域毎の特徴 領域1 SNR G23.5-0.0 方向にあり、星雲放射が見える。しかし 2MASS では星系列が 見えない。 領域2 SNR/W41 方向。どのバンドでもピークになり、 HIIR を想定させる。2MASS CMD にも H-Ks = 0.8 付近に立て筋が見える。 領域3 明るい星が集まって見えるが、はっきりした筋はない。 領域4 SNR/W41 方向。この領域は GLIMPSE 10 を含む。幾つかの明るい星が見え、 H-Ks = 1 に系列がある。 |

表4.星団位置 領域5 SNR G22.9917-0.3583 方向。H-Ks =1の筋が見える。 領域6 CMD は赤い星を欠く。 領域7 SNR g22.7583-0.4917 と一致する。この領域は Bica et al 20053 の [BDS2003]117 星団を含む。 |