MegaCam 画像を用いて、M33 の最近の、 t ≤ 0.25 Gyr、星形成史を調べた。

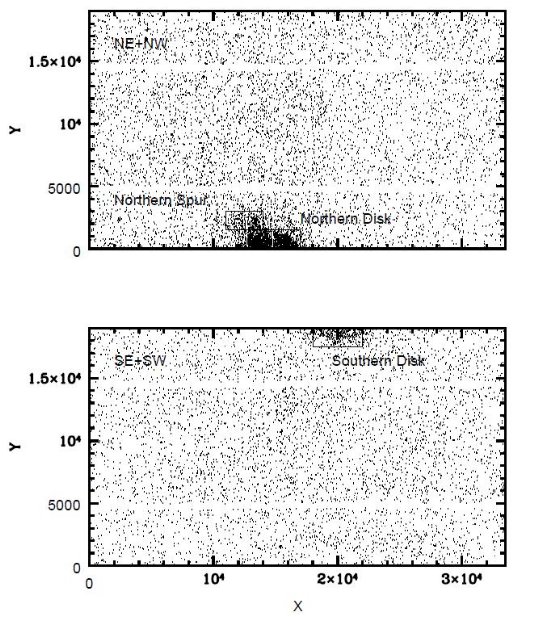

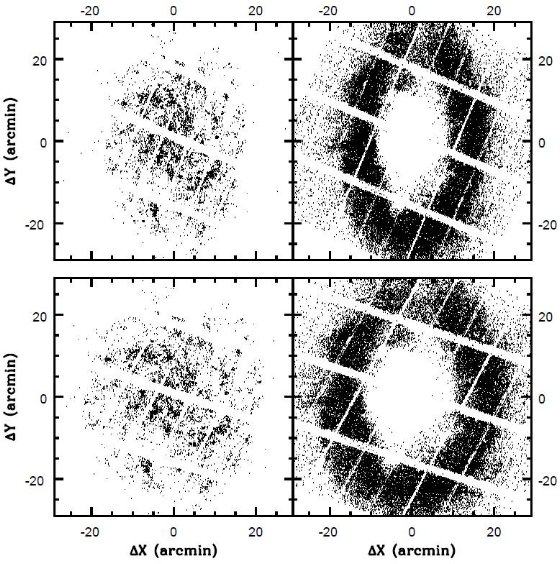

データは星形成円盤の前面に渡り、さらに円盤の北端と北端に接する領域も含む。

星円盤の性質は RGC = 8 kpc を境に変わる。その内側では主系列星の

光度関数は過去 0.25 Gyr の間、星形成率がほぼ定常であった。しかし、外側では

その間星形成が低下していった。

内側円盤で星形成率が一定であったことは、過去 0.5 Gyr の間 M33 が孤立して

いたことを示唆する。これは M33 との作用の時期に拘束をかけるものである。

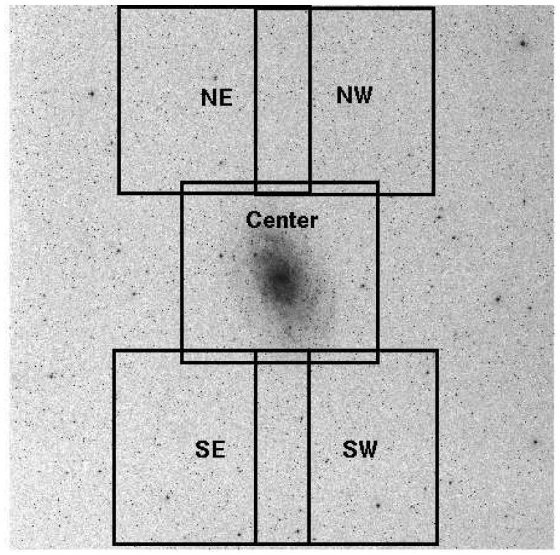

図1.観測フィールド。画像は DSS 青画像。MegaCam の各画像は 1 deg2 である。

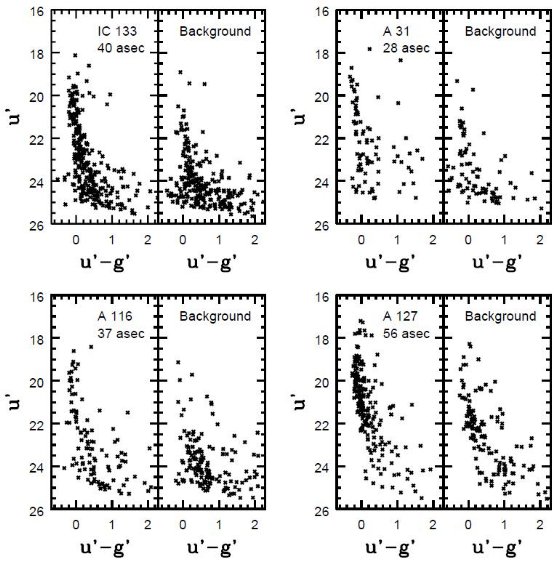

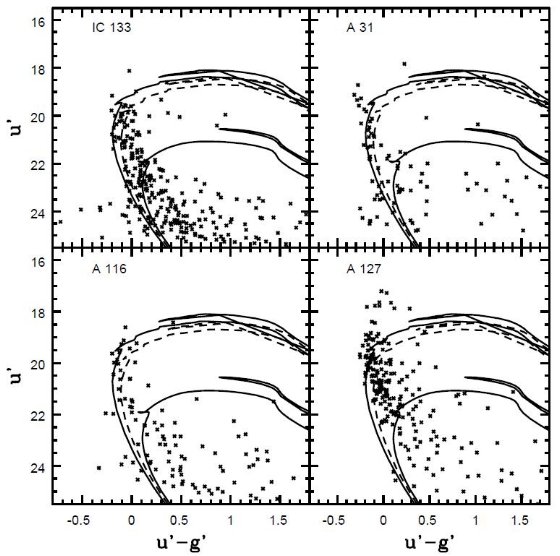

図3.円盤状低密度領域にある4つの星形成複合体の (u', u'-g') 色等級図。各 星団の大体のサイズは枠内に書いてある。星団CMDの隣は星団と同じ面積の 円環である。星団主系列と青色超巨星が良く分かる。星団 IC 133, A 31, A 116 主系列は u' = 24 - 25 mag まで星が連なっているが、 A 127 は u' > 22 まで である。この星団は平均星密度が一番高い箇所にあるので、測光が浅い原因は 混雑のためであろう。

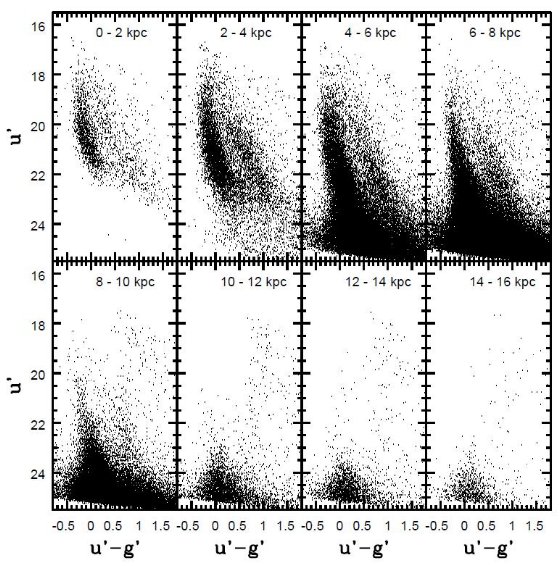

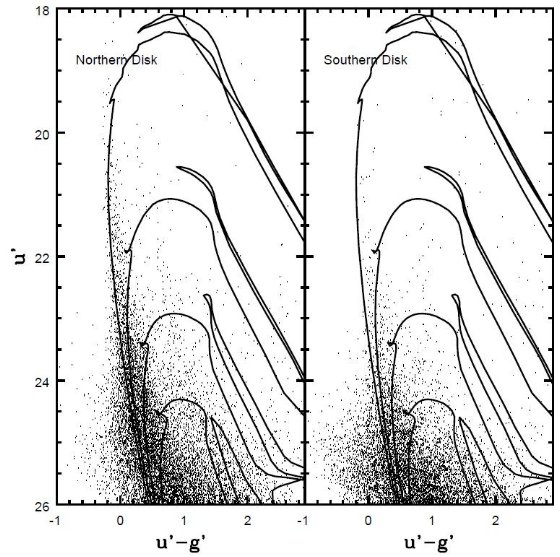

図5.M33 円盤の円環色等級図。RGC ≤ 10 kpc では明るい 主系列が発達している。。RGC ≤ 8 kpc の最青天体光度は ほぼ一定である。青色超巨星もはっきり見える。u' - g' = 1.0 - 1.5 に 立ち上がる柱は背景銀河である。

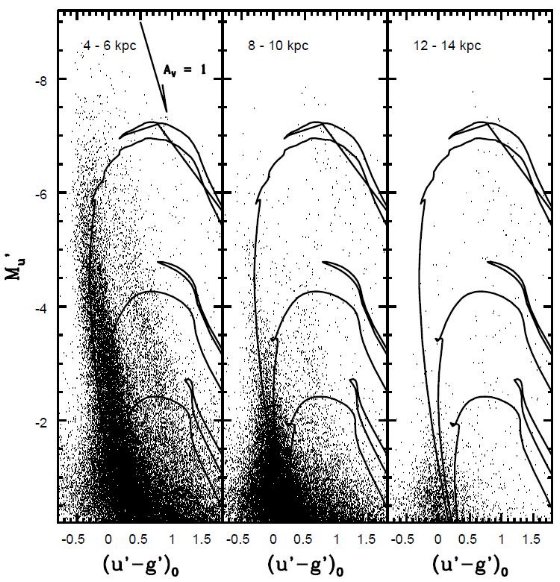

図7.3つの円環での (Mu', u' - g') 色等級図。実線= Girardi et al 2004, Z = 0.008, t = 10 Myr, 40 Myr, 100 Myr 等時線。主系列との 一致は比較的よく、全体の減光量が適切であったことを支持する。4 - 6 kpc 枠 に赤化ベクトルを示す。

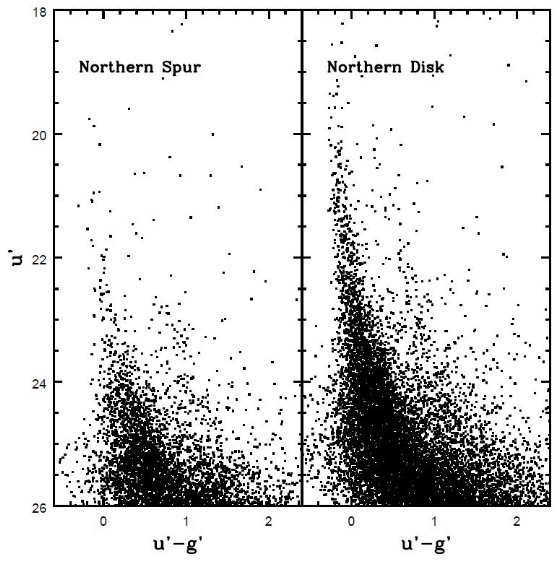

図9.円盤周辺部、図17で示されている、の色等級図。実線は Girardi et al 2004 の Z = 0.008, t = 10, 40, 100, 200 Myr 等時線。北側円盤の上部主 系列は 10 Myr 等時線に沿っている。これに反し、南円盤の方には数個の星が 数千万年の間に生まれたに過ぎない。

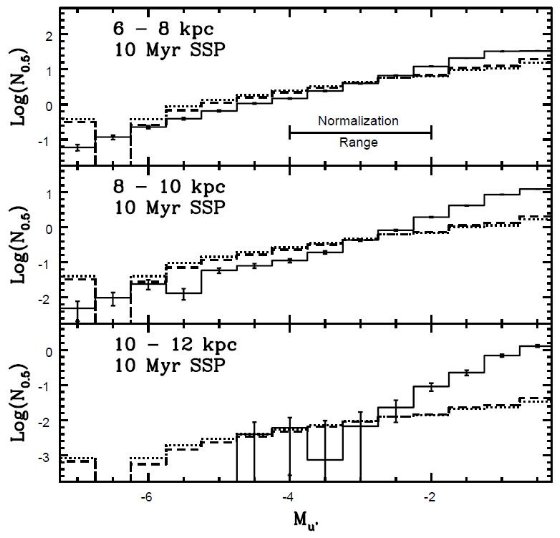

図11.SSP モデル光度関数を観測と比較。点線=Salpeter IMF, 破線=Kroupa IMF を仮定。SSP モデルは観測に比べ著しく平坦である。これは M33 の若い星が 一回の星形成で出来たものではないことを意味する。

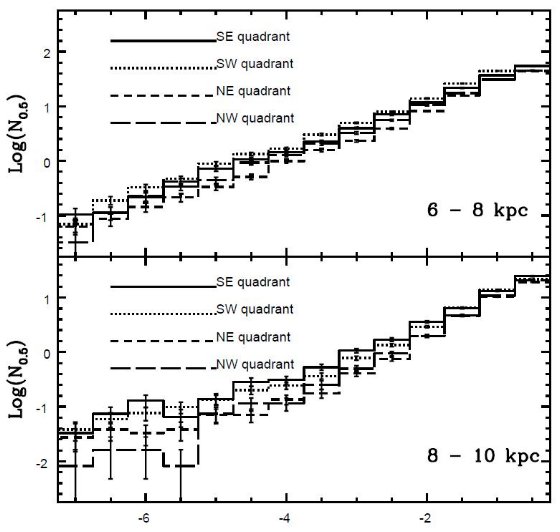

図13.四半面毎の光度関数が距離によりどう変化するかを調べた。Mu' ≤ -1 では南側が北側より高い。これは数千万年の間南側の星形成が 北側より活発であったことを示す。

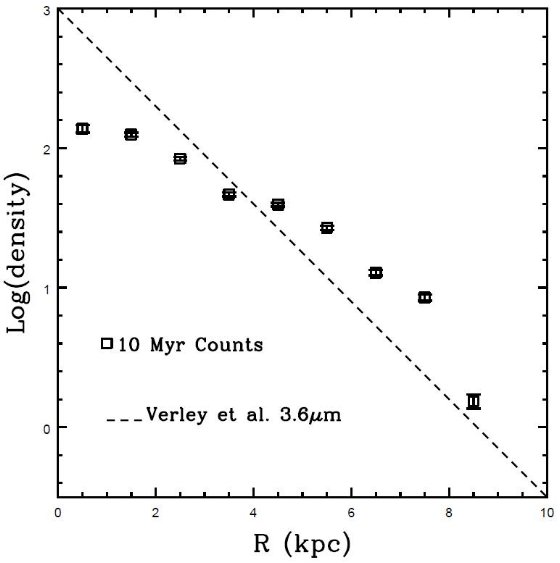

図15.10 Myr 星の数 kpc-2 を Verley et al 2009 の 3.6 μm プロファイルと比べた。 3.6 μm は古いまたは中間年齢種族が支配的である。 若い星の割合は 8 kpc までは増加するがその先では低下して行く。

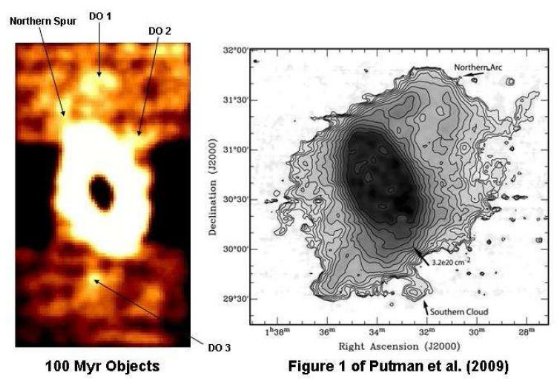

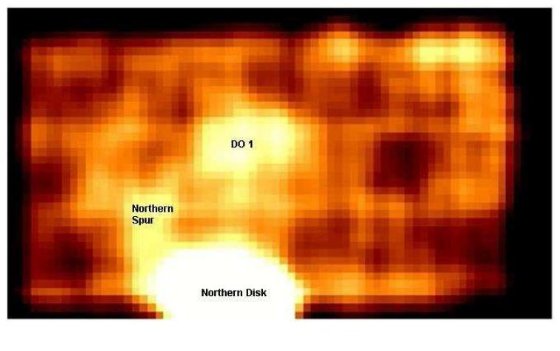

図17.Davidge et al 2011 図1の方法で 100 Myr 主系列星より若い とされる星の分布。しかし、実は多くが銀河である。それでも、円盤北端、 南端付近の星の集中が見て取れる。

図19.(左)100 Myr サンプルの分布。図は 3° × 1.7° 。 (右)Putman et al 2009 の HI 強度。

主系列軸線のカラーは距離によって変化する。これから減光の変化を

ΔAv/ΔRGC = -0.05 mag/kpc と見積もった。若い星が

恒星円盤のコラム質量密度に寄与する割合は RGC によって変化し、

8 kpc で最大となる。

円盤上の星形成率は場所によって系統的に変化する。例えば、過去 0.1 Gyr の間、

銀河の南半分では星形成率が北側より 0.4 dex 高かった。

円盤の縁近く数 kpc に渡り青い星を含む構造が見える。これらは中間年齢の

主系列星と考えられ、 M33 主要部から潮汐作用で押し出されてきたという議論がある。

その頃の星形成の化石かもしれない。

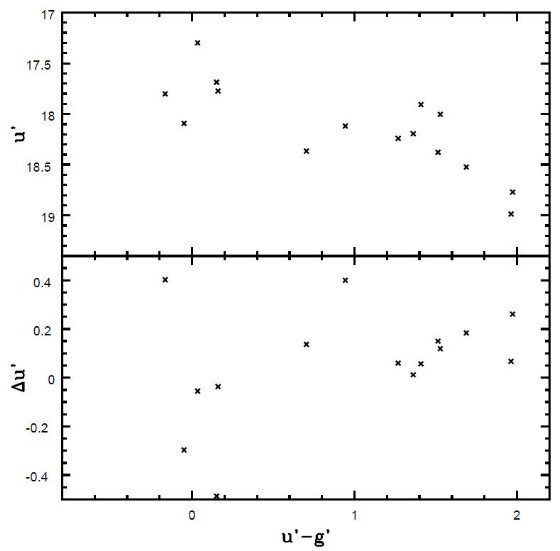

図2.(上)Massey et al 2006 にあった明るい孤立星の色等級図。 サンプルの大部分は赤い星で、それは明るく青い星は星が混んだ領域に見つかり ここでは避けられているからである。

(下)MegaCam と NOAO 測光の差。カラーによる系統変化は認められない。差の 分散は ±0.1 mag で Smith et al 2002 の u' - g' と U - B の関係と 同程度である。

図4.図3の星団色等級図を Girardi et al 2004 の Z = 0.008, t = 10 Myr, 40 Myr 等時線と比べた。等時線には AB = 0.34 の減光を施した。 10 Myr の破線は AB をさらに 0.2 mag 増やした。

A 31 は 10 Myr 等時線で u' = 24 までよくフィットする。A 116 では u' = 22 までである。IC 113 はフィットがあまり良くない。色等級図の形態は 100 Myr 以内に形成された星を含んでいることを示す。 A 127 のフィットはもっと悪い。

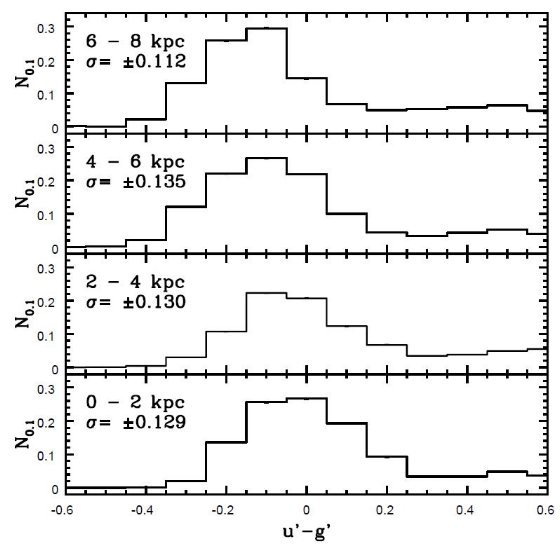

図6.u' = 20.5 - 21.5 での (u' - g') カラー分布。ピークは主系列、 ピーク右側の尾は脱主系列星。

内側ほどピークカラーが赤いのは減光の効果であろう。すると、ΔAv/ ΔRGC = -0.05 が導かれる。主系列カラー分布の巾が測光 エラーからの予測より太いのは減光の揺らぎのためと思われる。

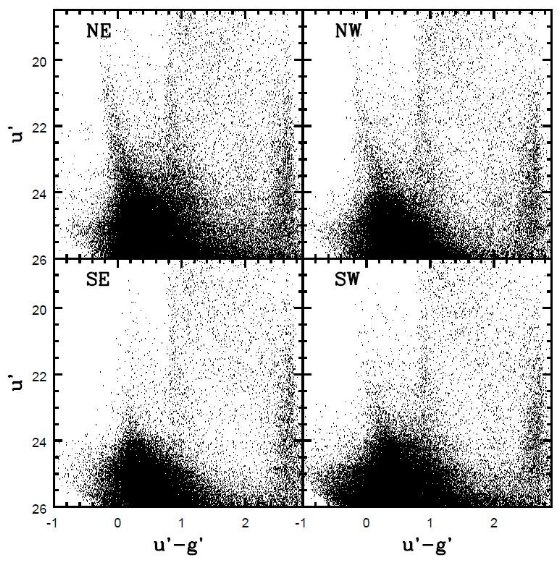

図8.NE, NW, SE. SW フィールド(図1)の色等級図。NE, NW 色等級図の 青い柱は北側渦状腕の縁近くにある大質量主系列星である。SW の上部主系列 はやや弱い。u' - g' > 1, u' > 24 天体は背景銀河である。

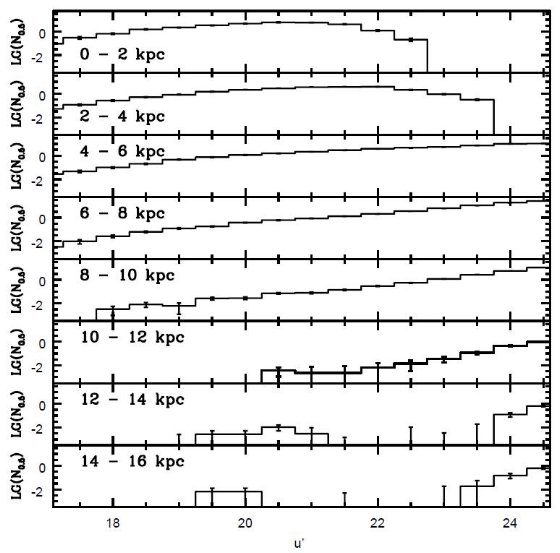

図10.中心フィールド主系列星の光度関数。N0.5>/sub>=星数 arcmin -2 (0.5 mag)-1、前景星、背景銀河補正済み。

光度関数の形が 8 kpc で変わることに注意。RGC ≤ 8 kpc では 光度関数は単純なべき乗則に従う。しかし、それより遠方では光度関数の明る い側が平坦化する一方暗い側が急になる。主系列の先端も RGC > 8 kpc では距離と共に暗くなる。これらの結果は若い星の 分布が RGC = 8 kpc で変わるという結果と適合する。

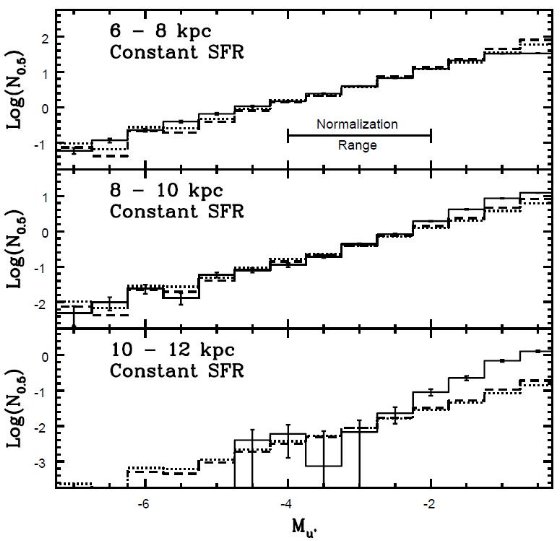

図12.図11と同じだが、一定星形成率を仮定した。観測とかなり良く合うが、 10 - 12 kpc 観測光度関数はモデルより急である。

図14.(上)観測した、(下)投影補正した、星の分布。(左)10 Myr と (右)100 Myr の星は Davidge et al 2011 図1の方法で色等級図から選ばれた。 座標軸は銀河中心からのオフセット角度。10 Myr 図で見える渦状腕は 100 Myr 図では見えない。 100 Myr 星は混み過ぎのため中央部では検出が不可能となる。

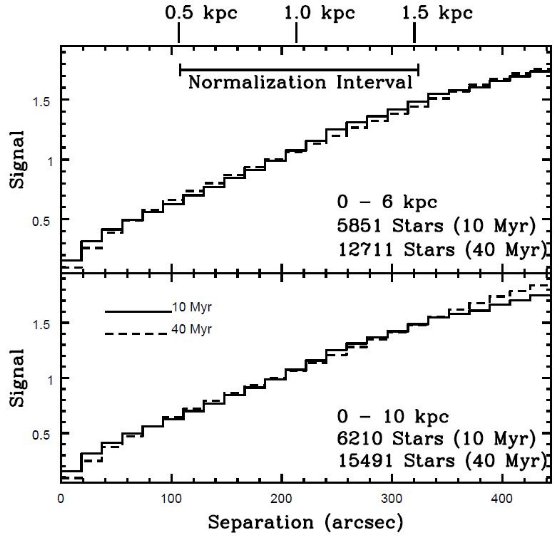

図16.星間距離関数 S3Hs を 10 Myr, 40 Myr 星に対して表示。

図18.Northern Spur と Northern Disk の色等級図。場所は図17に示さ れている。Northern Spur は主系列先端が低く、数千万年程度である。

図20.1° × 1.7° 領域での 100 Myr サンプルの分布。 Northern Spur は円盤とつながっている。DO 1 からは円盤方向に舌が 伸びている。