M31 南西軸上中心から 26 kpc (5 スケール長)の2領域の解析。一つは

主軸上、もう一つは 18' 離れたワープ領域にある。 HST Advanced Camera

for Surveys は主系列ターンオフ(12.5 Gyr) にまで届いた。ワープでの

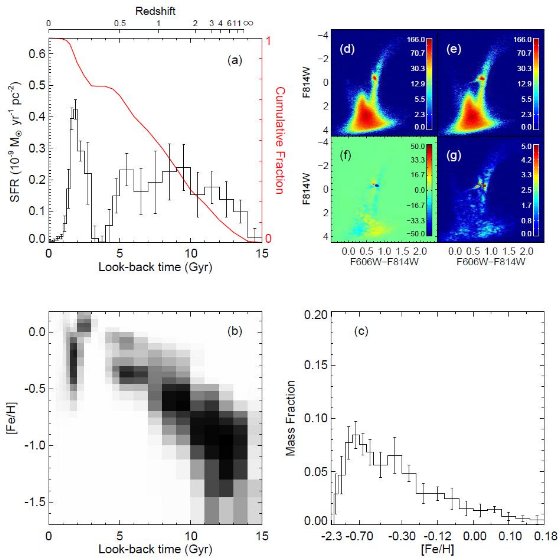

色等級図フィットから星形成史を構成した。4.5 Gyr 昔まではほぼ一定の

星形成率できたが、そこで急激に落下し、約 1.5 Gyr そのままで、その後

1.5 Gyr の間強い星形成活動(バースト)が続いた。この時期にワープの星

の 25% が形成された。このバーストにはメタル量の低下が伴っていて、これは

外部からの低メタルガスが流入した証しと看做される。3 Gyr 前のバーストの開

始は M31 と M33 が最後に遭遇した時期に当たる。

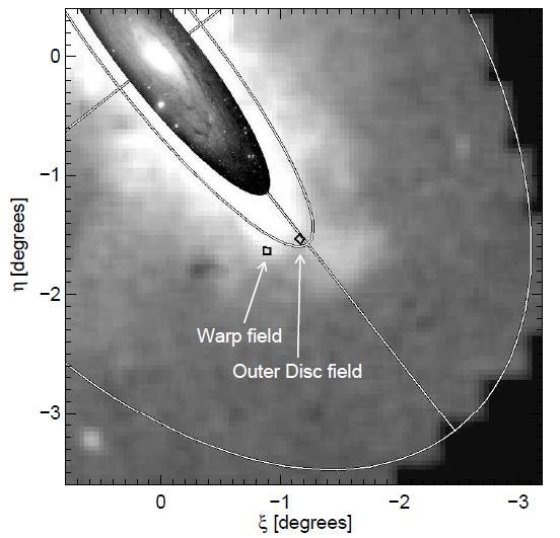

図1.Irwin et al 2005 の INT/WFC による RGB 表面密度マップに

重ねた HST 観測領域。

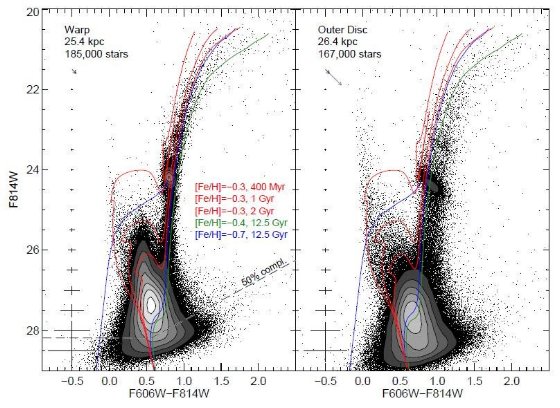

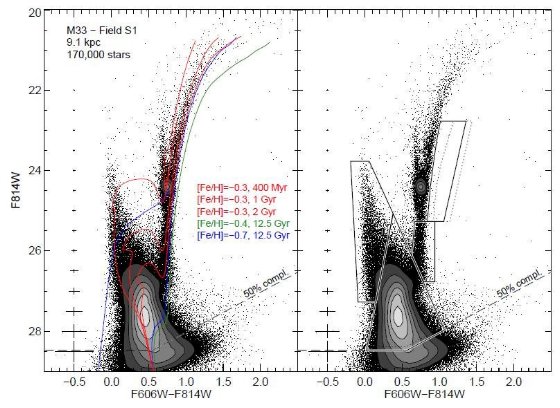

図2.ワープ(左)と円盤外縁(右)の色等級図。左上の矢印は Schlegel et al 1998 による赤化と局所赤化を示す。右図のCMDの巾は微分赤化による。

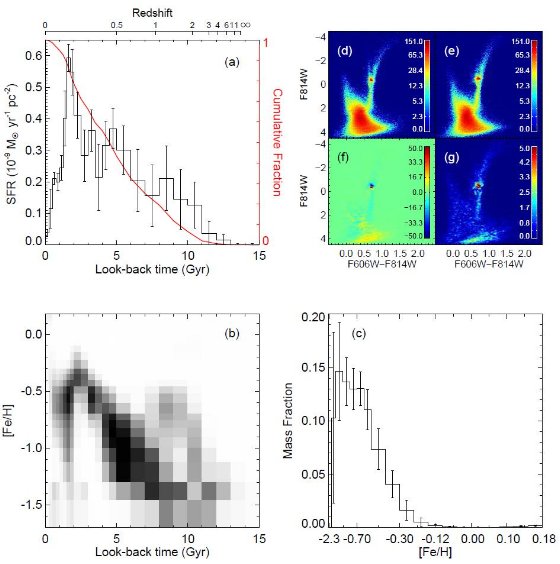

図6.ワープ領域の星形成史。(a) SFH, (b) AMR, (c) 形成星質量とメタル量 (d),(e) 観測とモデルのヘス図。(f) 残差, (g) ポアソンσ で規格化した残差

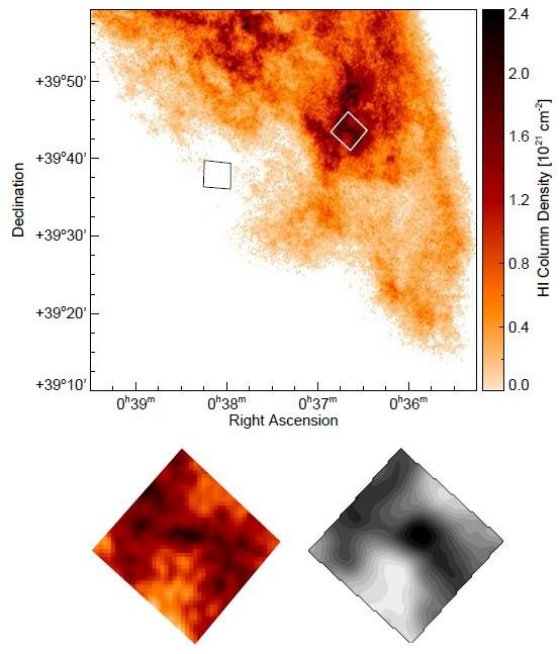

Baker et al 2011 の円盤外縁部データを再解析して同様のCMDフィットを 行った結果、ワープと同じ時期のバーストを検出した。M 31円盤外縁部での 星形成史は 12 - 13 Gyr 昔まで遡れる。いっぽう、 M 33 では星形成の開始 は M 33 より 2 Gyr 遅れて始まり、恒星年齢中間値も M 31 で 7.5 Gyr, M 33 で 4.5 Gyr と異なる。星形成史はこのように複雑であるが年齢・メタル量 関係は滑らかである。これはどちらの銀河でも星形成がその場所で行われ、 他所で生まれた星の移入は少ないことを示す。外縁部では赤化が強いため、 星形成史の構築は出来なかった。その代わり、赤化量の解析からダストの分布 が小さなスケールで HI ガスに追随していることが判った。M 31 外辺部の 大量の HI ガスにはそれに伴ったダストが存在するから、この部分のメタル量 はかなりのものとなる。これはわれわれの CMD 解析の結果とも一致する。

図9.HI コラム密度分布。左下= HI, 右下=赤化強度(RGB 巾から)

図7.M33 フィールド S1 (Baker et al 2011) の色等級図。

図8.図6と同じ。ただし M33 に対する図。