すばる S-CAM による M31 の測光サーベイの結果を報告する。VI 色等級図から

距離、メタル量、年齢を導いた。そこからハローの3成分、(1)南のジャイアント

ストリーム、(2)他の構造、(3)滑らかなハロー、を分解した。

ジャイアント

ストリームは幅広な赤色巨星枝と高メタル、中間年齢レッドクランプで特徴付けられ

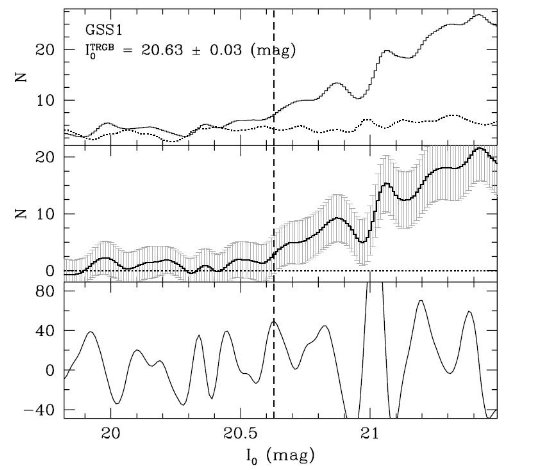

る。I(TRGB) は良く決まり、ジャイアントストリームまでの距離は (m - M)0

= 24.73 ±0.11 (883 ±45 kpc)、銀河中心からの投影距離

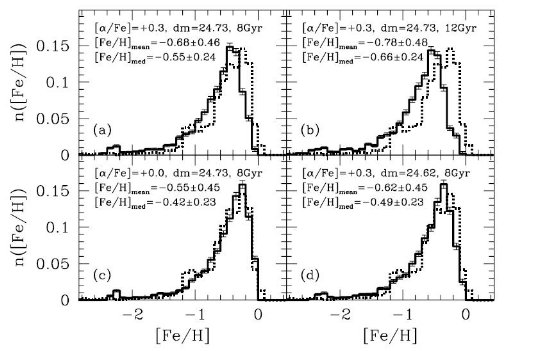

R ∼ 30 kpc である。モデル等時線との比較から求めたジャイアントストリーム

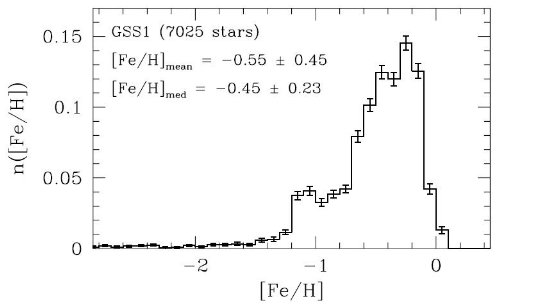

のメタル量は [Fe/H] ≥ -0.5 にピークを持ち、平均 -0.7、メディアン値 =

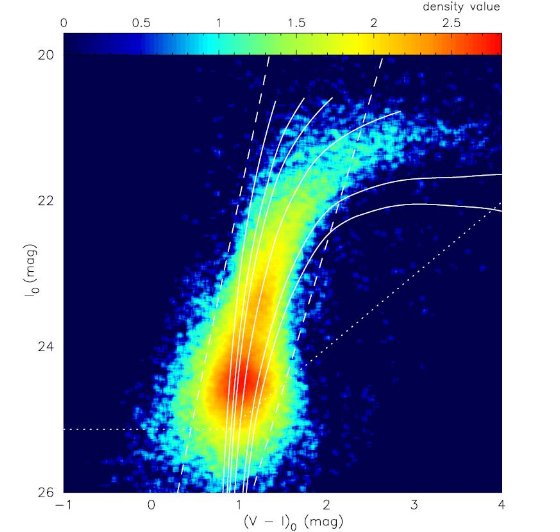

-0.6 であった。RC の光度と合わせて考えると、この種族の平均年齢は 8 Gyr 程度

である。母銀河の質量は 107 - 109 Mo であろう。

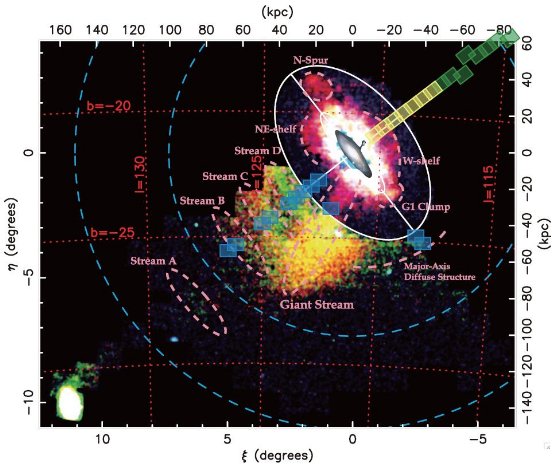

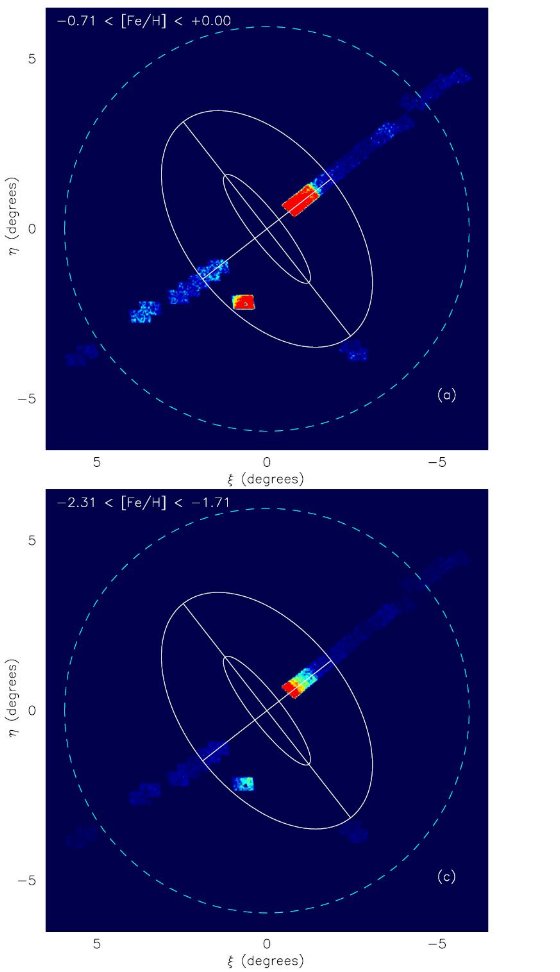

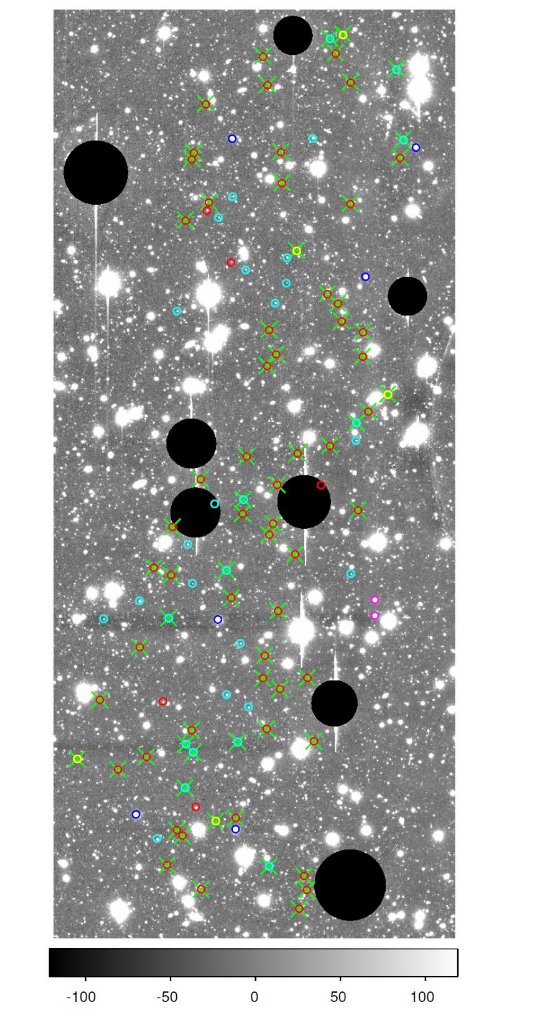

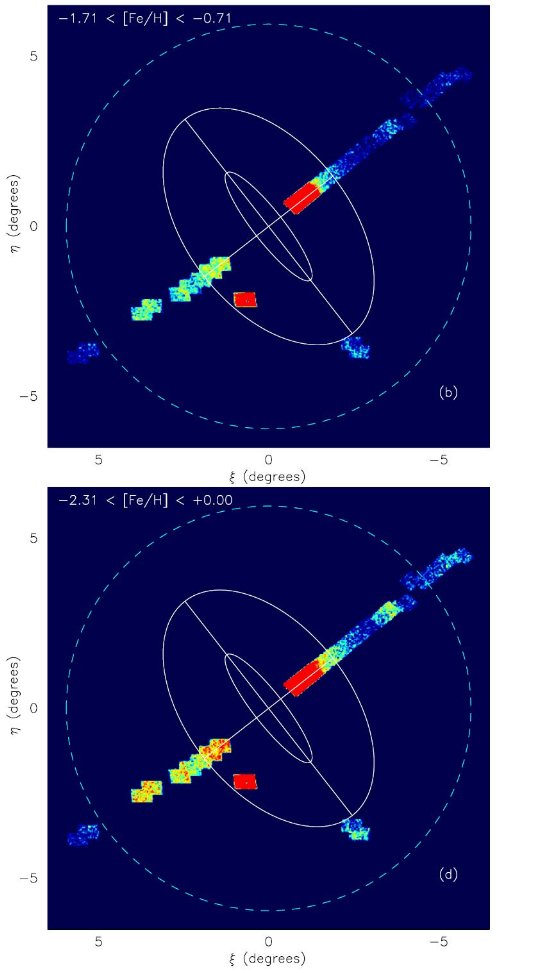

図1.四角=観測領域。背景は恒星密度マップ(Ibata et al 2000)。 赤は、-0.7<[Fe/H]<0.0, 緑は、-1.7<[Fe/H]<-0.7, 青は、-3.0<[Fe/H]<-1.7。

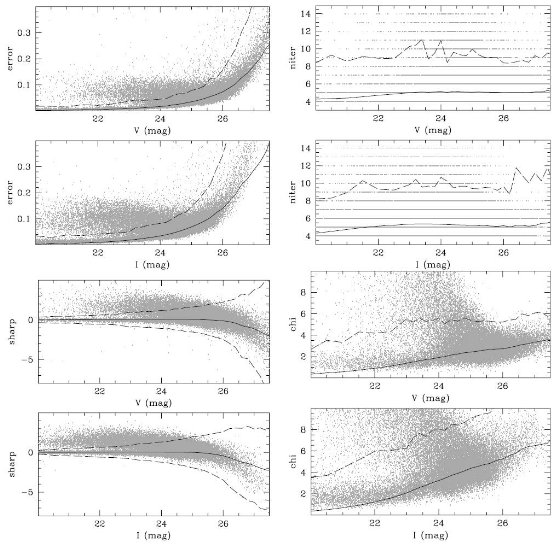

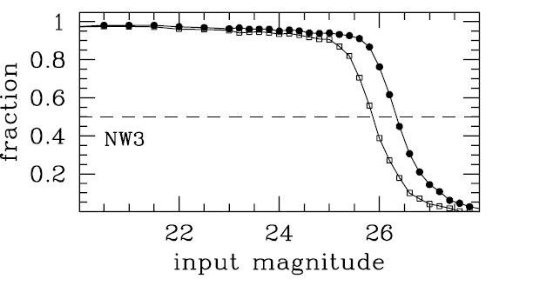

図3.測光選択基準は、DAOPHOT で与えられた測光エラー、niter、シャープネス、 χ パラメターを使用。ここには例として NW3 フィールドをとった。実線= 平均値。破線= 4 σ ここまでを採用した。

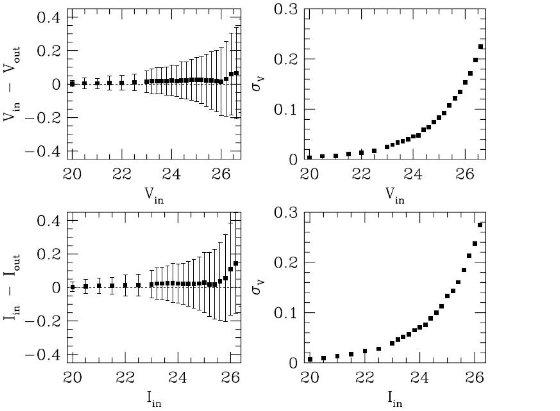

図4.左=人工星測光シミュレーションでの入力等級と出力等級の差。

右=差の分散

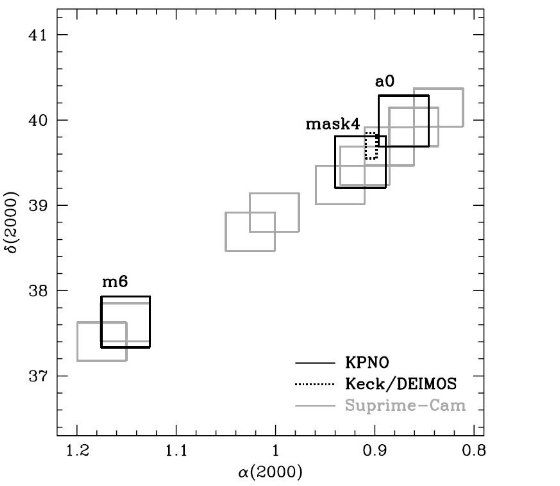

図6.3つの望遠鏡の観測領域。

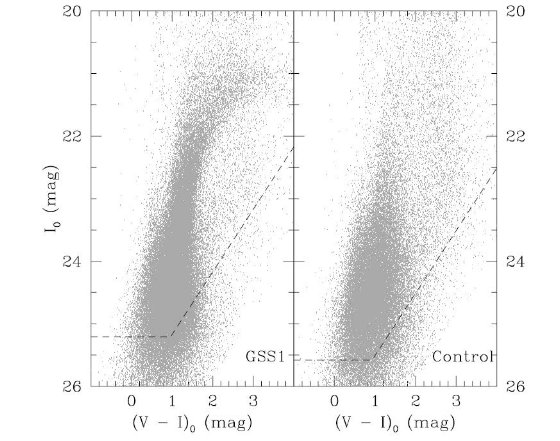

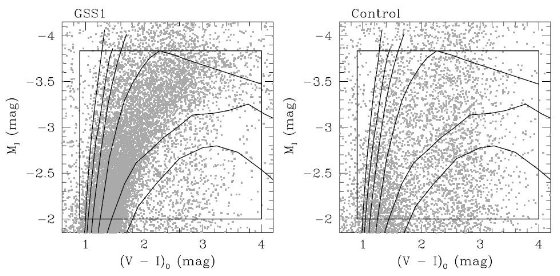

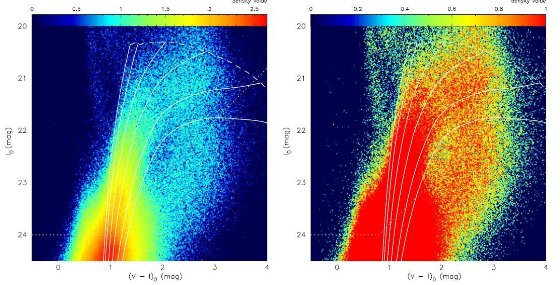

図8.(左)ジャイアントストリーム1領域での色等級図。(右)比較領域。

破線= 50 % 完全度。像分類で背景銀河は除去済み。

図10.ジャイアントストリームでの TRGB 検出。

(上) I0光度関数。実線=観測値。点線=背景(SE3フィールド)

(中) 背景差し引き後の光度関数。

(下)Sobel フィルター応答。破線= TRGB 位置。

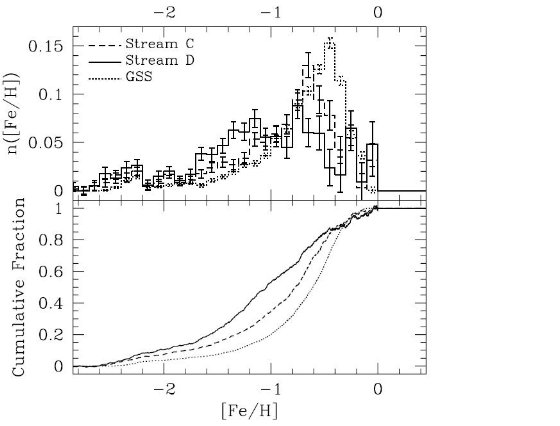

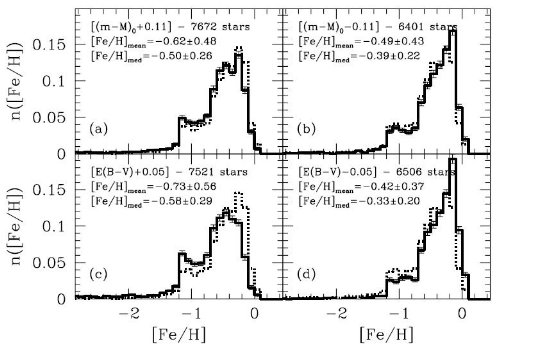

図12.ジャイアントストリームのメタル量分布。

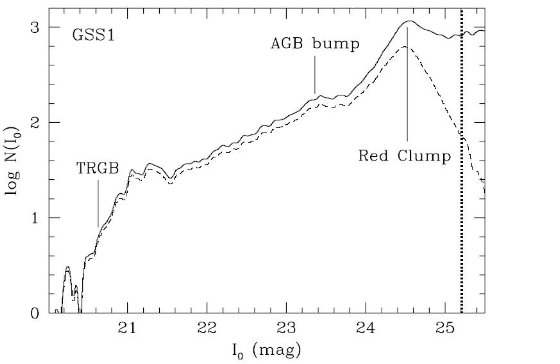

図14.ジャイアント1領域の光度関数。破線=減光補正済み。実線=さらに 不完全性も補正。垂直点線= 50% 完全度の Io=25.21.

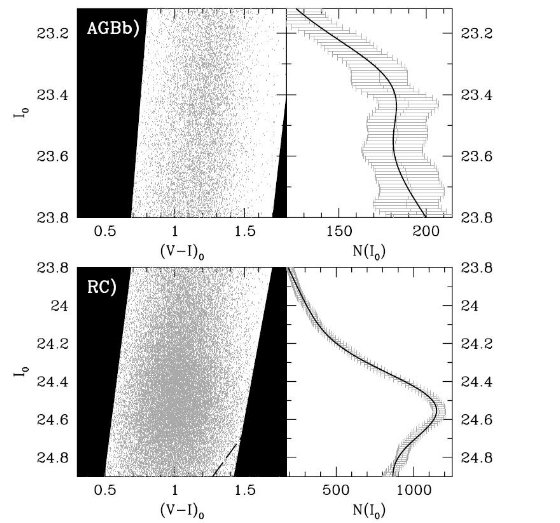

図15.(左)色等級図上 AGB バンプと RC 拡大図。

(右)不完全性補正光度関数。

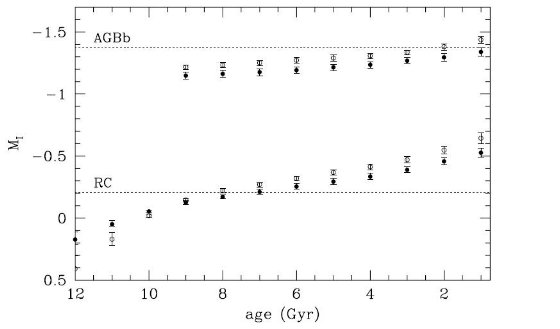

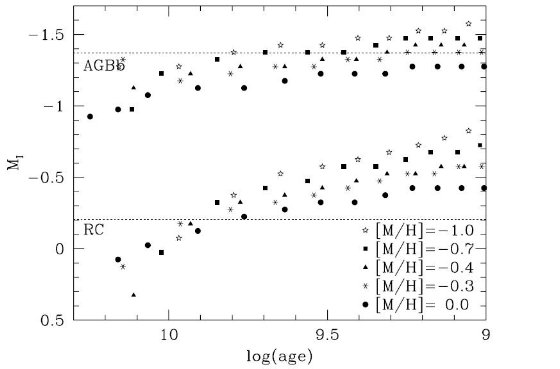

図17.メタル重み付きのモデル平均 Io 等級の年齢変化。黒丸は[&alpha:/H] = +0.3、白丸は = 0.0 モデル。点線は観測値。

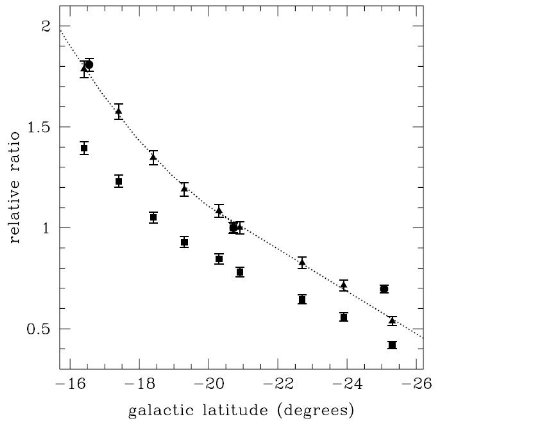

図20.円盤星数密度の銀緯 b による変化。コントロールフィールド b = -20°.7 での値を 1 とした。円盤星は色等級図上 20.5 < Io < 22.5, 1.2 < (V-I)o < 3.0 で選択した。3つの大きな黒丸=我々の観測。小さな 黒丸= Robin et al 2003 の予測。

図22.限界等級 Io = 24.0, Vo = 24.8 での matched filter map。画像は対数目盛り。

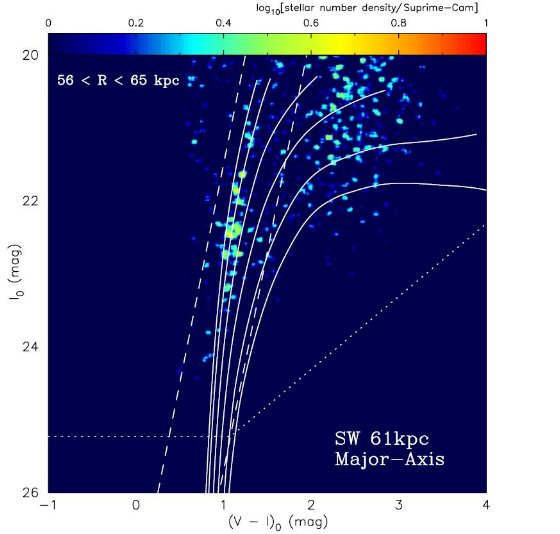

図23.西の棚領域の色等級図。点線は 50 % 不完全度。白線は VandenBerg et al 2006 12 Gyr ライン。

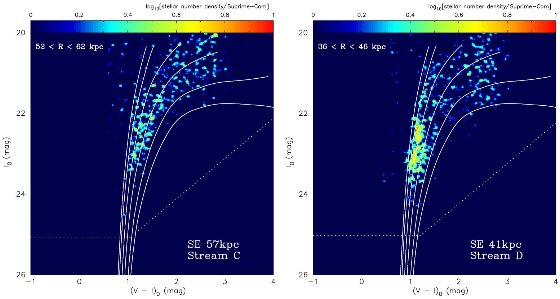

図25.ストリーム C, D 領域。

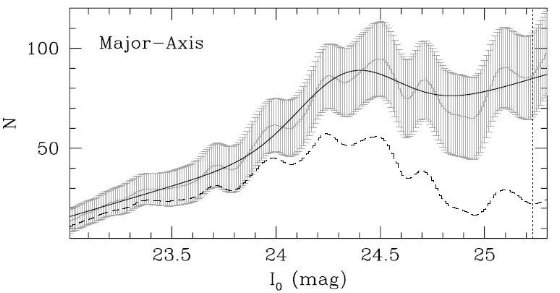

(左)-0.71 < [Fe/H] < 0.00 (右)-1.71 < [Fe/H] < -0.71

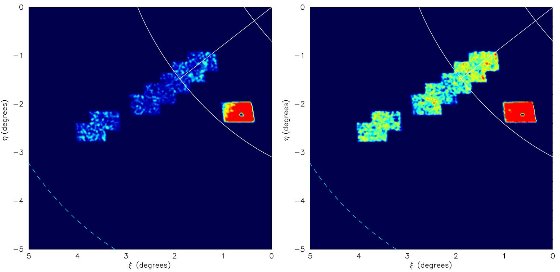

図27.ストリーム C, D メタル量分布。Victoria-Regina 12 Gyr 等時線使用。

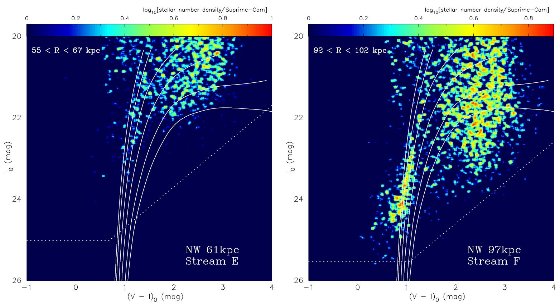

図29.主軸方向ハローの色等級図。

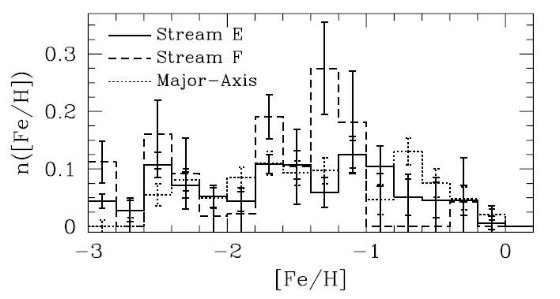

図31.主軸ハローの RC 付近光度関数。

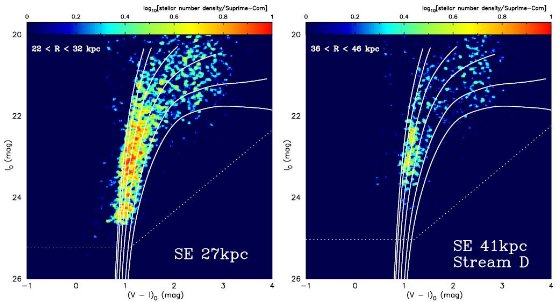

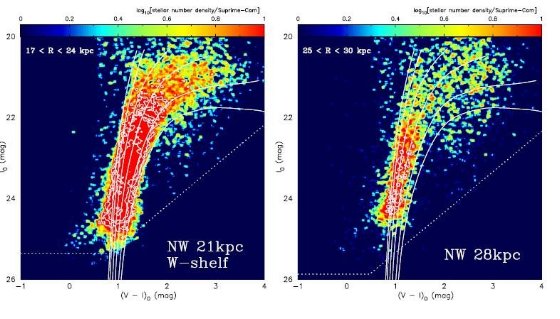

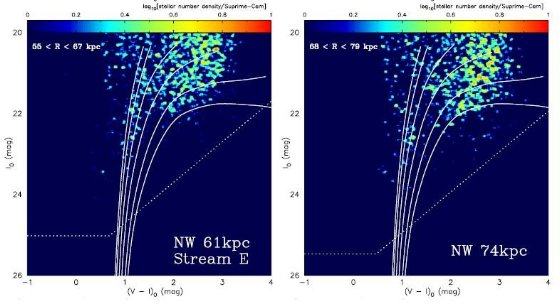

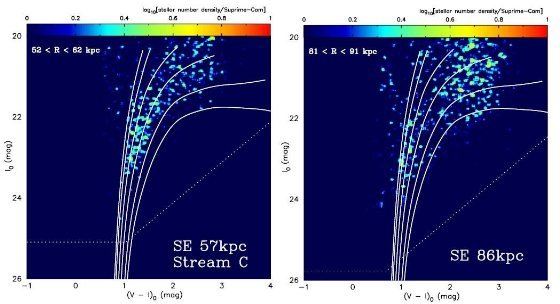

図33.ストリーム E, F の色等級図。

図35.M31 南東短軸に沿った色等級図。

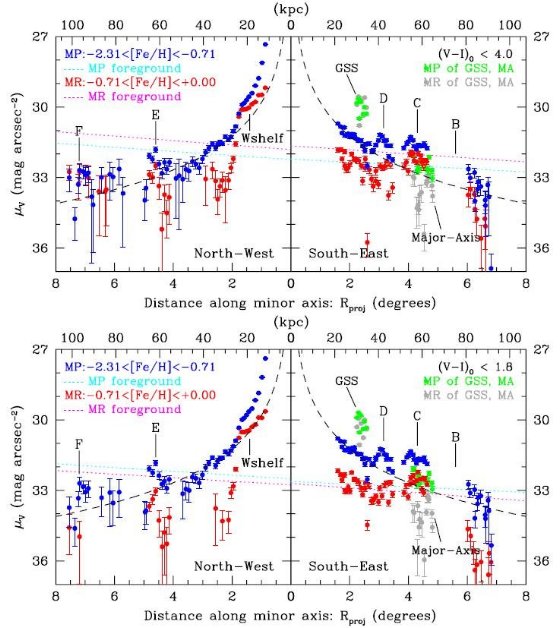

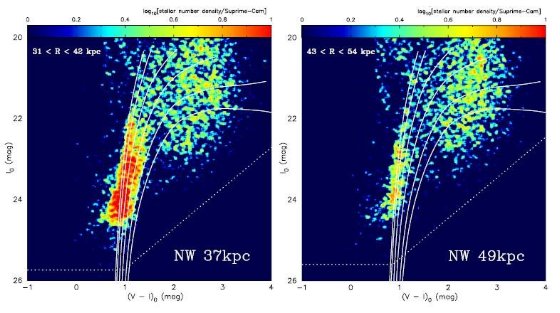

図36.M31 北西短軸沿いの色等級図。

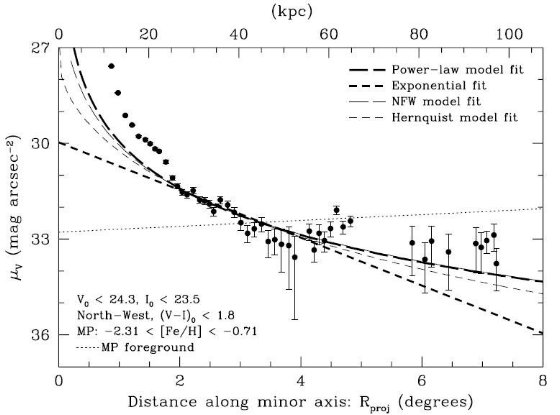

図37.低メタル(青)及び高メタル(赤) RGB 星の短軸沿い密度プロファイル。

図39.図38と同じだが、Vo < 24.3, Io < 23.5 に制限。その結果、 背景星の割合が減少した。

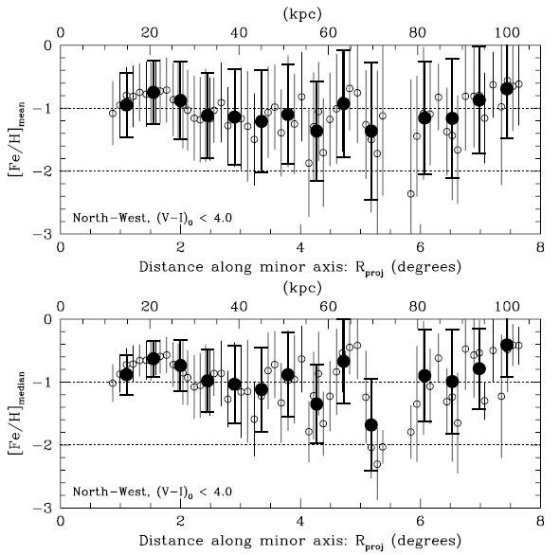

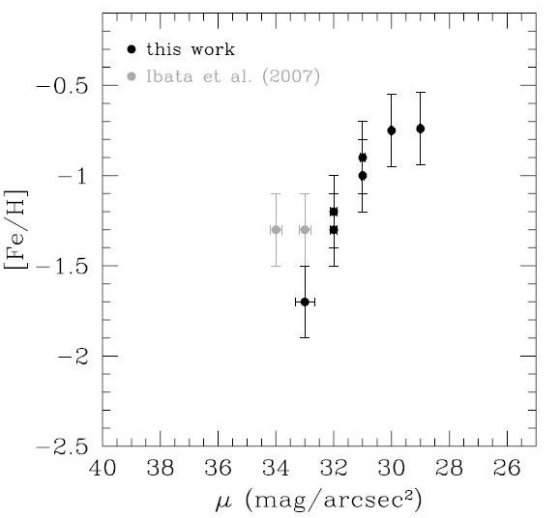

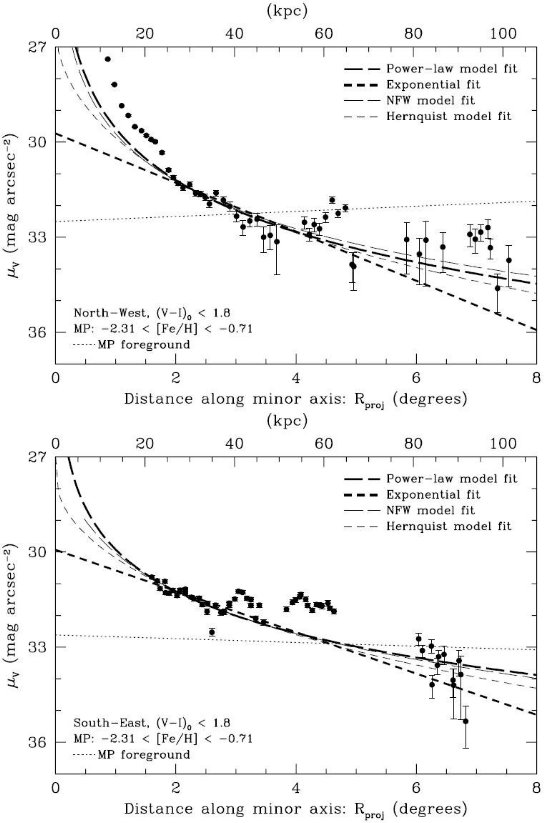

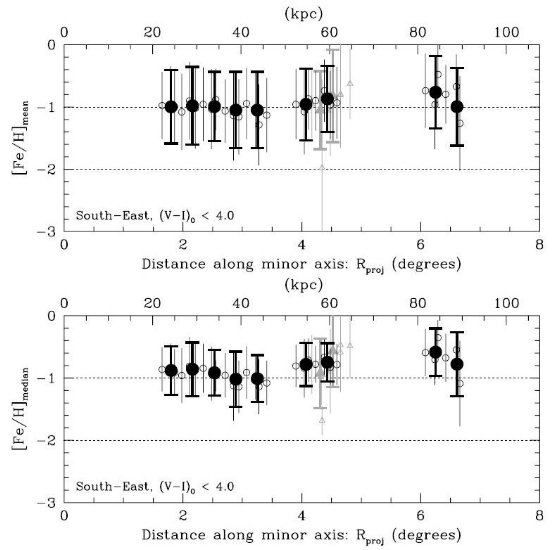

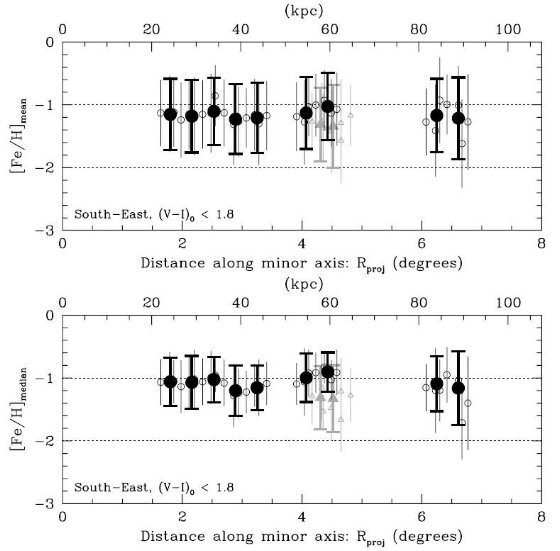

図40.北西ハロー(上)平均メタル量の投影距離による変化。

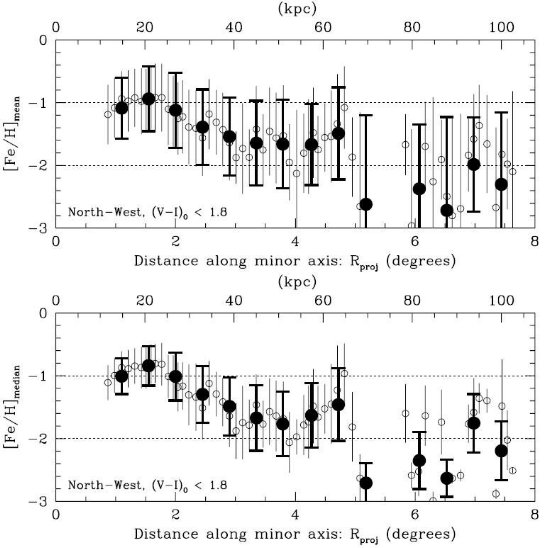

(下)メディアン。

図41.図40と同じだが、前景星混入防止のため 0.9 < (V-I)o < 1.8 に限定。

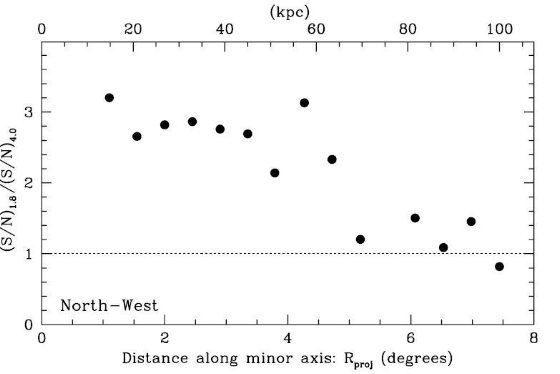

図42.S/N の比較。

図44.副構造のメタル量と表面輝度との関係。表面輝度が高いほど高メタルの 傾向が見られる。

M31 の北西ー南東の短軸に沿って R = 100 kpc まで、南西方向長軸に沿って

R = 60 kpc まで、ハローの副構造を調べた。Ibata et al. が報告した二つの副

構造を南東短軸上に確認した。北西短軸上には二つの密度超過を発見した。

これら4つの副構造、及び「西の棚」を調べた結果、それらの間の恒星種族に

違いを発見した。これはそれらが異なる起源を有することを示唆する。統計的に

考えると M31 ハローには少なくとも 16 の異なる起源の副構造が存在する。これは

ハローの外辺部が z ∼ 1 以来、 107 - 109 Mo の

銀河による、それだけの回数の降着を経験してきたことを意味する。

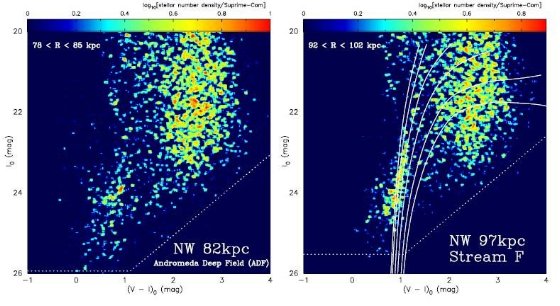

スムーズハローの表面密度はスケール長 17 kpc の Hernquist モデル、または

べき乗則 R-2.17±0.15 でよくフィットされることを見出した。

密度分布が滑らかに変化するのに対し、メタル量は空間的に一様でなく、中心

距離に対し単調な変化を示さない。これはハロー種族が降着成分を力学的に

一様化するに十分な時間を経ていないことを意味する。

図2.完全性関数。

図5.SE3 フィールドの一部 7'.6 &tims; 17'.5 画像。総露光時間 30 分。

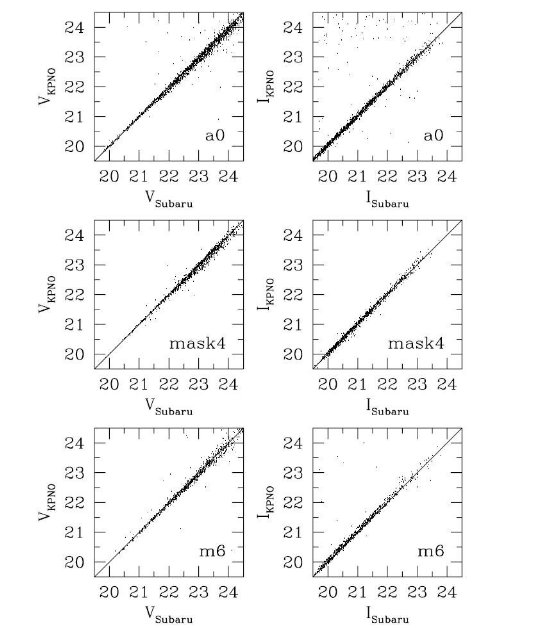

図7.KPNO, すばる重複領域での等級の比較。

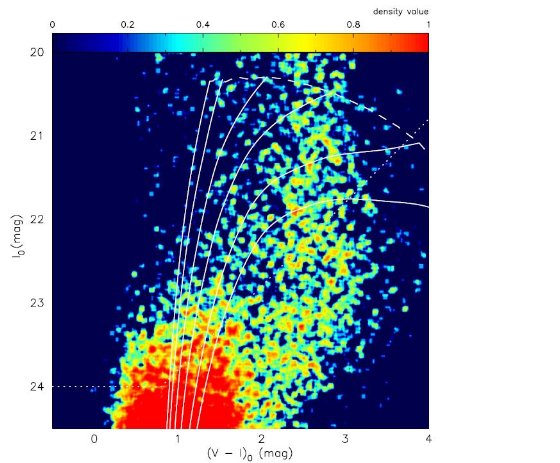

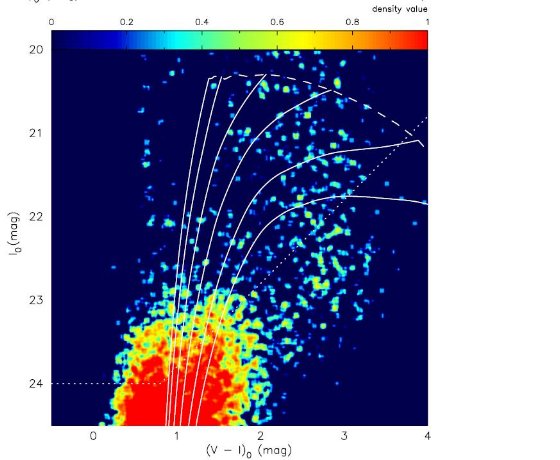

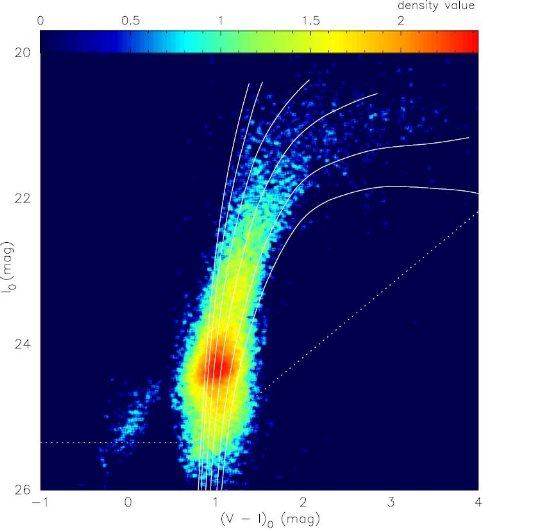

図9.ジャイアントストリーム1領域の対数スケール色等級図。AGB バンプと レッドクランプのピーク数密度は 0.07 × 0.07 mag あたり 224 と657 である。主な特徴は,I0(TRGB) = 20.5, I0(AGBバンプ) = 23.5, I0(RC) = 24.5。実線= VandenBerg et al.2006 の 12 Gyr, [Fe/H] = -2.14, -1.41, 1.14, -0.71, -0.20, 0.00 等時線。点線= 50% 完 全性。星印=TRGB, AGBバンプ, RC の位置。

図11.二つの領域での色等級図。実線=球状星団のライン。左から NGC6341([Fe/H]=-2.16), NGC6205([Fe/H]=-1.39), NGC5904([Fe/H]=-1.11), NGC104([Fe/H]=-0.70), NGC6533([Fe/H]=-0.16), NGC6528([Fe/H]=-0.07)。

フレーム内四角は内挿法で各星のメタル量(Bellazzini et al 2003)を決めた範囲。

図13.パラメターの値がメタル量分布に与える影響。破線=ベストフィット解。 上:(a) (m-M)o を 0.15 増加、(b) (m-M)o を 0.15 減少、(c) E(B-V) を 0.05 増加、(d) E(B-V) を 0.05 減少。

下: VandenBerg et al 2006 による Victoria-Regina 等時線を使用して、 コラム内パラメターに対して再決定したメタル分布。

図16.AGB バンプと RC のモデル予想値 (Rejkuba et al 2005)。横点線=観測値。

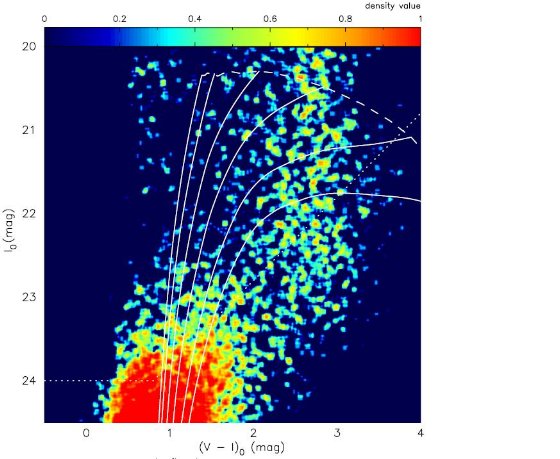

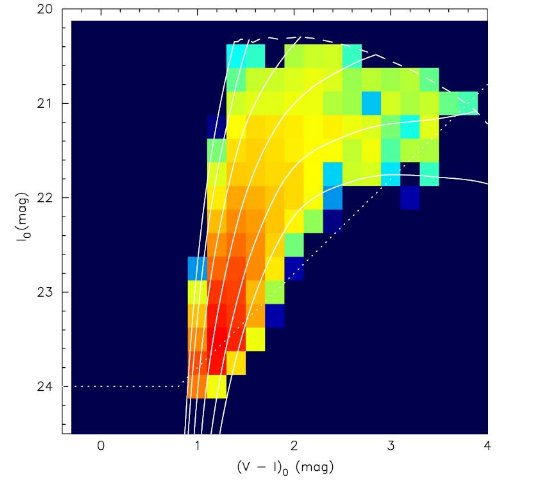

図18.(右)全観測領域の合成色等級図。実線=VandenBerg et al 2006 の t = 12 Gyr, [α/H] = +0.3, [Fe/H] = -2.31, -1.71, -1.14, -0.71, -1.14, -0.71, -0.30, 0.00 の等時線。

(左)右と同じだが、低密度側を明示。論文では逆

図19.色等級図の場所による変化。左上 (l,b) =(103°.0, -16°.5)、 右上 (l,b) =(103°.4, -20°.7)、左 (l,b) =(103°.4, -25°.1)

図21. -2.31 < [Fe/H] < 0.00 の星から作った、対数スケールでの matched filter map。分解能は 0.2 mag × 0.25 mag.

図22続き。左に同じだが、線形目盛り。

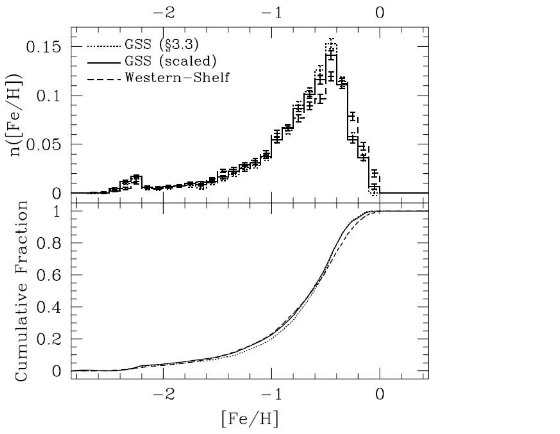

図24.(上)「西の棚」のメタル量分布。Victoria-Regina 等時線使用。

(下)累積分布。

図26.ストリーム C, D 領域、恒星選択の基準を厳しくして求めた色等級図。

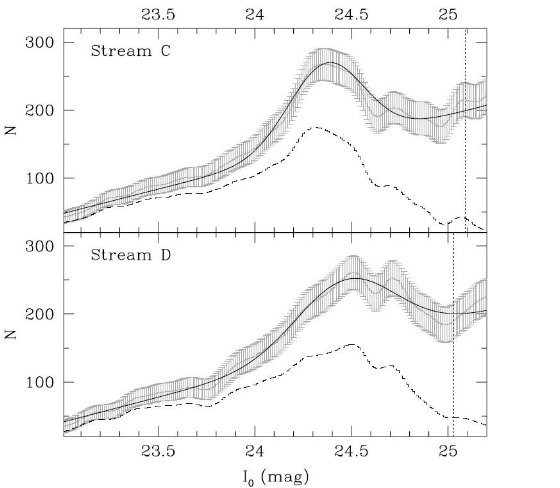

図28..ストリーム C, D 領域光度関数。実線=不完全性補正。点線=非補正。

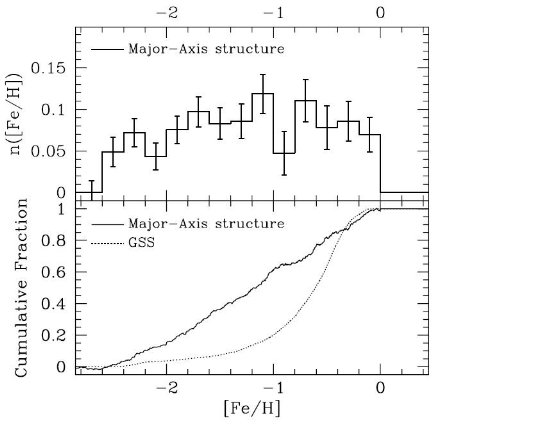

図30.(うえ)主軸上ハローのメタル分布。(下)累積分布。

前景矮星の混入を防ぐため (V-I)o<1.8 の青い星のみ使用。

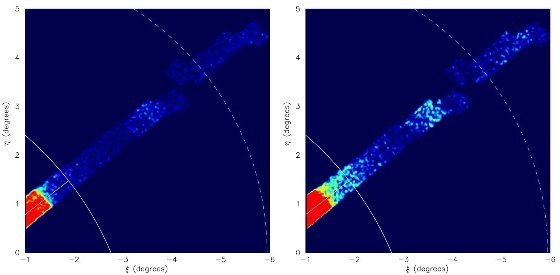

図32.ストリーム E, F 領域。(左)-0.71 < [Fe/H] < 0.00, (右)-1.71 < [Fe/H] < -0.71

図34.ストリーム E, F のメタル分布。

図35(続き).

図36(続き).M31 北西短軸沿いの色等級図。

図38.(上)北西短軸、(下)南東短軸に沿った低メタル星密度プロファイル。

長破線=べき乗フィット、上は α = 2.17, 下は α = 1.75.

短破線=指数関数フィット。上は Rh = 17.1 kpc, 下は Rh = 31.7 kpc.

薄い破線= NFW モデル。上は Rh = 0.2 kpc, 下は Rh = 6.3 kpc.

図40.南東ハロー(上)平均メタル量の投影距離による変化。

(下)メディアン。

図41.図40と同じだが、前景星混入防止のため 0.9 < (V-I)o < 1.8 に限定。

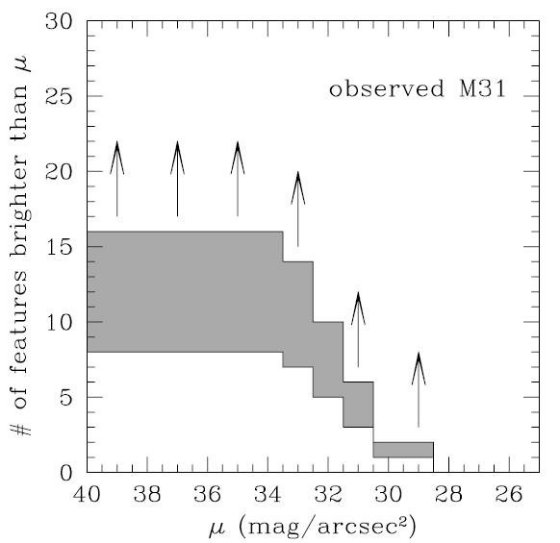

図43.M31 ハロー副構造の累積数(Ibata et al 2007)。灰色=推定上限と下限。