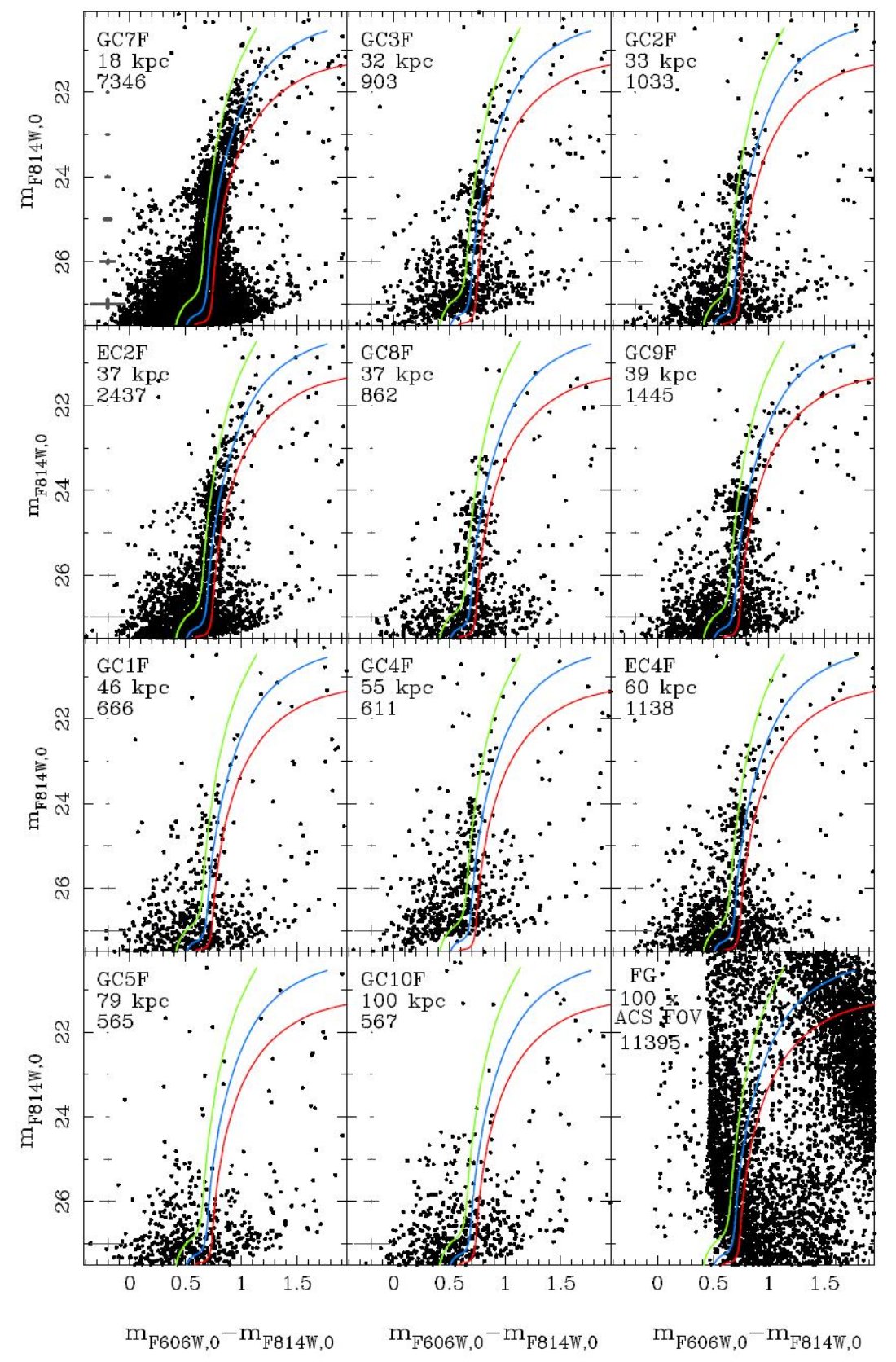

HST/ACS を用い M31 ハロー外側の星種族を観測した。観測は 11 の明るい球状

星団の傍のフィールドで行われ、距離は 18 - 100 kpc, 深さは水平枝の 2.5 等

下(m814W = 27 mag)まで達している。

色等級図は 60 kpc まで星数が多く、比較的高メタルの RGB を示す。10 Gyr

の年齢を仮定して、Dartmouth 等時線を使いメタル分布を求めた。主に [Fe/H]

= -0.6 から -1.0 であった。

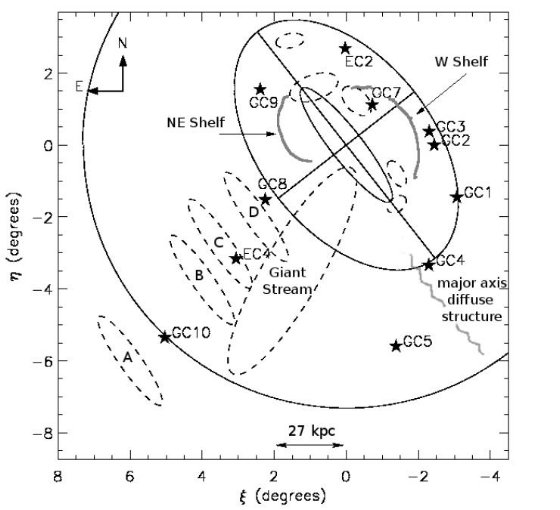

図1.M31 模式図。黒星=球状星団。内側楕円=M31円盤。外側楕円= b/a を 0.6 とした時の 55 kpc 圏。外側円= 100 kpc。ラベルなし破線楕円=ハロー内側で最近 研究された副構造(Richardson et al 2008)。それらは北東から南西に順に、 NE Clump, N Spur, NGC 205 Loop, Claw, G1 Clump。

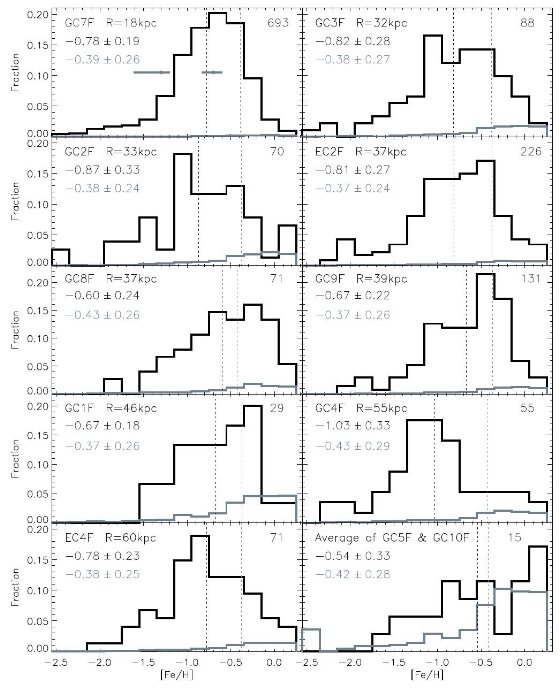

図4.ハロー4領域でのメタル分布。t = 10 Gyr を仮定。各パネルの数字は 上=名前、投影距離、星数。 中=平均メタル量。下=前景星。灰色線=前景星。

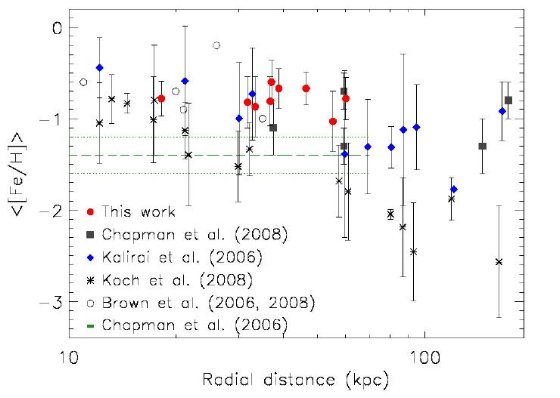

30 - 60 kpc での平均メタル量は [Fe/H] = -0.8 ±0.14 である。 メタル量勾配の証拠はない。低メタル [Fe/H] ≤ -1.3 種族の星は ≤ 10 - 20 % と考えられる。観測フィールドがバイアスなしのサンプルであると仮定 すると、M31 は MW に比べ、少なくとも 60 kpc までかなり高メタルである。

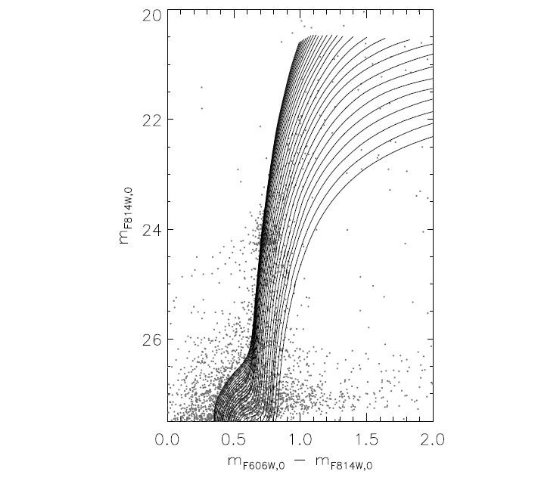

図3.メタル分布を調べるため、 EC2F 領域の色等級図(灰色点)に t = 10 Gyr, [Fe/H] = -2.5 から +0.3 を重ねた。

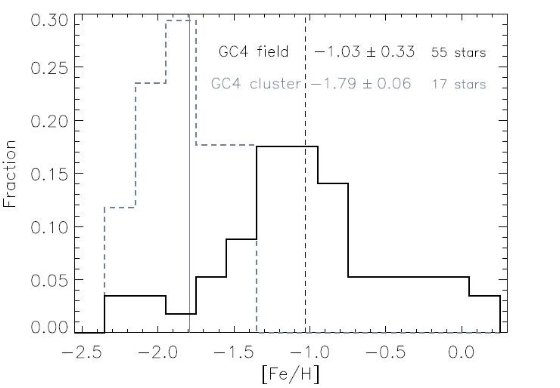

図5.黒実線= GC4 付近フィールドのメタル分布。灰破線=球状星団メタル分布。

図6.ハローフィールドのメタル量分布。黒いアステリスク、緑破線は分光。 他は測光の結果。