目的: HST/WFPC2 による M31 明るく若い星団の撮影結果を報告する。限界等級は B ∼

25 と浅い。星団数は 20 である。ここではデータ整約パイプラインの解説と、最も

明るい星団、van den Bergh 0 への応用を述べる。

方法: PSF フィット測光を vdB0 に対し行った。測光完全性を人工星テストで調べた。

観測色等級図をモデル等時線と比べ、赤化、年齢、メタル量を導いた。星団構造パラ

メターは強度プロファイルにモデルフィットして導いた。

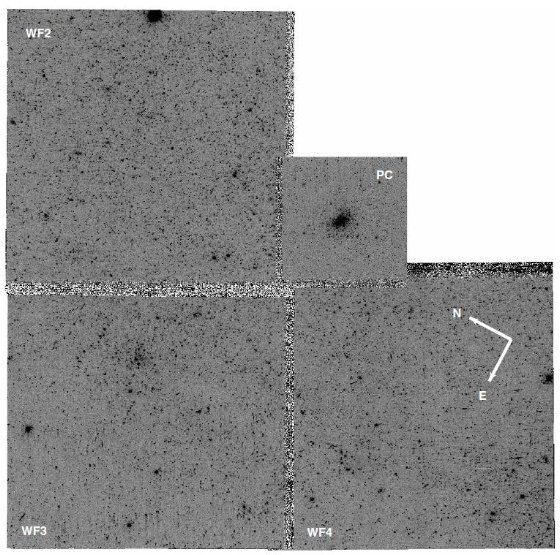

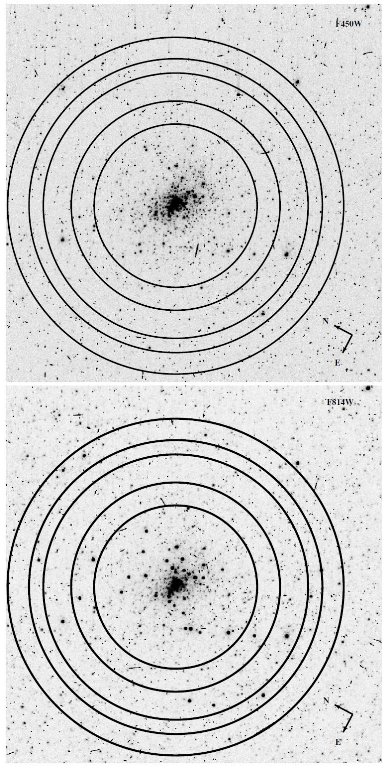

図1.WF と PC モザイク F450W 画像。 VdB0 は PC 画像の中心。

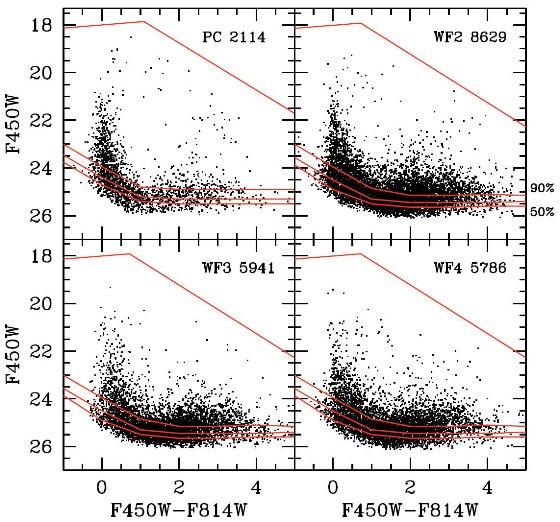

図3.WFPC2 の4つのチップ(図1参照)のフィールド毎の色等級図。パネル右上の 数字=星の数。上線=飽和。下線=完全度が 90%. 70%, 50%。

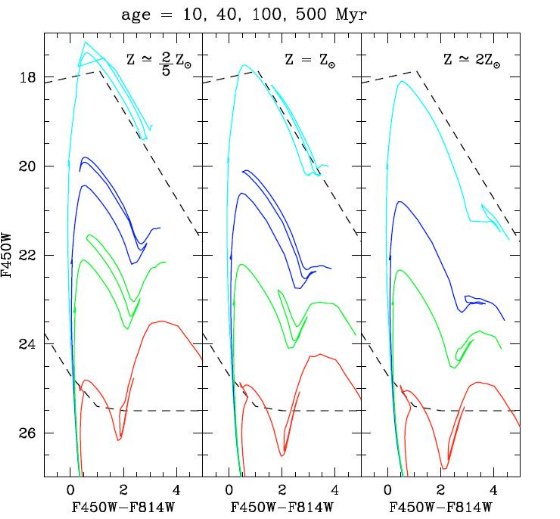

図7.上破線=飽和。下破線=完全度 50%。色は年齢らしいが書いていない。

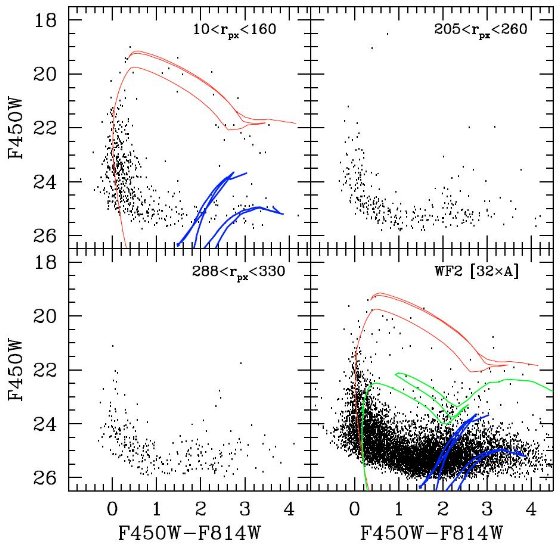

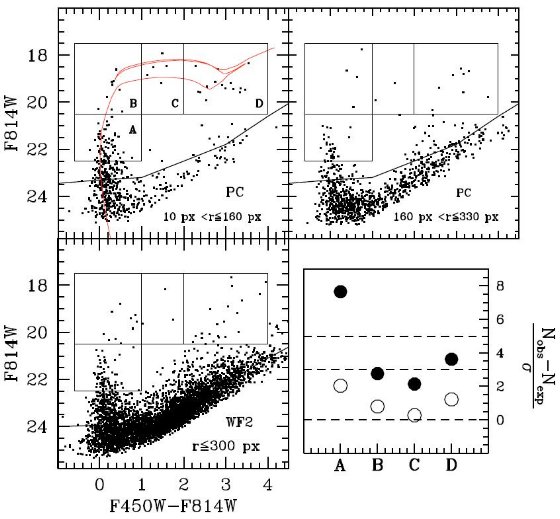

図9.図2の円環の色等級図。(左上)中心円、(右上)内側円環。(左下)外側円環。 この3つは同じ面積。(右下)WF2フィールドで面積32倍。

赤線=太陽メタル、t = 25 Myr。緑: z=0.008, t = 125 Myr, 青:z=0.0006 と z = 0.006 T = 12 Gyr の二つ。

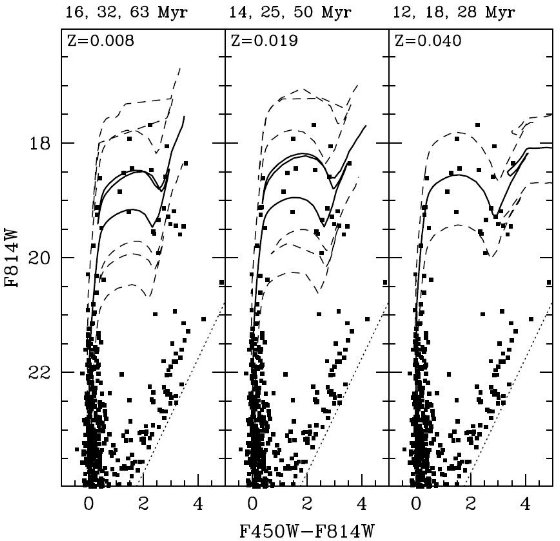

図11.メタルと年齢セットでの色等級図のベストフィット。

結果: 最も保守的な仮定で、M > 2.4 × 104 Mo だが、おそらく

4 - 9 × 104 Mo である。色等級図から、t ≈ 25 Myr,

太陽メタルである。星団には 18 個という多数の赤色超巨星が含まれていた。

色等級図は NGC 1850 のような LMC の若い星団とよく似ている。

結論: VdB0 は最も明るい銀河系散開星団よりさらに 1 mag 程度あかるい。その

現在の質量と半光度半径 (7.4 pc) は散開星団よりは球状星団ににる。しかし、

円盤内での位置からこの星団は力学効果、特に巨大分子雲との遭遇で、 4 Gyr

以内に破壊されるだろう。

図2.(上)F450W 画像。VdB0 が中心。 (下)F814W 画像。VdB0 が中心。

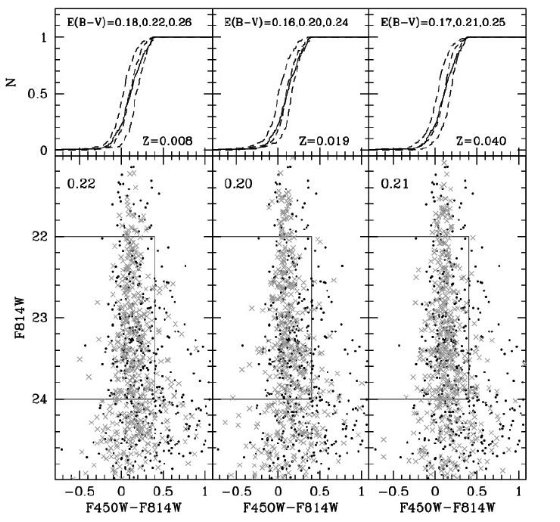

図6.黒点=VdB0 の半径 160 ピクセル(図2の最内側円)の星。灰色点= 30 Myr モデル(BASTI webtool, Cordier et al 2007)。

(左)Z = 0.008。(中)Z = 0.019。(右)Z = 0.040。細線ボックス=上の 累積カラー分布を作った領域。

(上)実線=観測累積カラー分布。まん中の破線=ベストフィットの赤化量。 採用するモデルのメタル量を変えても得られる赤化は殆ど変わらないことに注意。

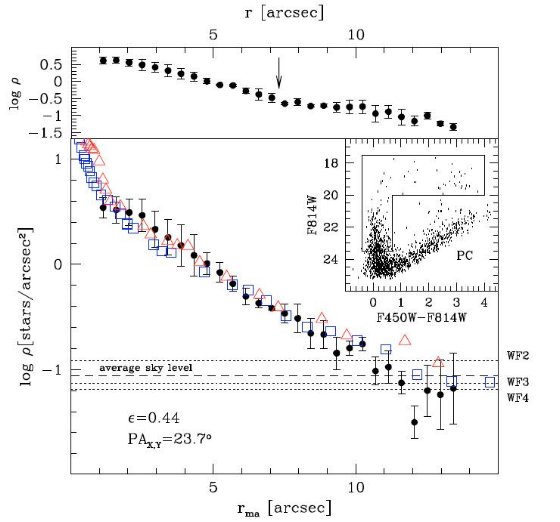

図8.(上)背景を除去した VdB0 の表面密度プロファイル。

(下)楕円形で計数し、主軸半径で表わした密度。

図10.(上)VdB0 の二つの円環の色等級図。(左下)WF2 フィールドの色等級図。 (右下)異なる色等級図ボックス内の背景除去後の数。白丸=中心円。黒丸=内側円。

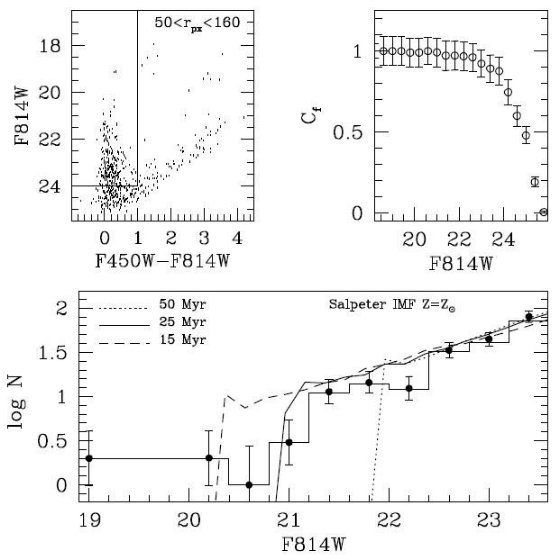

図12.光度関数の比較。(左上)箱=光度関数を作るのに使った領域。 (右上)完全度。(下)ヒストグラム=完全度補正なし。黒丸=補正あり。 太陽メタルでは 25 Myr がベストフィットと判る。