近傍銀河の黄色超巨星は熱く明るい大質量星から冷たい赤色超巨星への進化

を明らかにするために重要な天体である。しかし、この領域は銀河系の前景星

の混入が問題である。アンドロメダ銀河では視線速度の差を使ってこの区別が

可能となる。

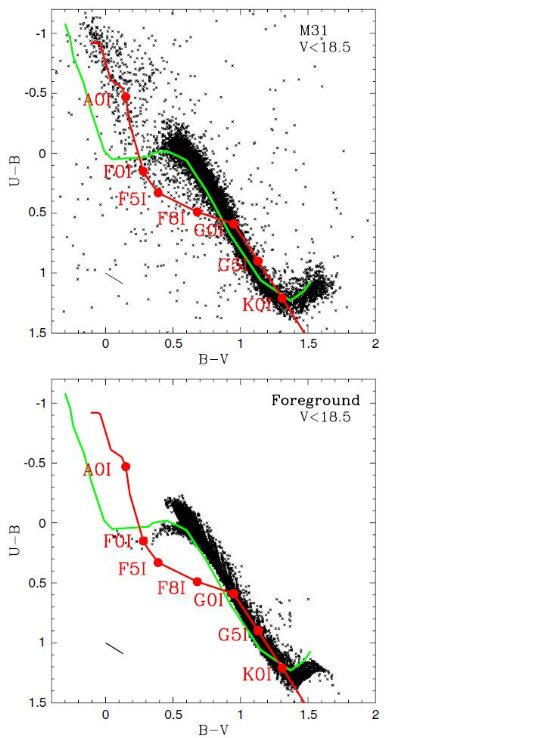

我々は色等級図上で 12 Mo 以上に対応する 2900 星の視線速度を観測した。

その結果、ランク1(かなり確か)の星 54 個、ランク2(多分)の星 66 個

を得た。つまり混入率 96 % である。ただ、候補星の中に銀河系ハローの巨星

が残っている可能性がある。実際、ランク2の一部をつい観測した結果、

4つは M31 から除外され、5つが確認される結果となった。

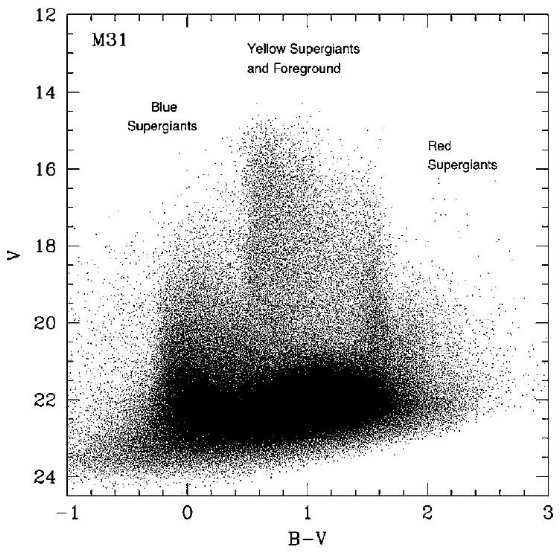

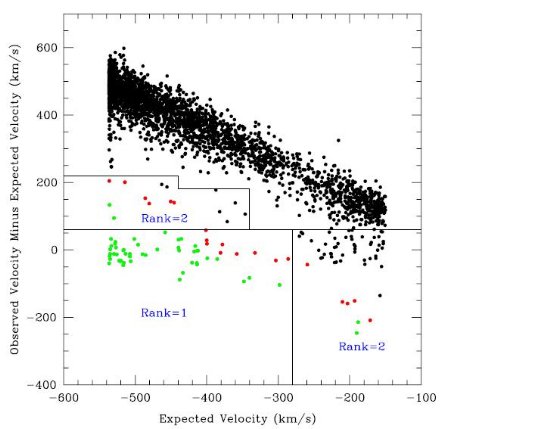

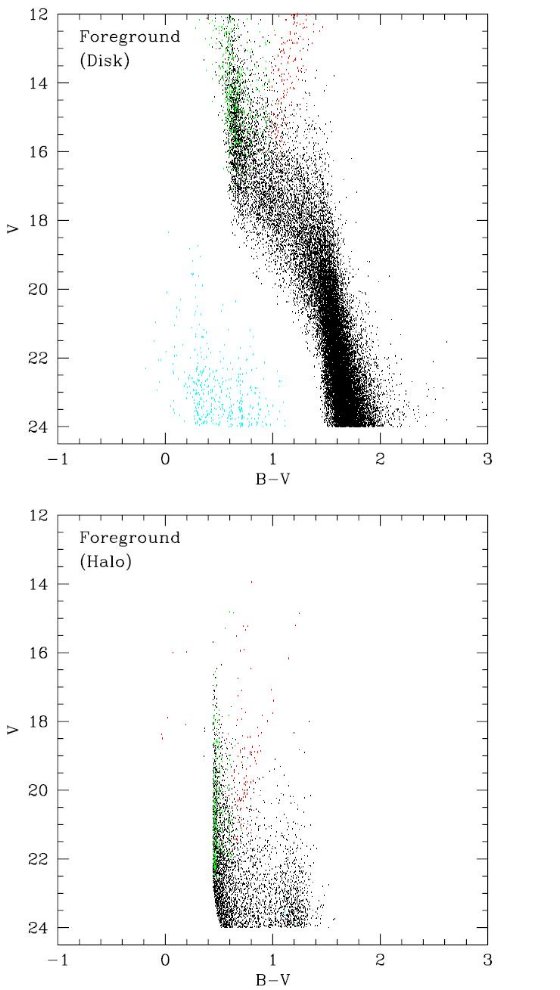

図1a.M31 方向の LGGS 測光。

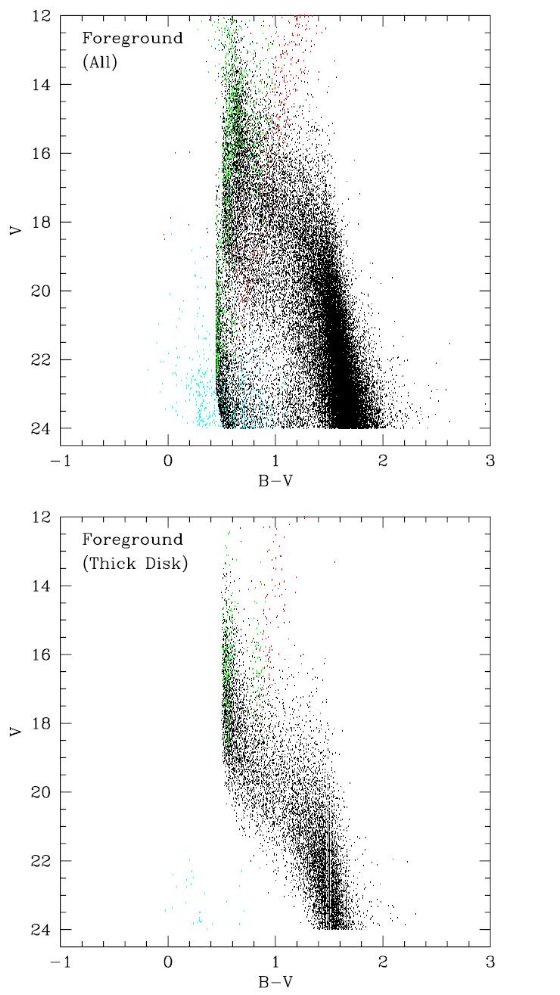

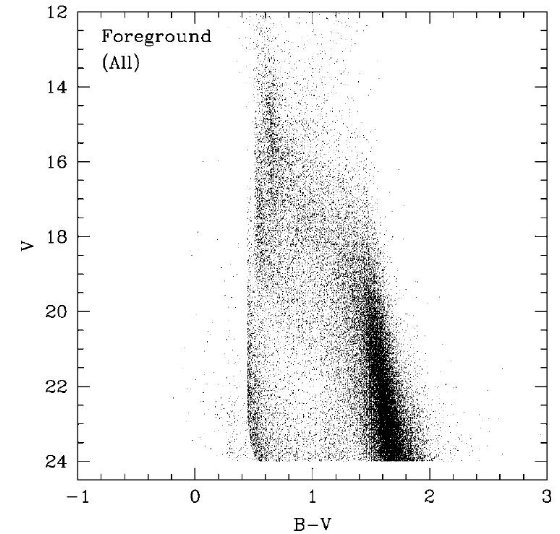

図2a.Besancon モデルによる混入前景星の色等級図。赤=巨星。緑=準巨星。 シアン=白色巨星。黒=主系列星。

(上)予想される混入前景星の色等級図。(下)厚い円盤の寄与。

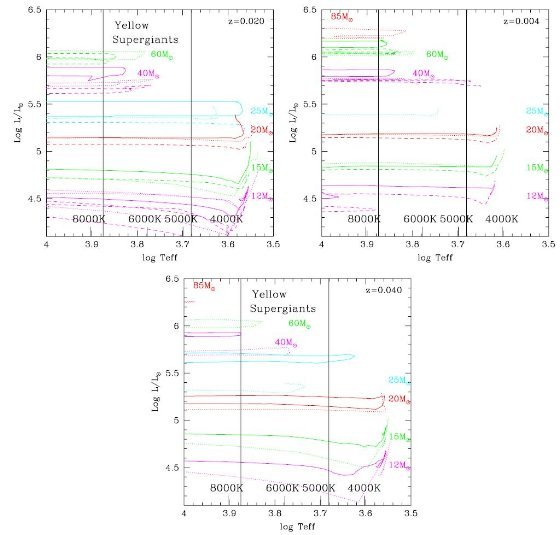

図3.ジュネーブモデルの進化経路。実線= 300km/s 回転の最新モデル 破線=回転なしの最新モデル。点線=古いモデル。

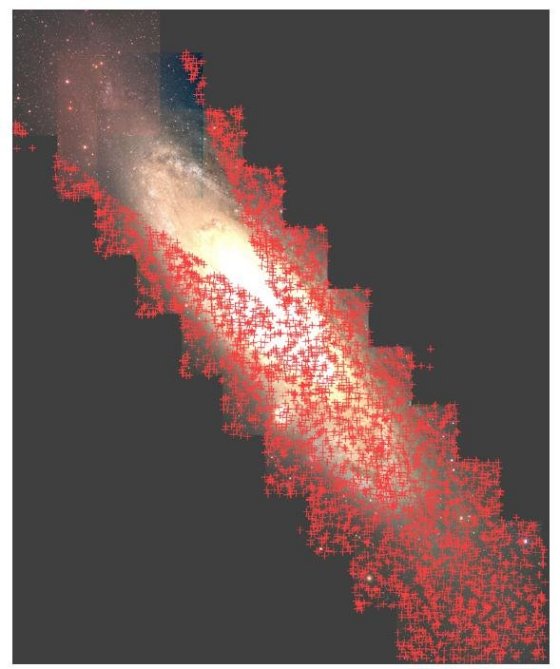

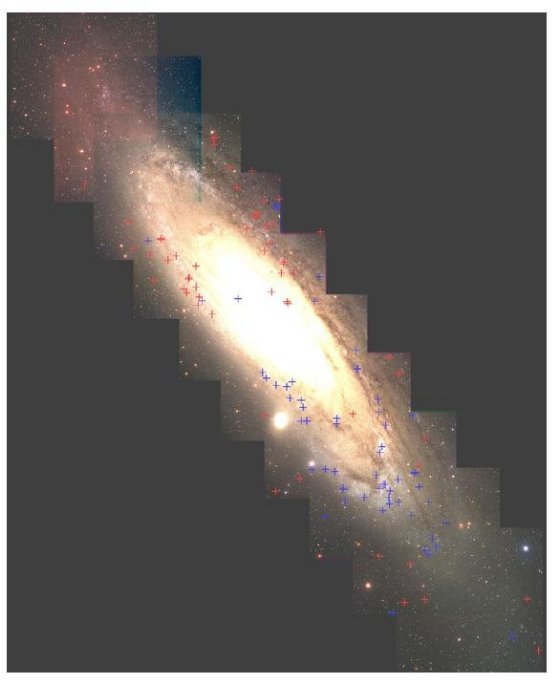

図5.31' × 31' LGGS 像上のサンプル星の分布。鰐口形の分布境界 は Vrad < -150 km/s という要請から来ている。つまり、図上 M31 円盤 は右側が近い配置で、回転は逆時計回りなので、北東軸側では回転が本体の 接近速度を打ち消し、視線速度がゼロに近くなり、ハローを紛れてしまうの である。Chemin 2009 に HI 回転図が載っていて参考になる。

図9.視線速度の観測値と円盤期待値との比較。

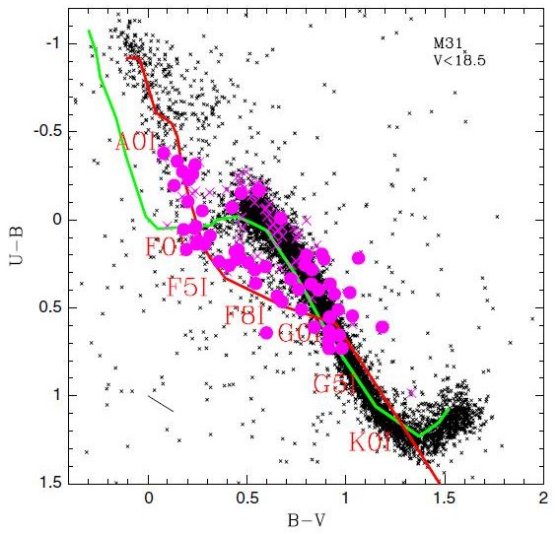

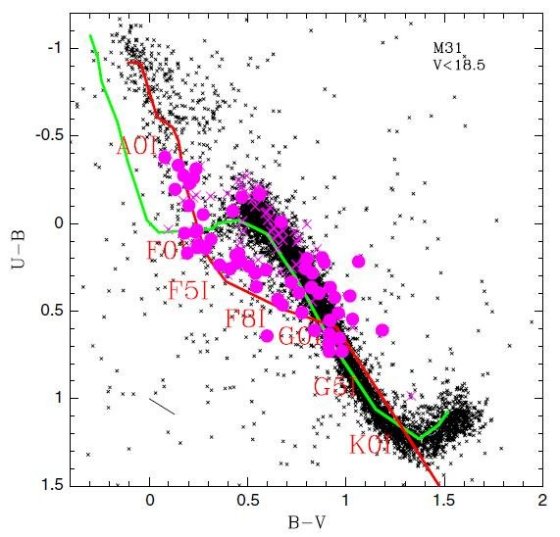

図13.図4と同じ。マゼンタ=黄色超巨星。

図14.青=ランク1と確認されたランク2.赤=ランク2.

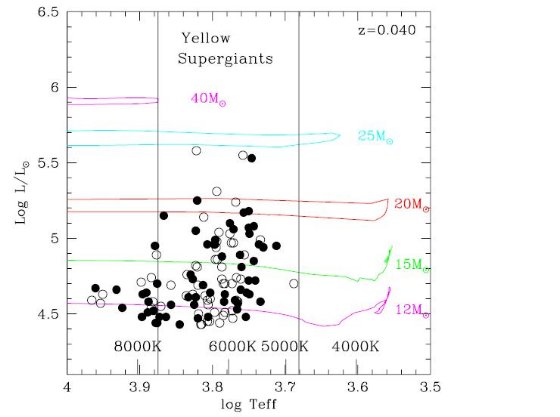

HR 図上の黄色超巨星の位置と回転を入れたジュネーブ進化経路は良く一致 した。しかし、質量の関数としての黄色超巨星の数の相対比(?)はモデル と比べるとファクター10違う。すなわち、予想では高質量の黄色超巨星が もっと沢山存在するはずなのである。未進化の O 型星の推定数が 24,800 個 あるのに対し、20 Mo 以上の黄色超巨星観測数が 16 個(図15の数とは 合わない?)ということは、黄色超 巨星期が 3000 年くらいであることを意味する。これは、 12 Mo, 15 Mo の 進化経路の予想とは合うが、より大質量の星に対する 20,000 - 80,000 年 という値とは一致しない。

図1b.Besancon モデル(Robin et al 2003) による M31 方向銀河系星の色等級図。

図2b.(上)円盤からの寄与。(下)ハローの寄与。

図4.緑線=矮星。赤線=超巨星。(上)M31 LGGS データ (Massey et al 2006) 赤線は E(B-V) = 0.13 の赤化を加えた。赤化ベクトルは図の左下の直線。 (下)Besanson モデルの同じ方向画角での前景星シミュレーション。

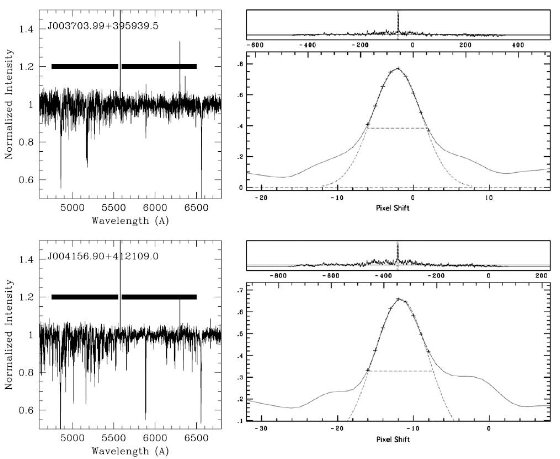

図6.スペクトル(左)とクロス相関(右)の例。左図の太い横棒は 4750 - 5550 と 5600 - 6500 A のクロス相関に使用した波長域を示す。

(上)銀河系矮星。Vrad = -48 km/s で期待値 -534 km/s とずれる。

(下)M31 星。Vrad = -335 km/s で期待値 -303 km/s とあう。

図12.図1と同じ。マゼンタ=確認された黄色超巨星。

図15.回転 300 km/s 入りの最新ジュネーブモデル。図3に同じ。黒丸 =確認された黄色超巨星。白丸=未確認黄色超巨星。