M31 の 11 領域で HST 撮像データをアーカイブから採り、 CMD を作った。領域は

R = 50 kpc まで

をサンプルするように選んだ。赤色巨星のカラーをエラー 0.1 でメタル量 [M/H] に

変換した。使用等時線等の詳細は Worthey et al 2004 参照のこと。

Worthey (1994) はフィットの年齢効果は d[log(age)]/d[log(abundance)] = -3/2

であるとした。したがって、9±3 Gyr の年齢巾に対してはアバンダンス不定性

は (2/3)log(12/6) = 0.2 は大きすぎるらしく、本文では1 0.08 としている。この

値は測光エラー 0.1 mag より少し小さい。(これがどう結び付くか良く分からないが)

Brown et al 2003 の M31 外側で中間年齢種族があるという主張は ∼ 6 Gyr な

ので、古い種族と言ってもよいくらいでメタル評価には影響が小さい。

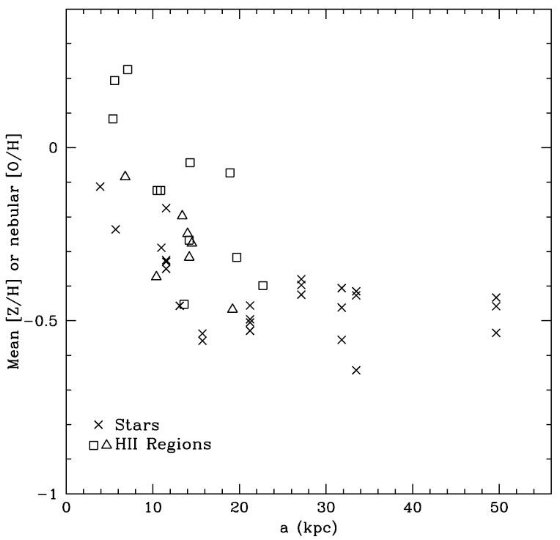

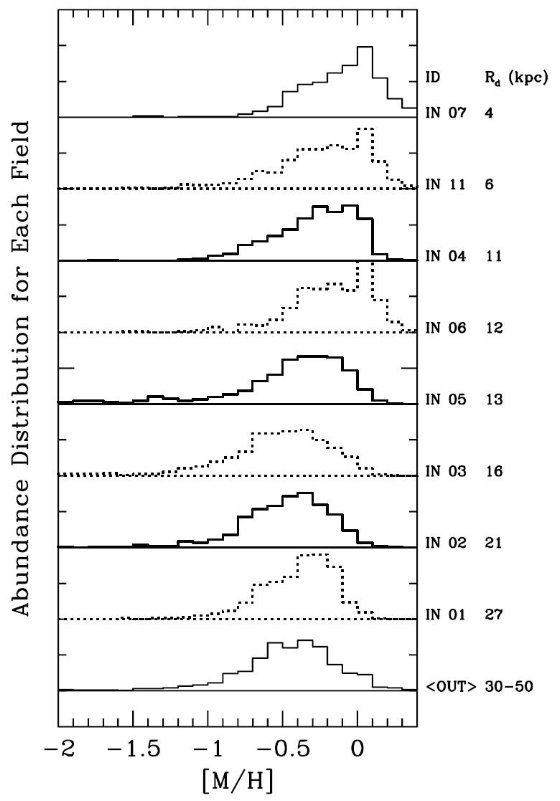

元素分布の巾はどこも同じくらいで、 20 kpc の先では緩やかに低下する。

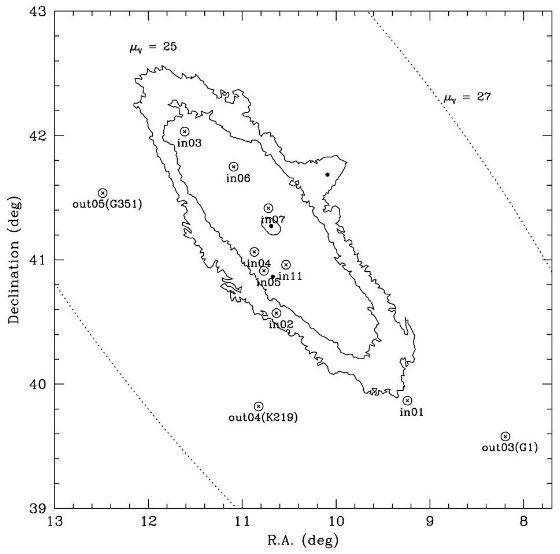

図1.観測領域の位置。等輝度線は Hodge/Kennicutt 1982 で内側から μB = 21, 24, 25 mag arcsec-2。点線は 27 mag arcsec-2のスケッチ。 外側3領域はたまたま 球状星団と重なり、CMD はそれを除いて作った。二つの黒点は NGC 205 と M 32。

図3.中間メタル量の距離変化。同じ距離で異なる値は違う WFPC2 チップによる 画像の差。 HII 領域からの結果 四角=Blair et al 1982、三角= Dennefeld/Kunth 1981 も示す。

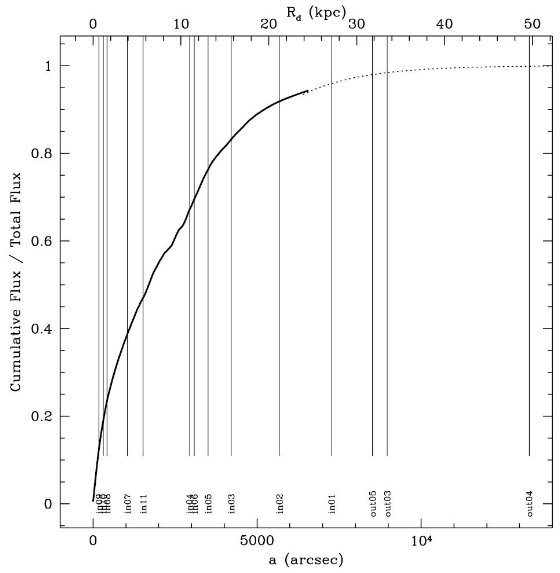

図5.累積表面輝度(6400"の内側)

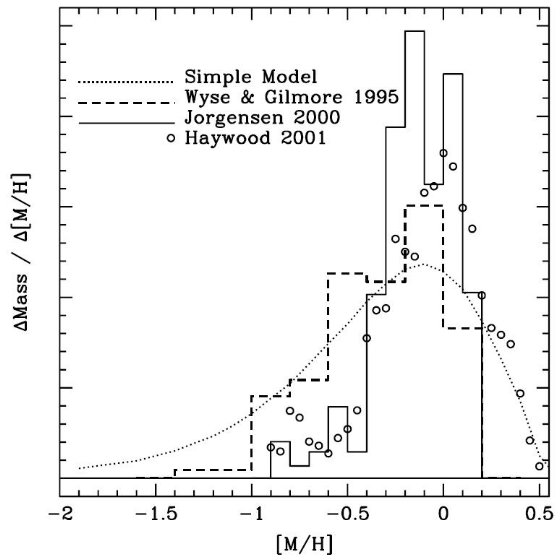

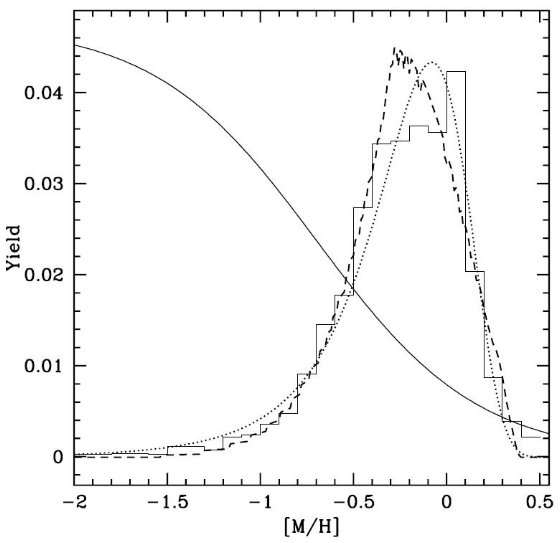

図7.イールド [M/H]p = -0.2, ガス=2% の単純モデルを文献から 採った太陽近傍シリンダーのメタル分布と比較。

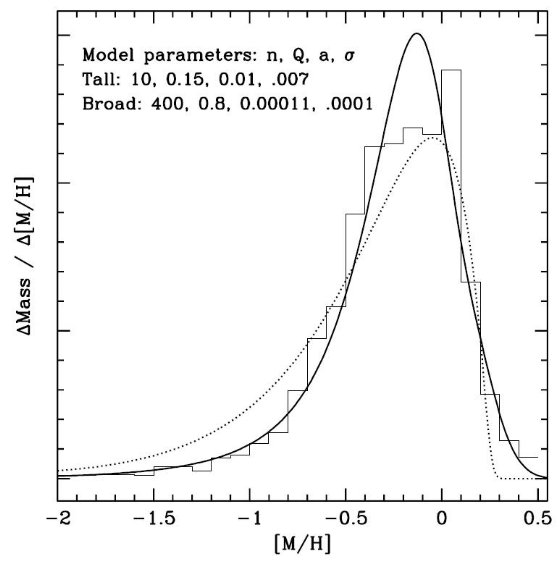

図9.M31 メタル分布を 非一様モデルと比較。

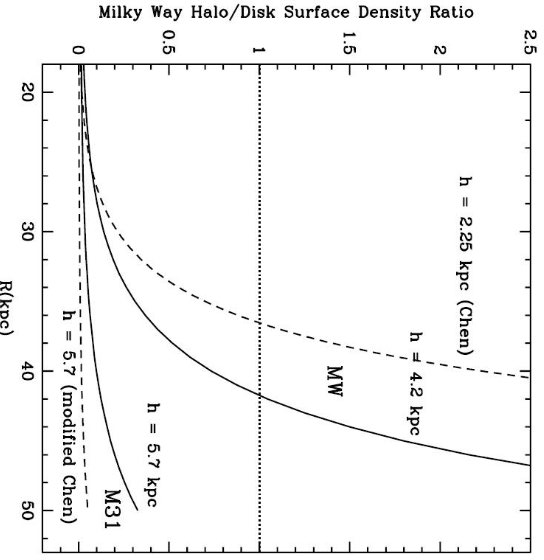

図11.あるモデルに対するハロー対円盤の表面輝度比。

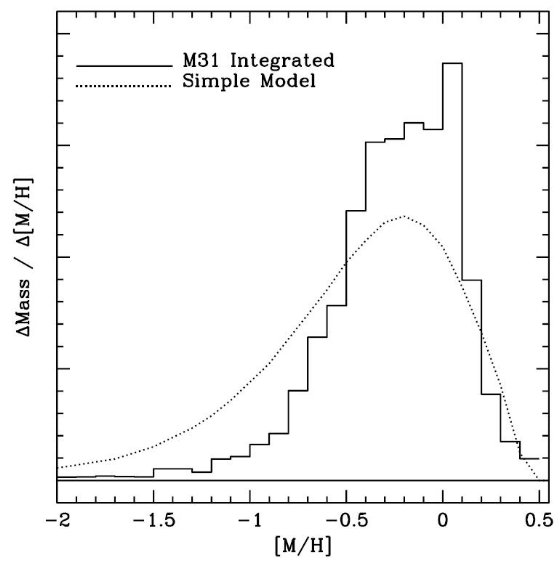

これらの分布に輝度プロファイルから決めたウェイトを掛けて足し、M31 全体の

メタル平均値を求めた。M31 は元々のガスとその後降着してきた物質を逃さず貯えて

いて、さらに現在のガス量は 2 % 程度なので、組成比としてはほぼ成熟していると

言える。

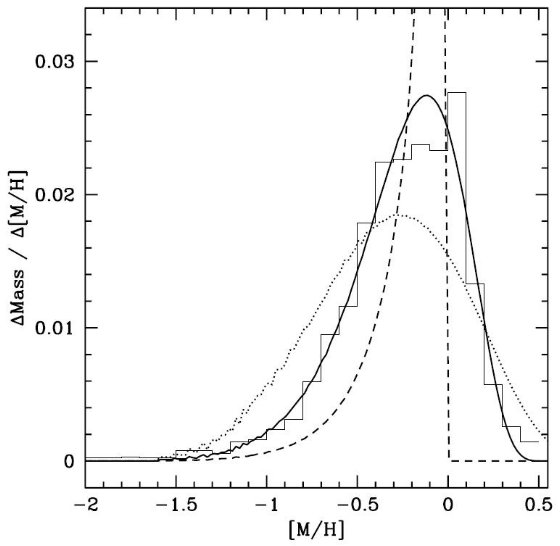

この観測的に閉じた箱である M31 は、太陽近傍と同様に、低メタル星と高メタル

星が「閉じた箱モデル」の予言に比べると少ない。非一様な組成増加、イールドの

変化、降着などを入れた改訂モデルは全て観測の誤差範囲内に収まる。他でも述べたが

M31 外辺部の菱は天の川銀河ハローに比べ10倍高メタルである。そして同じくらいの

距離にある球状星団より高メタルである。この困難さはもし円盤が 50 kpc でも

ハローより支配的であるなら解消される。実際、現在の天の川銀河の密度分布

モデルをスケールを合わせると、アンドロメダでは 50 kpc を越すまでハロー

が支配的にはならない。結局、これまでハローの観測とされていたのは実は円盤の

観測であったのだ。

図2.各フィールドのメタル量分布。ただし、外側3つは平均値。

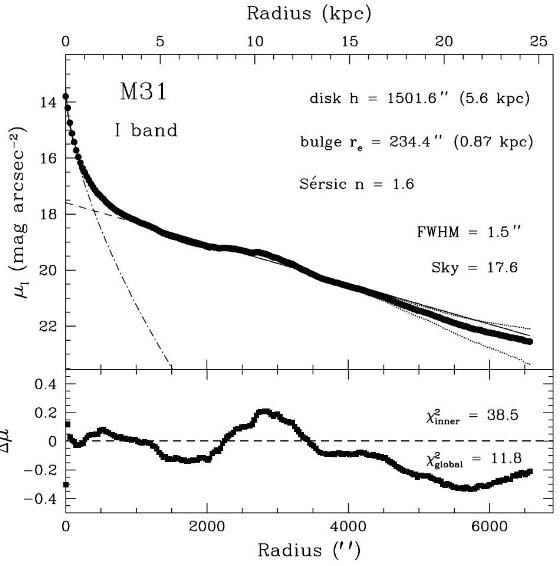

図4.Choi et al 2002 の I-バンド像に楕円フィットして経度平均して得た 表面輝度変化。バルジは Sersic モデルの指数 n = 16, 有効半径 re = 234".4 (0.87 kpc)、有効表面輝度 μe = 16.6 mag arcsec -2 でフィット。円盤は指数型でスケール長 h = 1501".6 (5.6 kpc), 中心輝度 μo = 17.6 mag arcsec-2 でフィット。 (下)はフィットとの残差

図6.銀河全体のメタル分布。点線は比較用の イールド [M/H]p = -0.2, ガス=2% の単純モデル。

図8.M31 メタル分布を rational decreasing yield model と比較。

図10.M31 メタル分布を降着モデルと比較。