M 31 円盤のかなりの部分で長周期変光星探査を行った。 観測はパロマー天文台 60 インチ望遠鏡で 6 年間に渡って 64 領域で行われた。 TI 800×800 CCD 5分露出 で満月期に行われた。0".6/pixel なので、画角は 8 分角になる。赤外測光は KPNO 2.1 m 望遠鏡で 2001 9月と 2002 9月に行った。 約 2000 変光星の観測結果、 赤外測光、i バンド光度曲線、を含む結果を報告する。

周期光度関係はそれらの大部分が AGB 星であることを示す。それらの光度関数は、 巨星枝上光度と 共に増加するマスロス率と、10億年前に現在の数倍高かった星形成率とで理解される。 幾つかの超巨星長周期変光星も見つけた。 M33 からの予想に比べると数が少なく、 場所も IRAS や 2MASS で見られた M 31 星形成リングに限られていた。

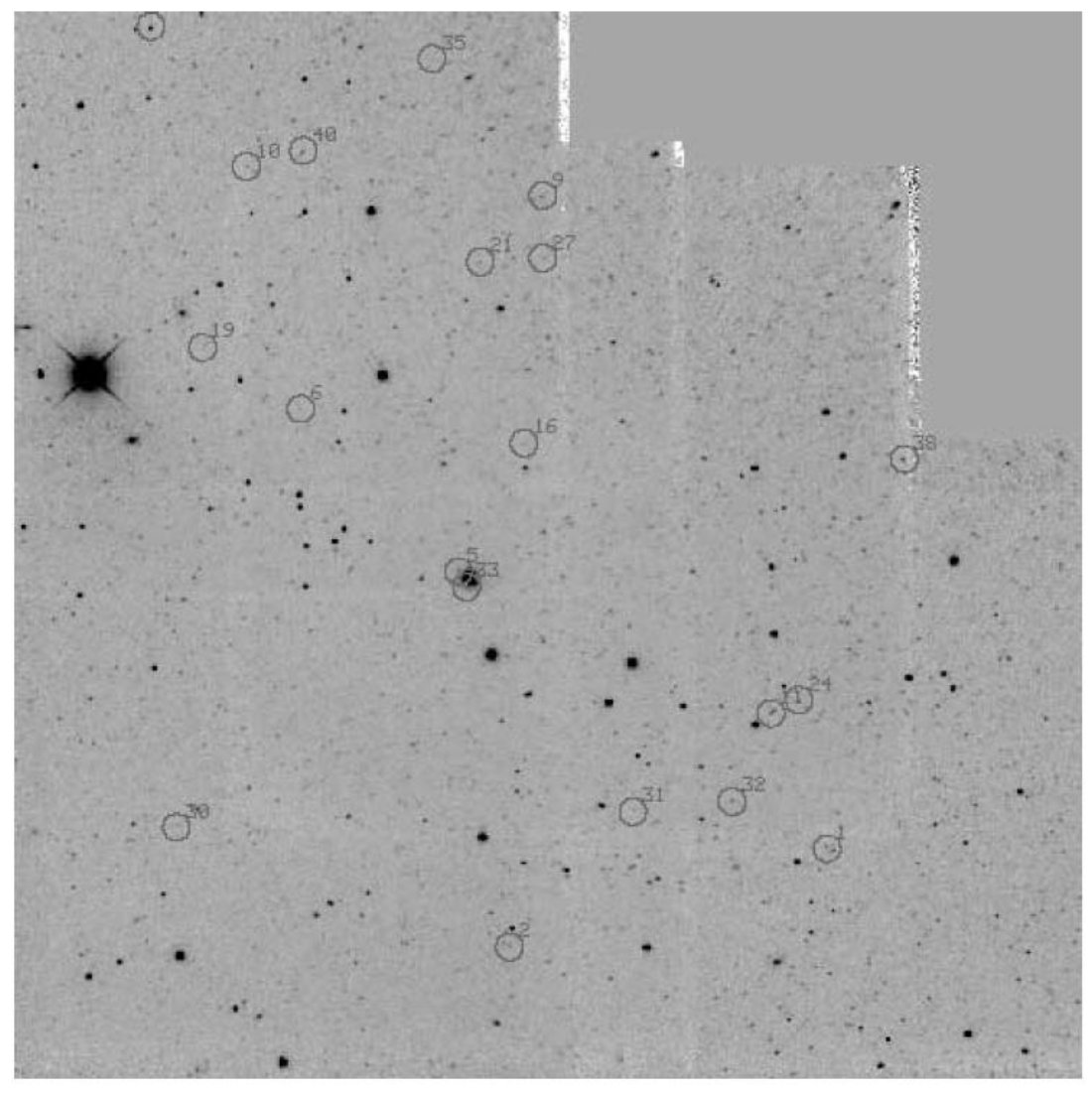

図1.領域11の J バンドモザイク画像。上が北、左が東。画角は 9 分角。

表2.領域11の J バンド測光。表の星番号は初めの2桁が領域番号、後ろの 3桁が領域毎の変光星番号で、上の図についている番号がそれ。

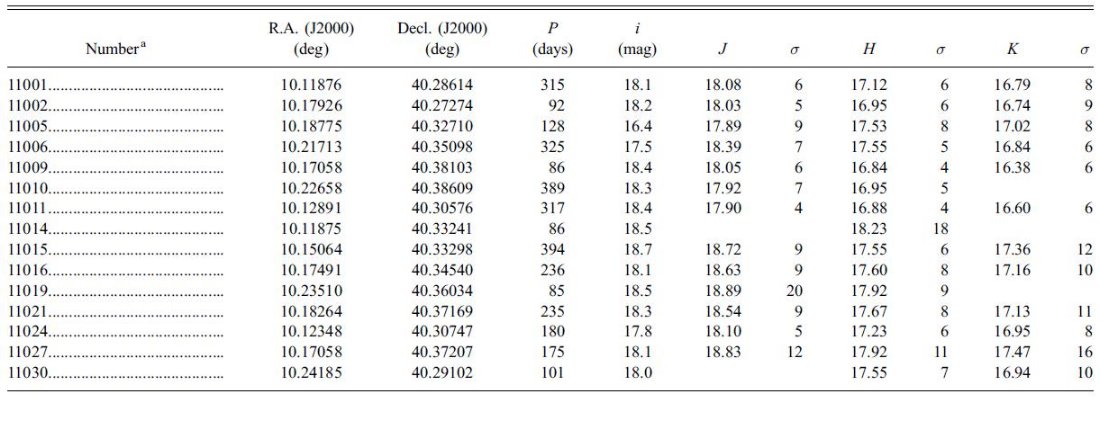

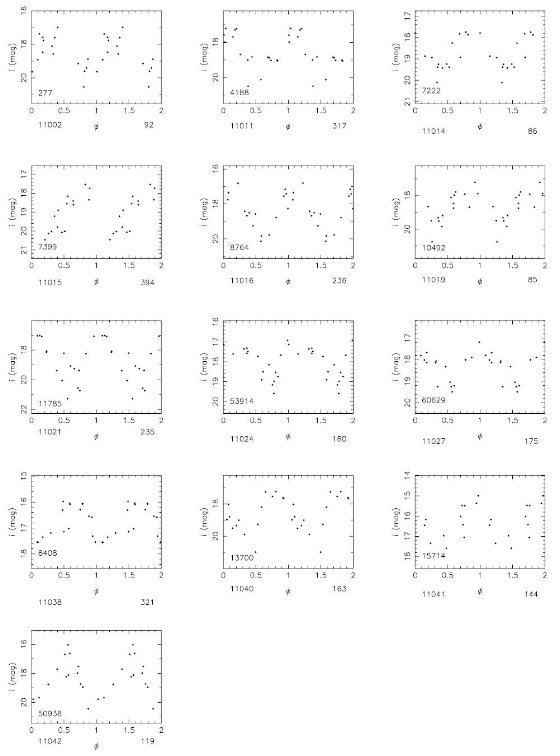

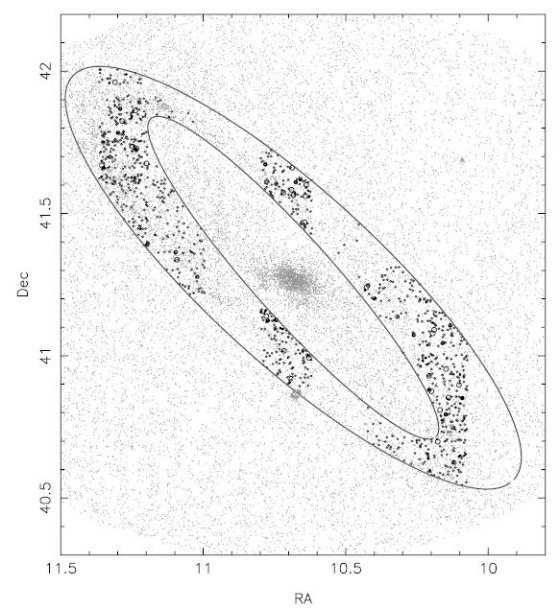

図2.LPV の分布。バックは 2MASS 点源。

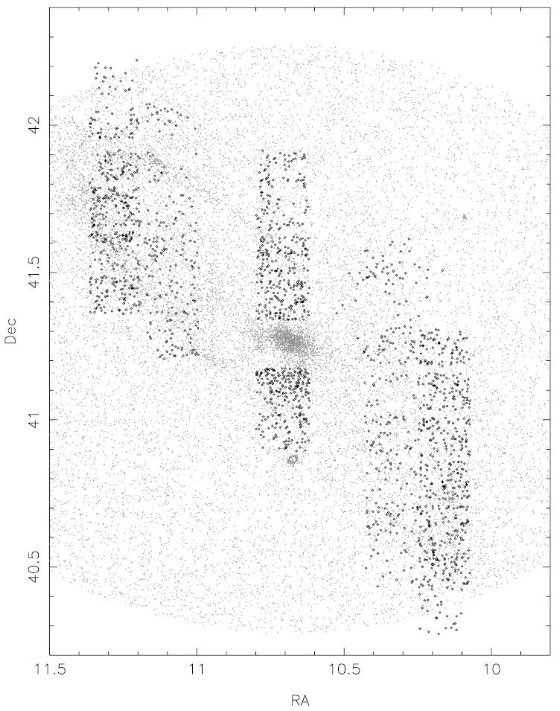

図4.表2の星の変光曲線。ラベル φ の左は変光星番号、右は周期。

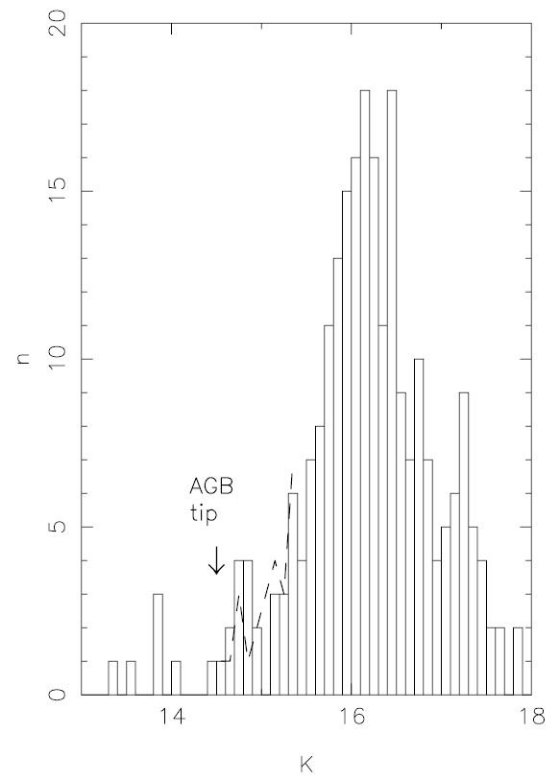

図6.M31 P>400 days LPV の光度関数。破線= LMC の場合。矢印はモデルの 予想。

図8.星形成リング内での LPV . 中点は周期が1年以上の星。小点は K > 15.5 の暗い星。楕円は星形成リングの位置。

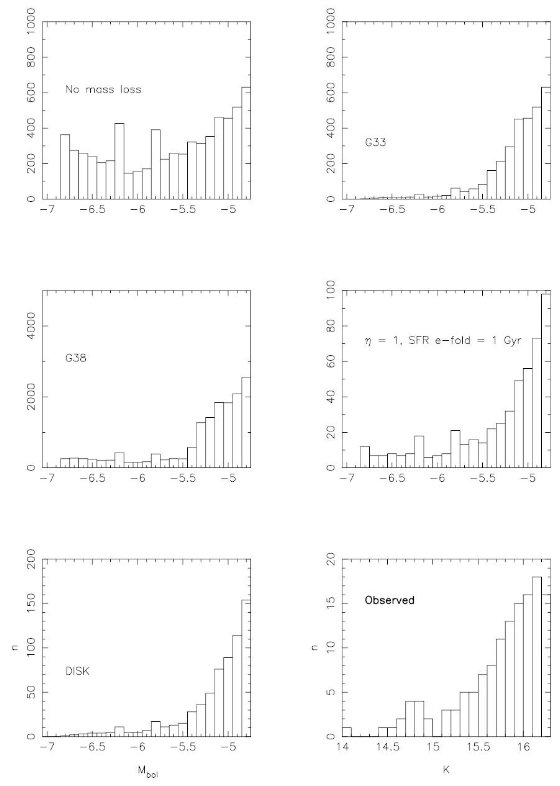

図10.モデルによる光度関数を観測と比較。

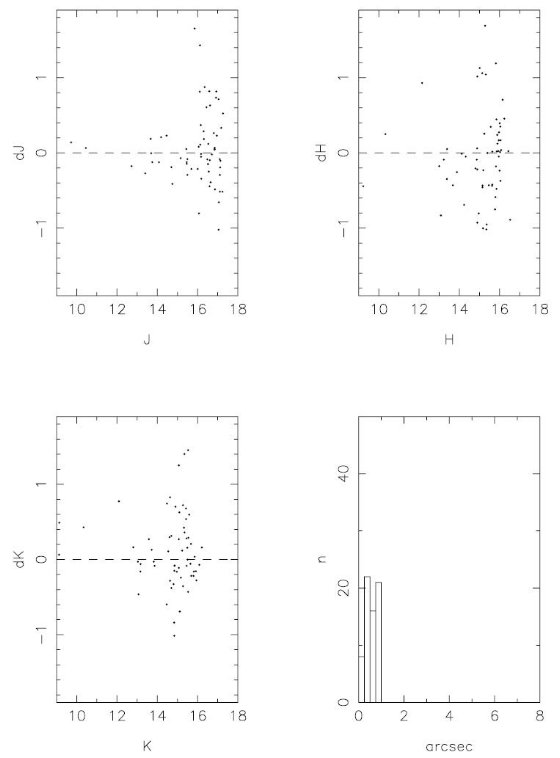

図3.LPV の等級と 2MASS 等級の差。右下は二つの画像の位置の差。

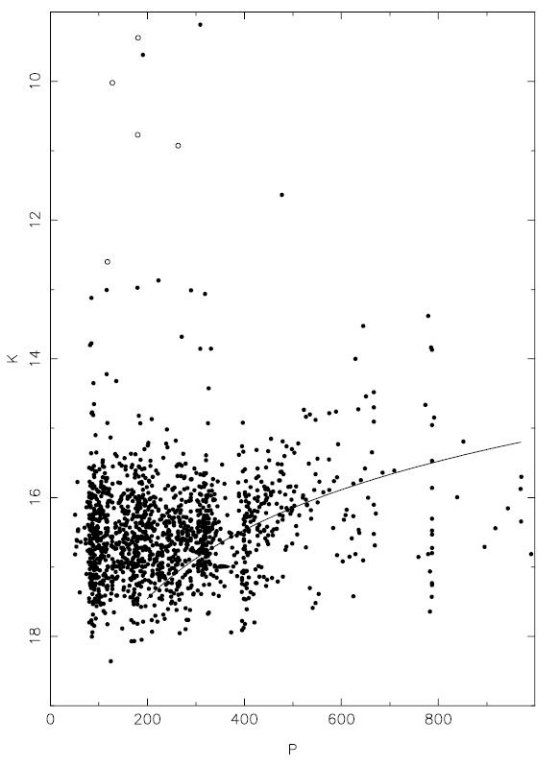

図5.表2の変光星の周期光度関係。実曲線= LMC PLR。

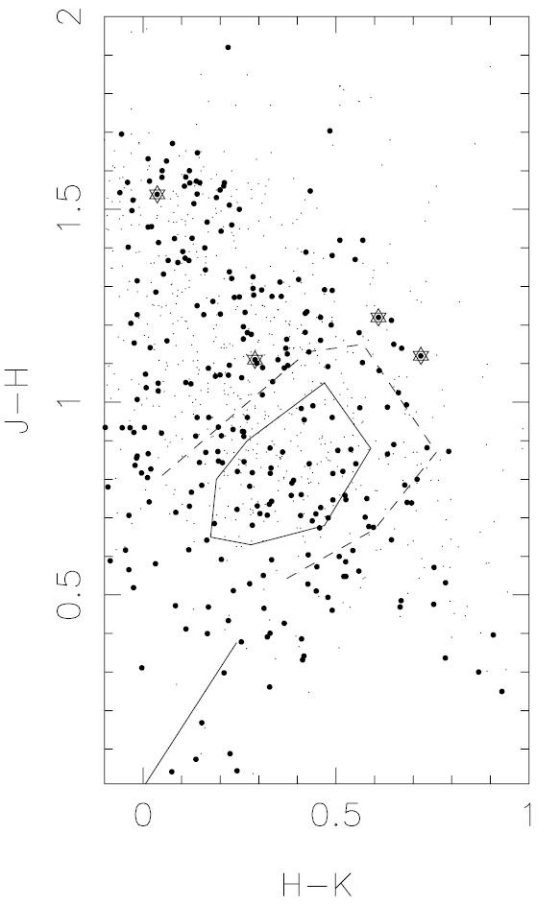

図7.M 31 LPV の二色図。黒丸=J<17.5 mag の星。星印=超巨星。 中央の多角形は「ミラのお棺」破線= M33 のLPV。

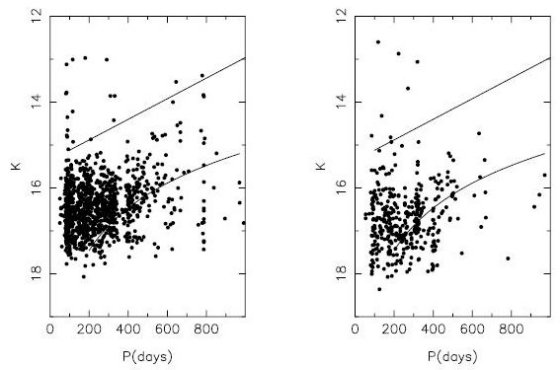

図9.周期光度関係。左:リング内側。右:リング外側。 実線 = Wood/Bessell 1985 の超巨星周期光度関係。曲線は LMC AGB の周期光度関係