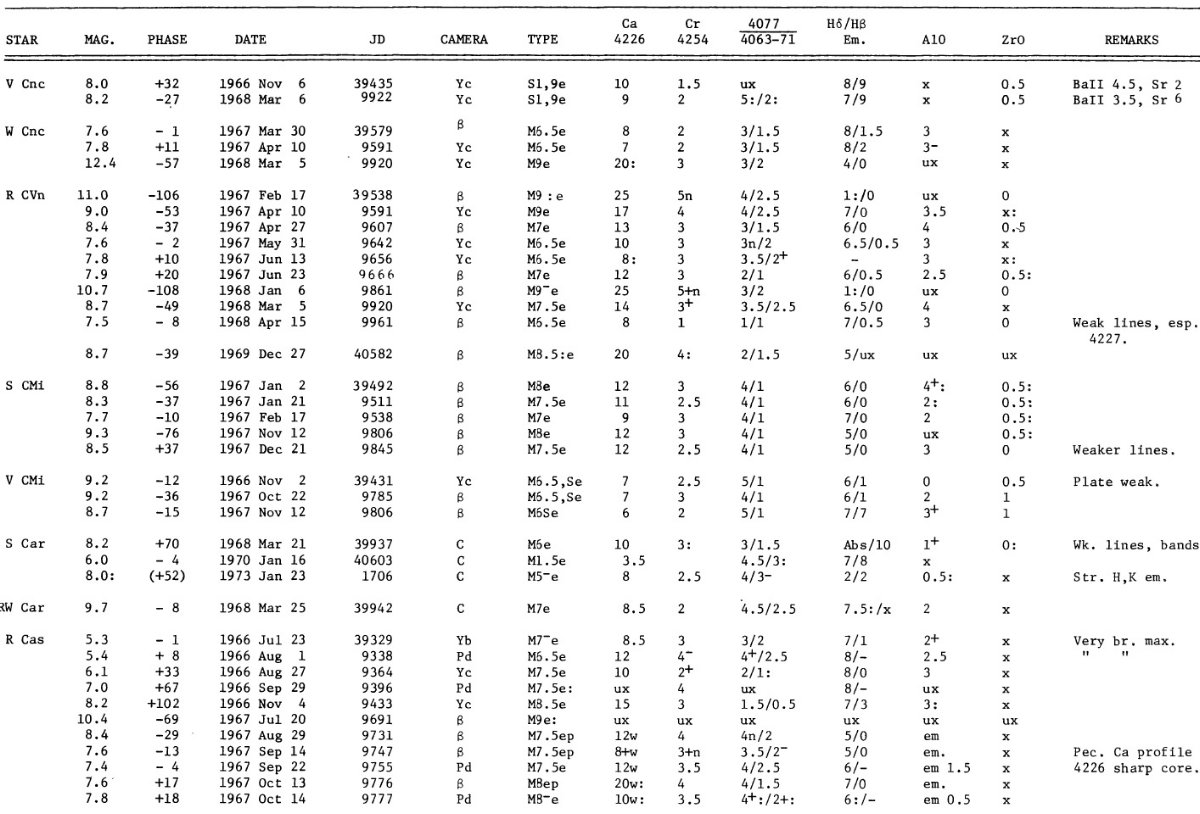

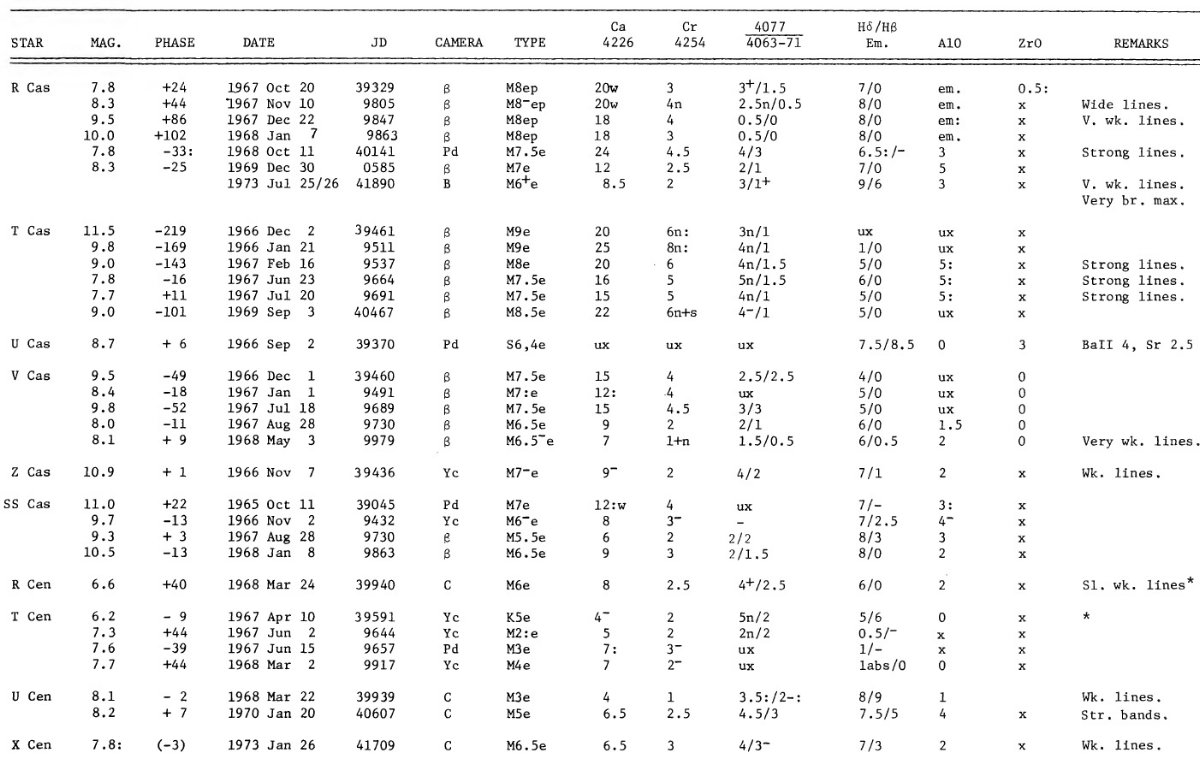

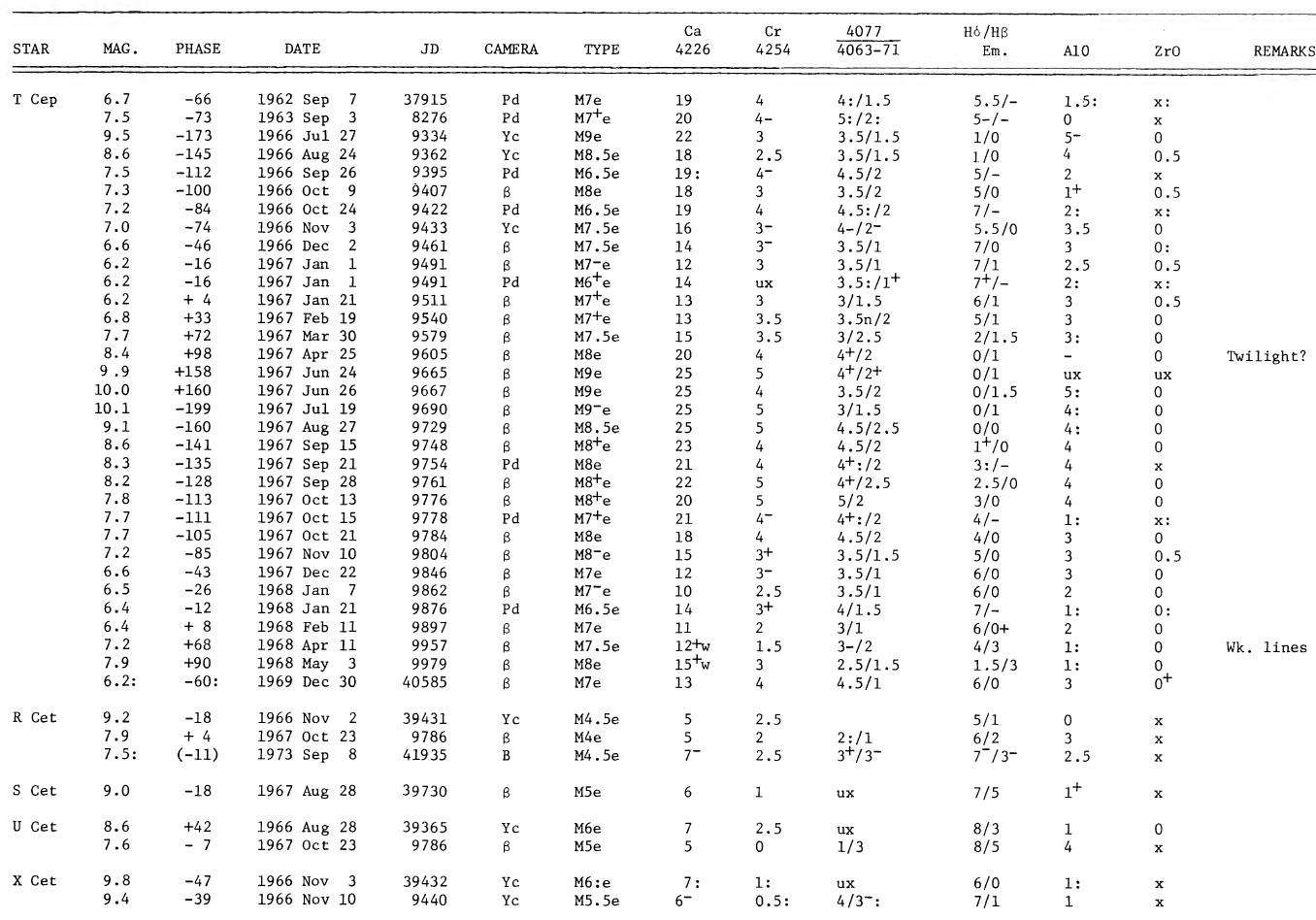

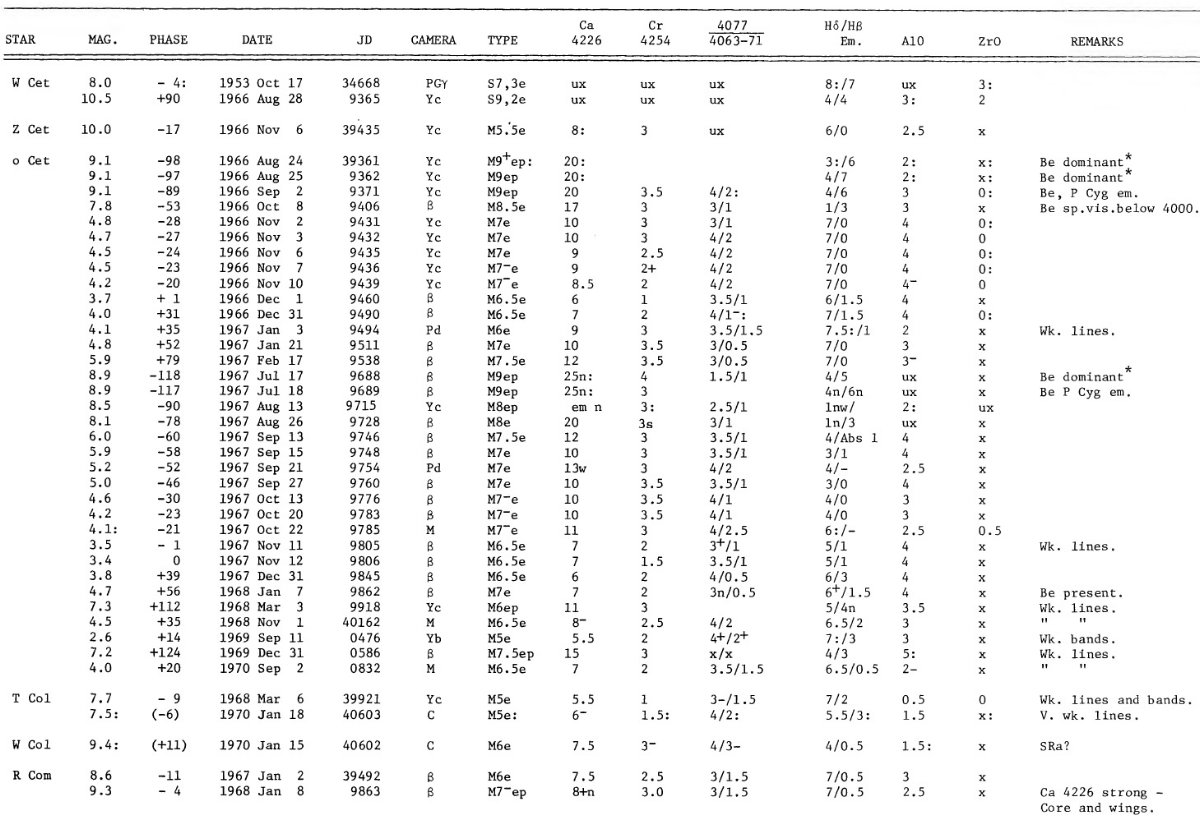

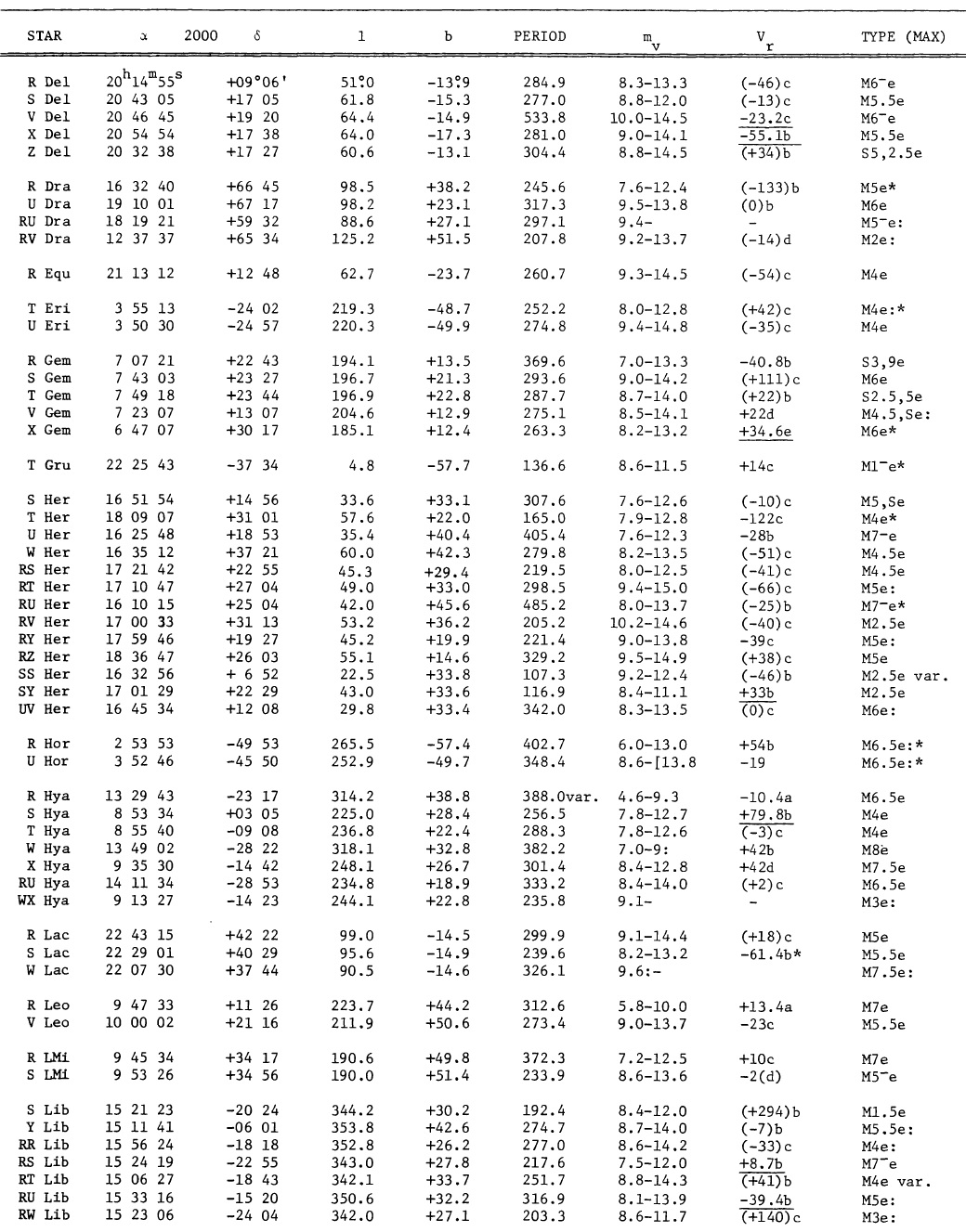

| 1966年カタログを拡張して 795 ミラ型星を含ませた。多くが極大時付近で観測された。 青領域では CaI λ4226, CrIλ4254, SrII λ4077, FeI λλ4063 - 4071 吸収線、Hδ、Hβ 輝線、 AlO と ZrO の最も強い青バンドの強度を表にした。 | 二つのカタログデータを用いて極大時の平均スペクトル型を改訂して与えた。 ミラ型星のスペクトル型と周期、 Ca λ4226 強度とスペクトル型の関係をグラフ にして示した。極大時に限らず、様々な位相でのデータが揃っている T Cep について スペクトル型と Ca λ4226 強度の時間変化を変光曲線と共にグラフで示した。 |

|

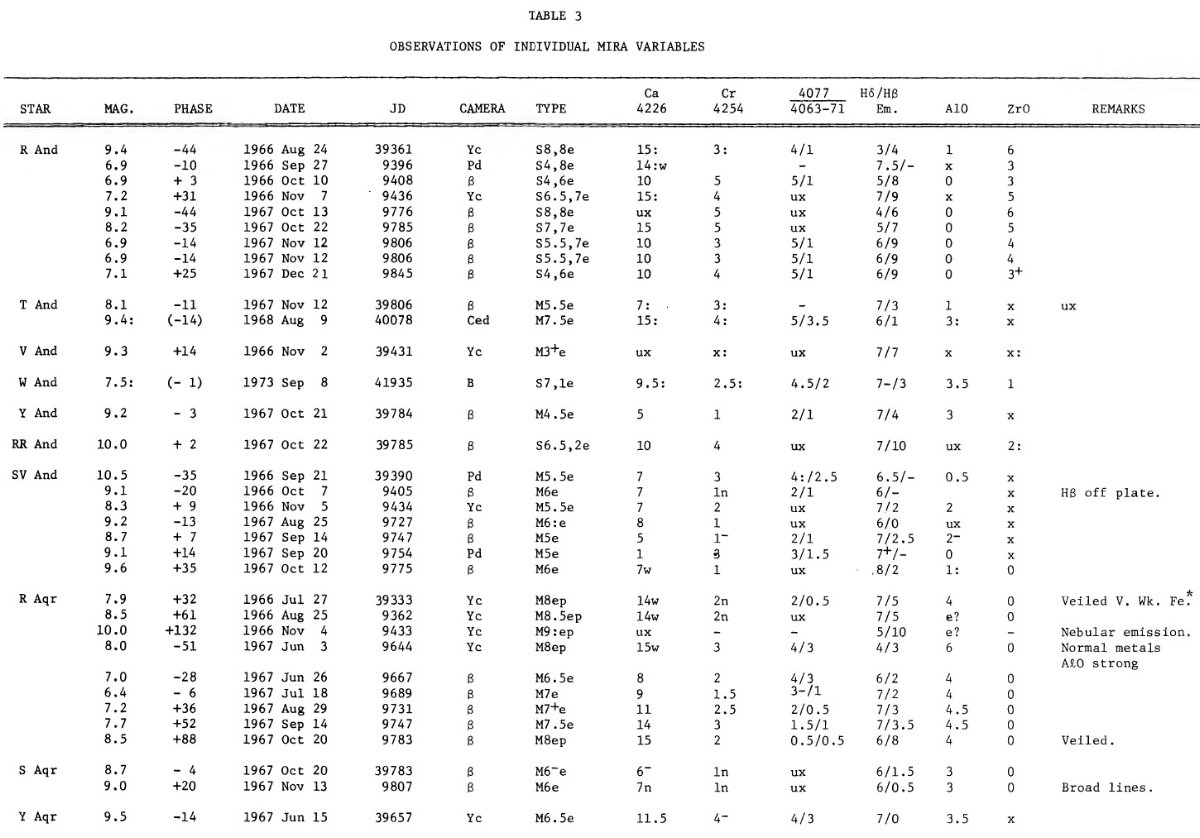

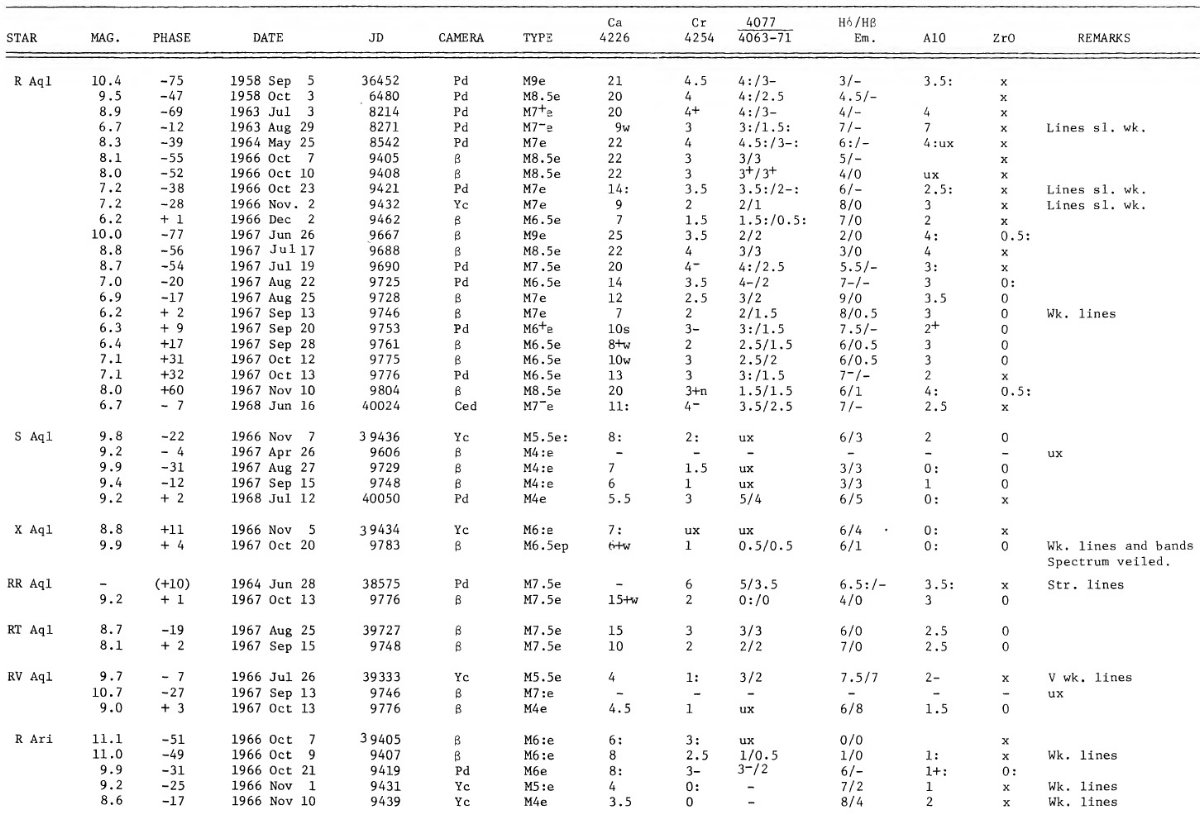

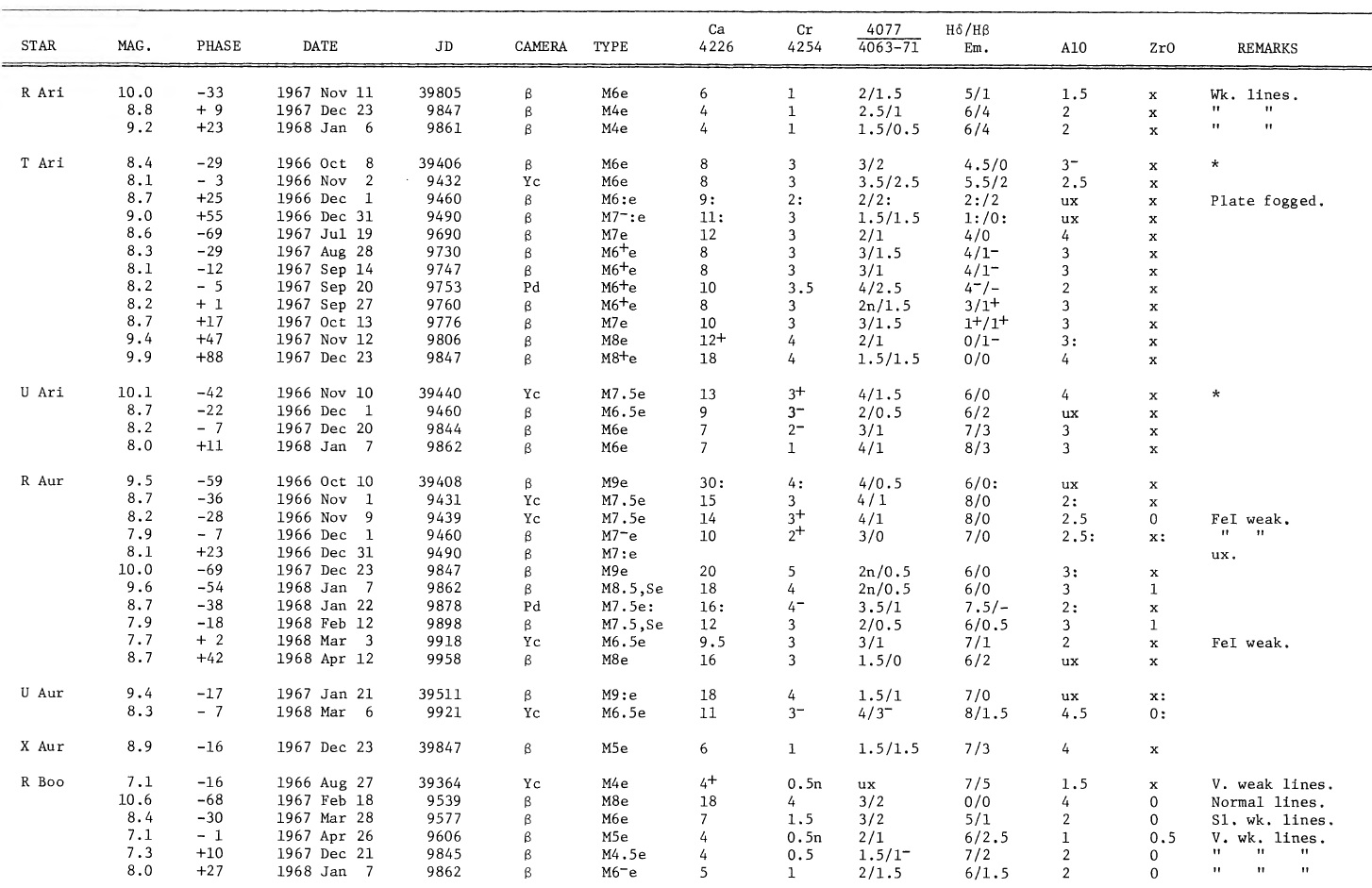

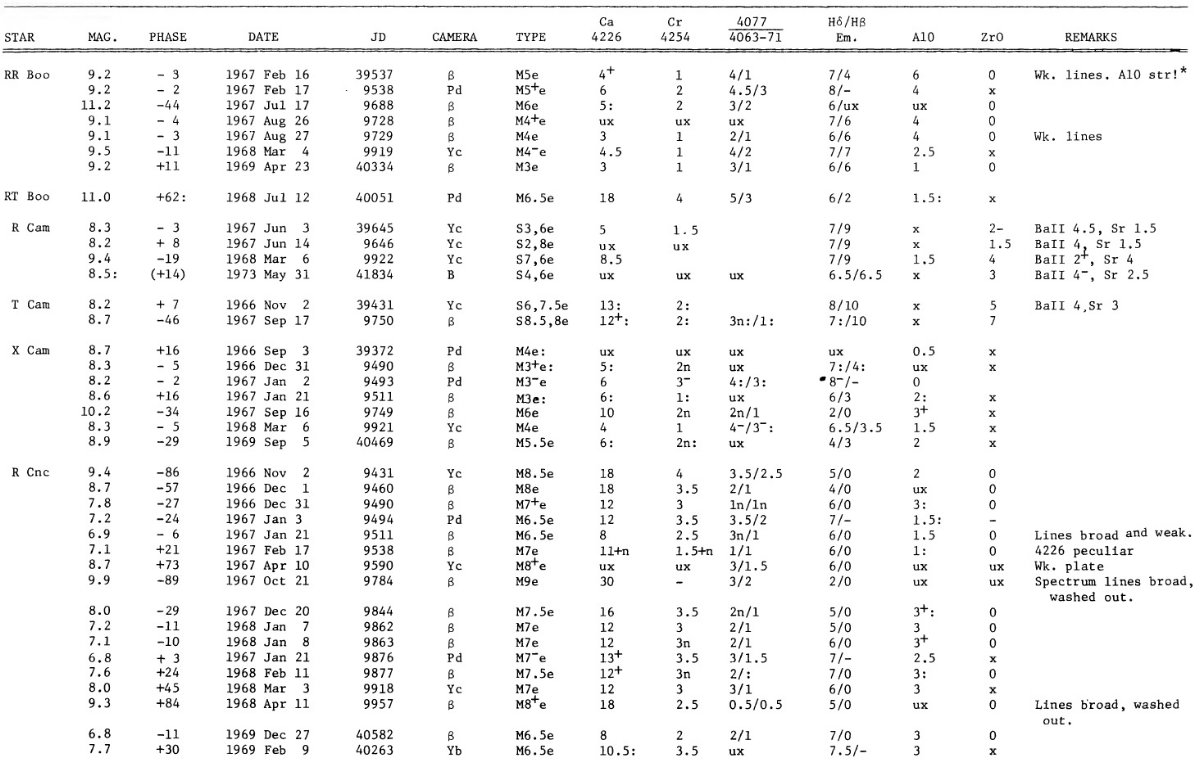

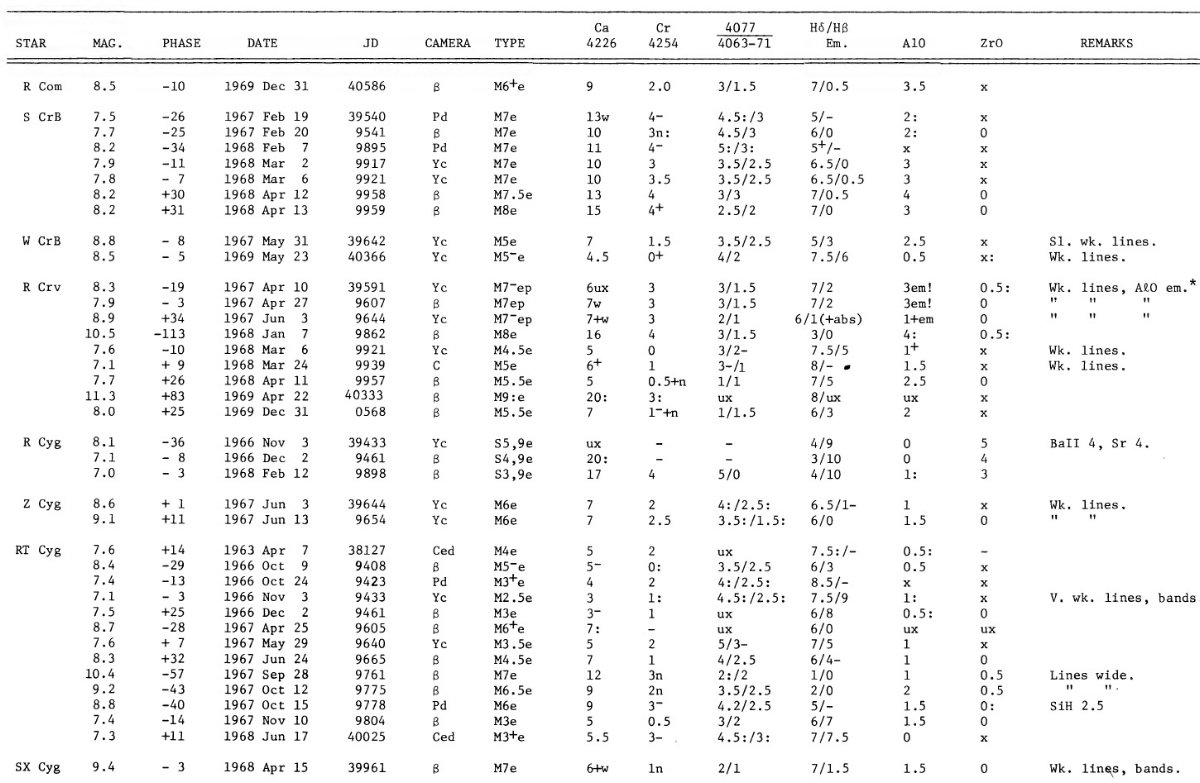

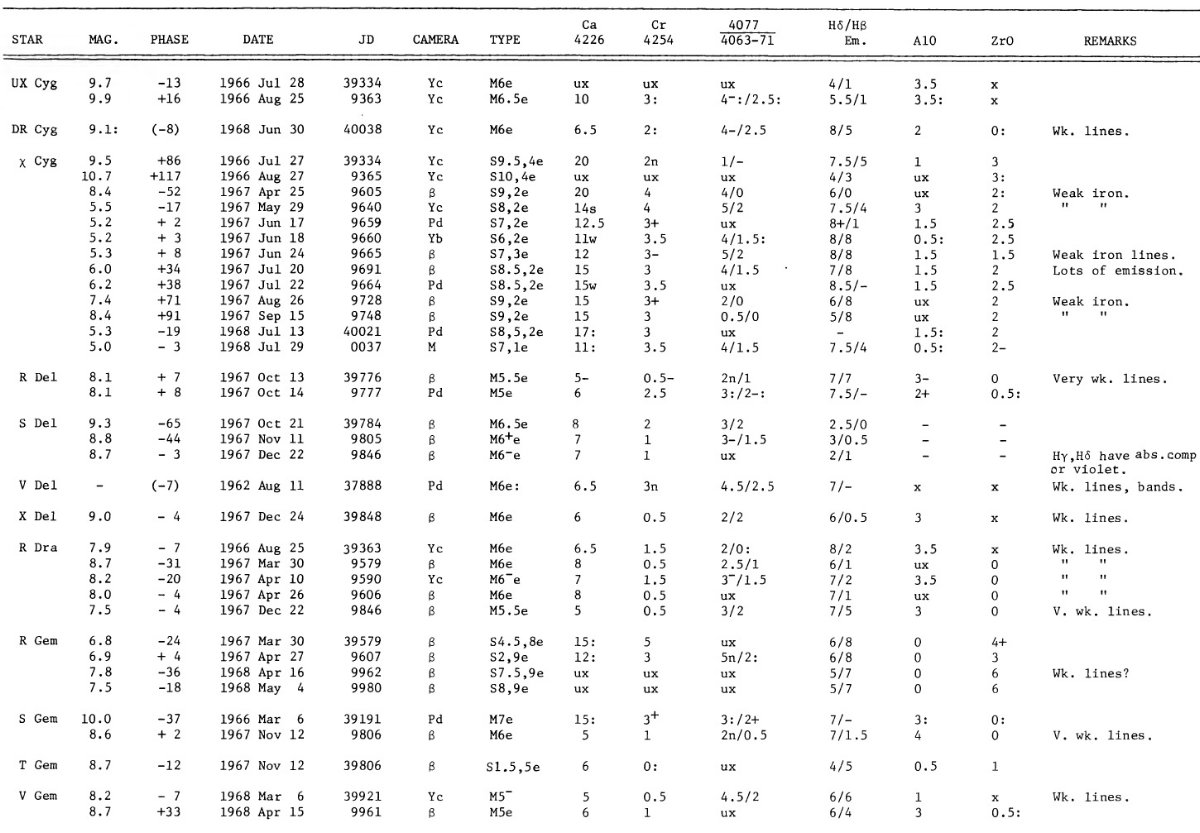

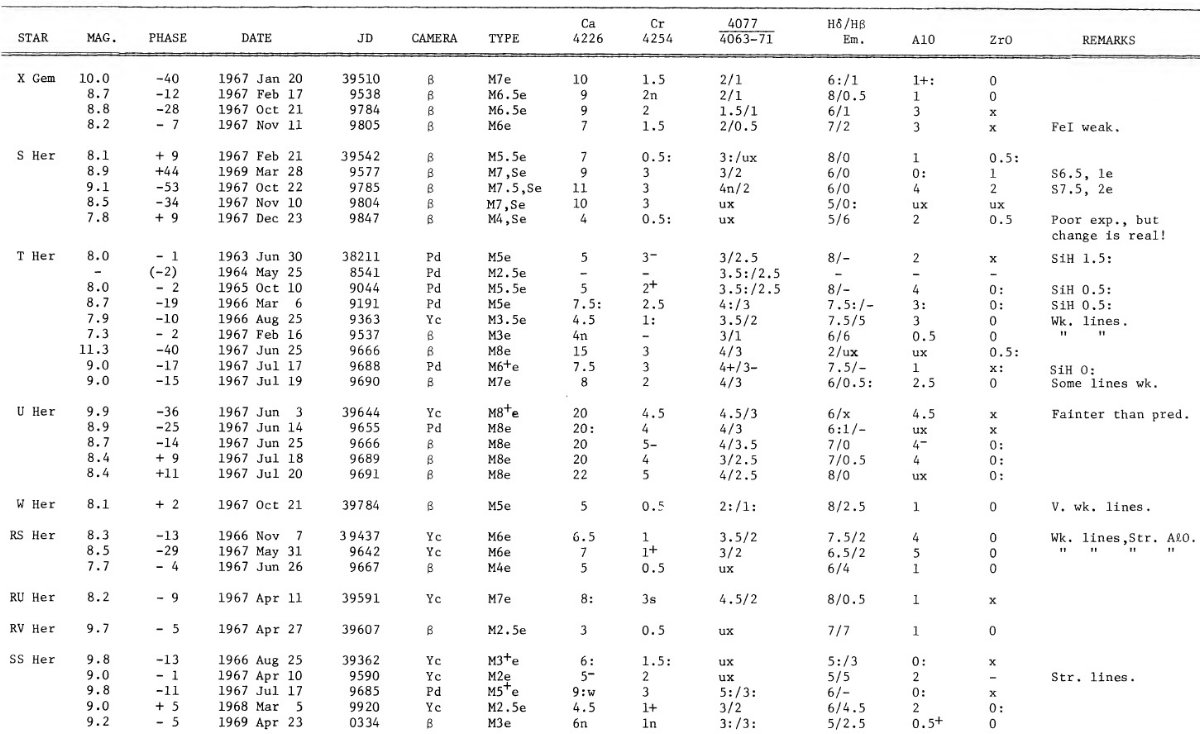

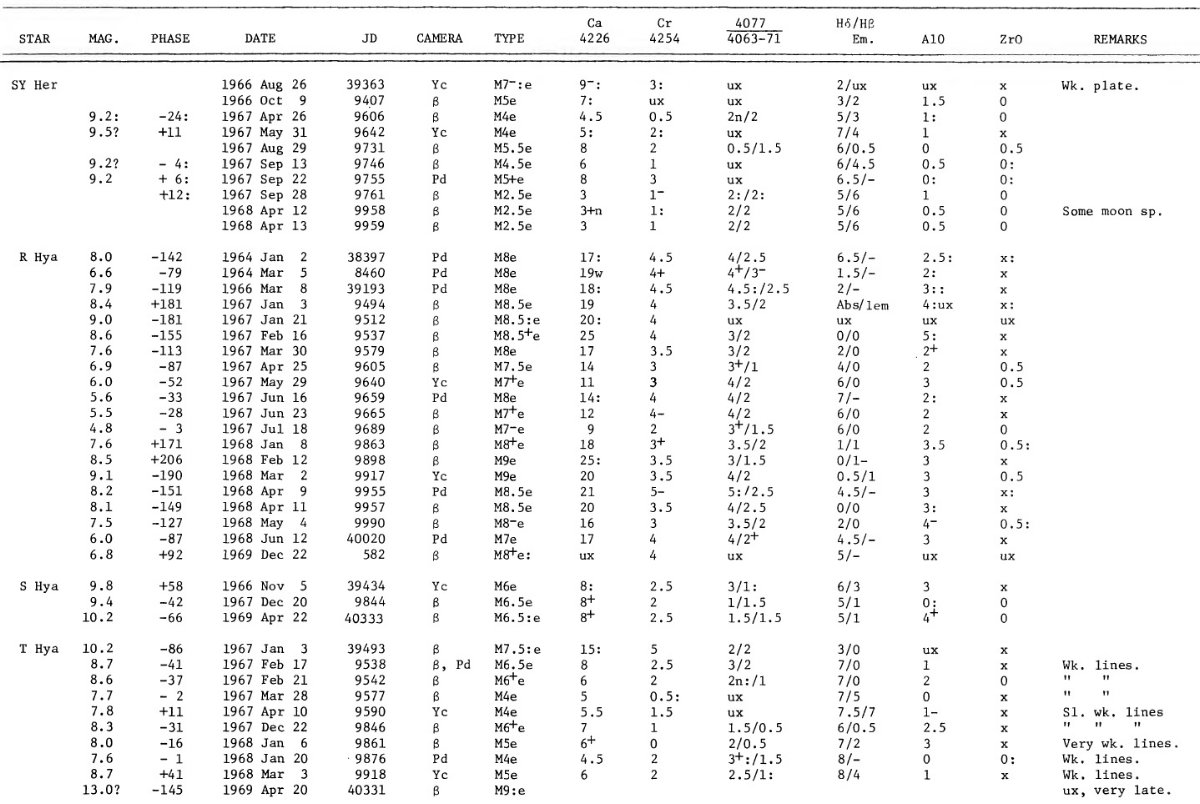

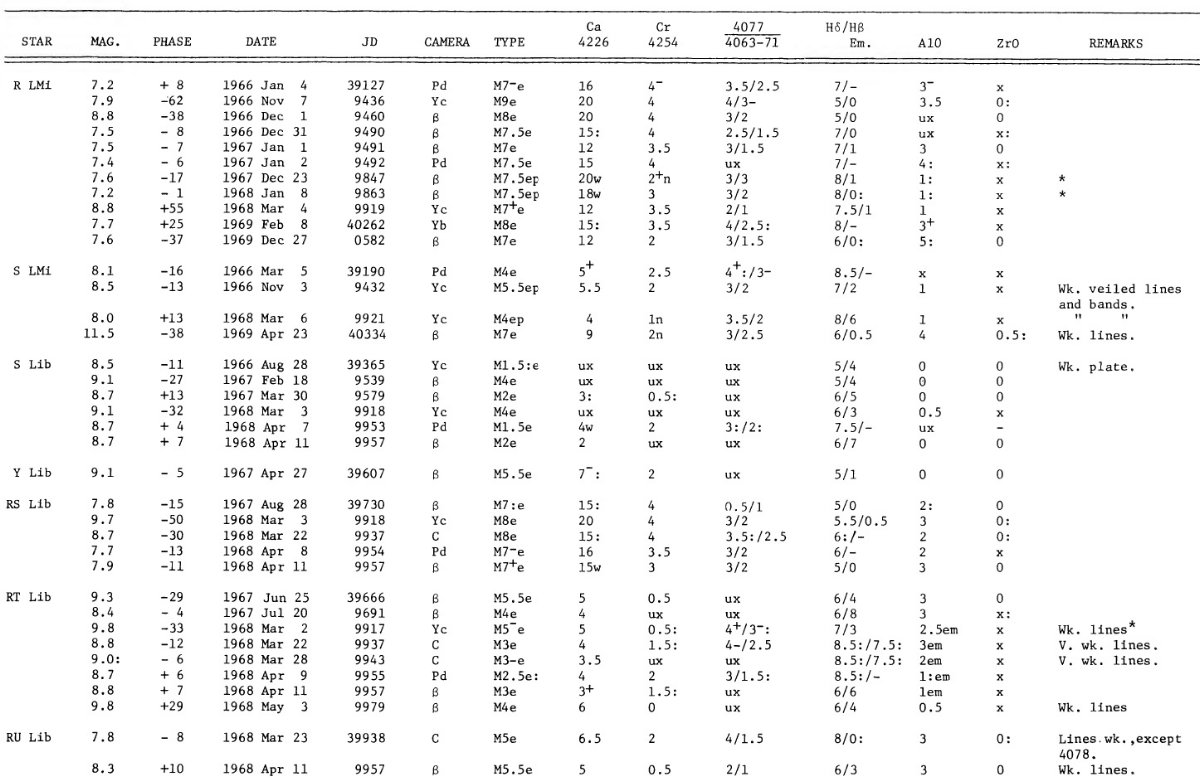

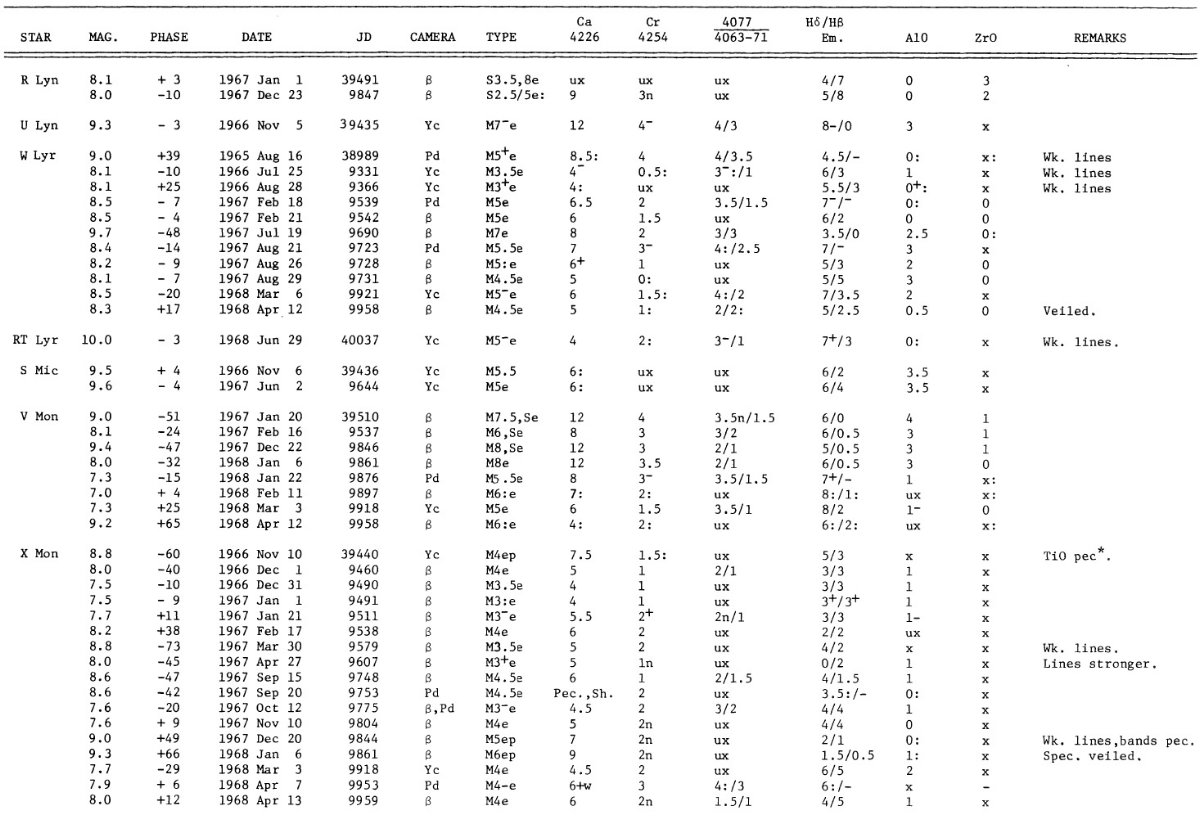

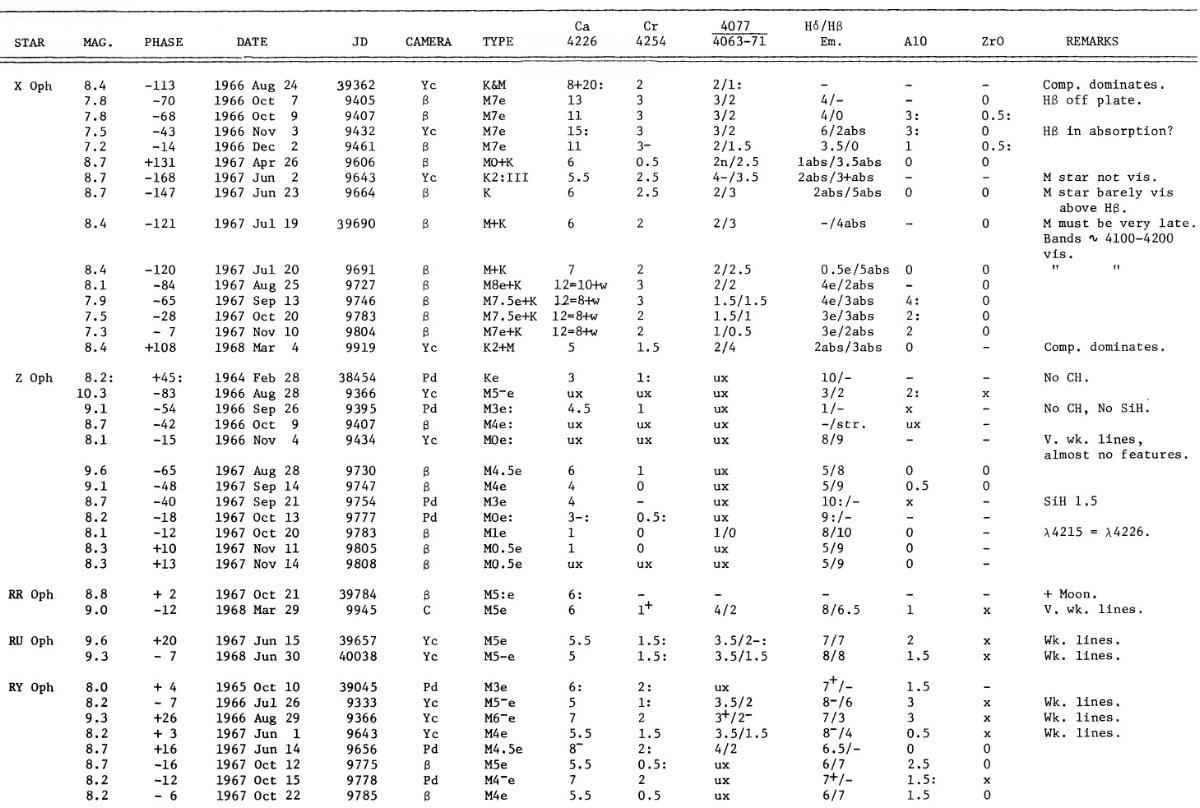

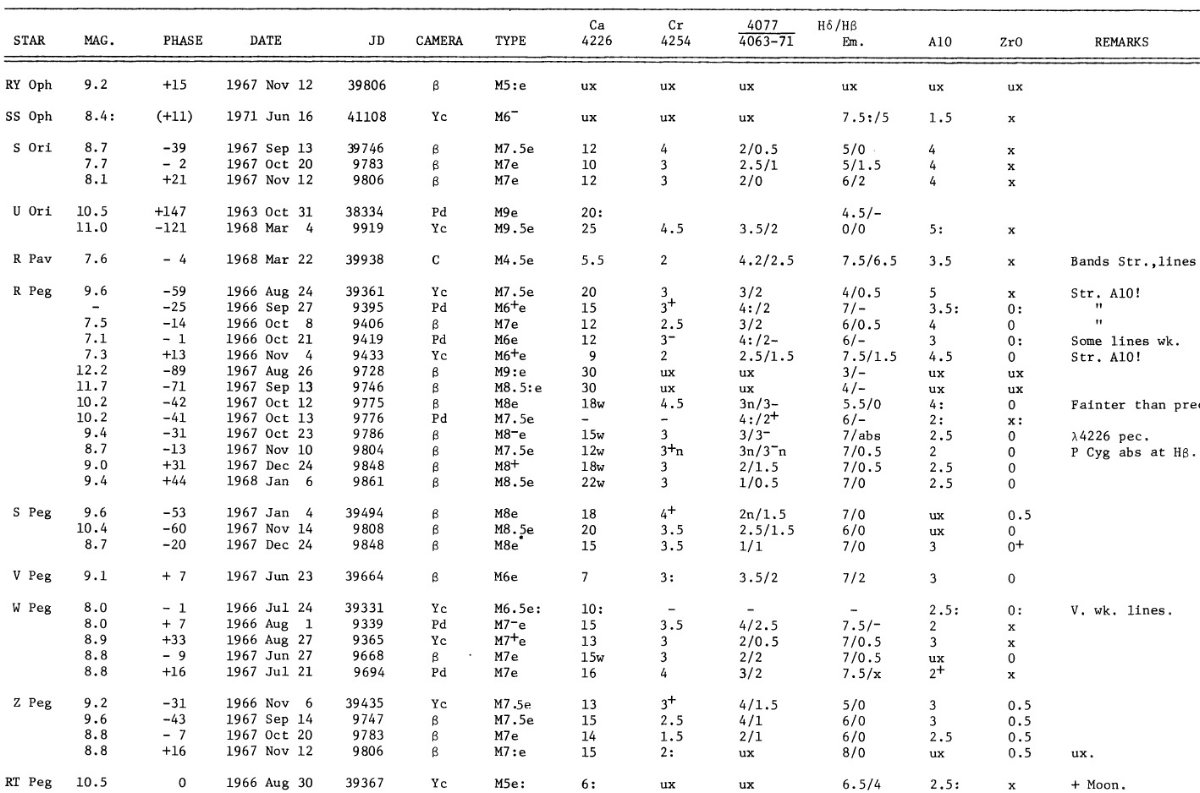

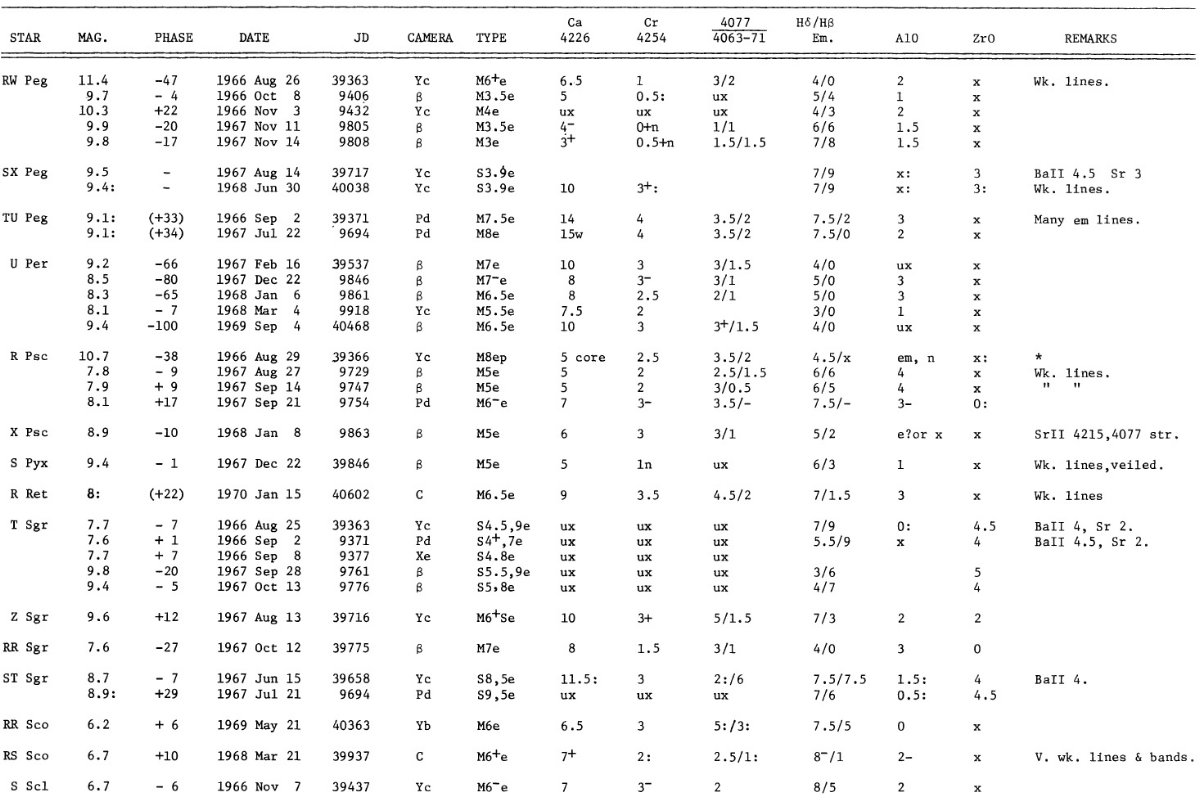

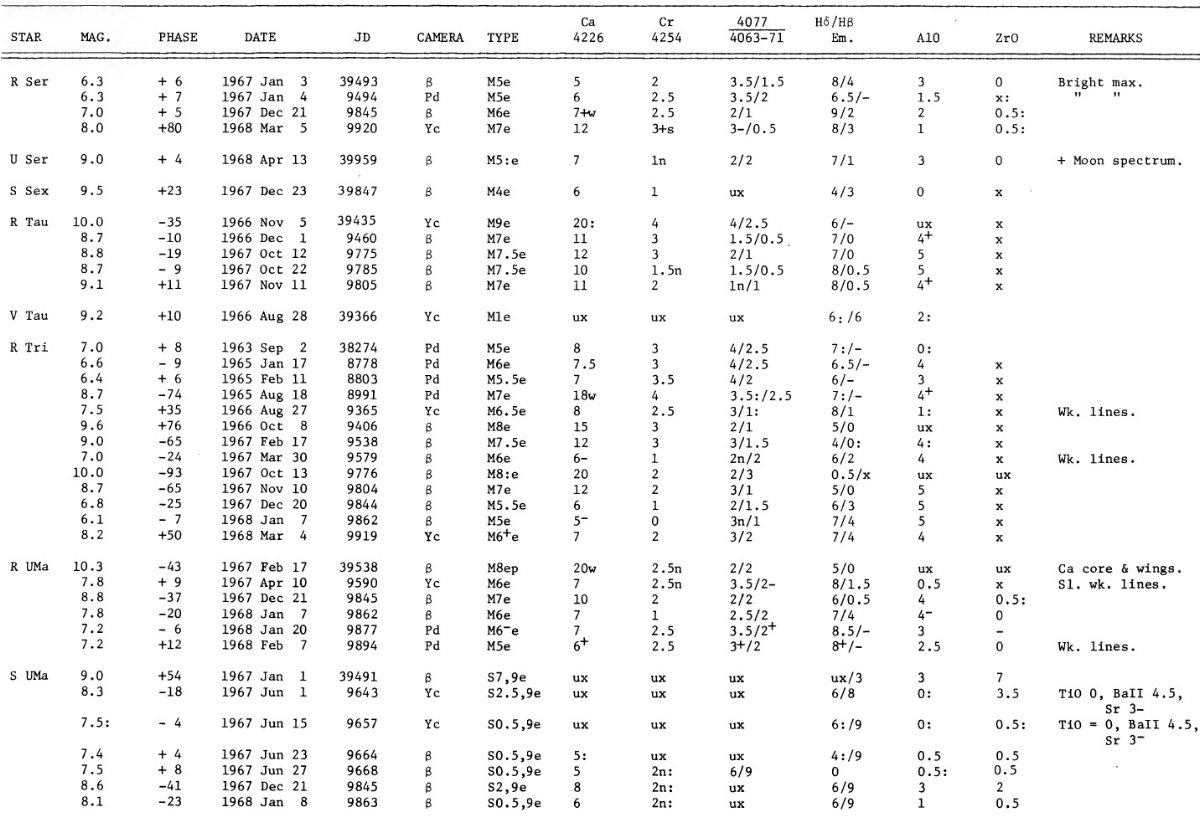

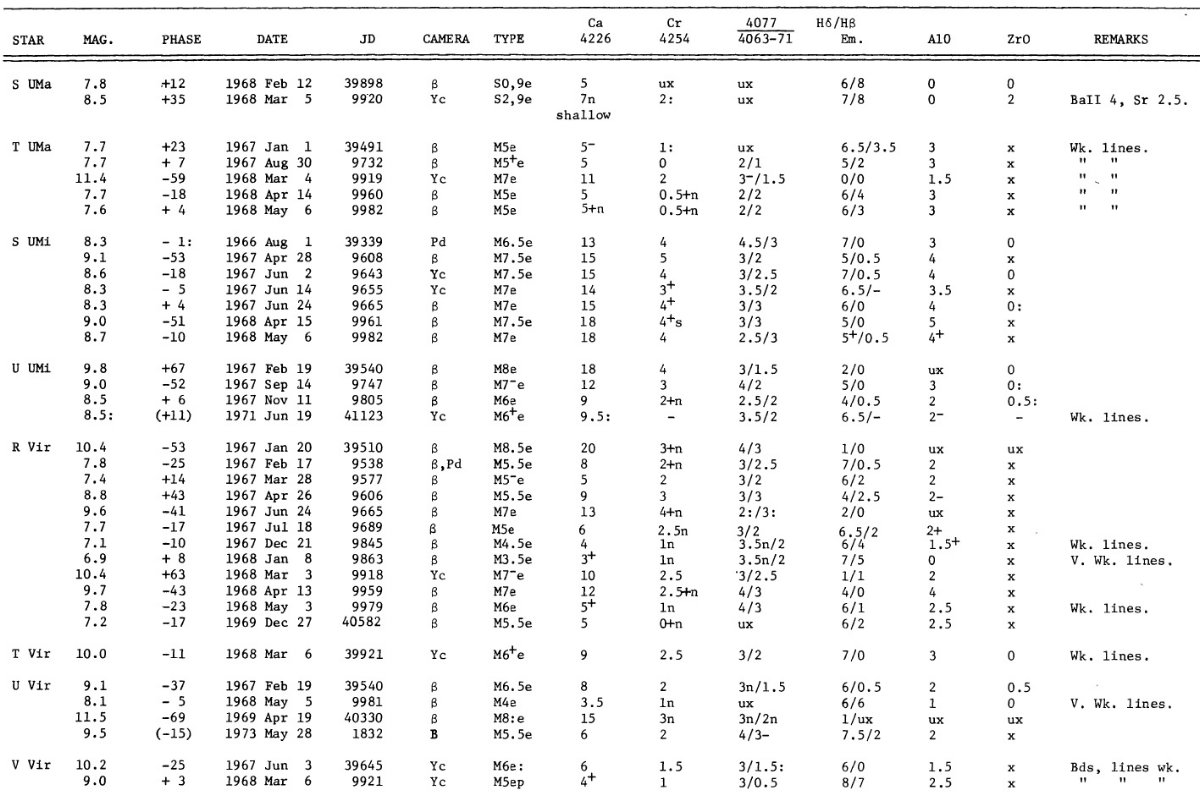

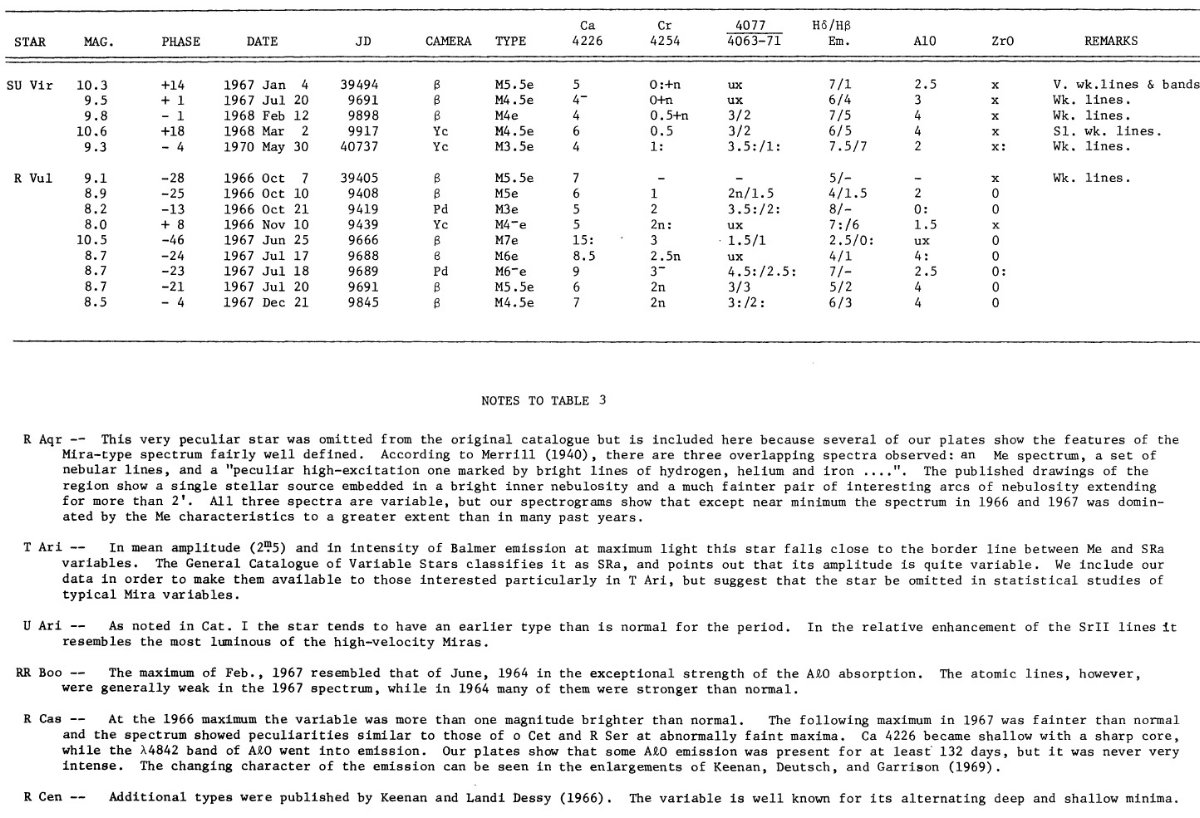

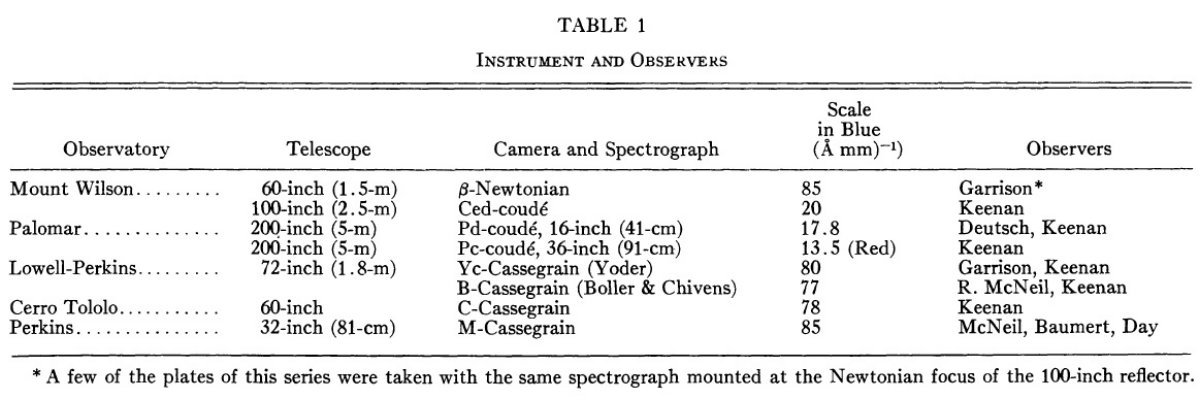

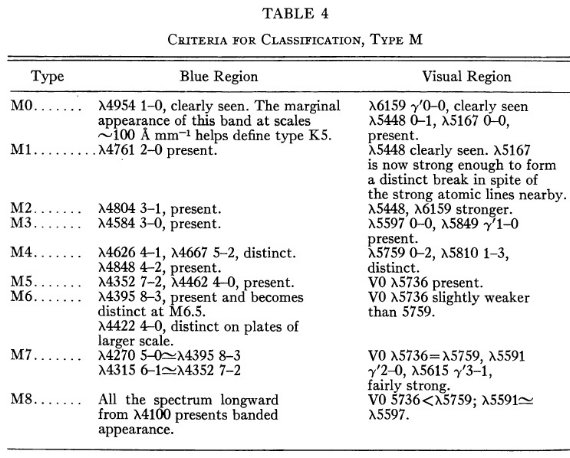

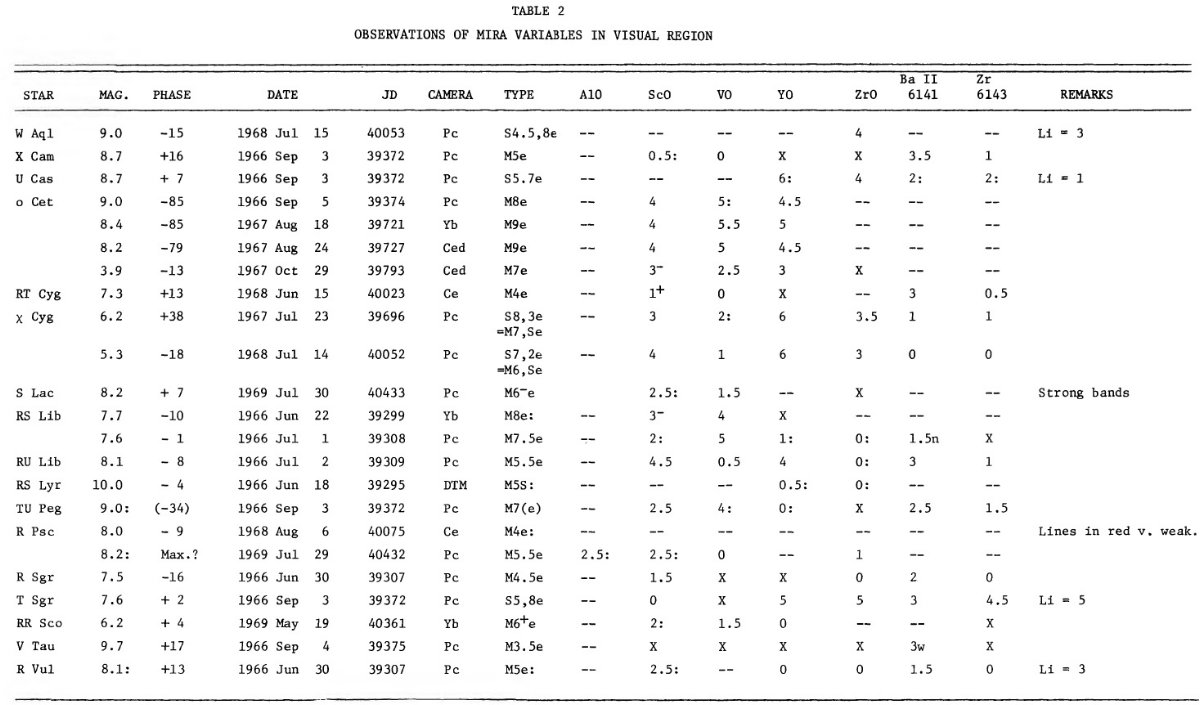

スペクトルの拡充 1966 年のミラ型星スペクトル型カタログは、等時得られた一様品質乾板を 包括しているとは言え、不完全であった。その後、ヘール5m鏡を使用して、 データの拡充が計られた。分散は78-85A/mmで前より一様性が高い。青はIIa-O、 可視域はIIa-D,IIa-Fである。 分類 分類は 1966 年カタログと同じシステムで行われた。表2には、比較的数の 少ない, 黄色と赤領域での新しいデータを載せた。表3には青領域のデータ を示す。これらは、1966 年カタログの表7への追加と看做される。 1966 年カタログ 1966 年カタログとの違いは、線強度比 4077/(4063-4071), 4216/4325, 4376/4383 の和を廃止したことである。これらの比は K-, M-型の巨星と 超巨星で光度に敏感であるからその和は有用と考えられた。しかし、 ミラ型星では原子線の弱化があまりに大きく、4376 などは殆ど見えなくなる。 このため結果の信頼度が低く使用は危険である。そこで、表3の第10列には SrII4077/FeI(4063-4071) の比のみを載せた。この比はある程度までは、大気 密度の指標となる。しかし、ミラ型星と通常星とでは大気構造が大きく異なる。 このため、両者の比較から光度を出すことは出来ない。ミラ型星の場合、与え られた比が低めの等級に対応することは 1966 年カタログの pp. 6-7 から 分かる。光度が独立に別手法で得られたミラ型星の数がまだ少ないので、SrII/FeI を絶対等級に変換する較正はまだ行えないし、その前に、そもそもそれが全ての ミラに可能かどうかもはっきりしない。 温度基準 1966 年カタログの温度基準は、低温度星では α システムの第2、第3 振動レベルにある原子数が減少するための青バンド弱化を考慮して、少し変えた。 可視光 (Merrill, Deutsch, Keenan 1962) での場合と同様に、この弱化の影響は 個々のライン強度から決めた温度に間違いが生じることである。これは M5 より 晩期型で顕著に現れる。また、オパシティ効果もある。それは、バンド強度や 検出ライン数に基づく温度推定値を狂わせる。その良い例がミラ型星における ライン強度の低下で、P = 140 - 250 d の高速度星群で特に顕著である。これ らの星では、ラインと並んでバンド強度も低下し、強度比を使わずに強度だけ での分類法を適用すると早期型過ぎる結果を生む。類似効果が通常の Me 変光星 でも, Mira in 1924 や R Ser in 1960 のように見られる場合がある。 |

(λ4395, 8-3), (λ4352,

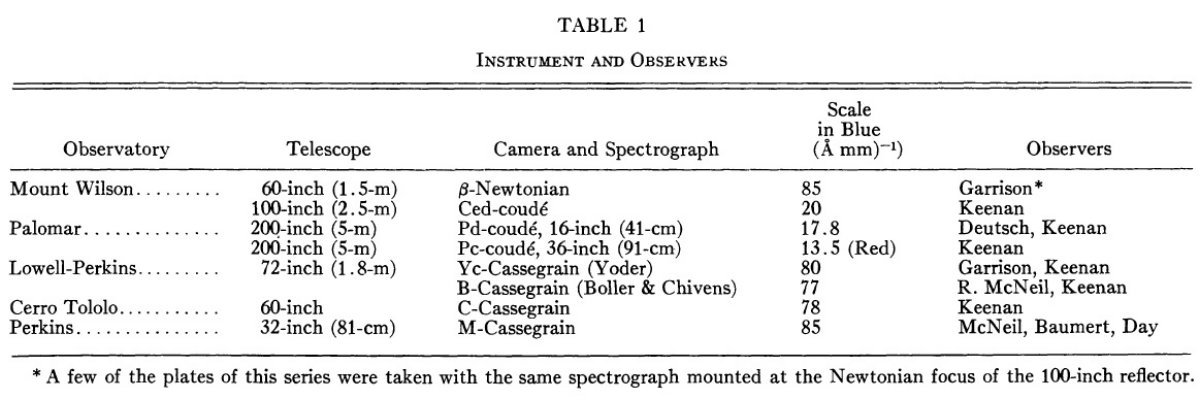

7-2) もっと低温で晩期型のミラでは (λ4395, 8-3), (λ4352, 7-2) バンドで存在原子数の減少効果が強い。ここでもバンド強度に基づくスペクトル 型の決定は過度な早期型へと導く。温度との整合性がよいスペクトル型は、 (λ4270,5-0)/(λ4395,8-3) と (λ4315,6-1)/(λ 4352,7-2) 比を用いることで得られる。 S 型星 S 型特性を示す χ Cyg, W And の ような星では ZrO λ4313 の鋭いバンドヘッドが存在するので注意が必要 である。また、 これらの MS, 弱い S 型星では、原子線が強まっている事から 考えると、通常 M 型星に比べてオパシティが弱いようだ。解離平衡の計算を 見ると、酸化物の数は原子数よりも組成変化の影響を被り易いから、 この効果は明らかに Ti 量が少ないためである。こうして、 TiO 数の減少が TiO 以外の吸収線強度を強く見せるのである。 新しい M 型スペクトルの基準 表4には、改訂されたスペクトル型基準を示す。これは 1966 年カタログで 採用されていた以前の基準より有用である。振動順位は大体 α システムで、 異なる場合のみ前に γ', β を付けた。  表4.M型星の新しい分類基準 |

|

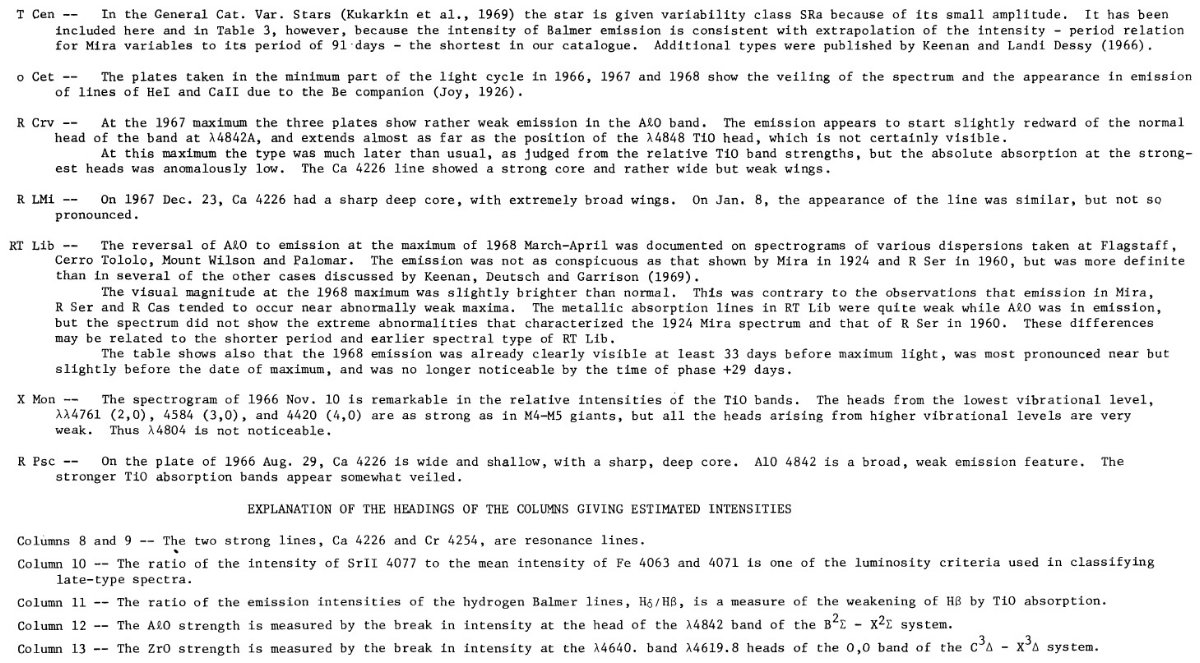

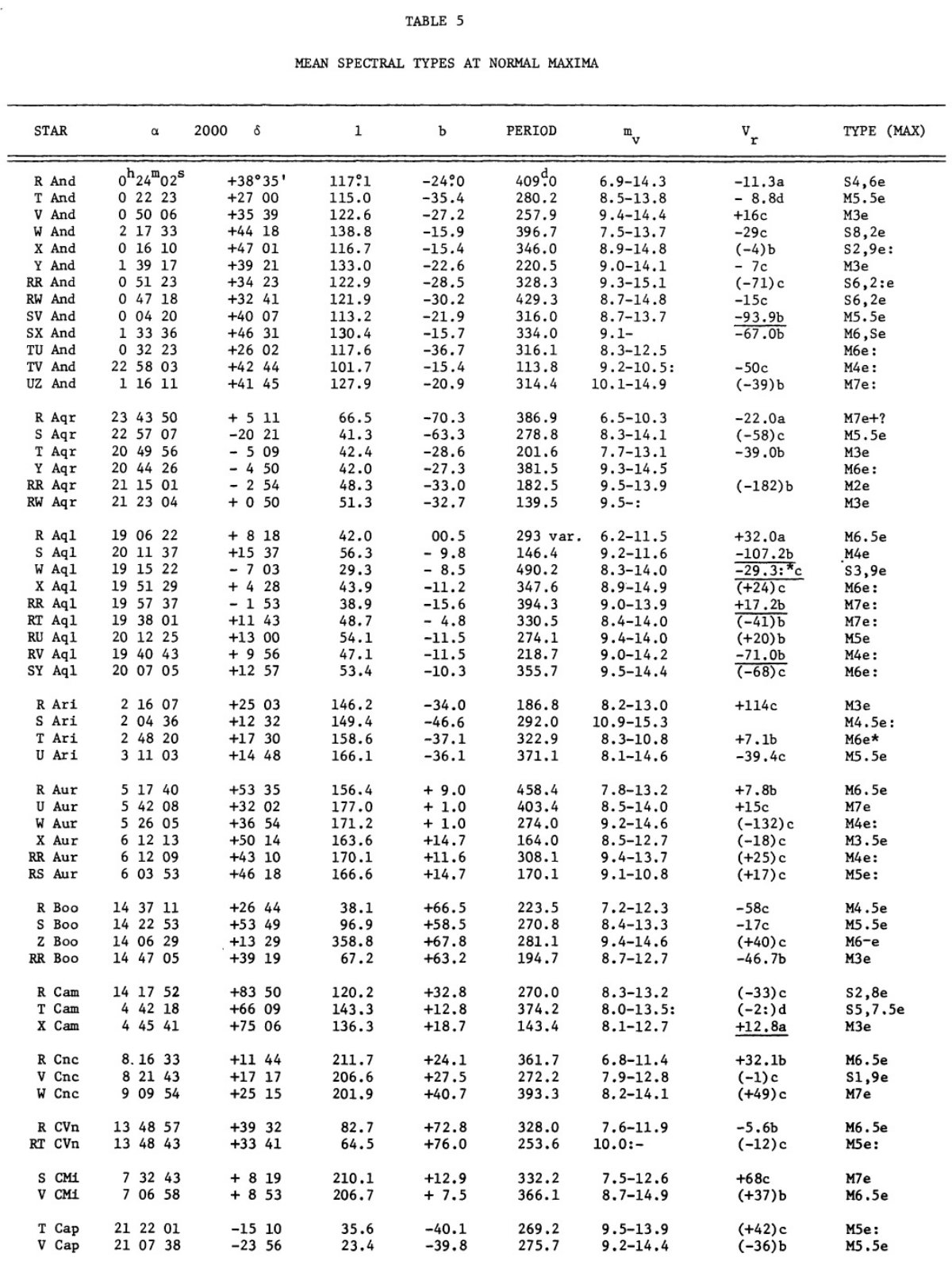

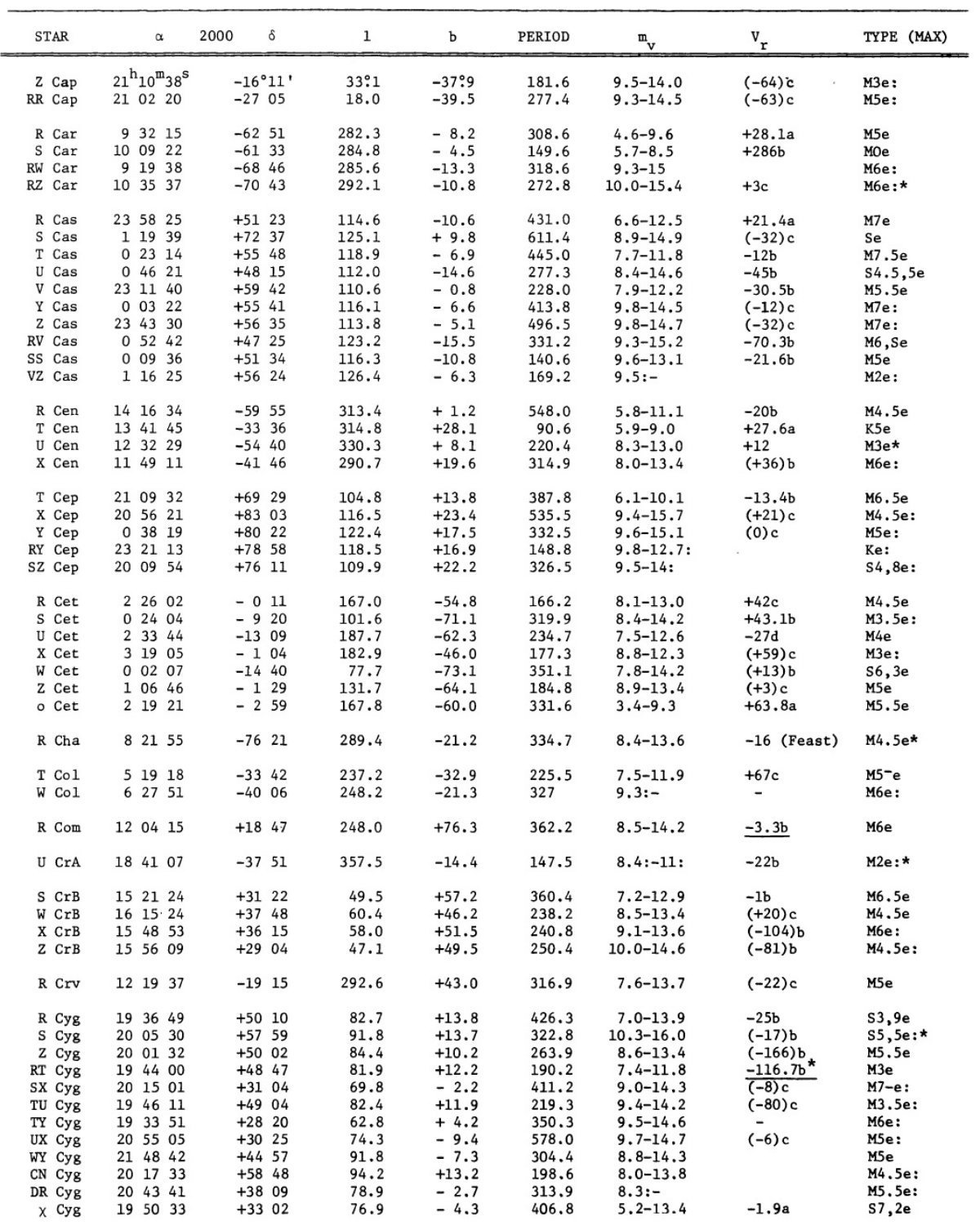

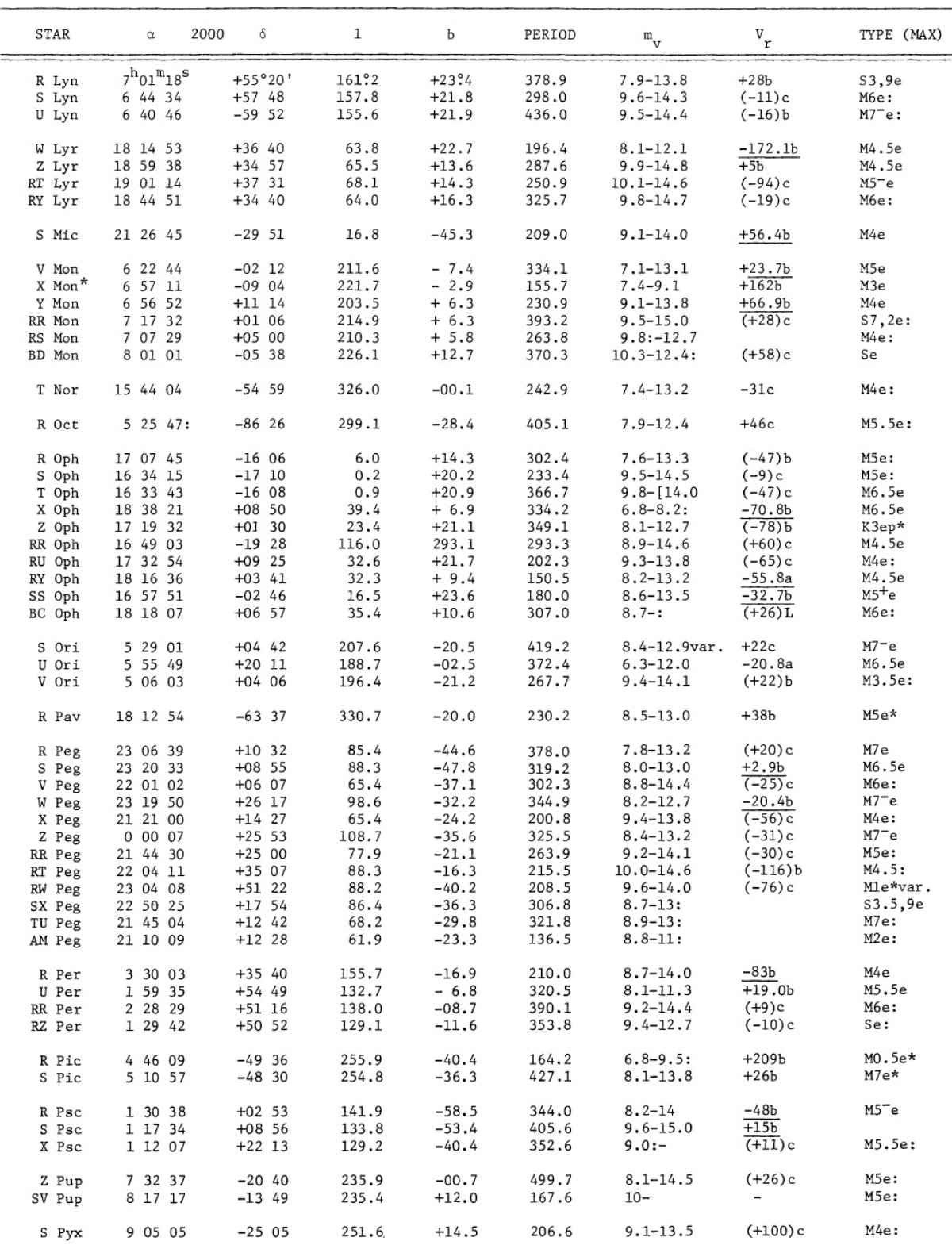

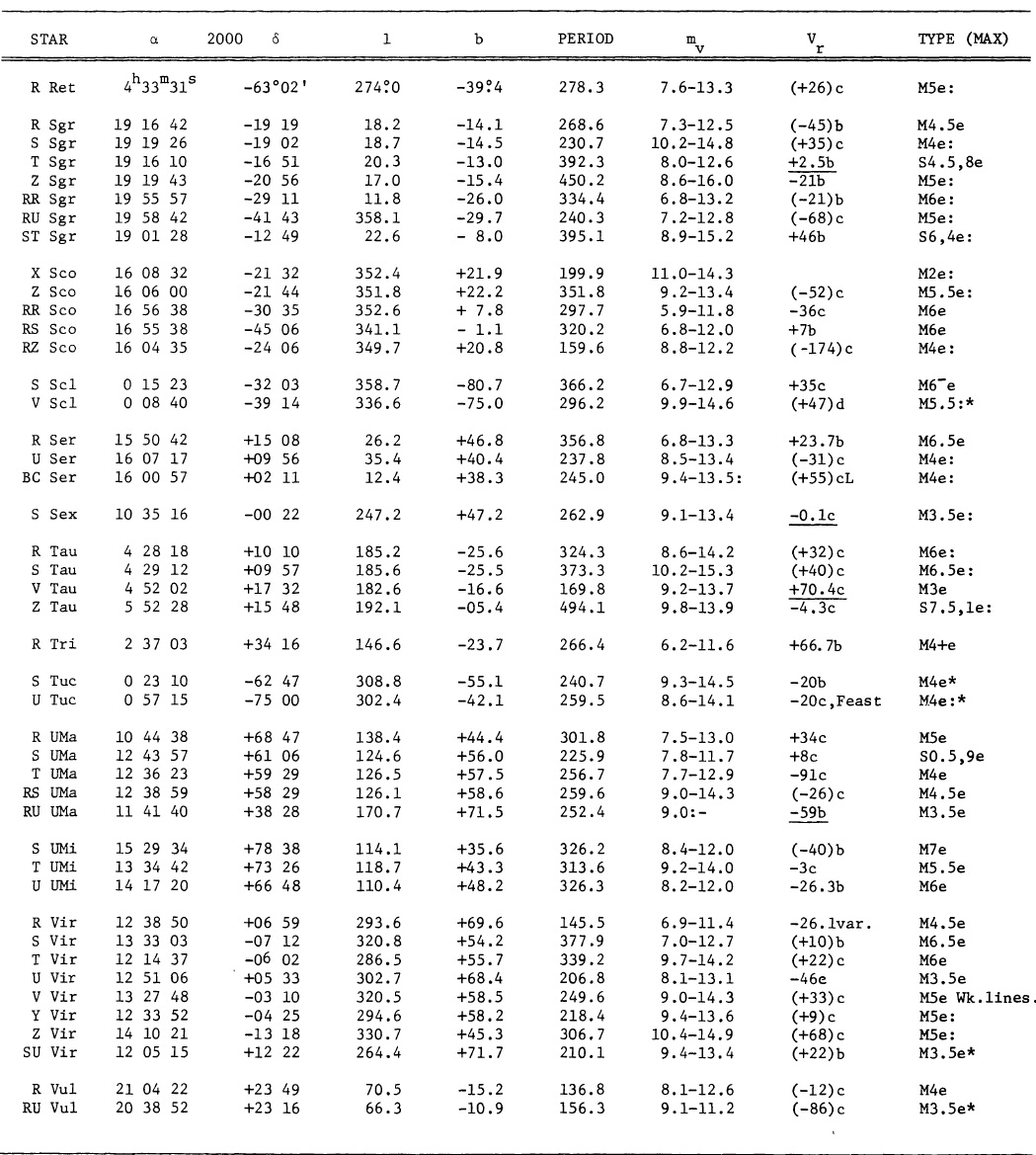

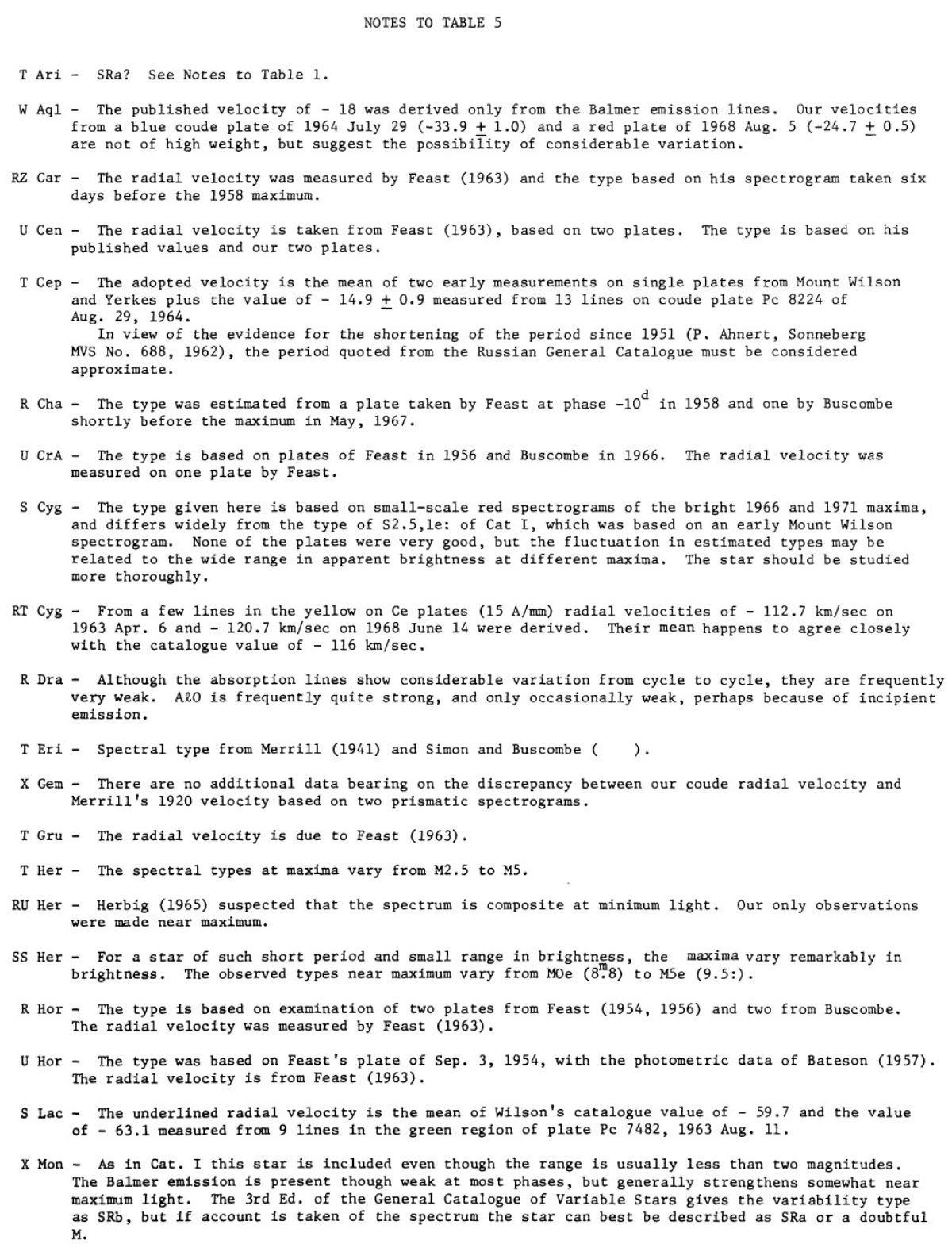

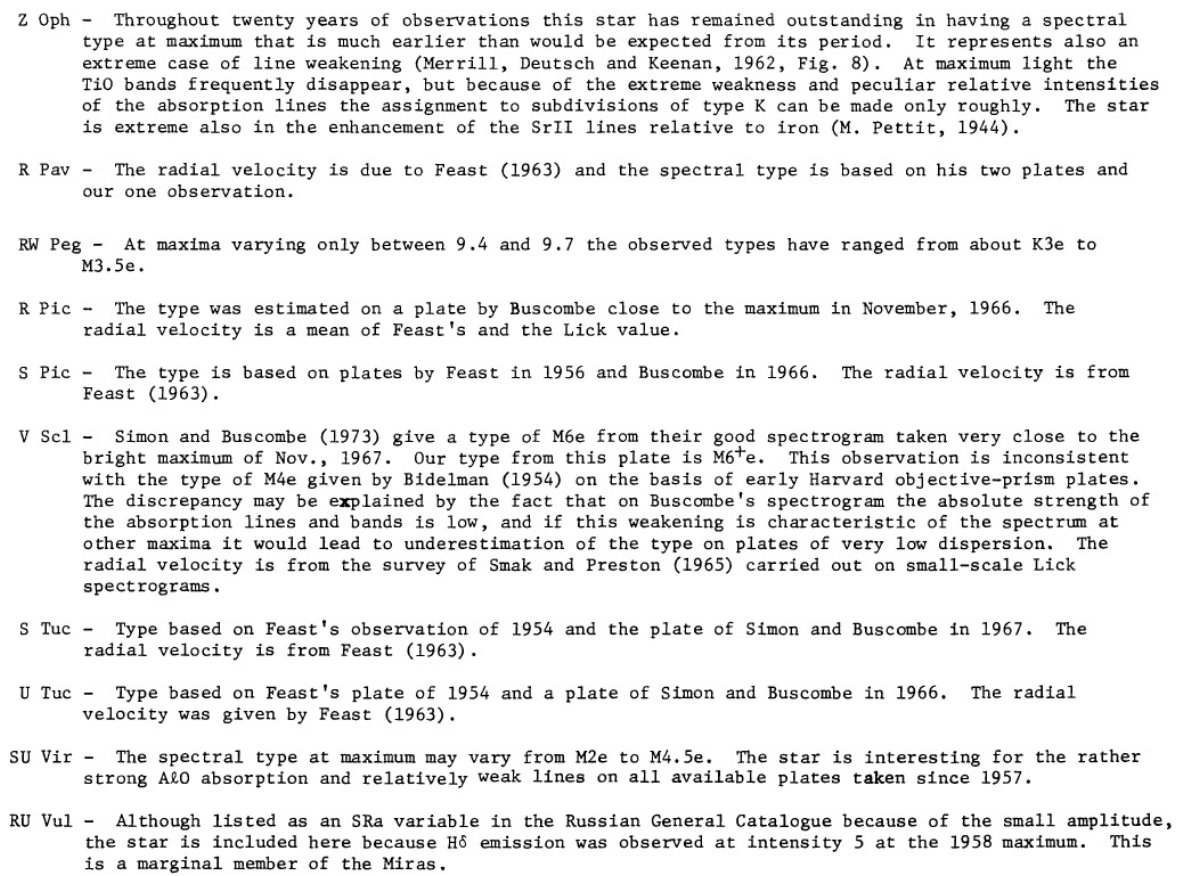

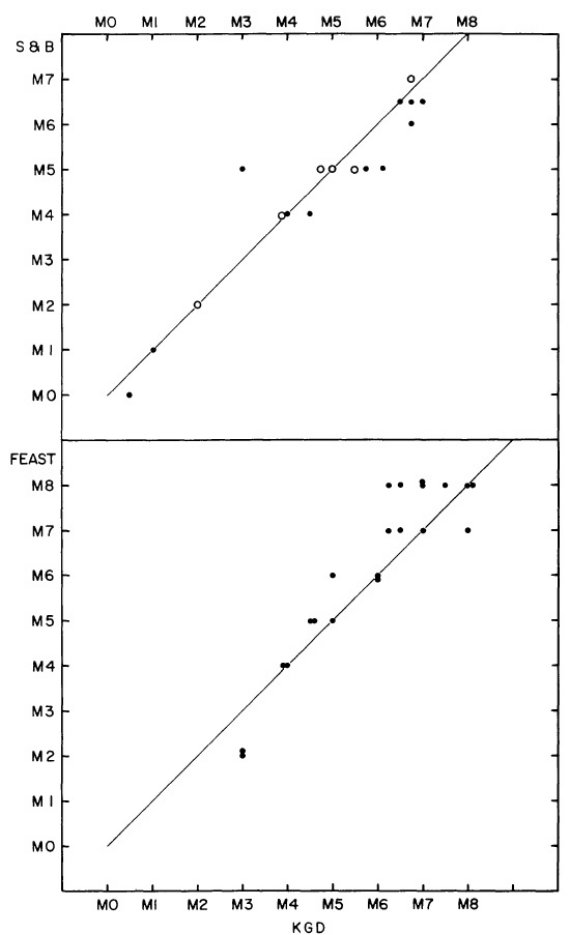

表5=スペクトル型リスト 表3では、第2列=等級と第3列=位相は AAVSO から得た。表の 8 - 13 列 個々のラインとバンドの強度の眼視評価を示す。表5には、表3と 1966 カタ ログのデータに基づく、極大期の 260 星スペクトル型を示す。データが不十分 なために、 カタログIの 26 星は落とした。 Feast と Buscombe から提供された南天ミラのスペクトルは、分解能、コント ラストが異なるので、表3には入れていないが、表5には注釈つきで加えた。 比較 図1には文献にあるスペクトル型を我々の結果と較べた。一般に大きな系統差 は存在しない。 Simon, Buscombe は M5 より晩期で 0.4 クラスほど早期になる。 一方、 Feast は低温の星で我々より晩期に分類している。 視線速度 表5の第8列には極大時吸収線で測った視線速度を載せた。これらは従来得 られた輝線速度を吸収線速度に較正したものより星の空間運動をよく代表する と看做せる。 |

図1.同じ乾板によるスペクトル型評価の比較。実線は等評価。 黒丸=ミラ。白丸= SRb, SRb. 上:縦軸= Simon, Buscombe 1973. 下:縦軸=Feast 1963. 共に横軸は今回。 |

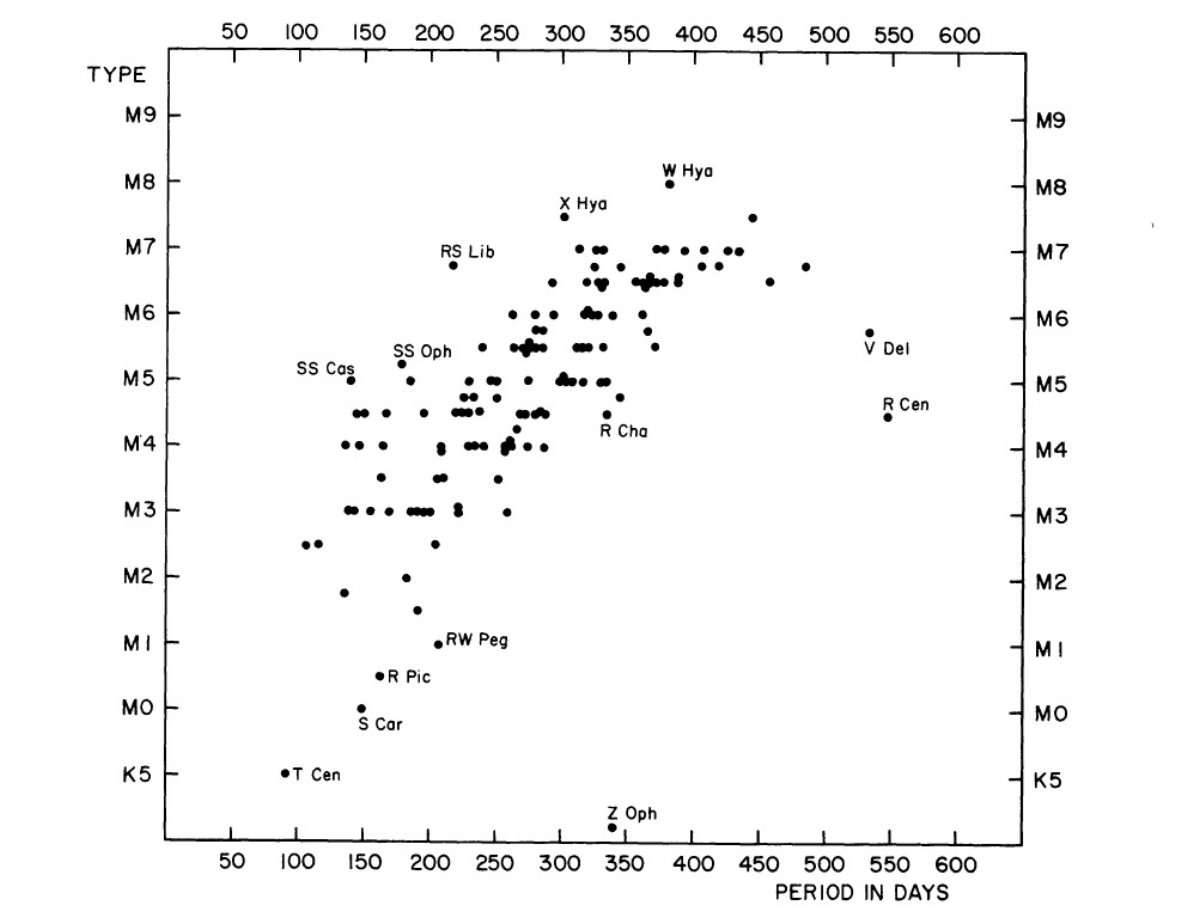

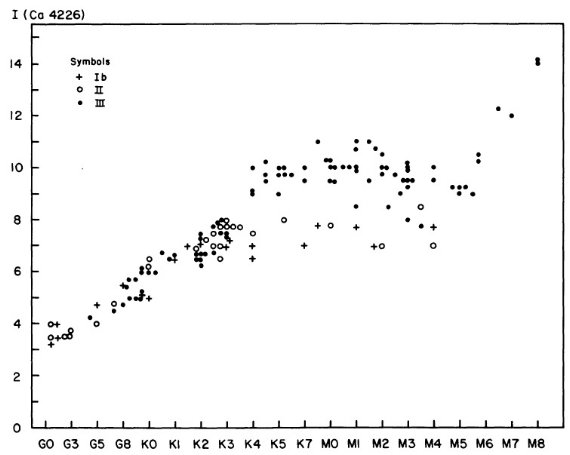

図3.光度クラスIII, II, Ib 非変光星または小振幅変光星での Ca4226 強度 とスペクトル型の関係 極大時スペクトル型の変動 図2には極大期スペクトル型の平均と周期の関係を示す。分類は大体 0.5 サブタイプくらいの精度と思われるが、周期毎の極大期スペクトル型の散ら ばりはそれよりずっと大きい。その極端な例は、RT Cyg M2e-M5e, RT Lib M2.5e-M4.5e, RW Peg K4e-M3.5e である。 周期ースペクトル型関係からの逸脱 Z Oph は同じ周期の他のミラ型星に較べ異常に早期型のスペクトルを持つ。 S Car と R Pic も他よりずっと早期型のスペクトルを示す。どちらの星も非常 に大きな視線速度を持つ。他の星より上方に位置する RS Lib と X Hya も大き な視線速度を持つ。ただし、 SS Cas と SS Oph の視線速度は小さい。 注意しておくと SS Oph は P = 150 - 200 d 区間にあるただ一つのミラである。 長周期ミラの分類には赤外 周期と共にスペクトル型が晩期になるという関係は、P = 400 d で M7 に達 して頭打ちになる。長周期ミラの極大期スペクトルを得るには長い時間が掛かり、 その上そのような星自体が少ない。従って、図の右端付近のサンプルは数個しか ない。これを完全にするには赤外での分類が適当であろう。 二重周期のスペクトル型 R Cen が異常な早期に分類されているのはこの星が二重極大の変光曲線を持つ 事に関係するのかも知れない。そのような星は他にも U CMi(410 d), R Nor(490 d), RU Tau(568 d) がある。それらのスペクトル型は、それらの半分の周期の星に 期待されるスペクトル型である。 ラインウィークニングの検定 共鳴線 Ca4226 と Cr4254 を表3に含ませた。これらは小分光器でミラ型星の ラインウィークニングを見つけるには最高の指標である。 同じ温度と光度をもつミラと通常星でこれらの線強度を比べることは重要である。 実際には晩期ミラのスペクトル型に対応する非変光星は探せないが、振幅の小 さな SR や Lb で代用できるだろう。 図3= Ca4226 の変化 図3には、光度クラスIII, II, Ib 非変光星または小振幅変光星での Ca4226 強度をスペクトル型と較べた。K4 と M2 の間で巨星のライン強度がコブ状になる のは本当である。K4 付近で λ 4226 線強度に負の光度効果が始まる。 M3-M4 に見える窪みは D-線でもより強く観察されている。D-線は M0 付近で 非常に強く、M3 付近では弱くなり、低分散分光では見えないほどまで落ちる が、さらに晩期になると急激に強くなる。D-線のこの極小は TiO γ' システムのためと思われている。しかし、 Ca λ4226 は M6 より早期 では TiO と重ならない。 |

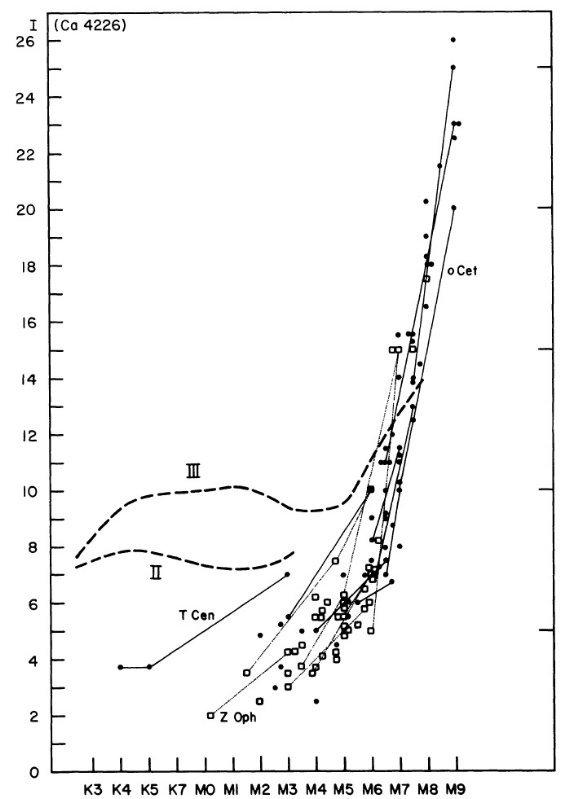

図4.ミラ型星の Ca4226 強度とスペクトル型の関係。白四角=空間速度 85 km/s 以上。太い実線=図3の平均線。 図4=ミラ型星の Ca ライン 図4では黒点=低速度のミラ型星、白四角=高速度ミラ型星の Ca 4226 線 強度の変化を示す。高速度ミラは P = 140 - 250 d で種族IIに属する。 薄線は同じ星の異なる位相を結んでいる。これを見ると、色々な星で較べても 同じ星の色々な位相=スペクトル型で較べても同じ結論が出ることが判る。 見にくさを避けるため、晩期型星では線で結ぶ点の数を半分にした。 T Cen の振る舞いがおかしいのはこの星が P = 90 d で振幅も小さく、バルマ ー線は弱く、概して言えば、ミラとセミレギュラーの境界に位置する所為で あろう。 ミラ型星での吸収線弱化 図4の太い破線は図3から得た、光度クラス II, III 非変光星の平均曲線である。 M6 より早期におけるカルシウム線の弱さは驚くほどである。短周期端(倍音?) または P > 300 d (M6e か、より晩期) の星と比較されるのは, 図3の光度 クラス III の曲線に限られる。 (図2の分布上縁は P = 300 d が M6 だが、単に P = 300d だと M4 まで含まれる。図2だけでは分からないが、P が 小さいと光度クラス III なのか?ちょっとすっきりしない。) 変光星と非変光星とのカルシウム線強度の差が最大のM2 - M4 ではミラ型星の 平均光度は -2.3 (Osvalds, Risley 1961) や -2.5 (Clayton, Feast 1969)、 つまりクラス II、である。 (Allen's AQ p388 では M5III で Mbol = -2.8 なので、クラスIII が適当でないか?それともここで "mean luminosity" と呼んでいるのは Mvis のこと?まあ、確かに AGB 先端なら クラス II が妥当か?) クラス II と較べてさえも、M5e より早期のミラで Ca λ4226 の強度が 著しく弱いことは明らかである。これらの早期型ミラには多くの種族 II 高速度 星が含まれるが、低速度と高速度星は図4中で同領域を占めている。したがって、 Ca λ4226 の、そして多分他の非常に強い吸収線 (Morris 1970) の、 ウィークニングは種族を問わず、ミラ型と通常巨星の大気構造の違いに起因する と言える。 |

|

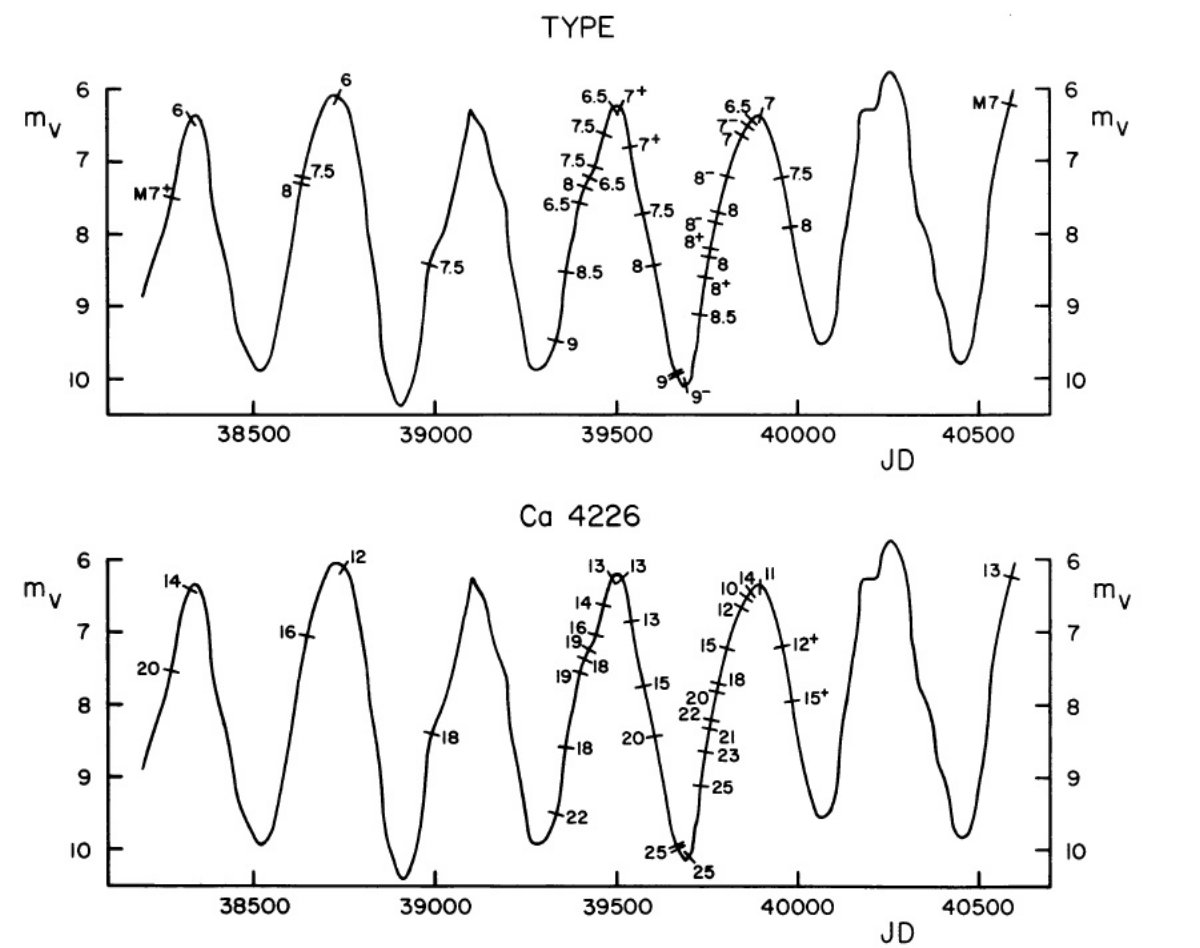

T Cep 1ダースほどの星では変光曲線全般に及ぶ観測がある。典型的な例は T Cep である。図5上枠ではスペクトル型を光度曲線上に書きこんだ。6サイクルの 間、スペクトル型の変化は規則的で M6e と M9e の間を循環する。図5下枠は Ca λ4226 の強度変化、極大時に 12 で極小時に 25、を示す。 RR Boo RR Boo の AlO バンド強度は 1967 極大時には非常に強く、1968 3月と 1969 4月の極大では比較的弱かった。連続する極大時の線強度が大きく 変わる現象は U Gem, R Crv, T Her, R LMi でも見られる。 |

種族 II 高速度 種族 II ミラ型星で中性金属線の強度が大きな弱化を示すことは表3 から明らかである。しかし、低速度星でも T Hya は 1967 - 1969 に弱化が 観察された。 |