|

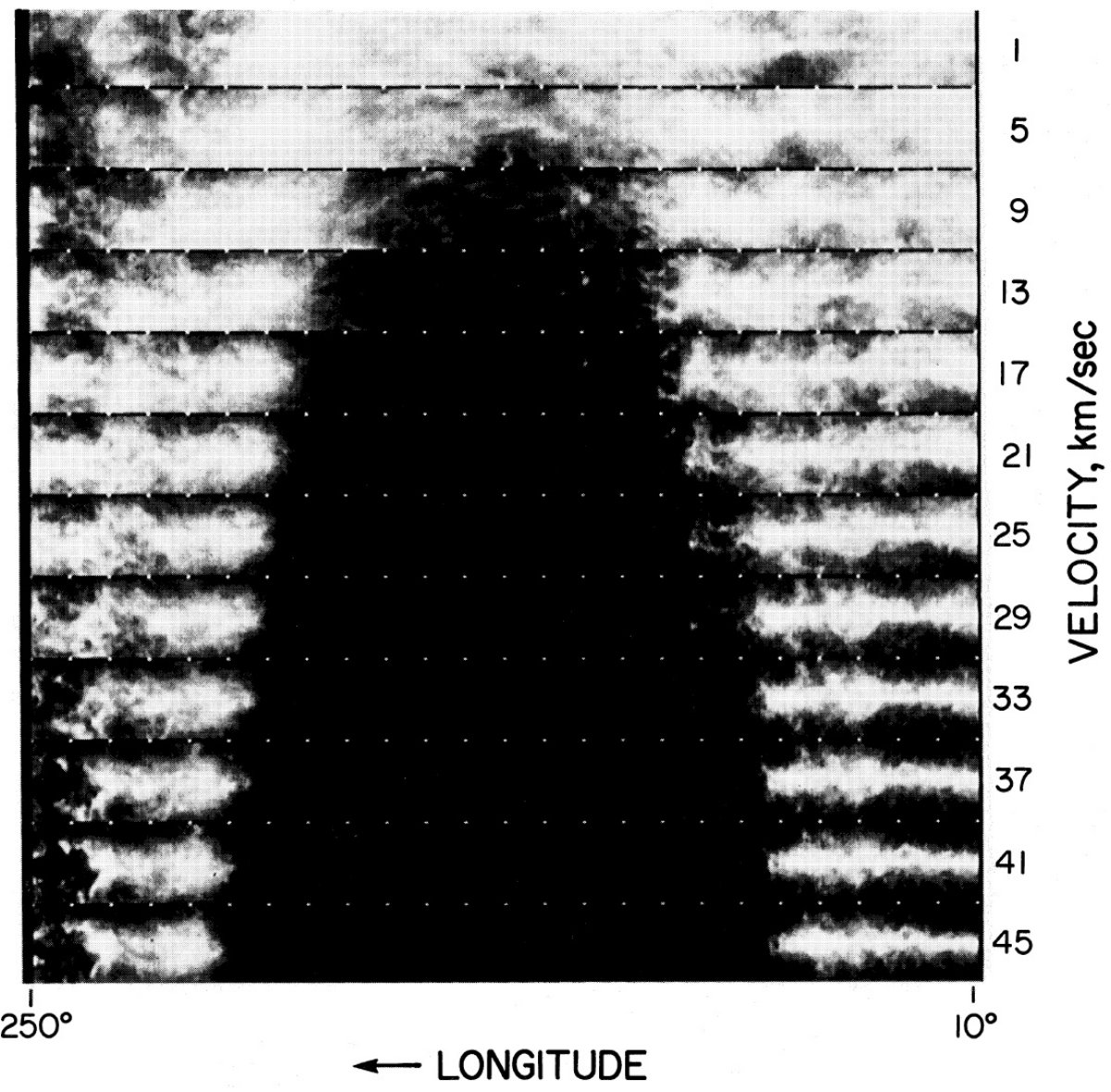

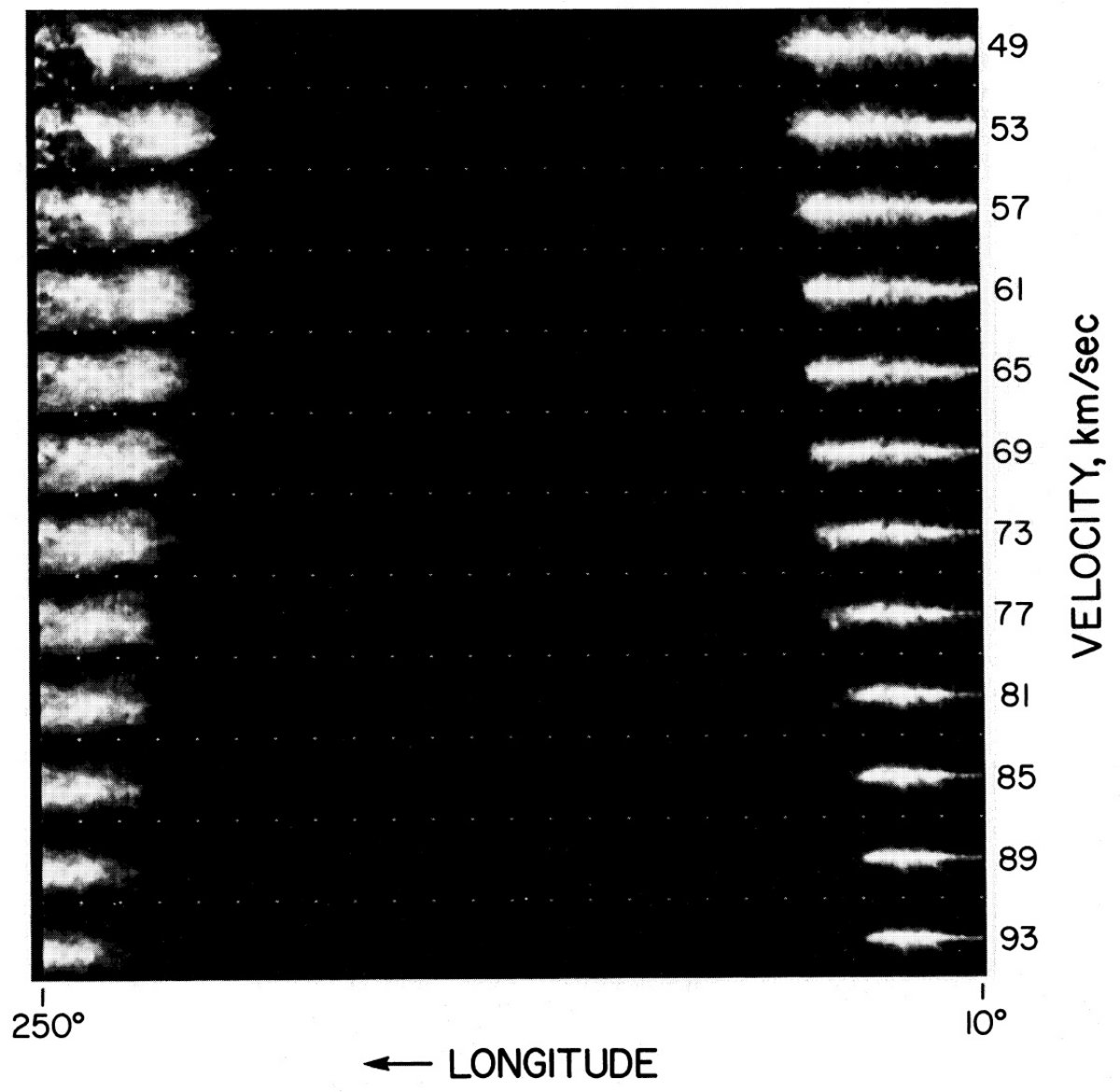

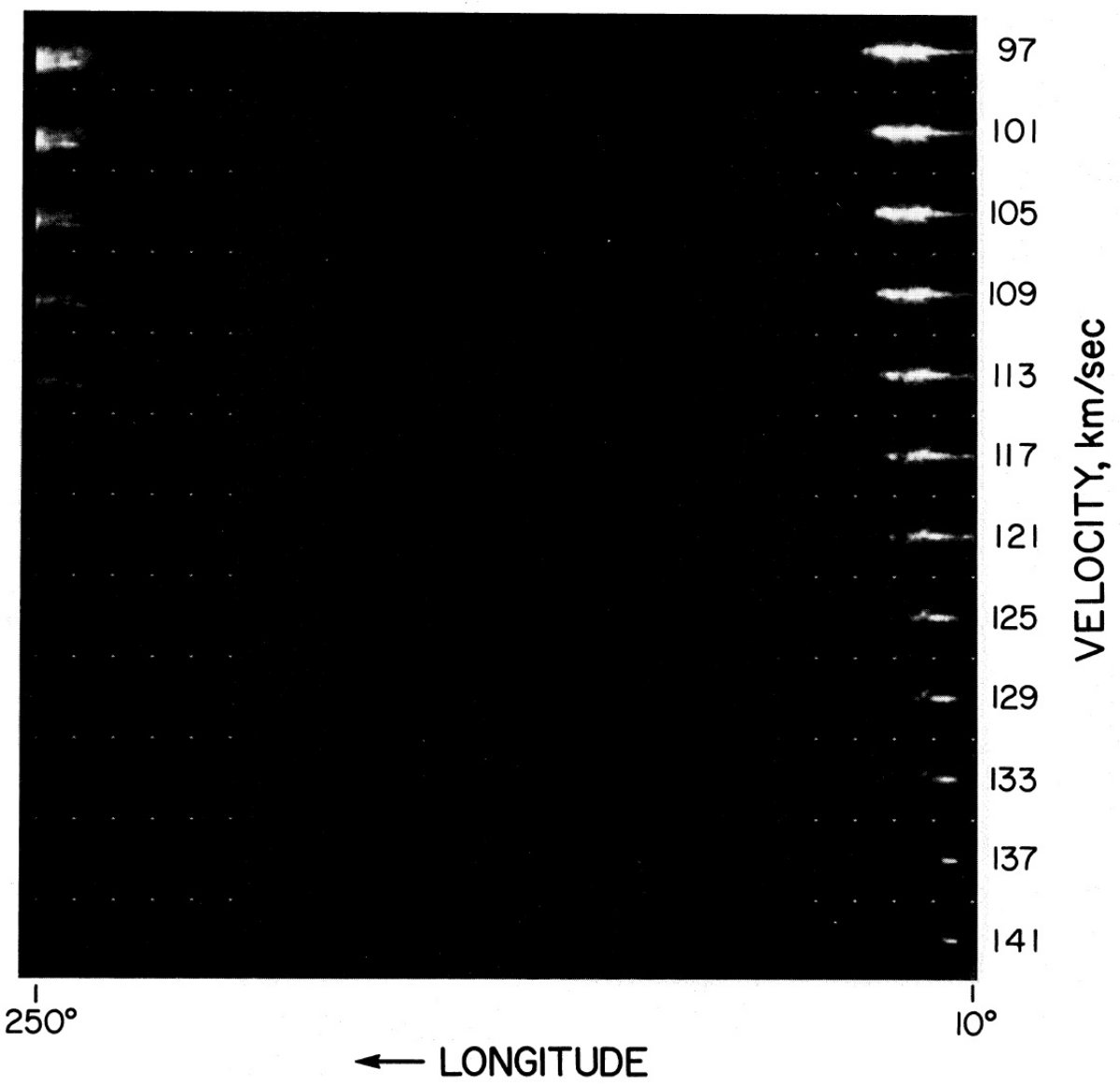

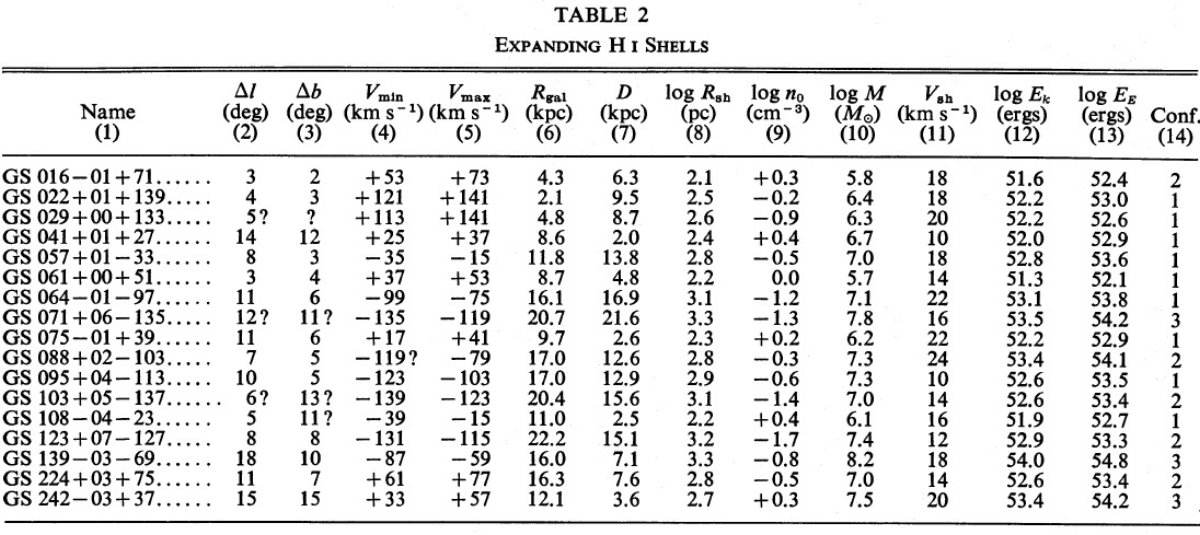

HI 速度別のマップ Weaver, Williams HI サーベイのアンテナ温度を l = [10, 250], b = [-10, 10] で狭い速度帯毎に写真分布図にした。そこには多数の糸状模様が見えた。印象と してはもしも分解能が向上すれば糸模様はもっとはっきりしそうである。糸の多くは 円弧の一部をなしている。円弧の一部は速度により大きさを変えていくが、それは 膨張シェルで期待される現象である。膨張シェル全てで観測されるのは接近側か 後退側のどちらかしか見えない。63 個のシェルを表にした。 |

シェルの特性 HI シェルは既存のいかなる種類の天体とも関連しているように見えない。 若い星団とはいくらか相関がある。シェルは最大半径 1.2 kpc, 質量 2 × 107 Mo, 運動エネルギー 1053 erg に達する。形は 球形を取る傾向を示すが、銀河面に沿ってやや扁平である。もし、シェルの 発生が爆発のようなエネルギー注入とするなら必要な量は最大 6 × 1053 erg に達する。これは超新星 100 個分にあたる。 スーパーシェル EE > 2 × 1052 erg のシェルをスーパー シェルと呼ぶ。その数は10個以下であり、 10 Myr に 1 個の形成率である。 |

|

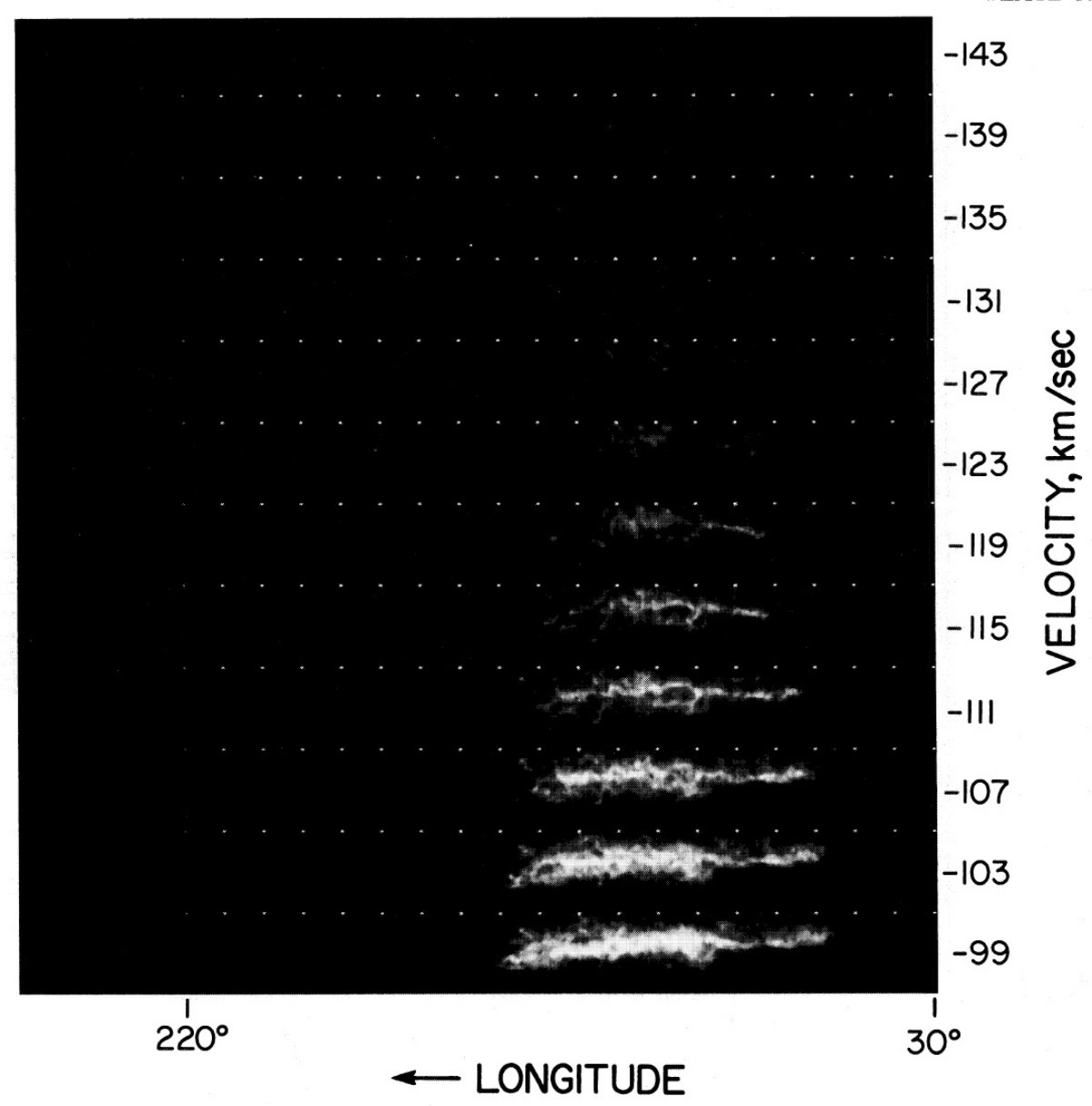

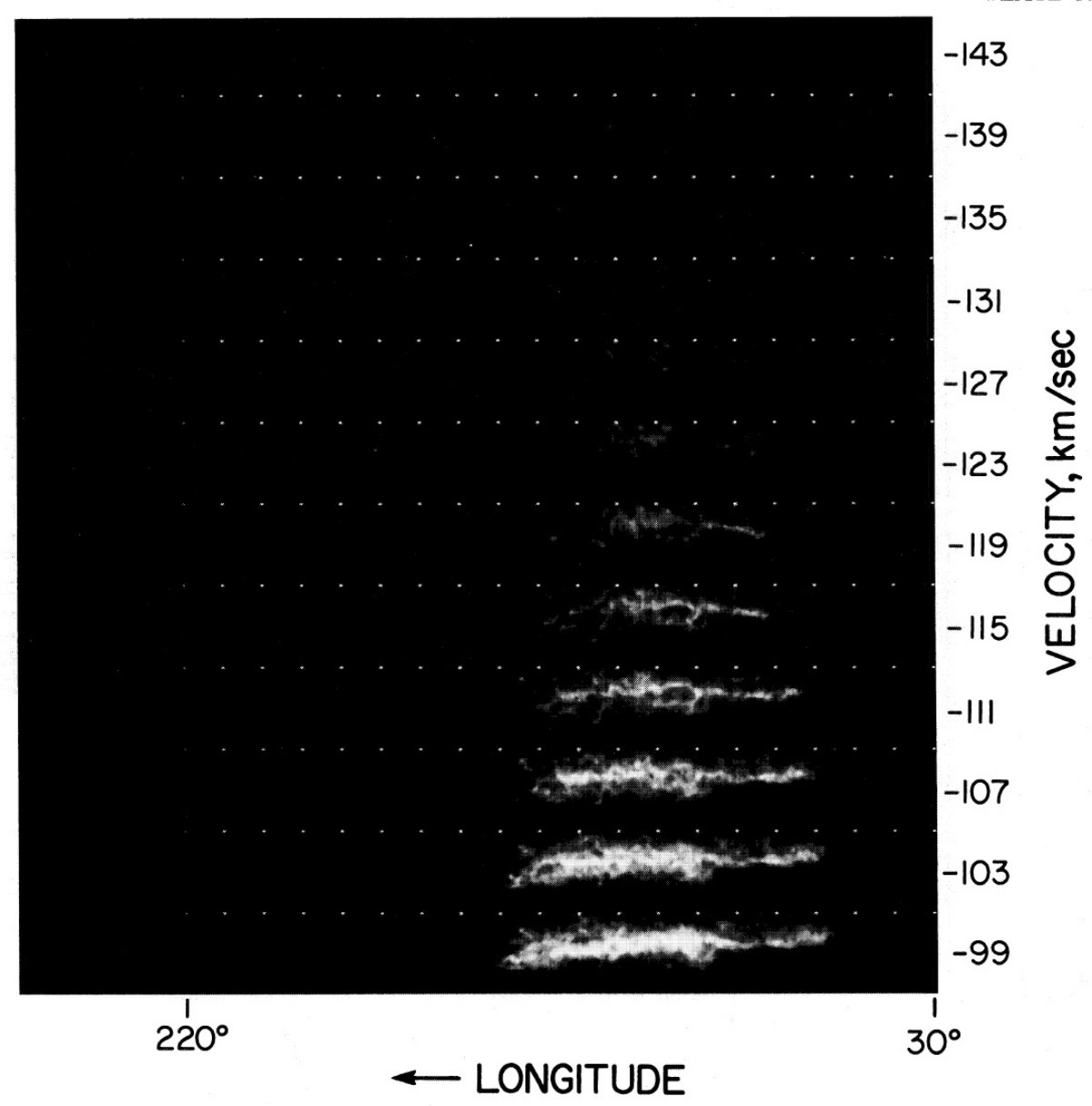

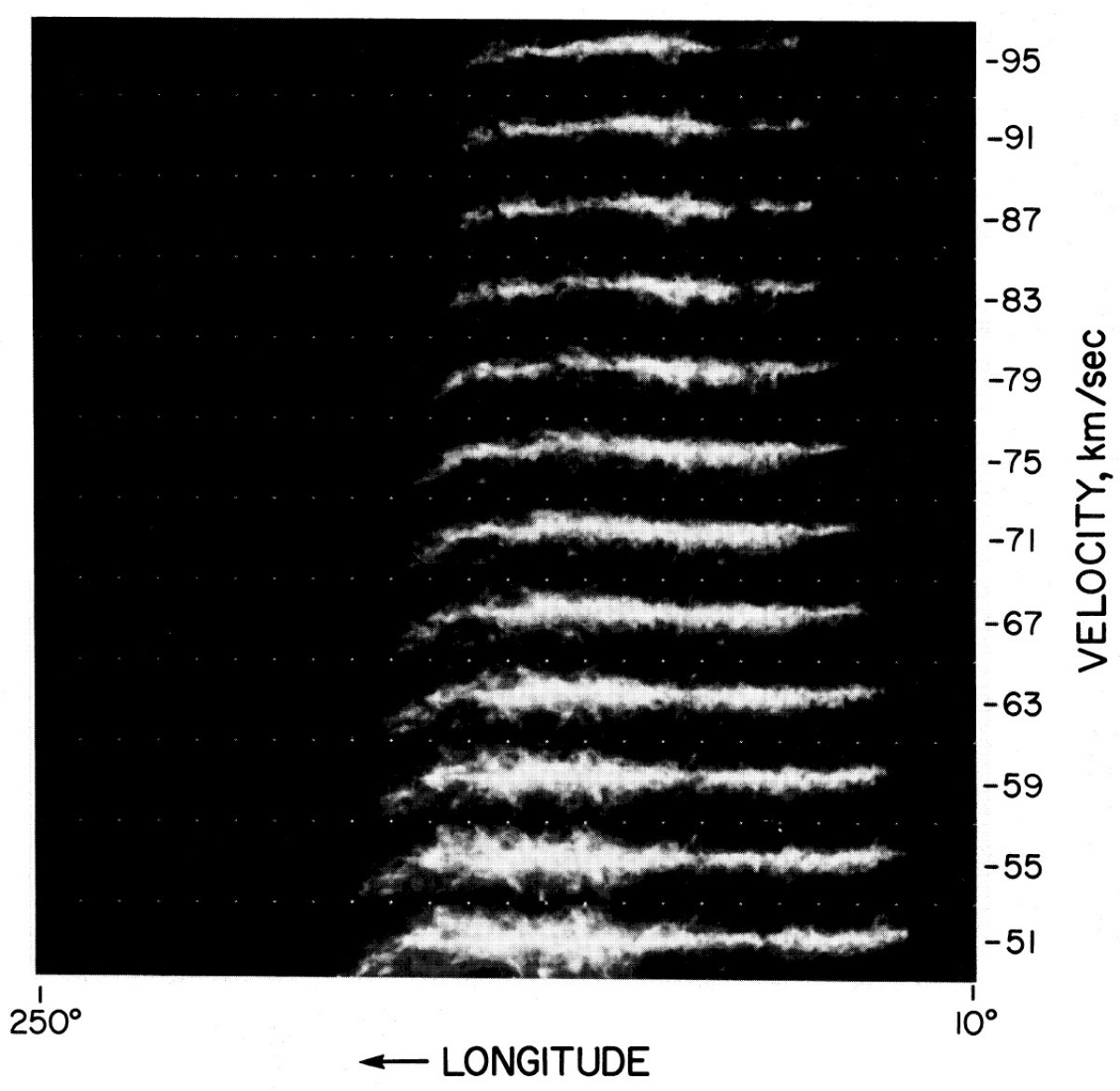

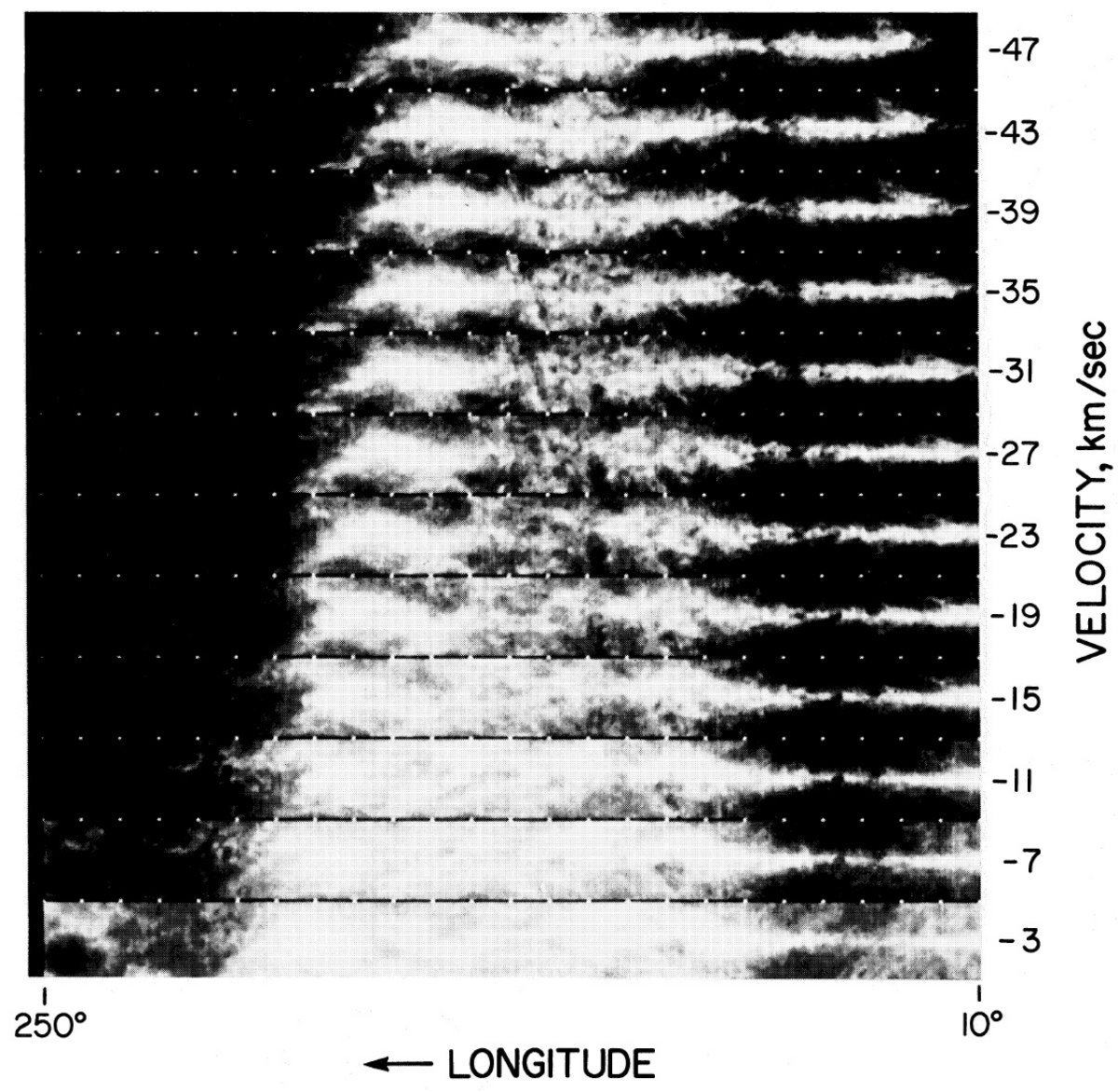

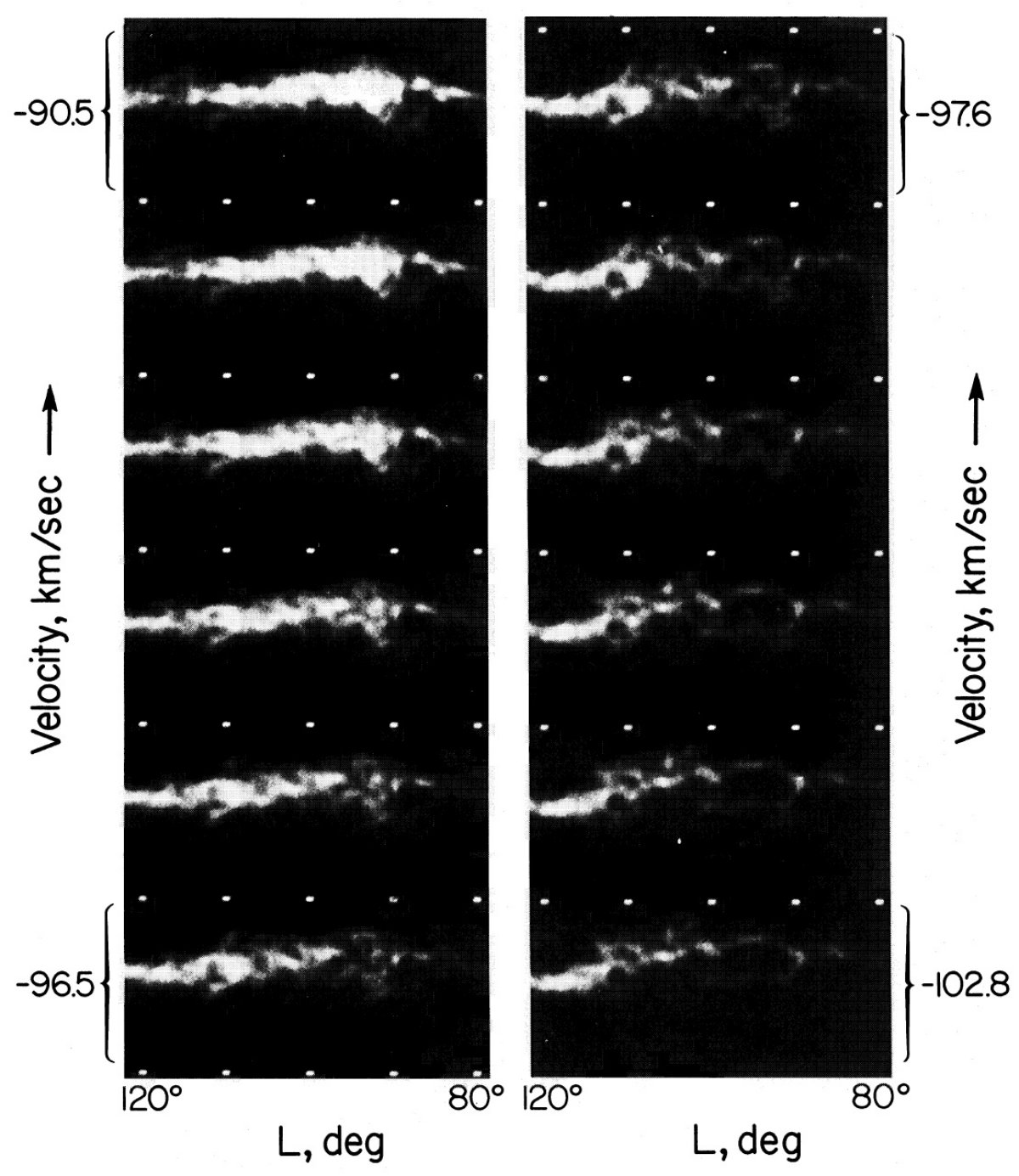

HI サーベイ Weaver, Williams 1973 のサーベイデータ、角分解能 36'、 l = [10, 250]、 b = [-10, +10] のアンテナ温度を速度巾 2 km/s, 速度間隔 4 km/s で使用する。 V = [-143, +143] km/s を 72 個の画像で表現できる。 速度マップ 試行錯誤の結果、温度の平方根を表現するとダイナミックレンジと弱い模様を 良く見せるという課題を達成できることが分かった。 |

その結果、銀河面の強い放射に載ったかすかな模様を検出できるようになった。

写真の作成には PDS マイクロデンシトメーターをプレイバックモード

で使用した。

図1 図1にそれを示す。観測のビーム巾は 36' である。図1で 10° おきに打ってある マークの大きさが銀経 30', 銀緯 15' である。 |

|

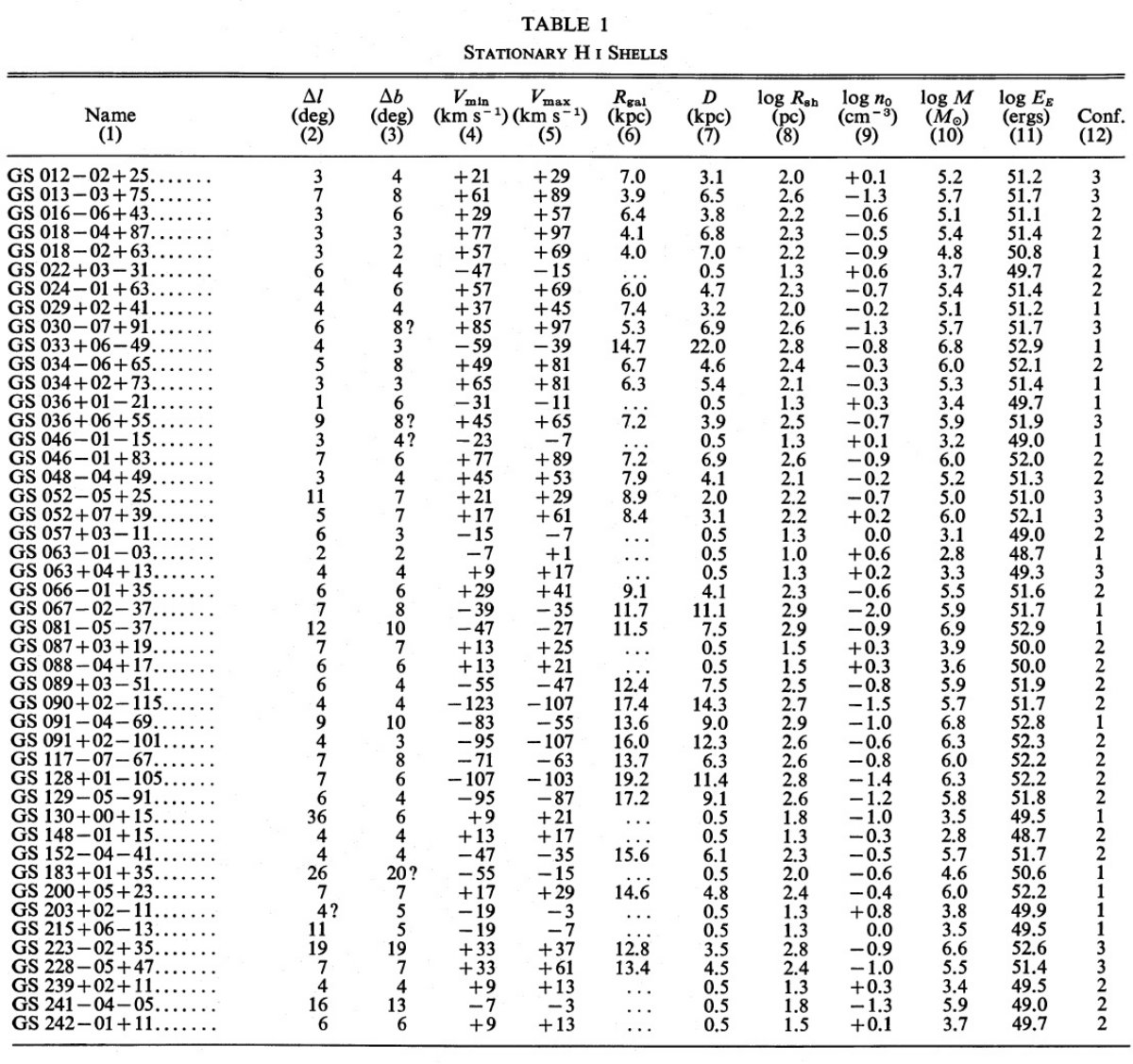

沢山の糸状構造 図1を見ると沢山の糸が見える。実際分解能が上がれば、もっと 多数の糸が現れてきそうである。それは Branch, Zealey 1975 の言う ”cosmic bubble bath”に近いものであろう。多くの場合、糸はシグナス ループ可視画像で見られるように、爆発で生じる円弧と似ている。 ある場合にはその直径が速度で変化するが、その様子は膨張シェルに期待 されるものである。驚くことに、遠方の構造が分解して見えることで、 分解能 36' は 10 kpc 向こうでは 100 pc に相当する。 表1と2 図1をよく見て、閉じた円の一部と看做される模様を探した。それらを 表1と2に載せた。表1は速度によるサイズ変化の見られないシェルを示す。 表2には速度により大きさが変わり、膨張している。 |

表の説明 第1列の名前は通常の銀河系天体の例に倣っている。例えば、GS012-02+25 は、"GS" = galactic shell, "012" = シェル中心の銀経、"-02" = シェル中心 の銀緯、"+25" = LRS 速度、である。第8列の Rsh = 第2、第3 サイズの幾何平均の半分(半径)を log で表した。第9列の密度はシェル形成以前の その付近の密度である。表1の第11列は瞬間的エネルギー注入でシェルを作るのに 必要なエネルギー量。表1第12列は我々の信頼度。 表2も大体同じ。ただ、第11列 = 膨張速度、第12列 = シェルの運動エネルギー、 第13列=注入エネルギーである。 |

|

速度によるサイズ変化 例として GS095+04-113 を説明する。図では速度間隔= 1.16 km/s である。 図には速度によるサイズ増加がはっきり現れている。 ( V= -113 km/s に達していない。) |

4.a. 他との比較以前報告された HI シェルGS 061-0+51 は Katgert 1969 が発見した。Assousa, Erkes 1973 が見つけた HB 21 周辺のシェルは、我々の GS 087+03+19 の一部 と一致する。彼らのシェルは直径 2.7° であり、我々のは 7° である。 これはコンフュージョンの良い例で、より高分解の観測を必要とする。Knapp, Kerr 1974 の W 44 シェルは図1には現れていない。多分その直径が 1° と小さく図1の分解能 の 2 倍の大きさしかないためであろう。 SNR 直径 1° より大きな SNR が 16 個報告されている。図1上で探したが、表1 に載らない程度の弱い構造が幾つか見えただけであった。それらは、 G82.2+5.4 [-95,-79]km/s 直径 1.3° HI 穴 G98.1+4.7 [-95, -67] km/s 9° 長の円弧。HB 21(直径 1.8°) 近く。 G93.6-0.2 [-111, -99] km/s GS 090+02-115 からの HI シェルの一部 G132.4+2.2 [-91, -83] km/s 2° 直径。HI 穴。HB 3 近く。 G156.4-1.2 -47 km/s 2° 直径、多分 HI 穴。 電波連続波 408 MHz 連続波マップ (Haslam et al 1974) で HI シェルの位置に何か特徴 が見えないか調べた。しかし、前景、背景放射が強く、円形の模様は探せなかった。 |

エリダヌスシェルは近傍にある二つの目立つシェルの一つだが、電波連続光

では何も見えない。SNR でも 15 pc より大きいものは表面輝度が低下して

連続光では暗くなる。我々のシェルは皆それより大きいので、連続光で見えなくても

予想外とは言えない。

可視光 HIIR Sivan 1974 の写真探査にある弱い HIIR と円環を調べた結果、ただ一つ、 GS 203+02-11 だけが同定できた。 電波再結合線 Reifenstein et al. 1970 の電波再結合線サーベイを図1と比べた結果は一つも同定できなかった。 近傍星団とアソシエイション III Cep (l, b, d) = (111, 3, 1.0 kpc) は GS 130+00+15 I Per (135, -4, 2.3 kpc) は GS 130+00+15 NGC 144 (148, -1, 1.0 kpc) は GS 148-01+15 NGC 2129 (187, 0, 2.1 kpc) は 表に載せていない 3° 直径シェル NGC 7092 (92, -2, 0.3 kpc) は 4° シェル。 II Mon (203, 2, 0.7 kpc) は GS 203+02-11 これ等の星団は若く、一つを除き全て TO スペクトル型は B1 かそれより早期。 例えば、 II Mon の最も早期型星である S Mon = O7V((f)) は表面から 3000 km/s の星風を出している。 |

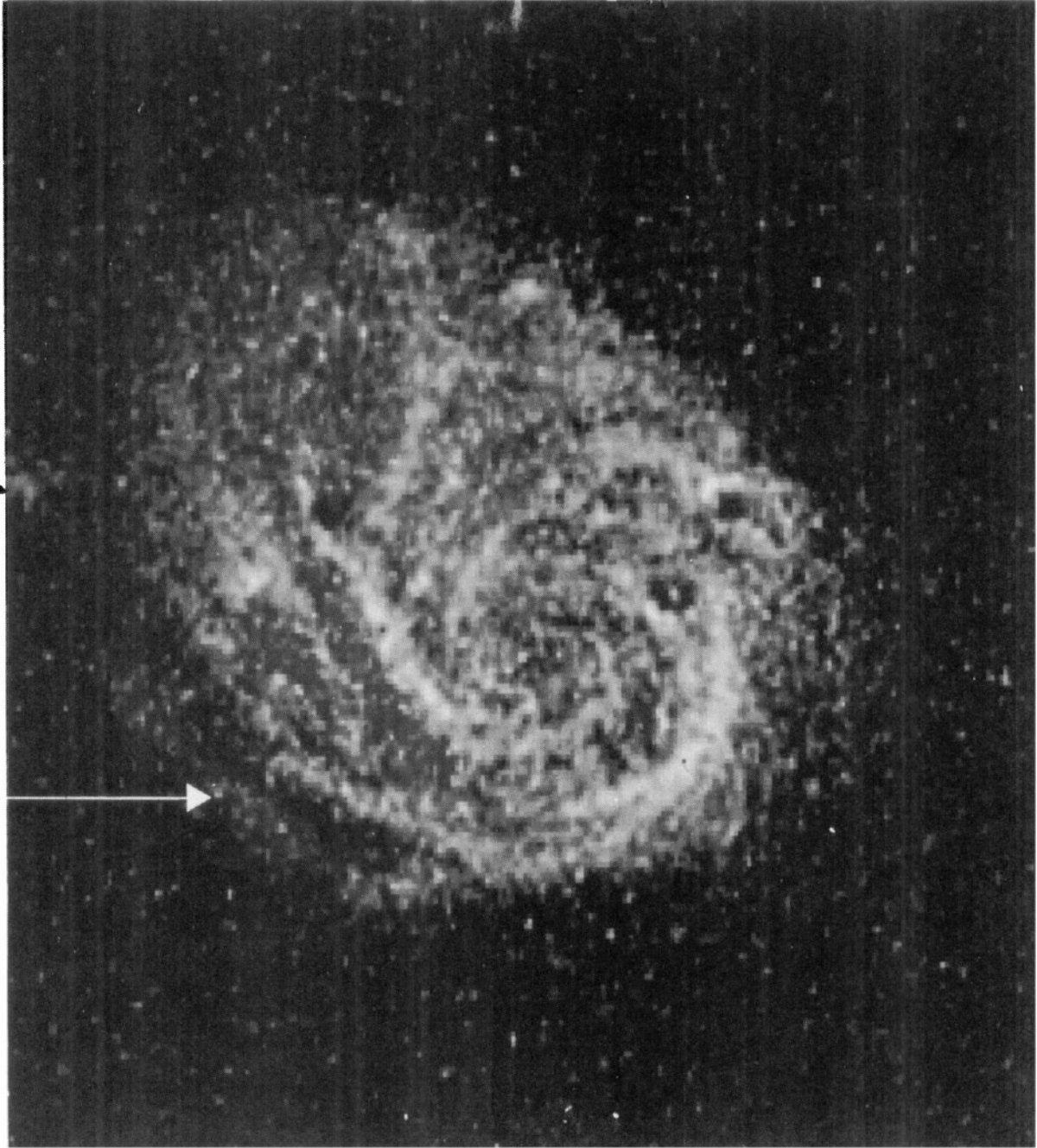

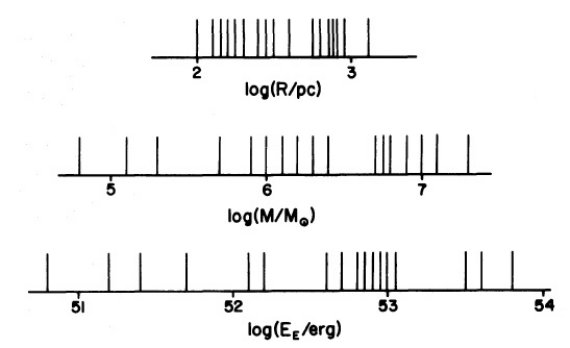

4.d. スーパーシェル図3にシェルの半径、HI 質量、EE の分布を示した。 EE < 3 × 1052 erg の天体は超新星1個で も間に合う。それより大きいスーパーシェルが 11 個存在する。 LMC では Westerlund, Mathewson 1966 が直径 1 kpc のリングを発見している。 スーパーシェルの最も素晴らしい例は Allen et al 1978 による M101 の HI 強度分布である。そこに写っているスーパーシェルは我々の銀河系スーパー シェルとほぼ同じ大きさである。 Brand, Zealey 1975 は、系外銀河に見えるダストシェルについて述べている。 |

図3.シェルの半径、HI 質量、EE の分布。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|