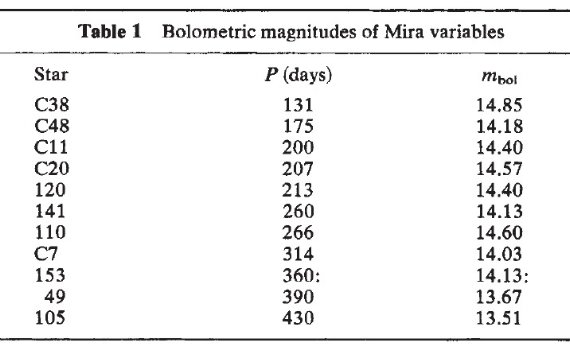

表1.LMCミラ型星の輻射等級。

輻射等級

LMC バーの 0.3 平方度の写真乾板を用いて、赤色変光星の探査を行い、 12 個のミラを発見した。周期の誤差は 10 日である。 1976 - 1980 に 掛けて,サザランド 1.9 m 望遠鏡で、それらの赤外測光を少なくとも3回行 った。測光エラーは J, H, K で 0.07, 0.04, 0.04 等である。混入が激しい 一つ 153 は解析から外す。観測から変光曲線を決めることが出来なかったの で、平均 J, H, K 等級を求め、黒体フィットで輻射等級を定めた。その結果 は表1に示す。

一個は炭素星

11星は M 型ミラと仮定する。分光観測から炭素星と判明した C7 星を 除いては、カラーは M 型ミラの仮定と抵触しない。

(炭素星が少な過ぎないか? "C" のついた星は?)

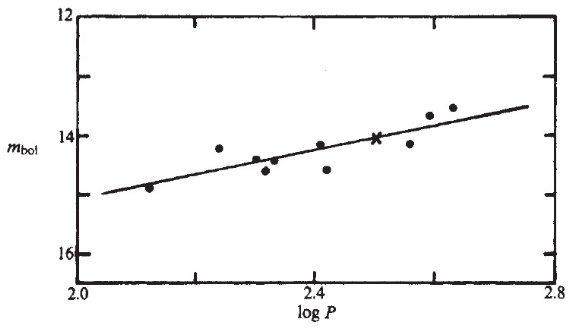

図1.LMCミラ型星の輻射等級と周期の関係。バツ印は炭素星である。

図1=周期対輻射等級

表1のデータを図1にプロットした。フィットラインは

mbol = 19.25 - 2.09 log P(d)

フィットの r.m.s.= 0.22 mag である。長周期側では可視光で暗いために見つ けにくい。そのため, 検出が完全なのは P < 300 d であろう。

輻射絶対等級

LMC の距離指数を古典セファイドから採って、 18.69 とすると、絶対等級 に対し、

Mbol = 0.56 - 2.09 log P(d)