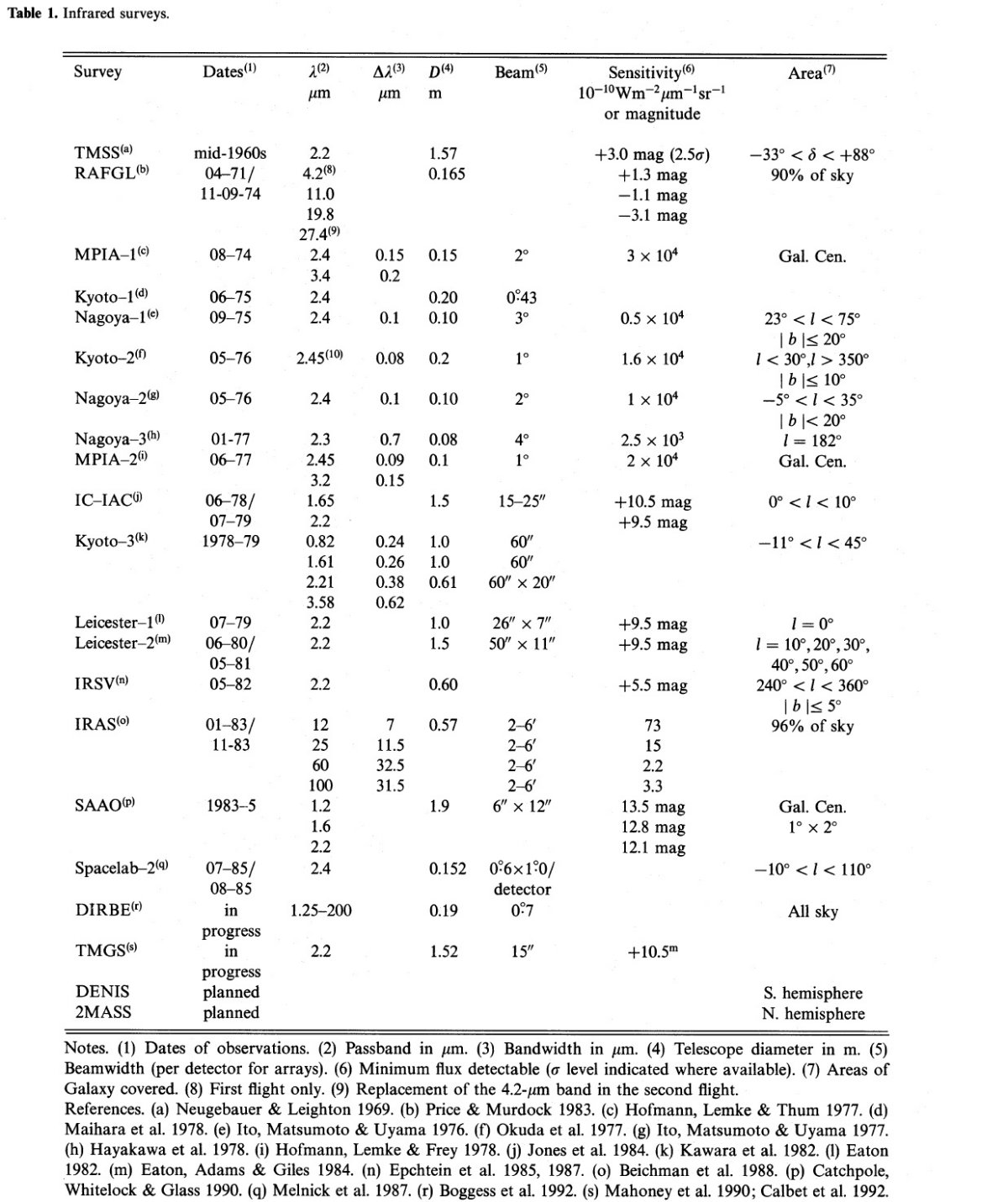

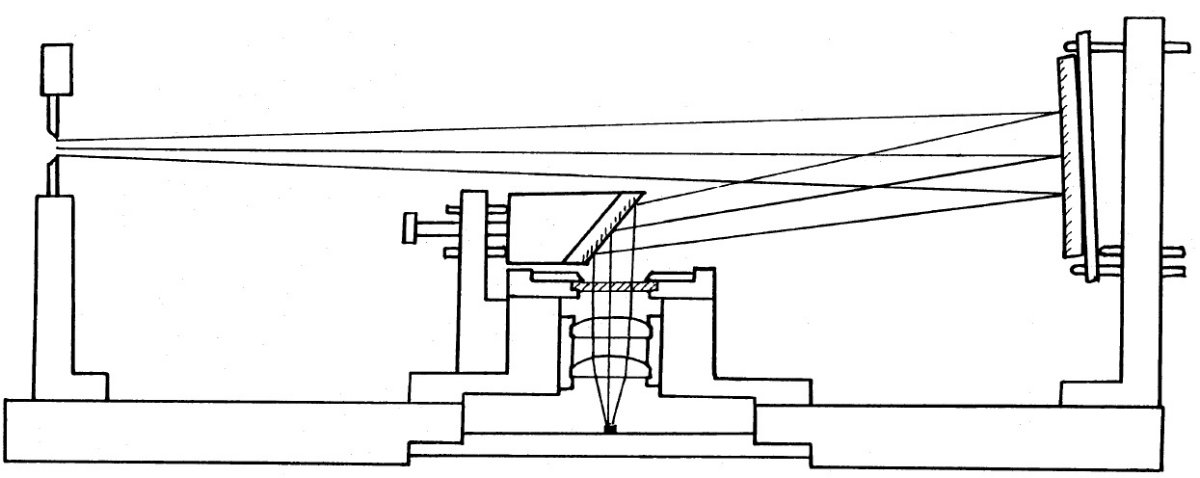

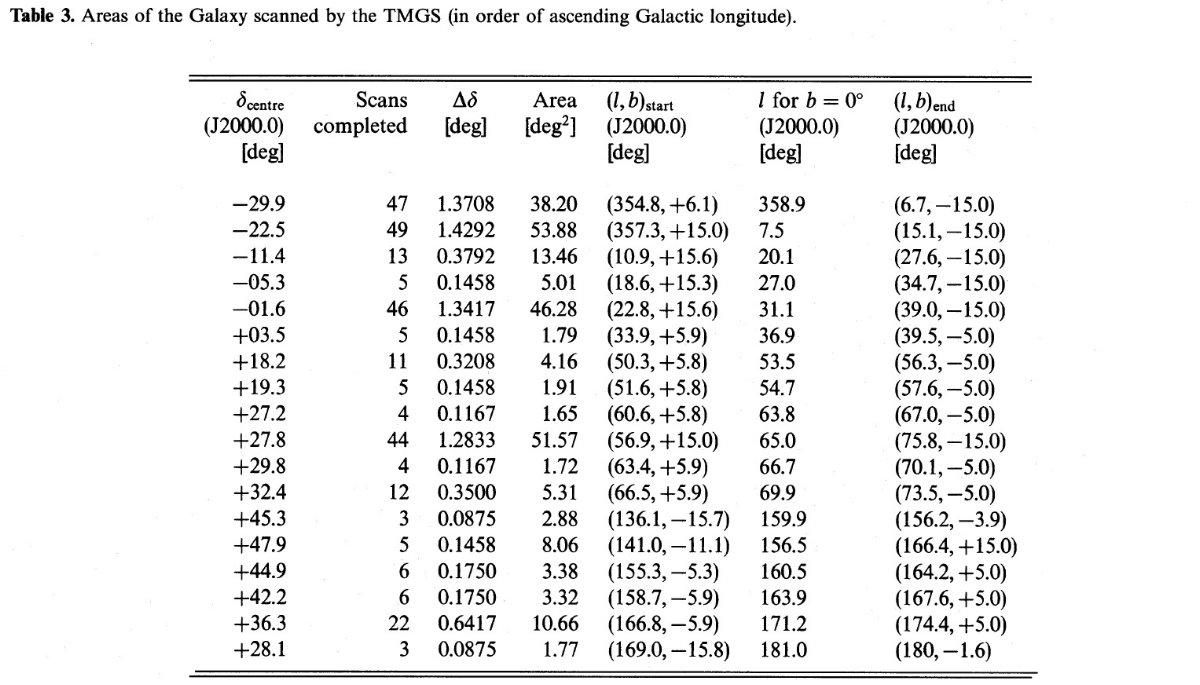

| 2ミクロン銀河面サーベイ(TMGS) の最初の結果を報告する。銀河面を ドリフトスキャンによって、l = [-5, 30], b = [-15, 15] と l = [30, 180], b = [-5, 5] の範囲を観測した。この論文では δ = -1, -23, -30 のスキャン、計 138 deg2 を中心に 議論する。 | サーベイは K = 9.8 mag まで完全である。今までに 255 deg2 の観測がマップ化され、470,000 天体が検出された。その多くは銀河面にあり、 可視対応天体がない。IRAS 天体の 90 % が同定された。 |

|

TMGS が貢献する最大の問題はバルジの広域星計数である。

多くの研究者、たとえば石田、三上 1982 は赤外で見える星の大部分

は晩期型巨星であろうと予想している。銀河中心距離を 8 kpc, 減光を

0.2 mag/kpc とすると、 M3III 星は Ks = +10.6 となる。 TMGS の

Ks 限界等級を ∼10 とすると、バルジ内のこれらの天体は十分に

観測可能である。太陽近傍のくらい赤外天体、例えば原始星、M-型矮星

も検出される。しかし、それらは DENIS のような高感度観測に向いている。 表2に、星のタイプ毎に TMGS での到達距離を示した。銀河系構造の 研究に挑む前に準備しておくべきは、天体が銀河面とバルジのどこに 位置しているかの知識である。 TMGS 画提供するのは正にその情報である。 |

表2.TMGC の到達可能距離。A(Ks) = 0.17 mag/kpc を仮定。絶対等級 は Wainscoat et al 1992 による。 |

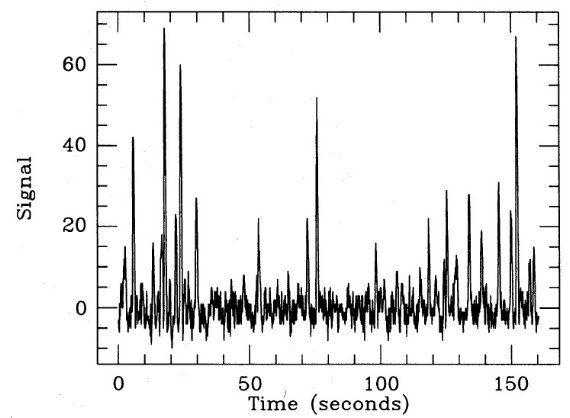

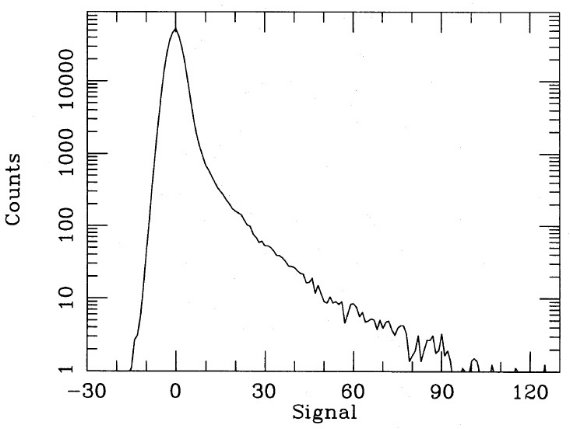

図2.メディアンフィルターにより DC オフセット除去後の典型的なスキャン データ。縦軸はカウント。  図3.典型的な生データのカウント分布。最も高いガウシャンピークはノイズ. "ramp" が星のシグナル。 |

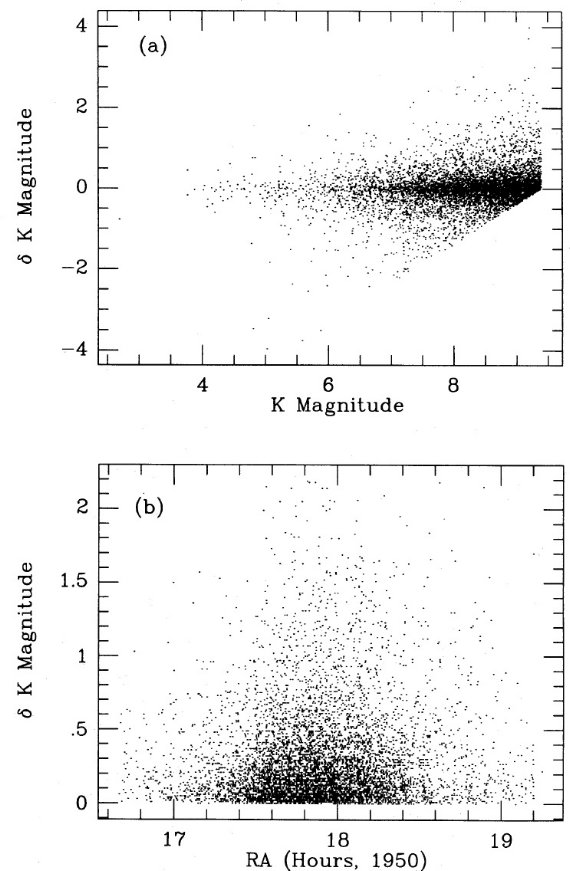

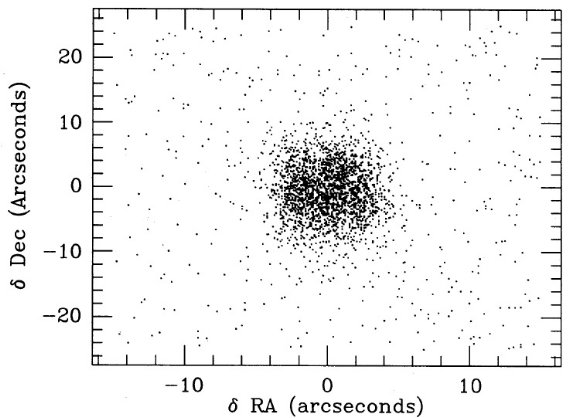

図4.測定した K 等級と、K 等級の差。横軸は (a) K 等級。 (b) 赤経。 データは δ = -23 スキャン。  図5.ガイドスターカタログ位置との差。 |

|

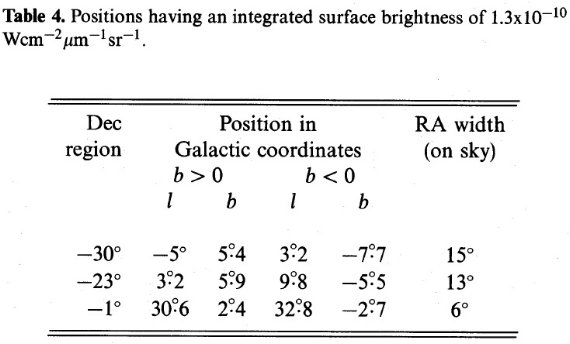

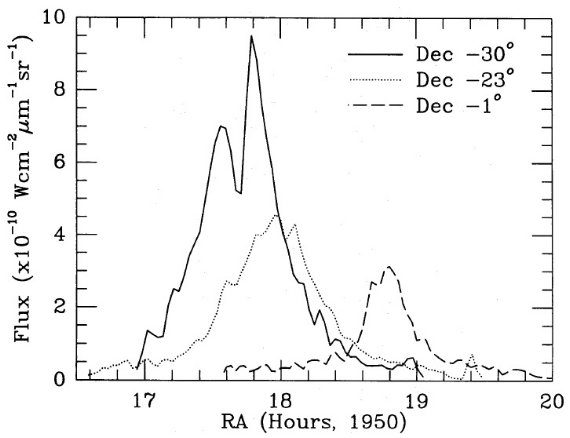

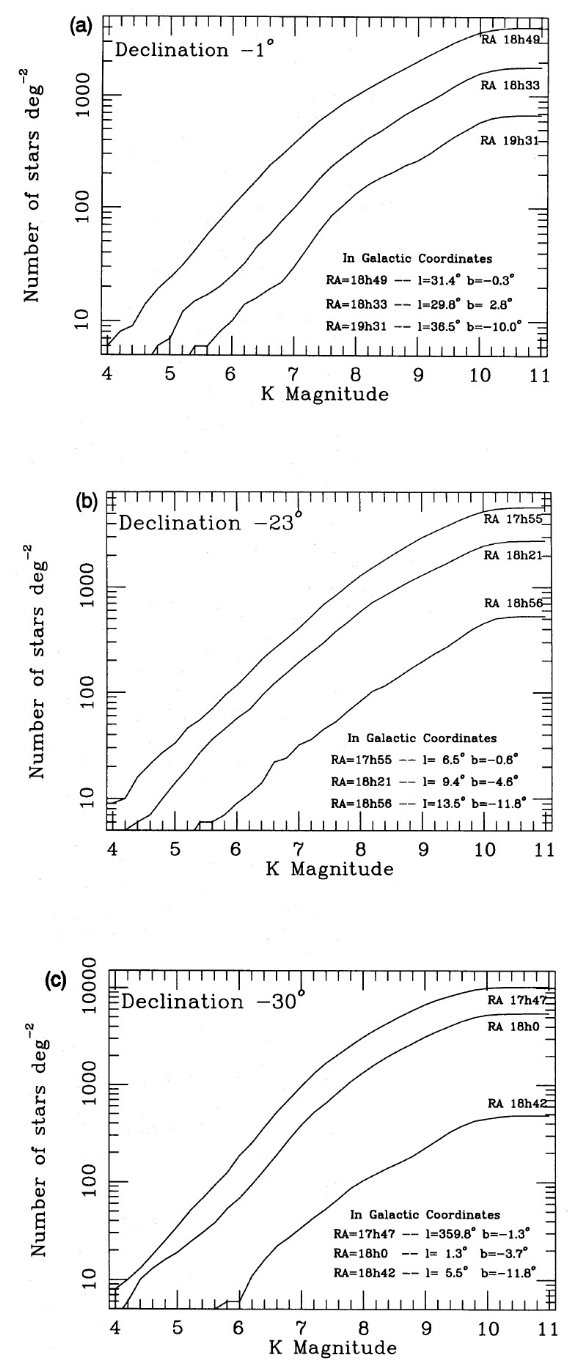

初期成果を報告する。それらは、 δ = -1 : 円盤 δ = -23 : バルジ δ = -30 : 銀河中心 の構造を調べるのに向いている。 5.1.銀河系バルジと円盤の異なる領域での星計数図6には、3本のスキャンに対する平方度当たりの累積星計数を示す。 1000 個/平方度を超すあたりから傾きが緩くなるが、おそらく混雑の 影響である。したがって、その上では補正が必要となる。5.2.積分フラックス溝図7には、積分フラックスの赤経変化を3つの赤緯に対して示した。 混雑で落ちた星の補正はしていない。興味深いのは、 δ = -30 カーブには深い溝が見えることである。これは明らかに厚いダスト層が原因 である。 銀河中心近傍からの貢献 表4には、積分輝度 = 1.3 10-10 W cm-2 μm-1 sr-1 となる位置(両側)と。2点間の RA 差を示す。 δ = -23 (l=7) と -30 (l=-1) との巾は -1 (l=31) での巾の倍くらいある。しかも前者のフラックスは円盤星 だけで説明できるより遥かに高い。その上、δ = -23 (l=7) と -30 (l=-1) カットはバルジを通るが、δ = -30 カットのピーク フラックスは -23 カットの約 2 倍である。この二つの領域で、円盤星の 分布 ( 何?星の等級分布?) が同じくらいで、バルジ星が軸対称という仮定の下で、上の事実は δ = -30 カットのピークの半分は銀河中心から 1 kpc 以内から来ている ことを示す。  表4.積分フラックス = 1.3 10-10 W cm-2 μm-1 sr-1 となる位置(両側)と。2点間の RA 差。  図7.点源の積分フラックスの赤経変化。積分区間は赤経1度、赤緯 1.5 度。 |

図6.平方度当たりの累積星計数。上:δ = -1、中:δ = -23、 下:δ = -30。 夫々の赤緯ごとに、 計数最大の場所、半分の場所、 遠く離れた場所の計数を描いた。 |

|

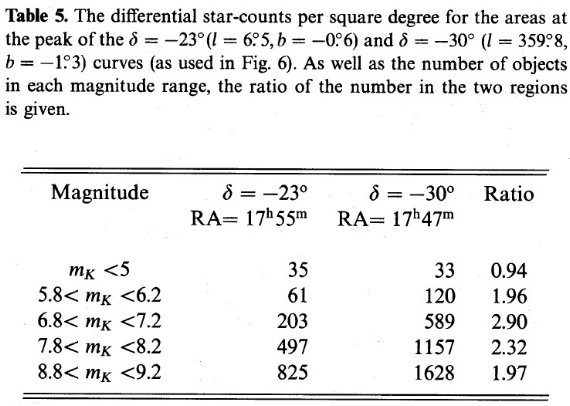

表5は、δ =-23 スキャンのピーク, (l, b) = (6.5, -0.6) と δ =-30 スキャンのピーク, (l, b) = (-0.2, -1.3) における 微分星計数を示す。これから、 K = 5 より明るい星は二つの領域の星の数 は同じくらいであることが判る。しかし、 K = [5.8, 6.2] では δ =-30 の星は δ =-23 の星の2倍になる。この超過は K = 9.5 までは続く。減光を A(K) = 0.2/kpc と仮定し、これらの星が銀河中心 距離にあると仮定すると、これらは MK < -10 になる。 表2を参考にすると、それは超巨星に対応する。表5では超過のピークが K = 7 付近で起きているが、これは混雑効果のためであろう。ただ、この データだけでは、銀河中心付近に明るい星い超巨星が多いのか、全ての 星が2倍なのかは決められない。 |

表5.δ =-23 スキャンのピーク, (l, b) = (6.5, -0.6) と δ =-30 スキャンのピーク, (l, b) = (-0.2, -1.3) における 微分星計数。グラフは図6.等級ビン内の星数とその比も示す。 |

|

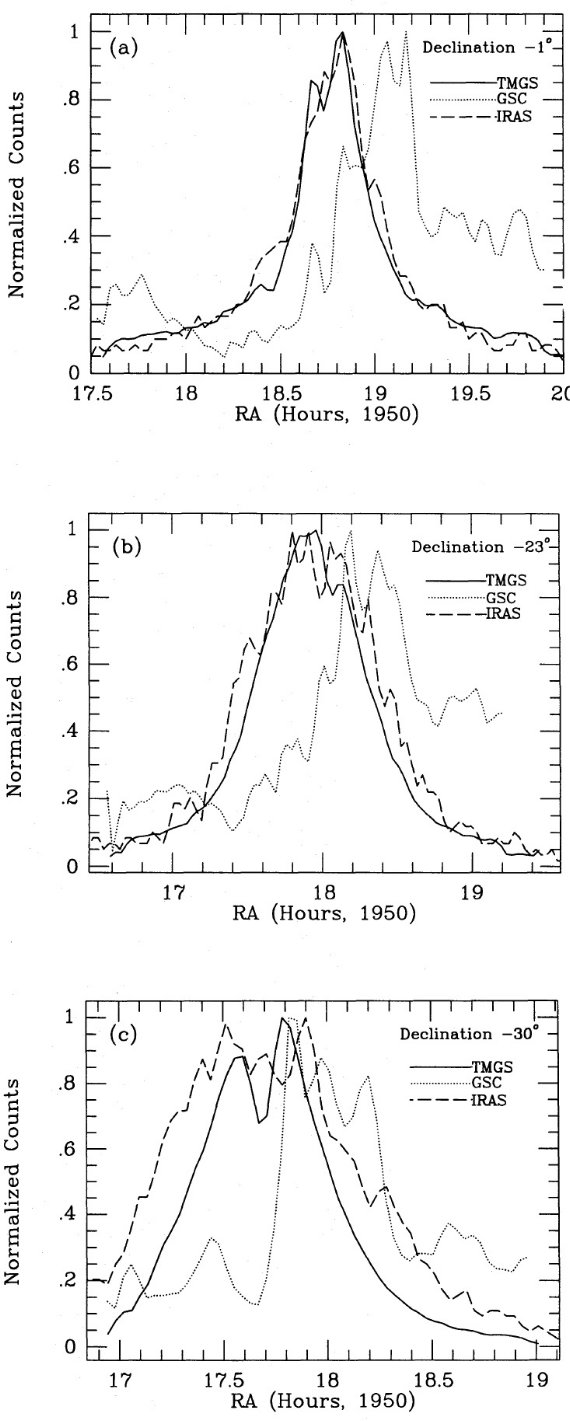

TMGS, IRAS, GSC の分布の比較 図8は TMGS, IRAS(12μm), GSC(ガイドスターカタログ)の規格化した 個数分布を(a): δ = -1.(b): δ = -23.(c); δ = -30 で比較 したものである。IRAS 天体の数は少ないのでノイズが大きく、銀河面近くでは 混雑効果が大きいことに注意。 可視光のピークが銀河面下側にずれる。 最も驚くべきことは、 TMGS と PSC の形が良く似ていることである。 一方、 GSC の形は異なる。説明としては、銀河面の上側には大きなダスト雲 があって、そのため可視の GSC のピークが透明な銀河面下側に移ったという ことが考えられる。赤外は減光の影響が小さいので、星の分布を反映している と言える。 近赤外と可視の溝 図8c を見ると、TMGS と GSC は同じ RA に溝がある。可視光の溝の深さは、 可視では近距離の星しか観測していないことを示す。 ( 相対的に溝が深いので、 少ない数=近距離という意味か?) これは減光ダスト雲が太陽に近いことを意味する。これはその方向に ある暗黒雲の数と一致する。 |

図8.TMGS, IRAS, GSC(ガイドスターカタログ)の規格化した個数分布の比較。 (a): δ = -1. (b): δ = -23. (c); δ = -30. |

| (l, b) = (-1,0)方向の星の 少なくとも 50 % は銀河中心 1 kpc 以内にある。それらは高い光度の星である。 | 銀河面の減光は K でも大きい。 |