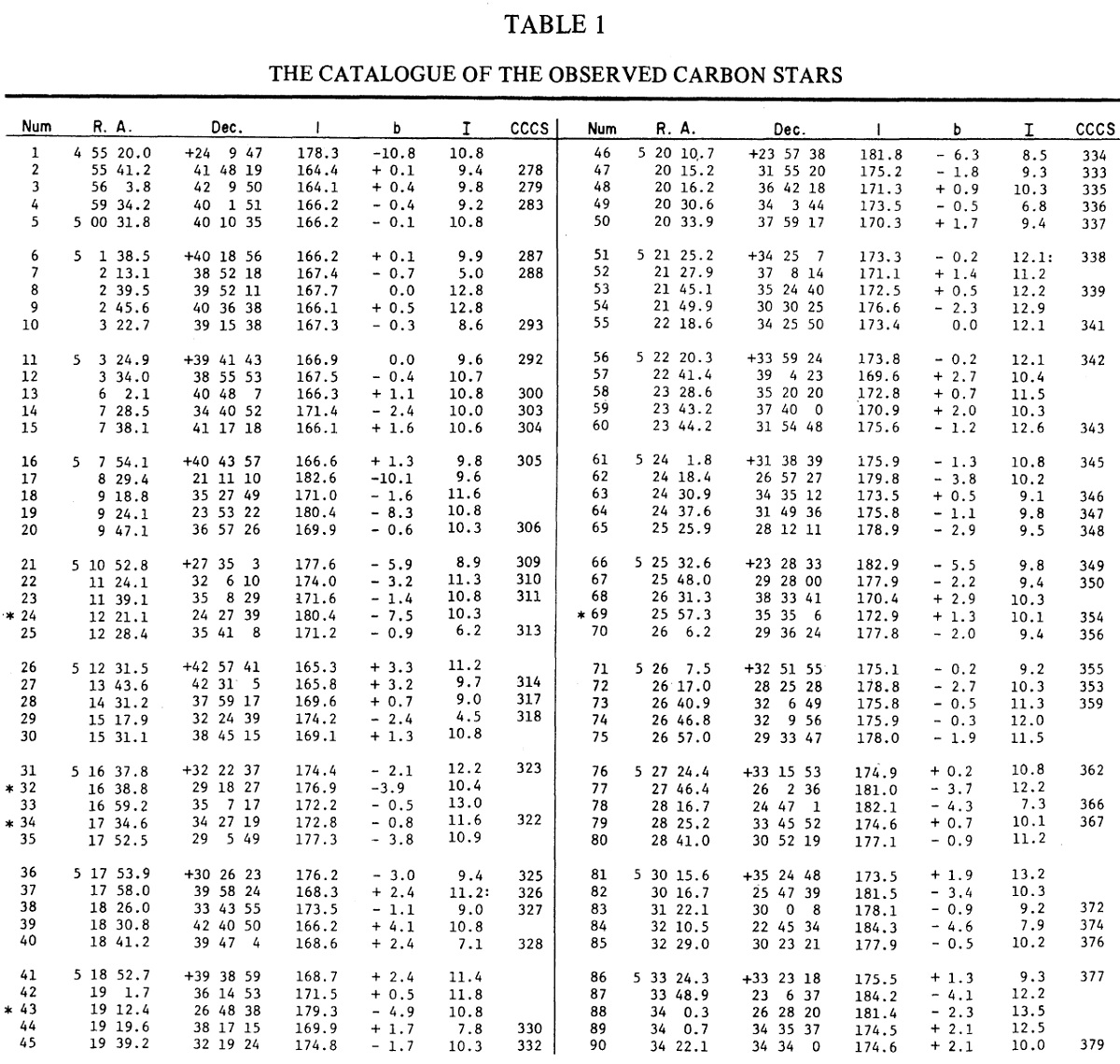

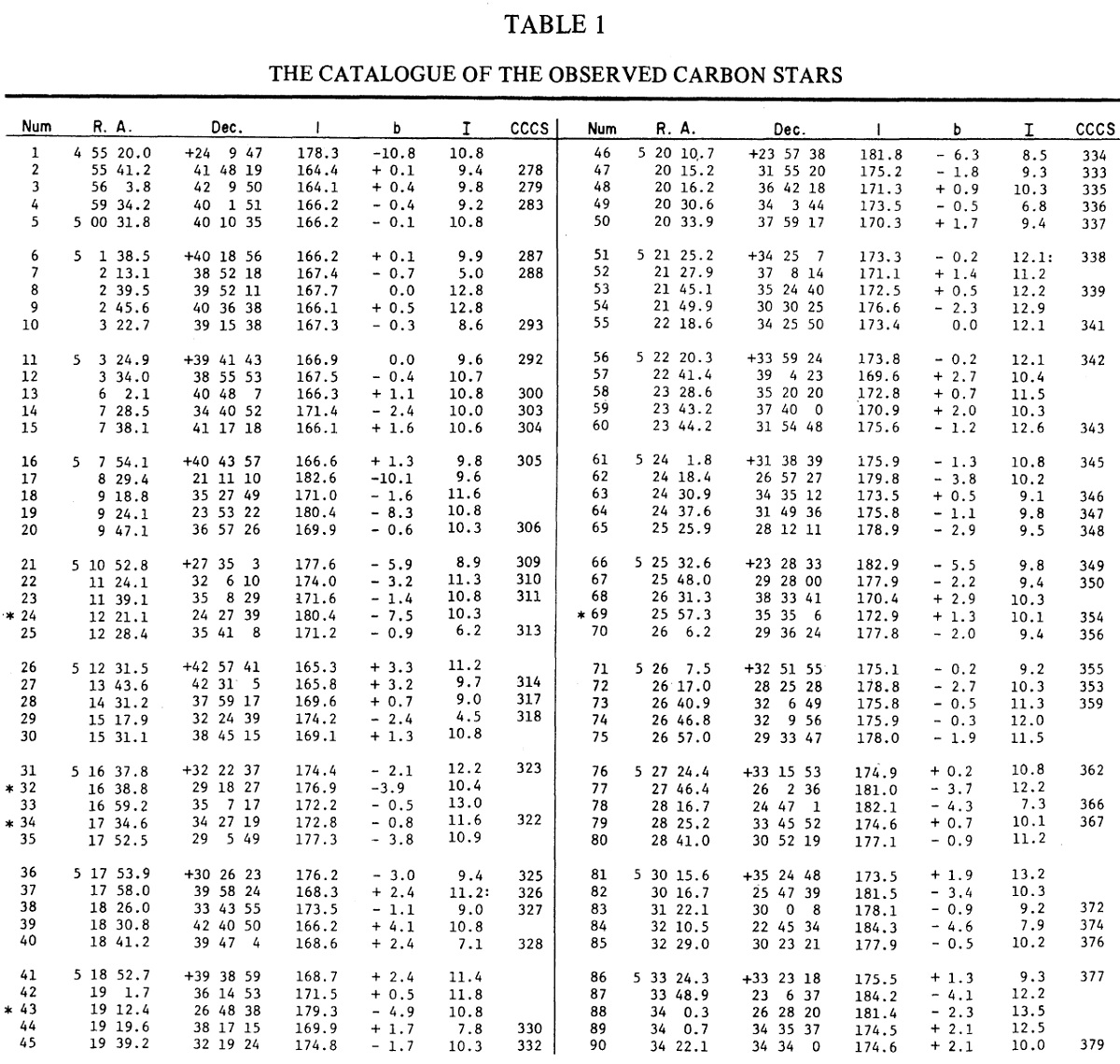

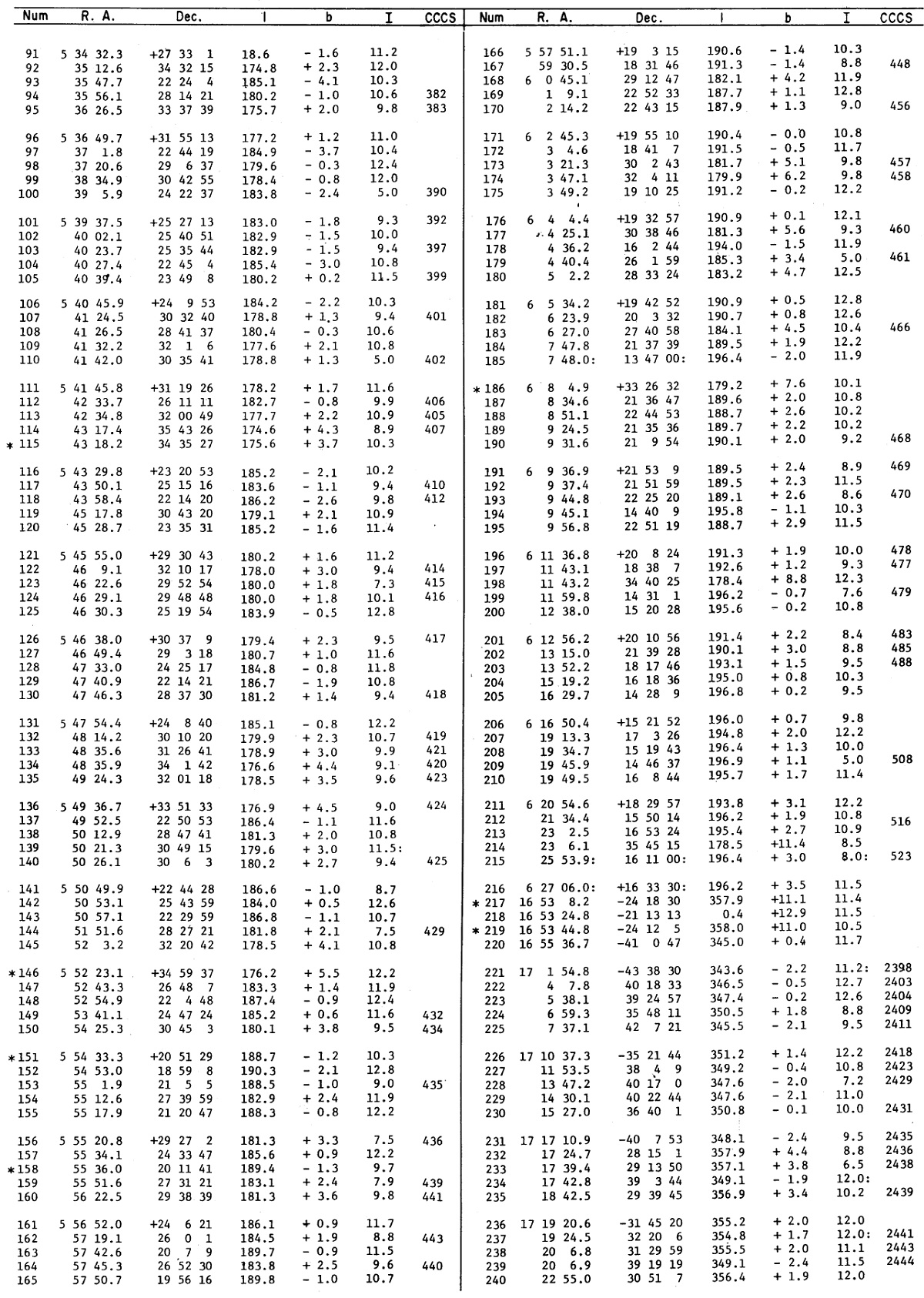

| 銀河系中心方向と反中心方向での対物プリズムを使った炭素星探査観測を行 った。各領域は 322 平方度で、北半球と南半球にある二つのシュミット望遠鏡 が用いられた。限界等級は I = 11 mag である。 その結果 283 炭素星が検出された。 123/283 は新発見である。表面及び空 間分布の統計解析が行われた。 | (1) 反中心方向の炭素星は中心方向に比べ3倍 である。(2) この非対称性はリアルで距離 8 kpc にまで及ぶ。(3) 銀河中心方向 の炭素星は太陽から 5.5 kpc 付近に集中し、反中心方向では 0.5 と 5 kpc に 集中する。その密度は各箇所で 15, 20, 50 stars/kpc3 である。 過去の研究でも炭素星が銀河中心距離 2 kpc から増加し始める証拠がある。 炭素星の集中と腕の位置とには相関がある。 |

| Blanco 1965 は炭素星が銀河中心方向を避けるように分布し、反中心方向に 集まることを示した。 本研究は、深い近赤外プリズムサーベイにより、銀河中心方向と反中心方向の 炭素星を探り、見出されてきた分布非対称性が局所的なのか、より大きなスケ ールで存在するのかを決めることである。 | I = 13 まで深い探査を行い、以前の I = 9 という限界の先まで行く。 比較を確実にするため、北半球と南半球ではおぼ同じシュミット望遠鏡を 使用する。 |

| CTIA にある 61/91 cm ミシガン大学カーティスシュミット望遠鏡が 1978 July に GC 方向の観測を行った。AGC 方向は 1978 Oct に Warner and Swarmy Obs. Nassau station 61/91 cm シュミット望遠鏡で観測された。 各領域の大体の形は l で ±20°, b で ±10° である。 | 4 度対物プリズム + RG8 フィルターの組み合わせで 6800 - 8800 A の スペクトルを撮った。限界等級は I 13 である。 炭素星は λλ 7945, 8025, 8320 A の CN 吸収帯で識別 された。低分散でのサブクラス分類は実り少ない (Stephenson 1979) ので行わない。 |

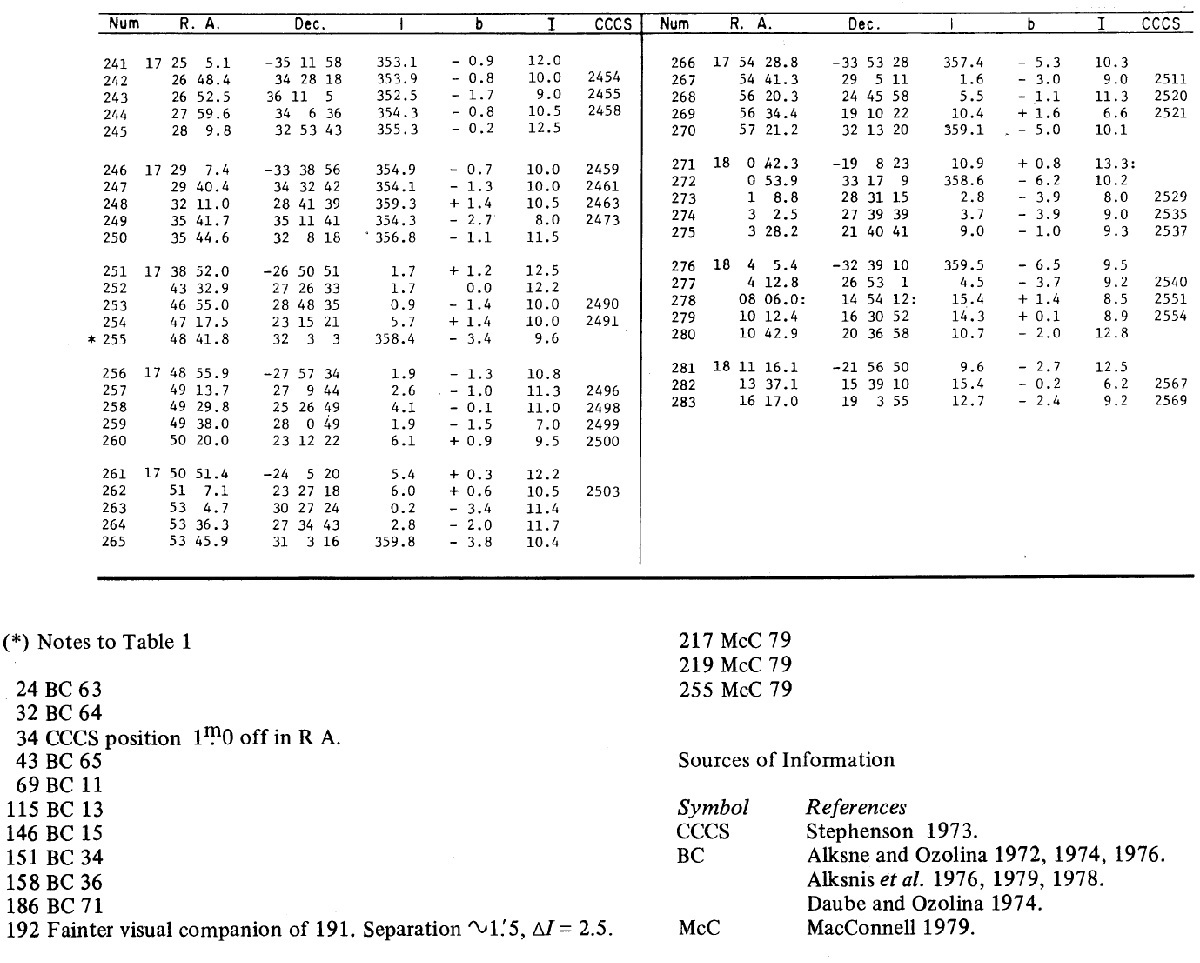

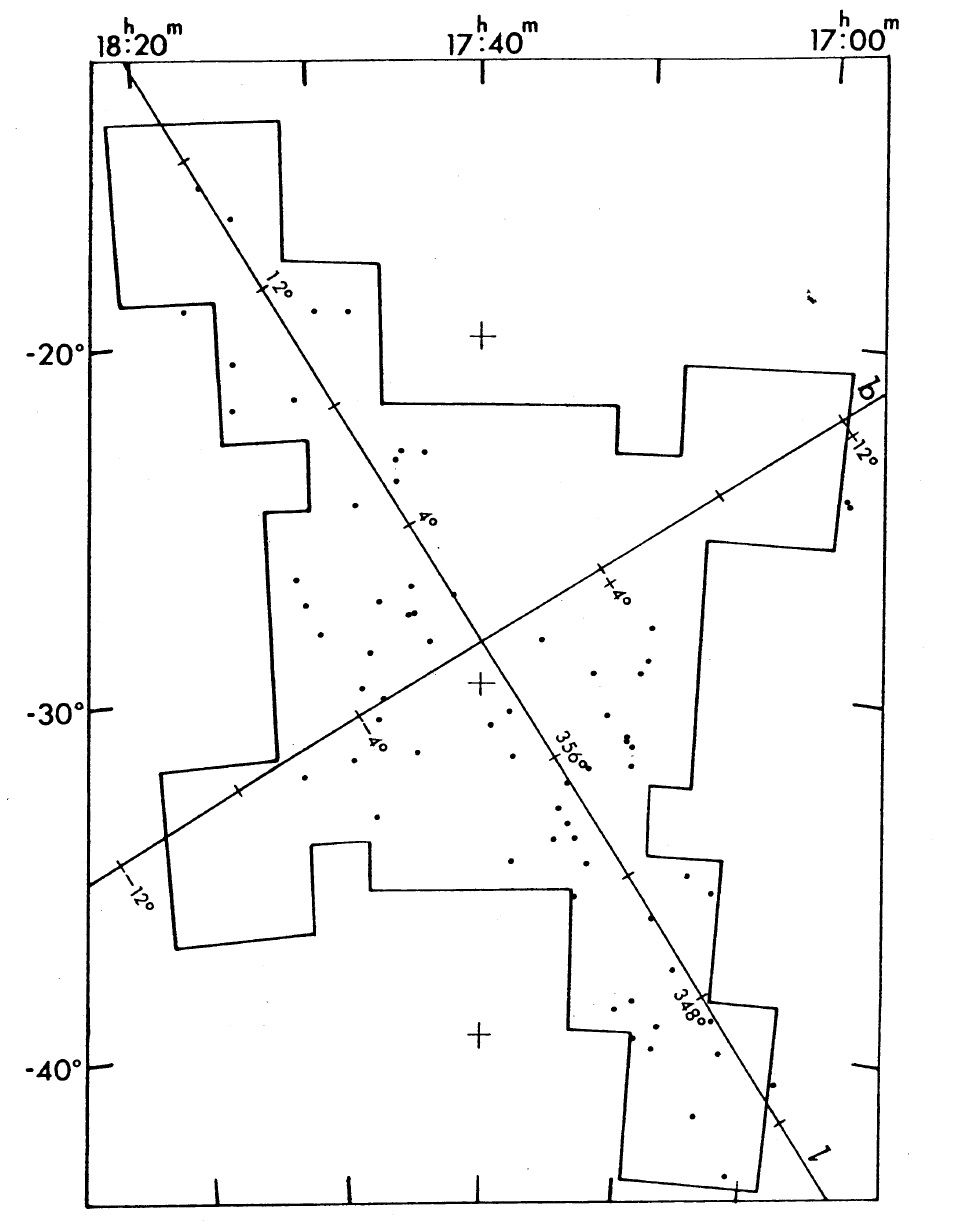

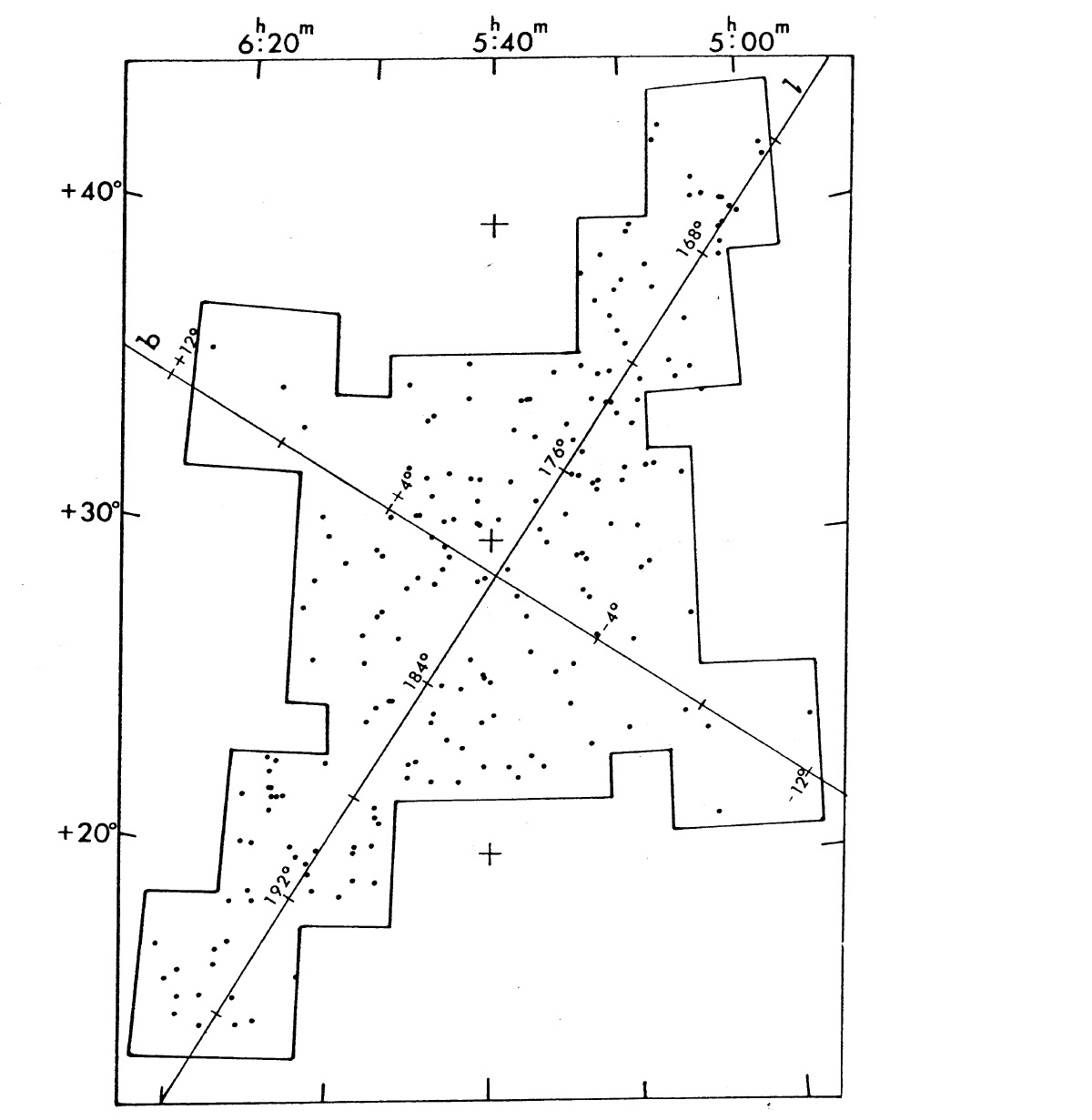

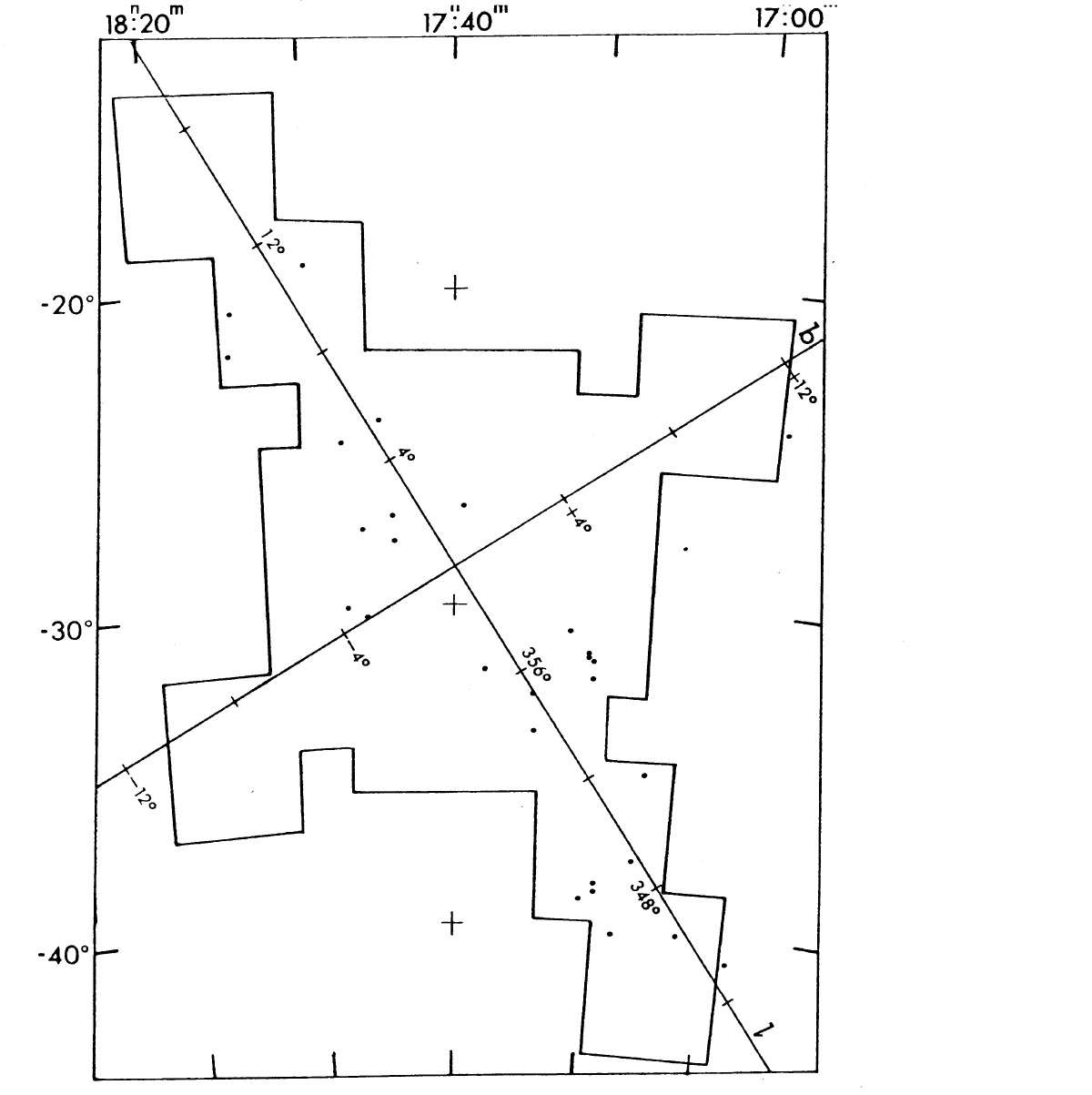

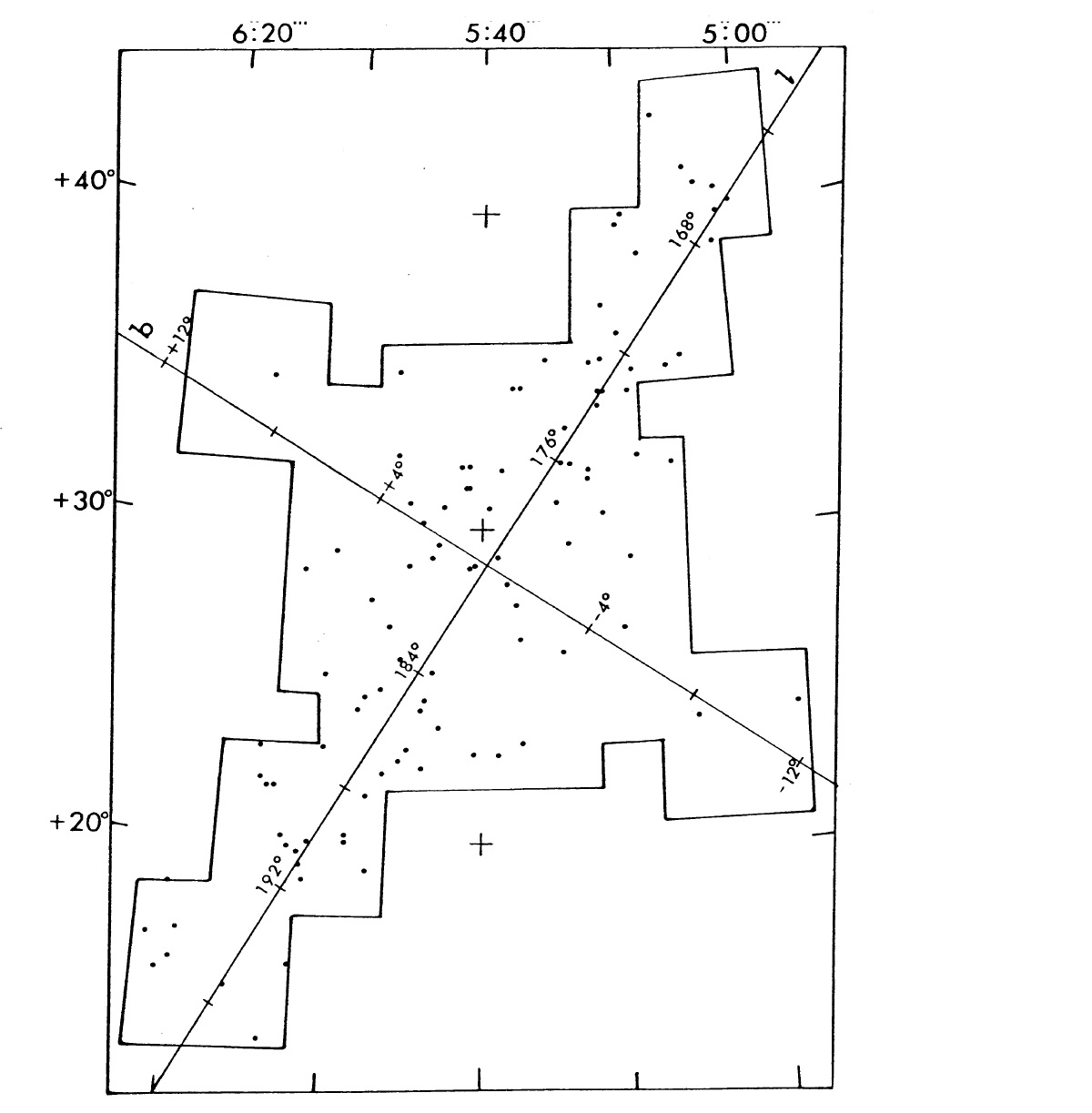

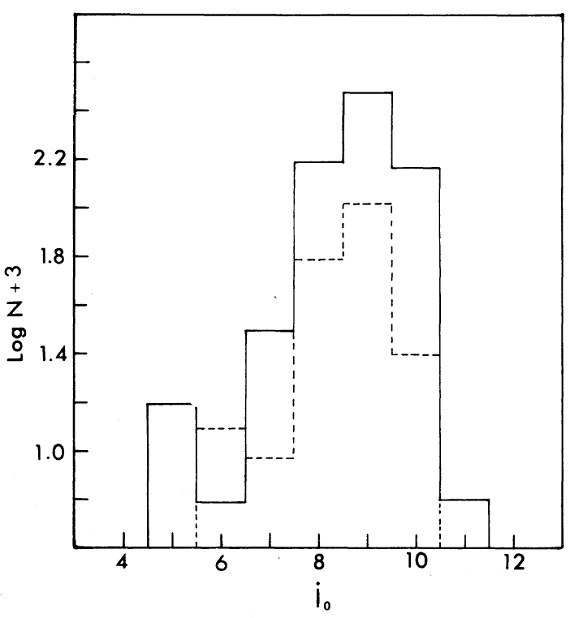

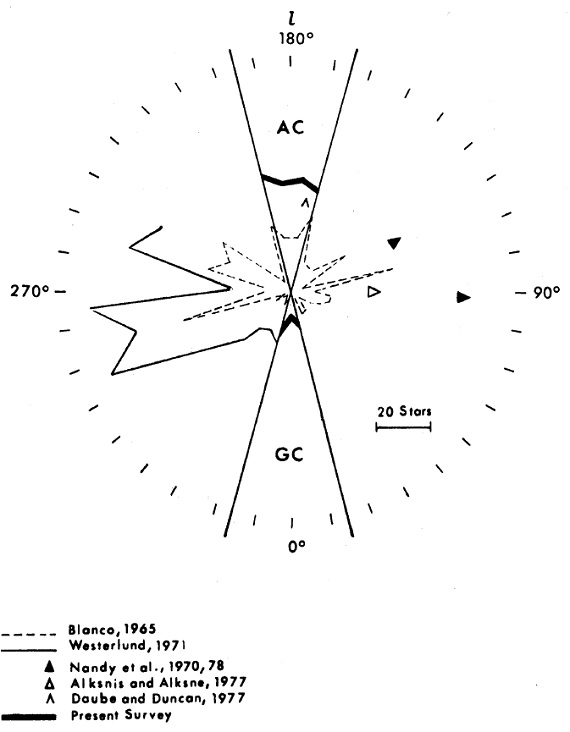

図5.炭素星 IO 等級のウォルフ図。破線=銀河中心方向。 実線=反中心方向。 4.1.表面密度非対称分布図1,2には銀河系中心、反中心方向の表面分布を示す。反中心方向の炭素 星数は中心方向の 3.2 倍である。図3,4には I ≥ 10.5 の暗い炭素星に ついて銀河系中心、反中心方向の表面分布を示す。分布が平らになることが分 かる。反中心方向の炭素星数は中心方向のやはり 3.2 倍である。この結果は Blanco 1965 が明るい炭素星に対して見出した非対称分布が暗い方=遠距離 にまで及んでいることを示す。 ウォルフ図 図5にウォルフ図を示す。星間減光補正済みの見かけ等級と個数の関係で ある。星間減光 Av と距離の関係は銀河面近くにある若い散開星団の測光観測 Becker, Fenkart 1971 から求め、AV/AI = 1.82 を使用した。GC, AGC 両方向のグラフはよく似ている。 (I絶対等級が分からなくてどう Av を使うのか理解できない。だいたい、ウォルフ図は減光を決めるために作るのか と思っていた。何を求めるための図なのか? ) |

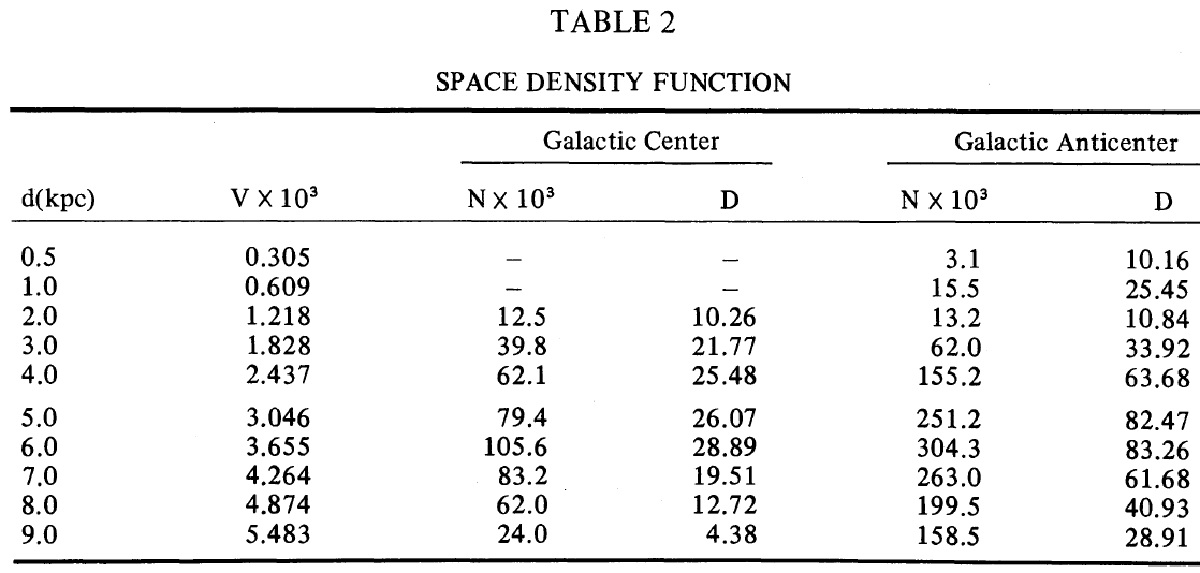

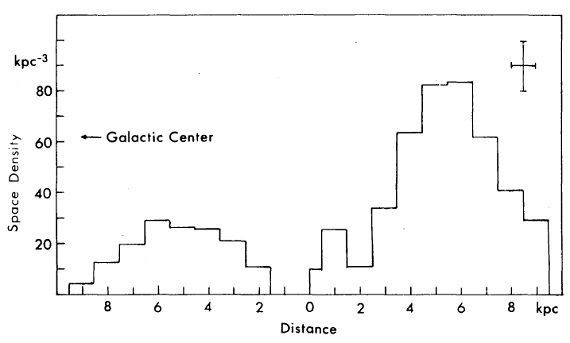

図6.空間密度の銀河中心距離による変化。 4.2.空間密度炭素星の絶対等級空間密度を求めるためには平均絶対等級が必要である。幾つかの炭素星に対 する独立な距離決定から、 Mv = -2.5, V-I = 2-3 という推定値が得られてい る。したがって M 空間密度の特徴 1 銀河中心方向と反中心方向の空間密度比は 3.3 である。この値は表面分布の 数比からの値と同じである。 空間密度の特徴 2 低温の炭素星は, 銀河中心方向では 5.5 kpc に集中し、 反中心方向では太陽から 0.5 と 5 kpc に集中が見られる。 そこでの値はそれぞれの場所で 15, 20, 50 個/kpc3 である。 なんか変だな?図6と合わない。 |

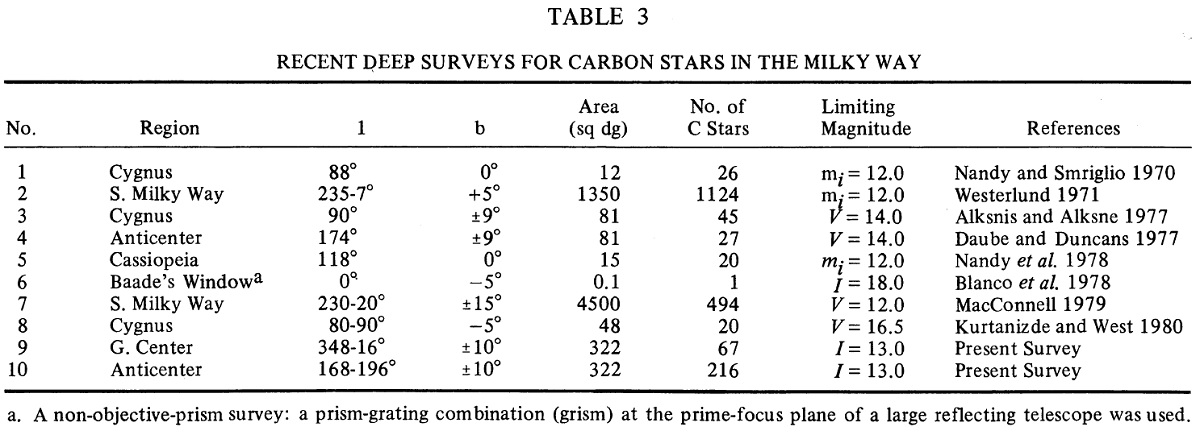

5.1.銀河系の深い探査最近の深い探査を表3に示す。5.2.銀河面上での炭素星分布|b| <2、 Δl = 10 毎の炭素星数を図7に示す。 図から幾つかの結論が導かれる。(1)Blanco を確認 Blanco 1965 が導いた炭素星分布の傾向が新しいデータで確認された。 (2) 腕接線方向で増加 炭素星数は特定の方向で増加する。それは大体腕の接線方向と一致する。 それは l = 240(カリーナ), 285(サジタリウス), 90(シグナス) である。一方、 l = 315(ケンタウルス) 方向では炭素星数は減少する。GC 方向の低下も目立つ。 (3) 真反対方向は少ない GAC 方向は腕の接線方向に比べると比較的少ない。 |

図7.低温炭素星の方向分布。|b| <2、 Δl = 10 毎の 星数を示す。 |