| 1983 年に炭素星 R For は可視、赤外で異常に暗くなった。 | これは星周遮光の変化と解釈される。グラファイト粒子による吸光 には粒子半径 0.15 μm が必要である。 |

| 質量放出が連続的か、間歇的かはっきりしない。また、放出が等方的なのか、 粒径がどのくらいかも分からない。この論文では R For の星周ダストによる 減光が時間変化することの発見を報告する。また、星周減光曲線を 導き、ダスト粒径を決める。 | R For は炭素リッチなミラ型星の中で最も明るい一つである。 その可視等級は極端な場合 7.5 等から 13.0 等の間を 387.85 d の 周期で揺れ動く。平均極大と極小等級は 8.9 等と 12.2 等である。 |

|

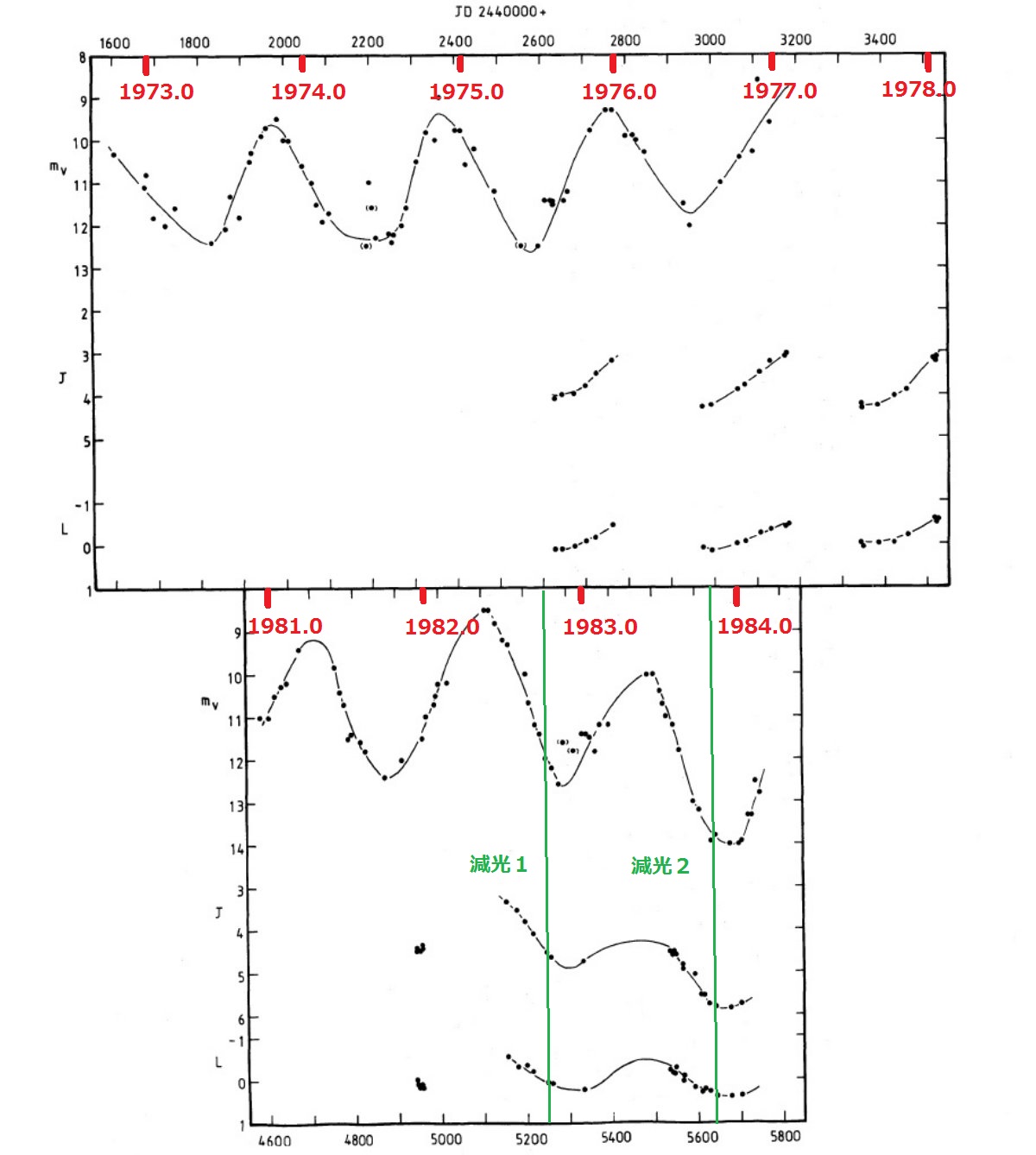

過去 20 年の変光は正常 可視変光曲線は Campbell 1955, Mattei 1976, 1982 が与えた。 著者の一人 Oberbeek は過去20年間この星を可視変光を観測してきた。 図1にはそれらの結果を示す。最近までで異常な現象と言えば、 JD 2442988 に V > 13.6 の観測、図には示さず、であるが、他の確認 データがない。 最近異常に暗い ところが、最近の極小期光度は異常に暗い。JD 2445120 付近である程度 明るい極大を経た後、次の極大 JD 2445500 は約 10 等で、明らかに低かった。 この極大の直前は太陽方向に当たるため、データが欠落している。その後、 JD 2445680 には V = 14.0 という異常な暗さに落ち込んだ。 赤外測光 表1には 1981 Dec (JD2444947)- 1982 Jan (JD2445703) の JHKL 測光の結果を示す。観測は SAAO 0.75 m 望遠鏡で行われた。 1973 Dec - 1978 Jan の測光は Catchpole et al 1979 の報告に まとめてある。図1には J, L だけ表示した。赤外でも可視と同様に 最近光度が急落していることが判る。 赤外スペクトル JD 2444530, 2445164, 2445233, 2445237 の4晩に CVF 1.2 - 4.1 μm スペクトルを撮った。最初の二つと最後は可視極小付近で、第3スペクトルは 暗くなる途中で観測された。スペクトルは CN, C2H2, HCN, CO, C2 の大気分子吸収線に支配されている。 |

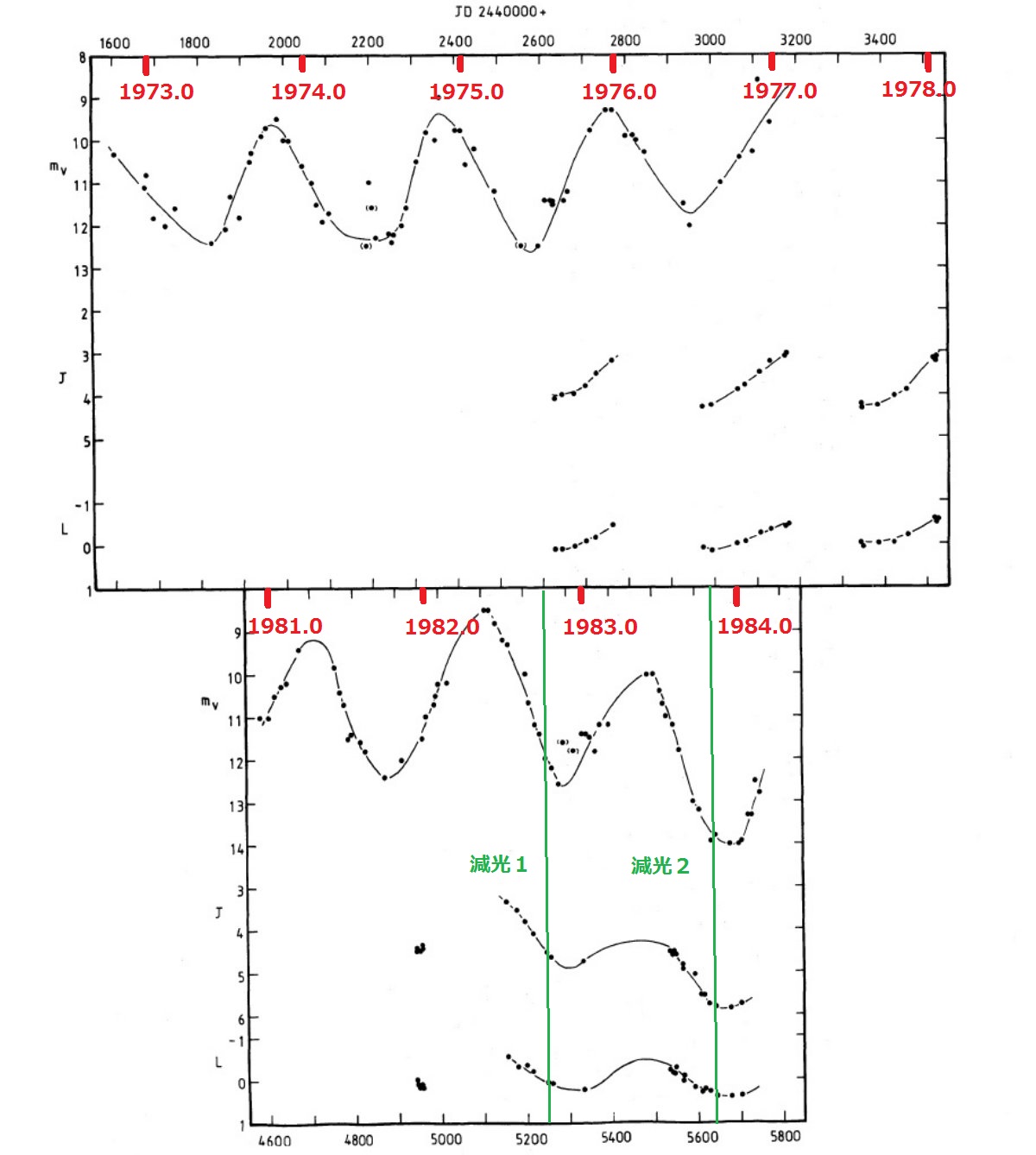

表1.R For 1981 - 1984 の赤外測光。 |

|

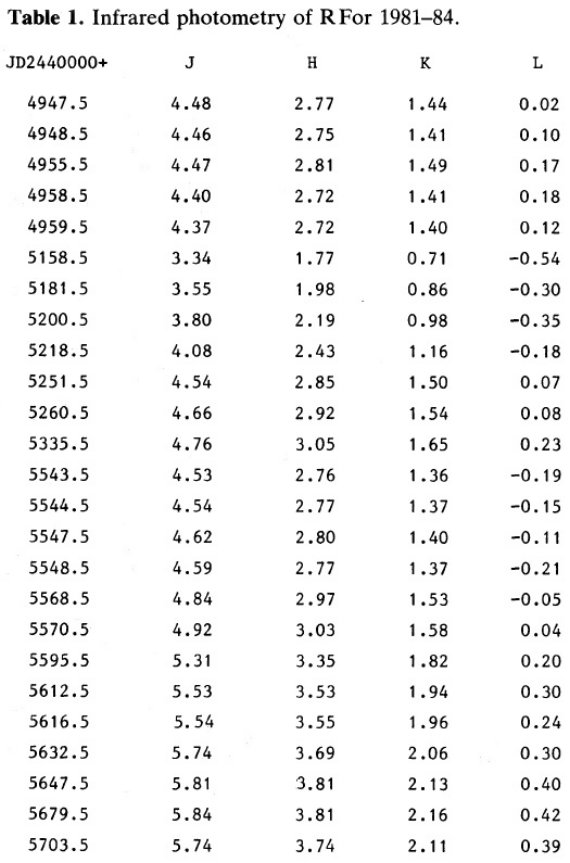

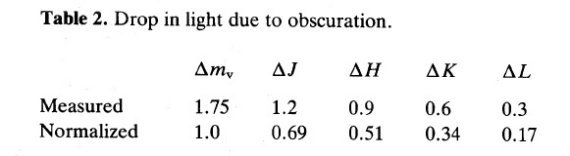

図2= R For の J - V 関係 図2= R For の J - V 関係である。J は観測値であるが、V は変光曲線を 内挿して J 観測時に合わせた。可視観測の密度が低い時期のデータは図から 省いた。黒丸=正常時期(JD2442630-2443135)のデータ。脈動モデルでは それらの点は恒星表面積と表面温度の効果を表している。 バツ=異常減光期(JD2445543-2445703) データ。 三角=JD2444947-2444959、 白丸=JD2445158-2445260 である。 偏差の原因 (a) 白丸時期 白丸は異常期の直前で既に少しおかしかったかも知れない。 (b) 白丸の位相 白丸のサンプルは主に光度低下期が多く、 黒丸は上昇期が多い。 実際、図2が示すように、白丸と黒丸は極小付近の点を除いて はほぼ重なっている。位相のカバーを考慮すると、白丸と三角 をバツと比較するのが妥当だろう。これら二組のデータを貫く線は 図2中に書きこまれている。明らかにそれらは平行している。 星周減光の導出 異常低光度期の変光曲線を直前の正常光度曲線と較べ、二つのサイクル間 での明るさの低下を波長の関数として調べる。変光曲線で暗くなる位相での 比較はやや難しい。そこで、付近の JD2445250 と JD2445647 の観測を 比較した。その結果は表2にある。図1には二つの日付を緑縦線で示す。 引き算双方で中心星が同じ光度、SEDを維持していることが大前提という 論理の欠点はあるが、引き算で減光を出す発想は参考になる。 |

図2.R For の J - V 関係。黒丸=JD2442630-2443135. 三角=JD2444947-2444959. 白丸=JD2445158-2445260. バツ=JD2445543-2445703. 実線=白丸、三角、バツをつないだ線。 点線=別々の変光サイクルでの同じ位相同士をつないだ線。  表2.遮光による光度低下。 |

|

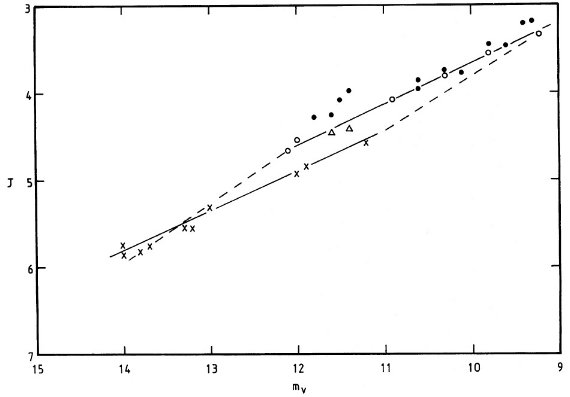

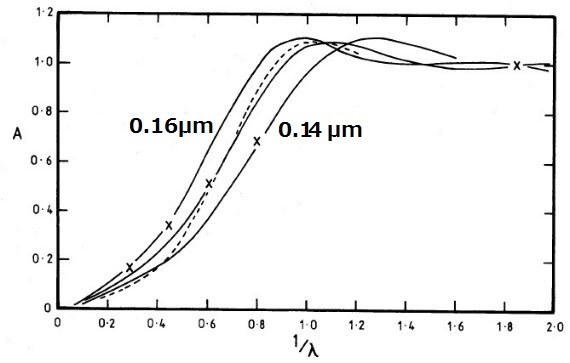

減光曲線 図3には表2に示した規格化減光をプロットした。実線で示すのは Wickramasinghe 1973 によるグラファイト純吸収である。全ての値は ΔV = 1.0 に揃えた。λ < 1 μm では減光は平坦に なる。図3には吸収+散乱のモデルも破線で示す。観測には純吸収の方が いくらか良く合うようであるが、両者を区別できるほどの精度はなく、 また単一半径という仮定も信頼できない。それらの留保を付けて、半径 0.15 μm グラファイト球の純吸収で観測はフィットされる。 RCB星の場合 今回の減光曲線と較べるに適しているのは RCB 星 RY Sgr である。 Feast 1979 (pdf なし)の UBVJH 観測からは、広範な半径分布が求められる。 半径 0.1 - 0.3 μm 球が赤外減光を、 半径 0.01 μm 球は短波長減光に必要である。 Holm et al. (1982) は IUE の RY Sgr 観測からグラファイト粒子半径 0.043 μm を導いた。 勿論 R For 周囲の粒子はグラファイトではないかも知れない。 しかし、Stephens 1980 の様々なタイプの炭素煙に対する実験は R For の減光曲線の説明には半径 0.1 μm 以上の粒子が必要なことを 示す。 モデル R For には以下のようなモデルが考えられる。 (i) 星からの新しいシェル放出 (ii) 既存シェルの中での更なるダスト形成 AFGL から [4]=-0.73, [11]=-2.55, [20]=-3.93 (iii) 視線を横切るダスト雲の掩蔽 Zuckerman 1980, Cohen, Schmidt 1982 は炭素星の星周ダストは球対称 シェルではなく、円盤またはもっと複雑な構造だとした。円盤の歳差も 有り得る。 (iv) ダスト雲片が視線方向に放出される 炭素星からあちこちの方向にダスト雲が放出され、たまたま視線 を横切ると掩蔽が起きる。Feast 1979 の R CrB モデルと同じ。 これらのモデルを観測から区別する方法はない。 (中間赤外の同時期測光を行い、 減光量と再放射量を比較してはどうか? ) |

図3.バツ= Av/1 に規格化した星周減光。実線=Wickramasinhe 1973 による グラファイト球(半径 0.16, 0.15, 0.14 μm)の吸収のみの減光曲線。 破線=半径 0.16μm 球の吸収+散乱の減光曲線。 LMCの類似例 LMC HV2379 も同様に急な減光を示した。 Bessell, Wood 1983 はそれを 「炭素星からの孤立シェルの放出の決定的証拠」と看做した。しかし、上に 挙げた様々な可能性があり、結論は出せない。 正常時でも異常に赤いカラー Feast et al 1982 は R For の正常時カラーが他の可視炭素星ミラと較べ 異常に赤いことを述べている。 (意味不明。赤外炭素星をサンプルに 含めたらどうなる? ) R For の J-K は黒体カラーの 1500 K, Bessell, Wood, Lloyd-Evans の 温度スケールを外挿しても 2000 K になる。この低い温度が本当かどうか、 カラーに依存しない方法で決められたら面白い。それが確認されない内は R For の表面温度は他の炭素星と同じ 2500 K 程度で、 R For は 星周赤化を常に受けていると考えるのが妥当だろう。 |