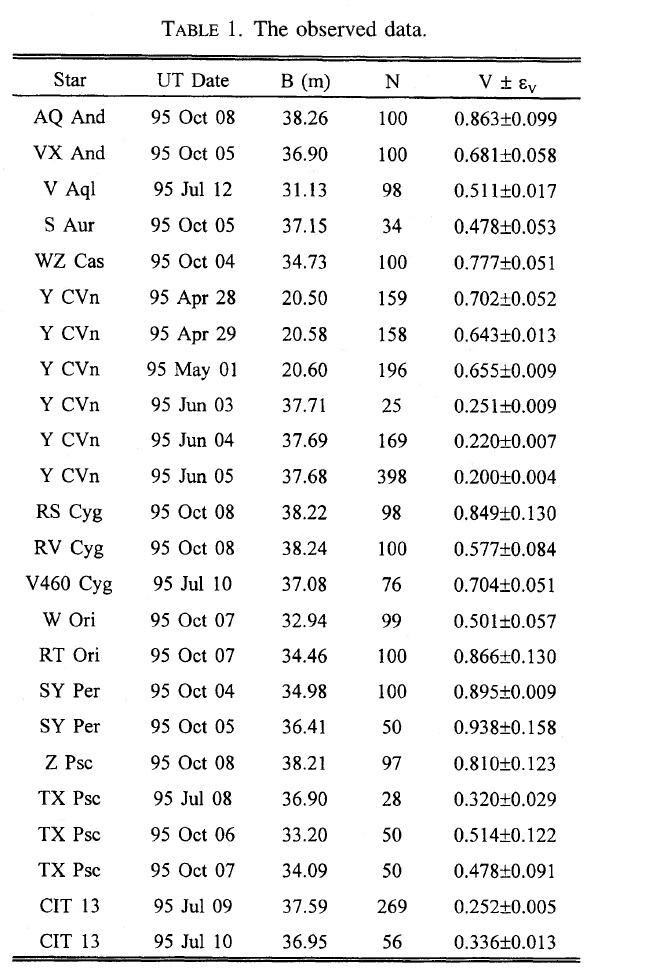

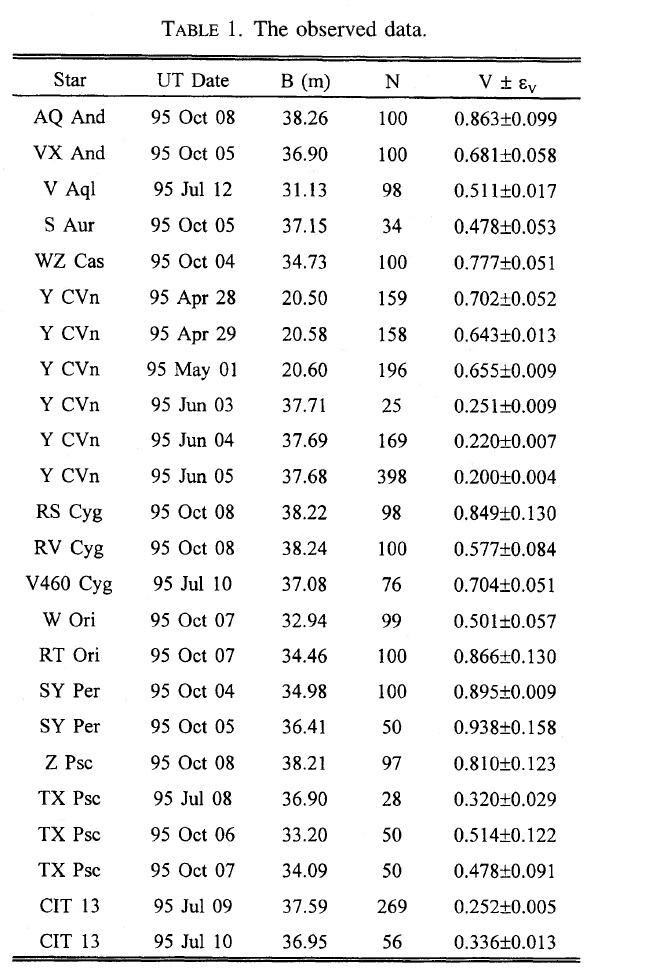

表1.観測データ

| 15炭素星の干渉計による角直径の観測を報告する。以前の観測と合わせ、 22炭素星の有効温度を求めた。内16は山下のスペクトル分類があるので スペクトル型と有効温度との関係が調べられた。3つの例外があるが、 C5 - C9 の範囲で有効温度の散布度は小さく、3000±200 K であった。 | 辻の解釈と一致して、有効温度がスペクトル型と共に上昇する傾向が見ら れた。星周シェルの温度決定への影響も調べたが、 S Aur と CIT 13 だけ がダストシェルの影響があるらしかった。炭素星の半径は平均 400 Ro 程度 である。これは炭素星の有効温度と半径が晩期 M-型星よりもミラ型星に 近いことを示す。 |

|

炭素星母星 Claussen et al 1987 は炭素星の分布と質量放出率から、それらが 1.2 - 1.6 Mo の F-型星から出てきたと主張した。Mendoza, Johnson 1965, Richer 1971 の観測はこれらの星が HR-図の K-, M-巨星の位置を占めていることを 示唆する。 これまでの角直径の観測と有効温度 White, Feierman 1987 の月掩蔽カタログには僅かに9個の炭素星角直径が 載っているだけである。Quirrenbach et al 1994 は Mark III 干渉計を用い、 UU Aur, Y CVn, TX Psc の角直径を測った。 有効温度 Mendoza, Johnson 1965 は炭素星の温度を 2270 - 5500 K の巾にした。 Cohen 1979 は Yamashita 1972, 1975 のスペクトル分類を用い、 スペクトル型と温度の関係を定めた。それは C2 で 3240 K から C9 で 2230 K へと下がって行く。Quirrenbach et al 1994 は彼らの有効温度を辻 1981a のそれと較べ、角直径観測から求めた温度はモデル大気からの温度より 100 K 低いことを見出した。 |

より多くの角直径が必要 Goebel et al 1993 は TX Psc の有効温度から元素組成が深い対流層が存在 するかどうかの決定に重要と議論した。Tsuji 1981 が示すように炭素星の スペクトルは星の表面温度に敏感である。したがって、より多数の角直径の 決定がこれらの星の大気の性質を決定する上で重要である。また、シェルモデル では Rowan-Robinson, Harris 1983 はダストシェルのモデル計算から、早期 炭素星の温度は 2500 K, 晩期では 2000 K を推定した。 ダストシェルモデル ここでは IOTA 干渉計による 15 炭素星の角直径観測を報告する。 2/15 の TX Psc と Y CVn は月掩蔽、Mark III と重なる。のこり 13/15 は新しい。 特に興味深いのは最初の赤外線星 Ulrich et al 1966 の一つ CIT 13 であろう。 赤化の評価は方法で大きな差があることも分かった。これは角直径から有効温度 を導く際に大きな影響を及ぼす。山下スペクトル型 C5 - C9 の16星の有効温度 を決定したが、スペクトル型が晩期に向かうにつれ、温度は僅かに上がる。これは 辻の結論と一致する。 |

| IOTA 観測は 1995 に行われた。二つの望遠鏡を 21, 38 m 離し、K フィルター を使用した。天体はセミレギュラー、イレギュラー変光星で、ミラは別の論文で 議論する。波長をKバンドにしたのは、フラックスが強く、ダストシェルの吸収 と散乱の双方が弱いからである。 |

表1.観測データ |

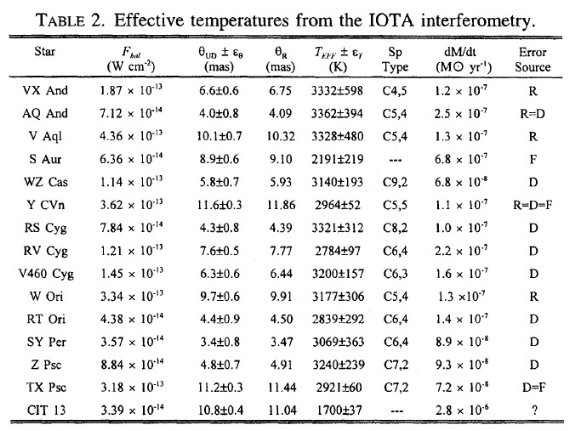

ここに Fbol は W cm-2 単位で、θ は mas 単位である。 表3.有効温度補足分 |

表2.IOTA 干渉計からの有効温度 |

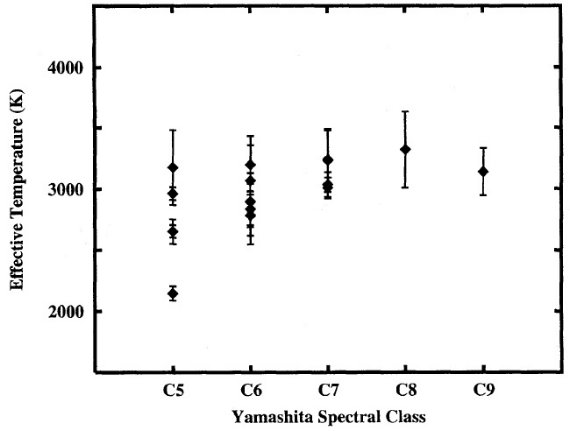

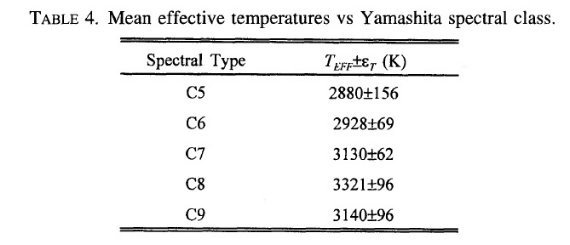

図1.炭素星の有効温度と山下スペクトル分類  表4.炭素星の有効温度と山下スペクトル分類 誤差の大きい星 表2,3にある有効温度の誤差が 400 K より大きな4つの星は VX And, AQ And, V Aql, RT Cap で面白いことに全て赤化が誤差の原因である。 これらは以降の解析から除く。 TX Psc と Y CVn 二つの星は何度も測られている。 TX Psc は時間変動があるのではないかと 言われている。TX Psc の IOTA 値はマイケルソン干渉計で求めた値と近いが、 月掩蔽からの値より低い。一方 Y CVn の IOTA θ 値は 可視干渉計に よる値より小さい。その結果、有効温度の IOTA 値は彼らのより 300 K 高い。 山下スペクトル型系列 山下スペクトル型は Keenan, Morgan 1941 の示唆に従い、温度系列を目指して 作られた。図1にスペクトル型と有効温度の関係を示した。この図を見ると、 有効温度は平均 3000 K 付近で、弱いスペクトル型依存性しか見えない。 その上、依存性は予想していたものとは逆で晩期型ほど温度が高くなる。この 傾向は辻 1981 が赤外フラックス法の結果から指摘していた。山下系列は二原 子分子のバンド強度に基づいているので、Goebel et al 1993 が指摘するように、 バンド強度の大きな分散は有効温度でなく混合の進行度による効果かも知れない。 他の結果より有効温度が高い Cohen 1979 に較べると、我々の決めた温度は早期型で 250 K, 晩期型では 750 K 高い。また、 Rowan-Robinson, Harris 1983 のモデルフィットより 500 - 1000 K 高い。辻 1981 と共通な 9 つの星で較べると我々の方が 200 K 高い。 |

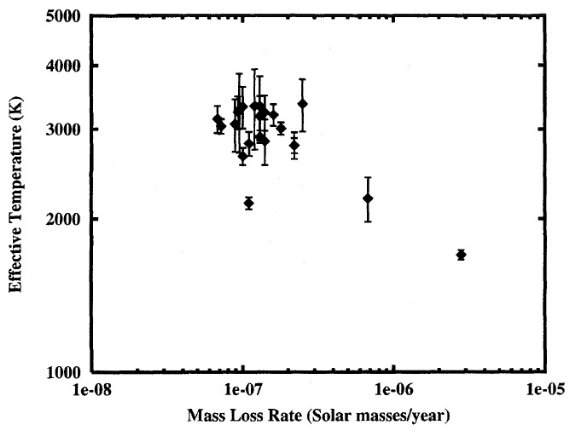

図2.Claussen et al 1987 による質量放出率と有効温度の関係。 Teff = 3000 K, dM/dt = 10-7 Mo/yr にサンプル星が集中している ことに注意。質量放出率最大の二つの星は S Aur と CIT 13 である。非常に 低温度の星は TW Oph で本文で議論する。 有効温度は大体 3000 K 表4には各スペクトル型毎の平均有効温度を示す。C5 では TW Oph は外した。 一つの温度しかないところでは、他のスペクトル型での複数観測全ての rms を 適用した。平均値は C5 に対する 2900 K から C9 に対する 3150 K へと変化 する。C5 - C9 までの平均温度は 3000 ±200 K である。 低温度の炭素星 表2,3には他の星に較べ著しく低温の星が3つ含まれている。それは S Aur, CIT 13, TW Oph である。山下分類があるのは TW Oph のみ。これ等の星には 未検出の星周ダストからの放射、散乱光が含まれているのかも知れない。その 場合、観測される視直径は星の表面より大きくなり、導出される有効温度を下 げるのではないか。図2には 22 星の有効温度と質量放出率の関係を示す。図 の特徴は (1)(Teff, dM/dt) = (3000 K, 10-7 Mo/yr) 付近に集中がある。 これらはダストシェルの影響を受けていない星と考える。 (2) S Aur と CIT 13 は質量放出率が大きく、有効温度も低い。この二つは 星周ダストの影響で温度評価を狂わされたと考える。 (3)TW Oph は低質量放出なのに温度が低い。別途考える必要がある。 TW Oph 低温度炭素星グループが存在して、TW Oph はその一員なのかも知れない。 これはもっと多くの炭素星観測データが集まらないと分からない。レフェリーは TW Oph が銀河中心方向に位置し、赤化が強い可能性があると述べた。我々は Claussen et al 1987 に従って、 Av = 0.77 を仮定した。 TW Oph の有効温度 を他の C5 星と同じレベルにまで上げるには Av = 5.7 が必要である。この ような減光の違いは VX And でも見られ、あり得る。 Claussen et al 1987 はこの星に Av = 0.8 を与え、一方 Richer 1971 は Av = 6.1 とした。 (結局、異なる赤化補正した SED に BB をかぶせて決めた温度が 2000 K と 3000 K の違いを生むということ? しかし、 θ は観測量なので、赤化補正すると面輝度が決まる。その面輝度の絶対値 は mbol と θ から出した B(Teff, λ) と整合しなければ いけない。勝手に赤化を与えられるものか?これって赤外フラックス法のことか?) 表2=有効温度 我々が新しく求めた有効温度を表2に示す。表3には Quirrenbach et al 1994 の 値を載せた。これら全てで22個の炭素星データが揃った。 |

|

赤外干渉計観測 IOATA 干渉計により 15 炭素星の視直径を測った。文献にある 7 星と合わせ、 22 星の視直径の総輻射を文献測光値から求め、有効温度を計算した。 Claussen et al 1987 の統計的光度を用いて半径も求めた。 (1)有効温度 C5 - C9 の有効温度は晩期スペクトル型ほど高い傾向がある。平均温度は 3000 ±200 K である。 (2)ダストシェル サンプル中 S Aur と CIT 13 を除き、ダストシェルの散乱、放射光が有効 温度決定に影響した証拠はない。 |

(3)半径 20 星の半径は平均 400 Ro である。この半径はミラの半径 Belle et al 1996 と同程度である。リムダークニング効果の補正により系統エラー ±150 K が生まれる可能性がある。 (4) TW Oph TW Oph は異常に低い有効温度を示す。その原因は色々考えられるが不明である。 単に赤化補正が不足しているだけかも知れない。 |