誕生率の推定に必要なのは数密度と寿命である。Cahn 1976 による新しい減光分布 (FitzGerald 1968 の3次元カラーエクセス分布を変換)を用いて、1971のPN距離 決定を計算し直した。改訂距離は 1971 年版より 5 - 10 % 大きくなった。

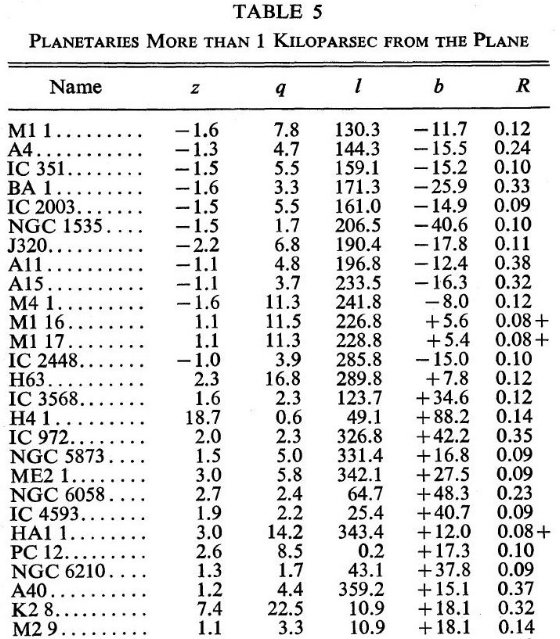

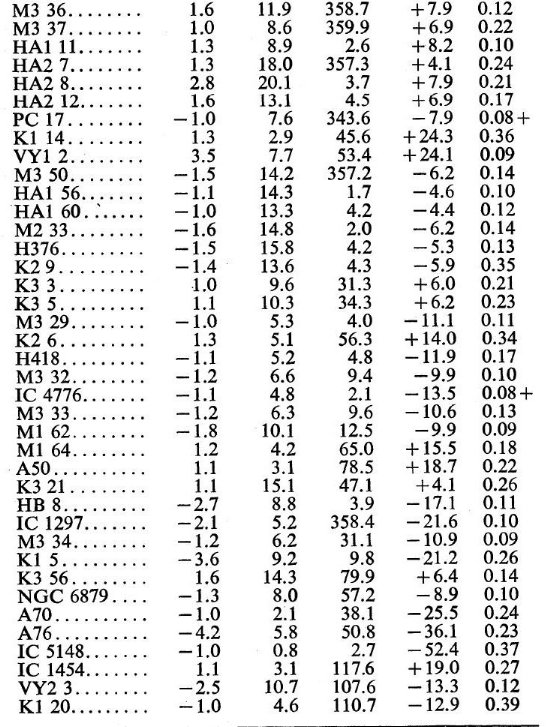

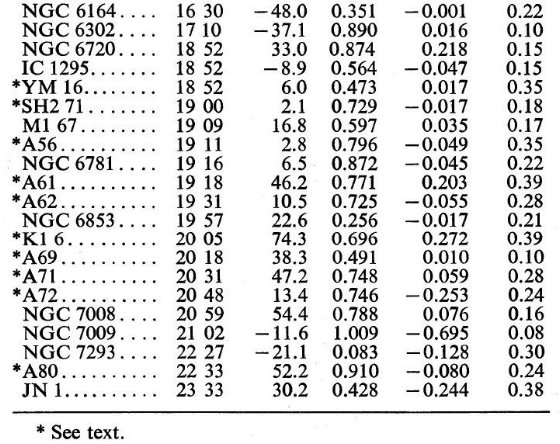

半径 R が、R1 ∼ 0.08 pc ≤ R ≤ R ∼ 0.40 pc の光学的に薄い星雲に対しては信頼できる距離が得られる。表1には半径がその範囲に あり、太陽から水平(lateral)距離 1.1 kpc 以内の 41 天体が挙げてある。水平距離とは 銀河面への投影距離である。この距離 1.1 kpc は検出率が急激に低下し始める距離であ る。表1の ∗ はパロマーサーベイで見つかったPNである。

南北非対称な分布 表1の41天体中30天体が北半球からであることは注意すべきである。これは ∗ 印のある、すなわちパロマーサーベイで見つかったPNが21もあり、しかも その内20は北半球天体であることが原因であろう。パロマーサーベイが全天の 75 % を カバーしていることを考慮すると、その領域にある 37 天体が完全であると考えて 37 × (4/3) = 49 個が本当の値と考えてよいだろう。または、南半球は減光が 強いのであると考えて、北半球の個数30を倍にして60天体と考えてもよい。

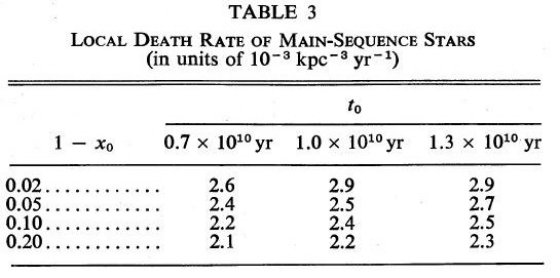

太陽近傍密度の導出 表1をそのままで見たまとめが表2に載っている。第1行は円柱内のPN数、第2行 は柱密度、第3行には銀河面から 50 pc 以内のPN数が載っている。第4行は面から 50 pc 以内の数を使った局所密度、第5行は 80 pc 以内の数に基づく密度が載っている。 太陽からの平衡距離が 0.5 kpc 以内のPN数が非常に小さいことと、遠くでは未検出 PN数が増えることを考えると局所密度として 60 ± 10 kpc-3 が 妥当である。でも、表からは太陽近くが落ち込んではいないけ ど。 この値は Cahn,Kaler 1971 の 50 kpc-3 と合致する。

次に、表1の所で議論した南北格差を表2に即して考えよう。表1では記載の41 天体を 55 ± 5 天体へ変えた。表2でも同じ割合で変更すると、柱密度として 19 ± 2 kpc-2、 局所密度として 80 ± 15 kpc-3 が最終値となる。

Cudworth スケール この論文では距離決定に Seaton 1966 のスケールが用いられている。最近 Cudworth 1974 が統計視差に基づく新しい距離決定を提唱した。Cudworth の距離は Seaton のに 較べると 1.43 倍長いので、数密度は 1/3 倍に減る。したがって、このスケールでは PN 密度は 27 kpc-3 になる。どちらの距離尺度が良いか今後の研究が 決めるであろう。

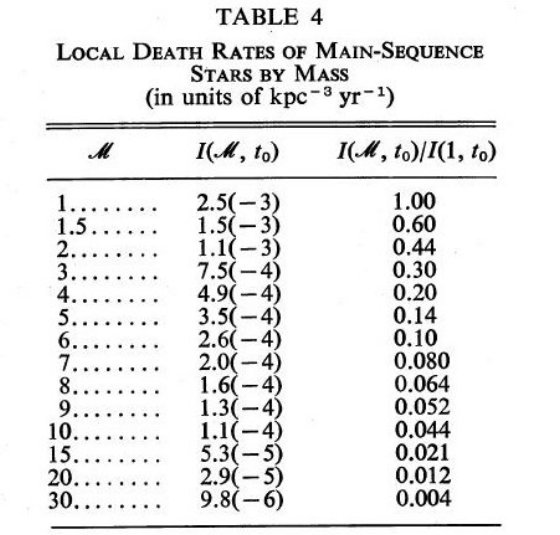

PN誕生率

理想的には半径に依る膨張速度 V の変化が分かるとよいが、現在のデータではそこまで 行かない。そこで V = 20 km/s を仮定する。表1のサンプルが半径 R1 と R2 の間にあるPNであったから誕生率は、

| χ = | n0 v | = | (80 ± 15) kpc-3 × 20 km/s | |

| R2 - R1 | (0.40 - 0.08) pc |

= 5.1 ± 1.0 × 10-3 kpc-3 yr-1

南北格差の補正を除けば、この値は Cahn, Kaler 1971 が出した誕生率、 3.2 × 10

銀河全体でのPN誕生率

今回、銀河全体でのPN総数を評価する方法は 1971 論文とは異なる。

(1) 太陽近傍の柱密度 19 ± 2 kpc-2 に、半径 15 ± 3 kpc と仮定した銀河円盤面積を掛けて総数を出すと、13 ± 3 × 10 3 となる。式(1)に含まれているPN寿命は 1.6 × 104 年なので、銀河系全体でのPN誕生率は 1 yr-1 となる。

(2) Schmidt 1963 によると、太陽近傍での柱密度は 75 M๏ pc-2 である。PNが銀河系物質に均一に混ざっていると仮定すると、 銀河系質量として 1.5 × 1011 M๏ をとって、 PN 総数 = (19/75) × 106 × 1.5 × 1011 = 3.8 × 104 個となる。PN誕生率は 2.4 yr-1 である。 参考となる数字として、Alloin, Cruz-Gonzalez, Peinbert 1975 は 6000 - 30,000 個 という数字を挙げている。

表1 南北半球での非対称性に注意

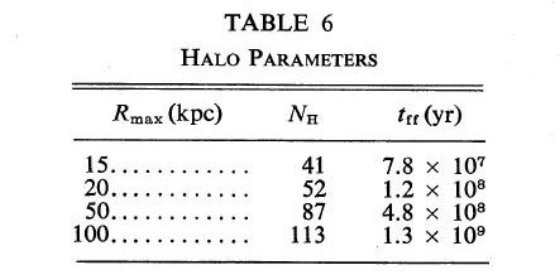

表2 表1の生データのまとめ