星の密度分布

巨大ブラックホール周囲の投影星分布は "a broken power law" で記述される。

折れ曲がり半径 "break radius" Rbreak = 6″.0±1″.0,

折れ曲がり半径の内側でべき乗指数 Γ = 0.19±0.05,

折れ曲がり半径の外側でべき乗指数 Γ = 0.75±0.10 となる。(Schodel et al 2007)

銀河中心距離 Ro = 8.0 kpc とする。

星の種族構成

Allen et al 1990, Sellgren et al 1990, Haller et al 1996 は CO 吸収が Sgr A*

に向けて低下することを発見した。その説明として、

(1)中心数パーセクで晩期型星の数が少ない。

(2)明るい早期型星の数が多い。

が考えられるが、 AO 支援観測から実際に早期型星の数が多く、晩期型星の比率が低下

していること (Genzel et al 2003, Lu et al 2009) が示された。その理由として、

星の衝突が巨星の希薄な大気を剥ぎ取るのではないかという説が提唱された。

(Davies et al 1991, Dale et al 2008)

他のタイプの星

他のタイプの星が中心パーセクで検出されている。中心数秒角の外側では、古い ( 1 - 10

× 109 yrs) 高メタル M, K, G 型巨星が見える星の多くを占める。レッド

クランプ星も見える。しかしそれらは Maness et al 2007 まで詳しい議論がなかった。

明るい K = 10 - 12 mag AGB 星

1億年以上前の星形成の結果、多数の明るい K = 10 - 12 mag AGB 星が存在する。これらは

晩期型巨星と違い HO 吸収帯を持つ。IRS 7 のような超巨星も中心パーセクに存在する。

吸収帯を持たないが非常に赤い天体

IRS 1W, IRS 3, IRS 9, IRS 10W, IRS 21 は吸収帯を持たないが非常に赤い天体である。

それらは多く、ミニスパイラルに付随する。おそらく、若い大質量星が大量の質量を放出

して、バウショックを形成している姿であろう。

若く高温の星

中心 0.5 pc には別種の星がいる:大質量の若い星で 3 - 7 Myr 前の星形成バーストで

作られた。それらは IRS 16 や IRS 13 アソシエイションに発見される。それらの内

最も明るい星は O 型超巨星から WR-星への渡過段階に WN9/Ofpe 星と考えられ高い質量

放出を示す。これ等の星は中心パーセクからの光度の大部分を担い、かつこの領域の

電離輻射の約半分に寄与している。最近 Muzic et al 2008 は IRS 13 の北にある同じ

方向に運動する極度に赤い星の一団を発見した。それらはさらに若い星の可能性がある。

| |

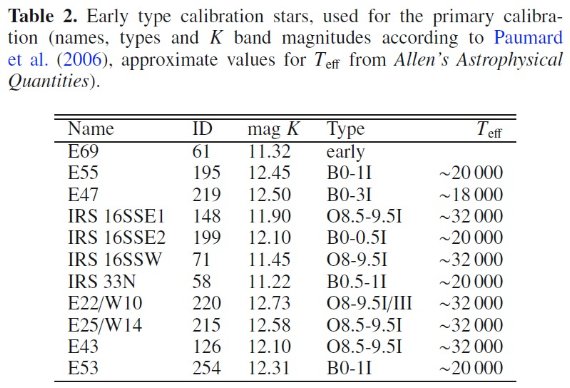

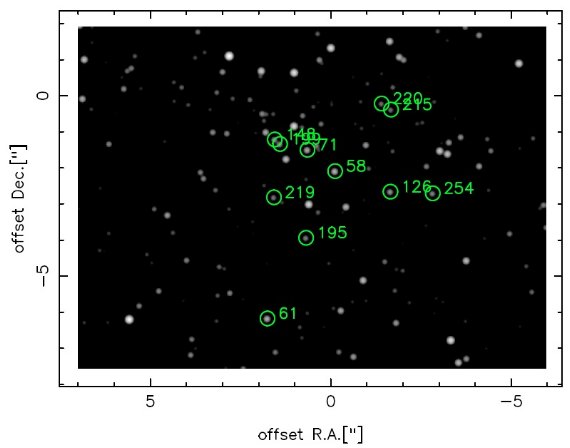

16 - 20 Mo の多数の OB-星

これら最も大質量の早期型星を別として、 M = 16 - 20 Mo の多数の OB-星が

報告されている。中心 0.5 pc 領域内の早期型星の少なくとも 50 % は時計回りに廻る

円盤内にある。この円盤は Levin,Beloborodov 2003 が最初に見つけた。後に Genzel et

al 2003, Paumard et al 2006 は第2の逆時計回りの円盤の存在を主張した。しかし、 Lu

et al 2009 による個々の星の軌道をフィットする詳細な研究の結果、一つの円盤に属する

星とでたらめな方向に運動する星がほぼ半々であることが判った。ただし、 Bartko et al

2009 はやはり逆時計回りの構造があり、それは分解しつつあるワープした第2円盤では

ないかと言っている。

S-stars

Sgr A* のすぐ近くには別種の星の集団がある。それは早期 B-型星からなる小さな星団

を形成しているように見える。それらは "S-stars" と呼ばれ、Sgr A* を巡る閉じた軌道

で運動しており、その速度は数千 km/s に達する。軌道の最短中心距離は数光日まで接近

する。それらの星の軌道運動はブラックホール質量と銀河中心距離の決定に用いられる。

銀河中心付近での星形成

銀河中心付近での星形成には二つのシナリオがある。

(1)大きな星間雲が落下してきて冷却し、重力的に不安定な円盤を形成する。その

円盤の分裂により星が形成される。

(2)銀河中心領域は強い潮汐力や輻射場のため星形成に敵対的な環境である。その

外側で作られた星団が、高い恒星密度で恒星小集団にかかるダイナミカルフリクション

の結果、数百万年の間に中心領域に輸送されてくる。

ただ、最近のデータは現場での星形成に有利なようである。

"S stars" 問題

Sgr A* のごく近くに存在する S stars に対しては、"paradox of youth" 問題

(Ghez et al 2003) が存在する。これらの星の存在に対しても、(1)衝突による形成、と

(2)相互作用する巨星、の2説があるがどちらも十分ではない。

分光観測

中心パーセク星種族の詳細な分光研究は、最内側数秒角領域と、外側星団領域での

数秒角平方でなされたに過ぎない。そこでの最大の障害は恒星面密度が高過ぎて、

高い空間分解能が必要とされることである。面分光(integral field spectroscopy) の

視野は、 0.8″×0.8″ の分解能を要求すると、

3″×3″ しか得られない (SINFONI)。

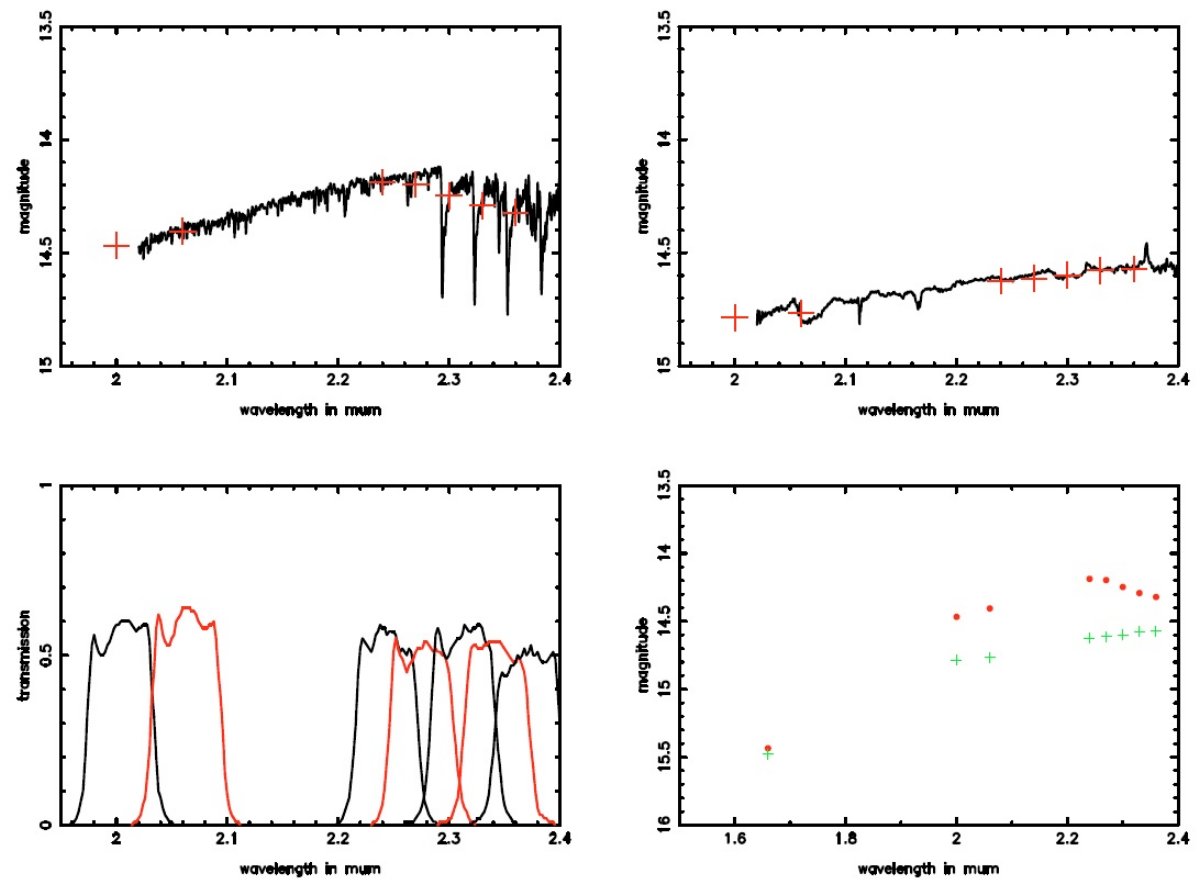

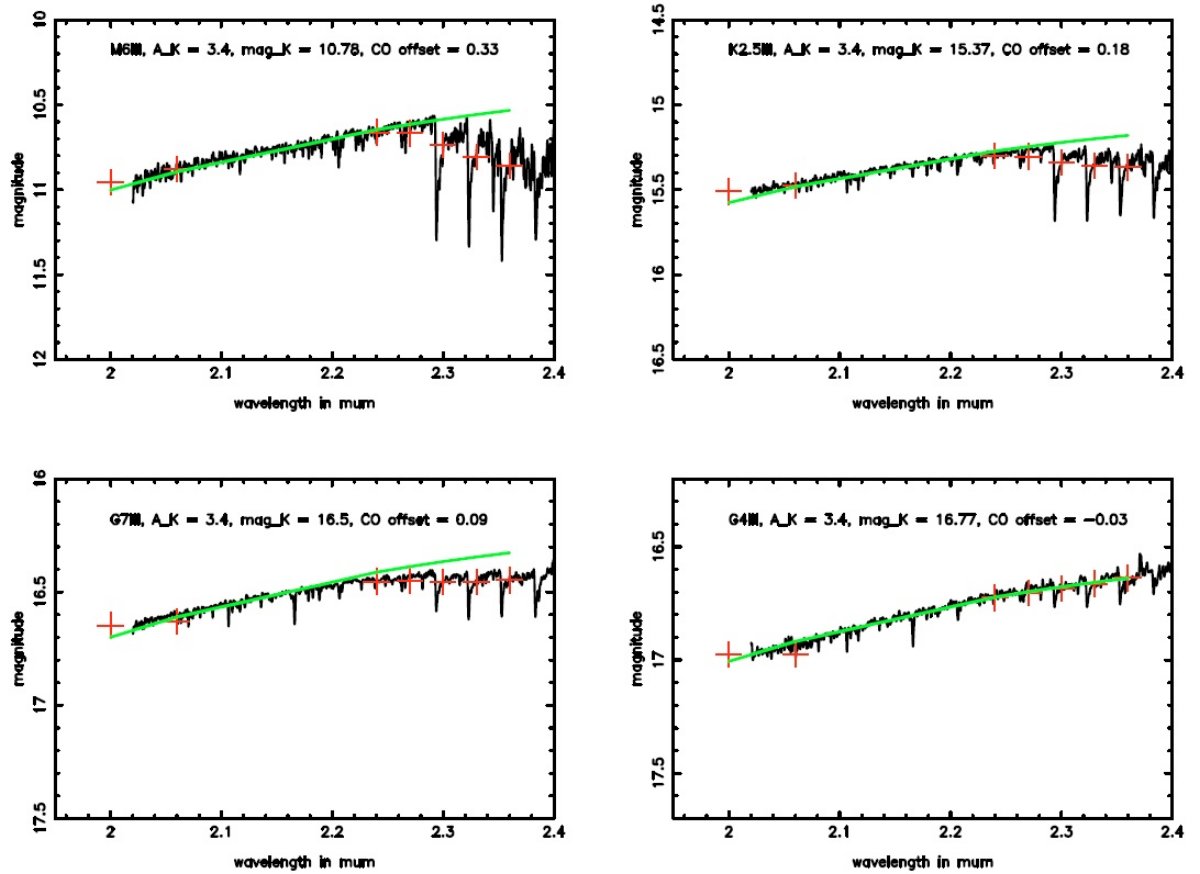

測光法による恒星分類

この論文では中心パーセク領域にある数千の星を早期型か晩期型かに分類する方法を

研究する。

|