| 3つの 1612 MHz OH サーベイの結果をまとめた。サンプルは l = [10,150], |b| ≤ 4 の 114 天体である。大部分に可視対応天体は見えないが、我々は 進化した赤色巨星か超巨星が中心にあると考える。銀河回転曲線と視線速度を 比較して、電波源は二つのグループに分かれた。便利なパラメタ―は ΔV = 二つのピーク間の速度差、である。ΔV > 29 km/s 天体 は銀河回転に対し小さな速度分散(<10 km/s)を持ち、ΔV < 29 km/s では 30-40 km/s という大きな分散を示す。 | 第1グループは ≤ 107 yr の M-型超巨星で、第2グループは 109 yr のミラ型星である。銀河面分布はどちらも銀河中心距離 R = 4.5 kpc に極大を示す。これは種族 I 天体の特徴でもある。R < 4.5 kpc の星形成率はしたがって、過去 109 低かった。タイプ II OH/IR 天体は惑星状星雲の大部分の先駆天体ではない。以前の研究と異なり、 固有 1612 MHz はファクター 10 - 100 の範囲にまたがる。そしてその数は OH 光度が上がると急激に減る。これが近傍の電波源は L(OH) が低く、 非同定源が遠く明るい理由である。 |

| Boweres 1978 は OH 源が R = 5 kpc に強い分布ピークを持つことを示した。 その両側は急に落ち込む。これは巨大 HIIR, SNR, CO 雲の分布と同じだが、 OH/IR 星の場合は幅がもっと広い。Bowers, Kerr 1978 は OH/IR 星が割と 珍しい P > 500 d のミラで t = 1 - 5 108 yr と少数の 超巨星からなると考えた。 | 早川等 1977, 舞原等 1978, 小田等 1979 は銀河面の 2.4 μm 分布を測り、 R = 5 kpc 付近に大きな赤外超過を見出した。ここでは Dwingeloo, Onsala, Green Bank の統合結果である。 |

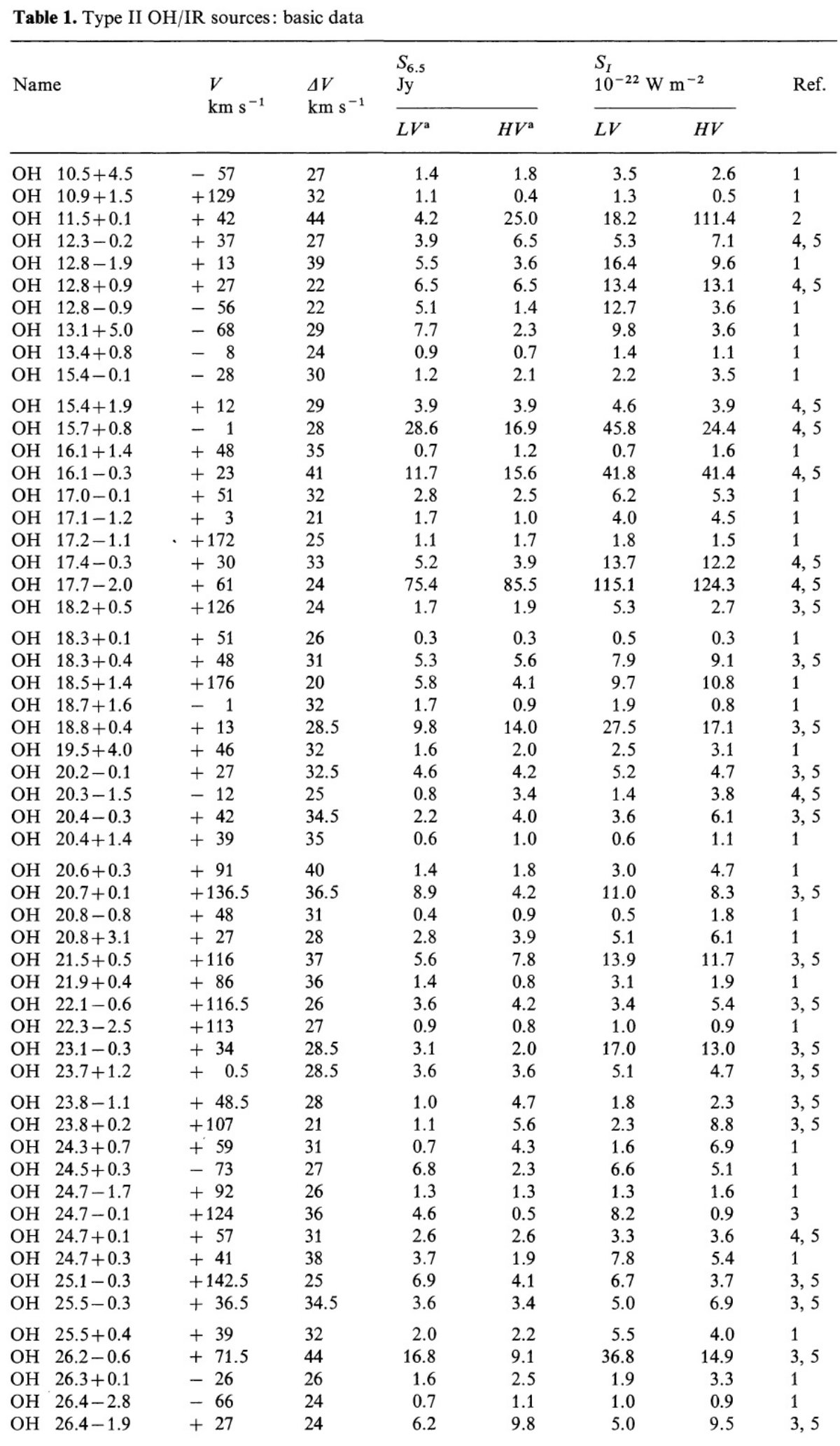

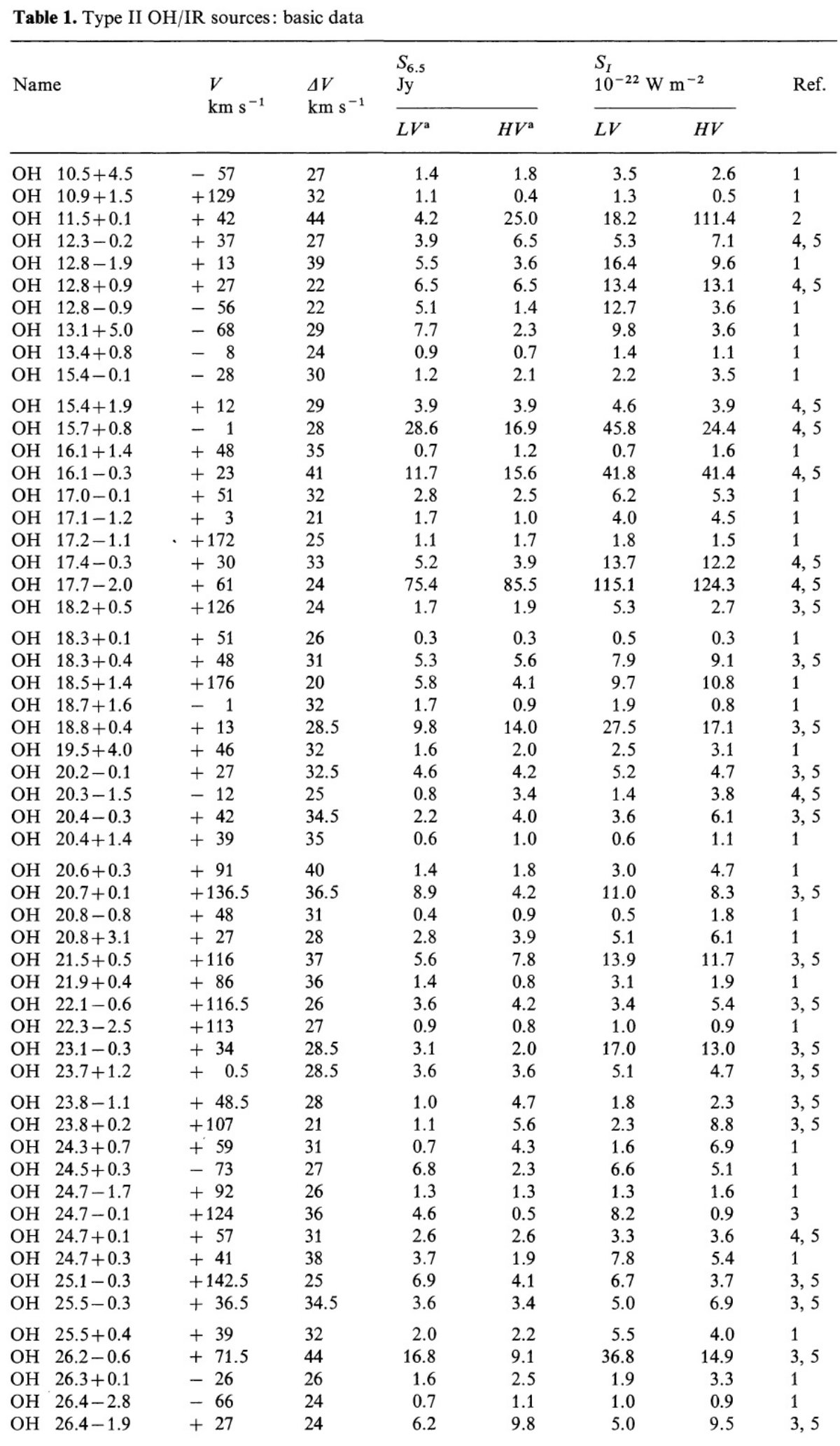

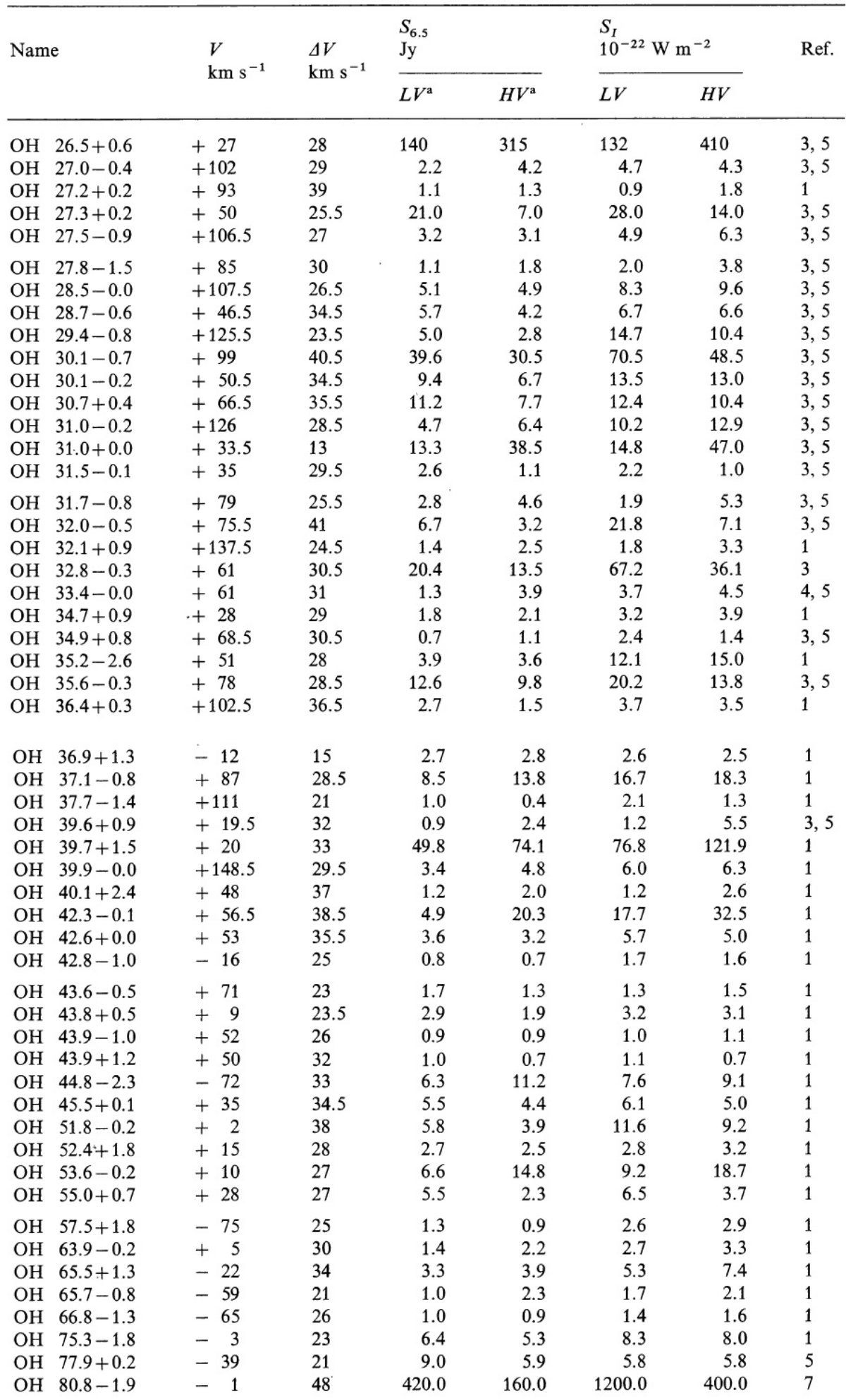

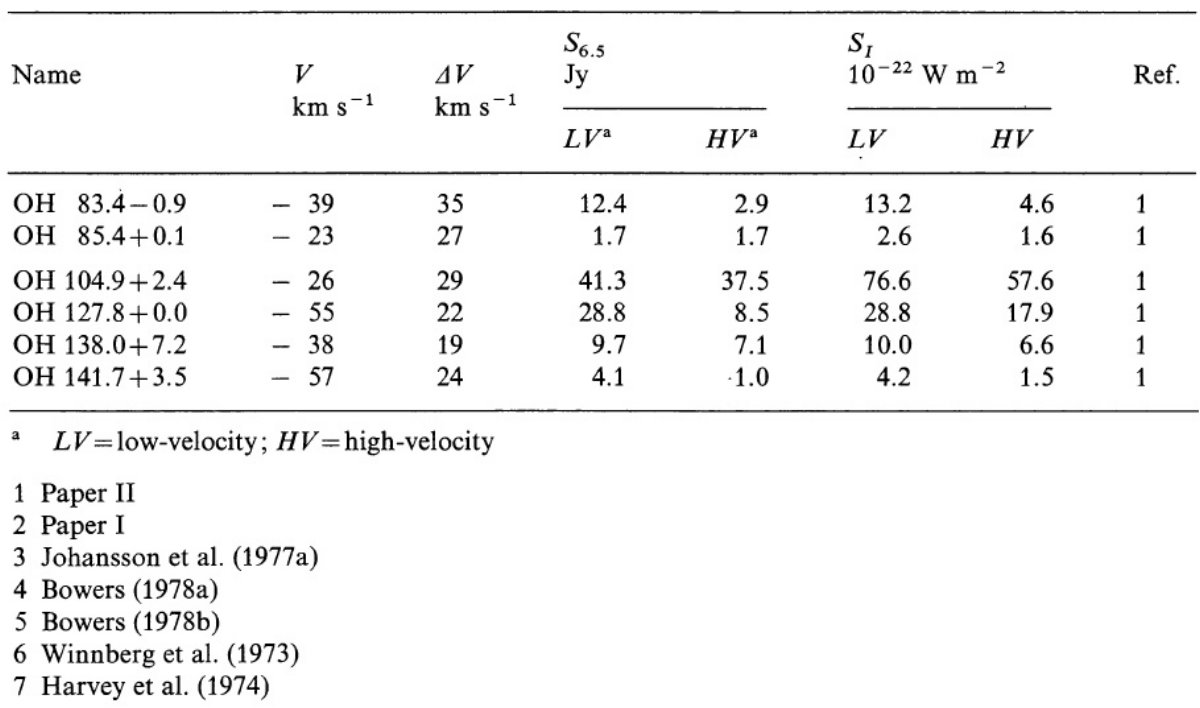

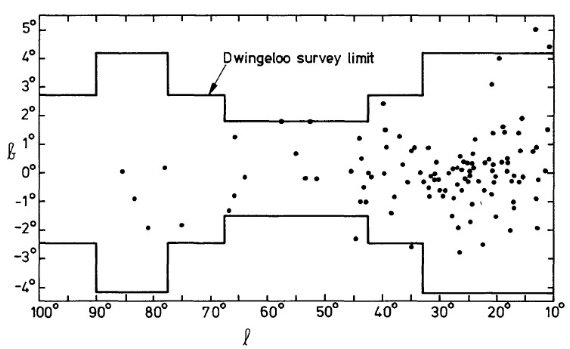

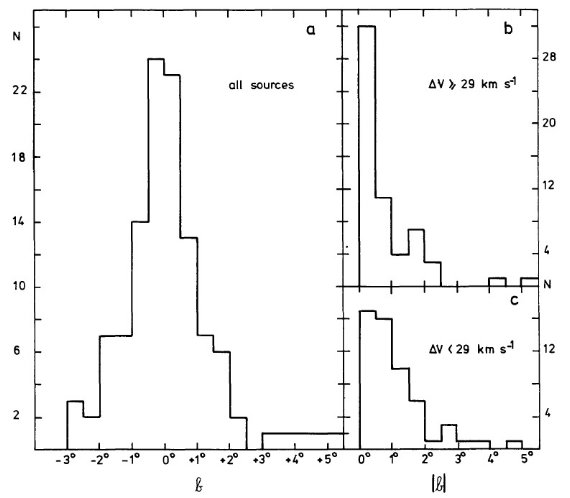

| ここには l = [10, 150], |b| < 4 の 114 OH源を示す。 Bowers 1978a は l = [150, 180] に OH 源を発見しなかったので 我々の議論は l = [10, 180] と考えてもよい。Bowers 1978b は OH/IR 星の殆どは R < Ro にあり、銀河面に密着していると 述べた。彼の結論は図1からも支持される。 |

図1.OH/IR 源の分布。l > 100 は省いた。 |

|

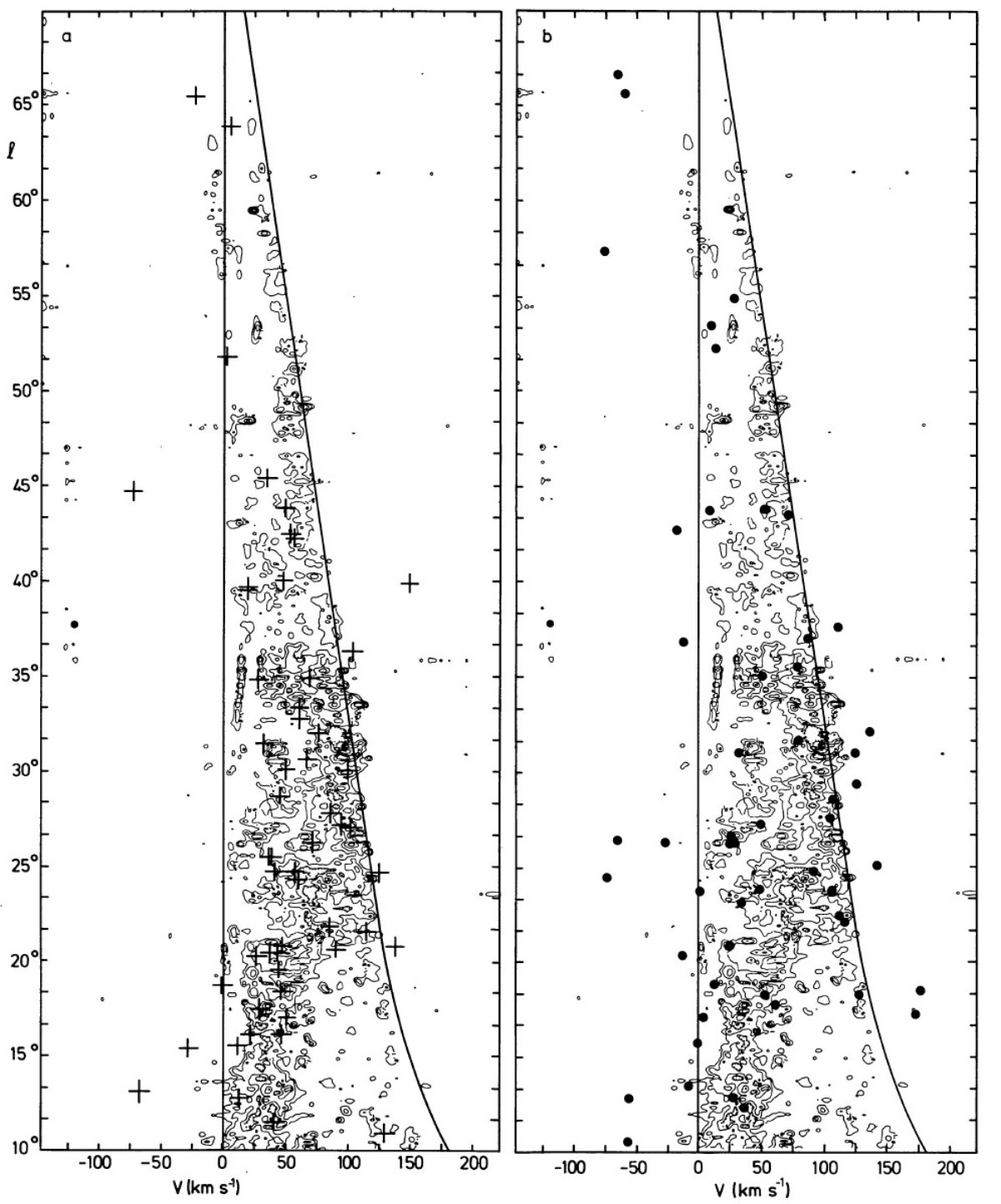

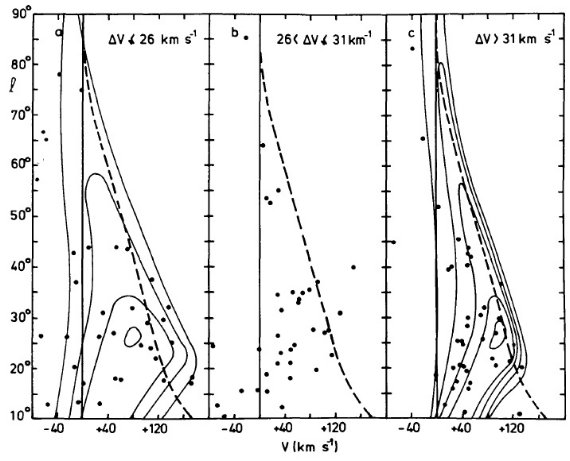

ΔV > 29 km/s 天体 OH/IR 星が運動学的に一様なグループかどうかについては、 Kerr, Bowen 1974 以来疑問とされていた。今回の大きなサンプルでそれがはっきりした。 簡単なテストとして ΔV = 29 km/s でサンプルを二分した。図2に その V - l 図を示す。Burton, Gordon 1978 による CO 放射の V - l 図を重 ねた。 ΔV ≥ 29 km/s サンプルは CO 尾根に沿って分布しているのが 分かる。これらのサンプル星は尾根線からのズレが 10 km/s 程度で小さい。 実際、l = 30 付近 V < 40 km/s, l < 20, V ≥ 60 km/s に天体が欠 けているのは、 R > 7 kpc (Ro=10kpc), R < 4 kpc では CO と共に ΔV > 29 km/s 天体の密度が低いことを示している。 ΔV < 29 km/s 天体 図2b を見ると、ΔV < 29 km/s 天体の速度散らばりが大きい。 これは天体の速度分散が 30 km/s 程度と大きいためであろう。 速度間隔区分 上の区分は一意ではない。図3にはサンプル数が等しくなるよう3区分 にした例を示す。低速度差グループでは σ = 30 - 40 km/s が 必要とされる。 |

図3.ΔV を三つに分けて同じ数にした時 V -l 分布。細線は、5.4 節 で導いた速度分布等高線で、(a): σII = 35 km/s. (c): σII = 10 km/s.等高線の値は、不定単位で、1, 2, 4, 8, 16 である。破線= Burton 1974 から導いた最大視線速度包括線。 |

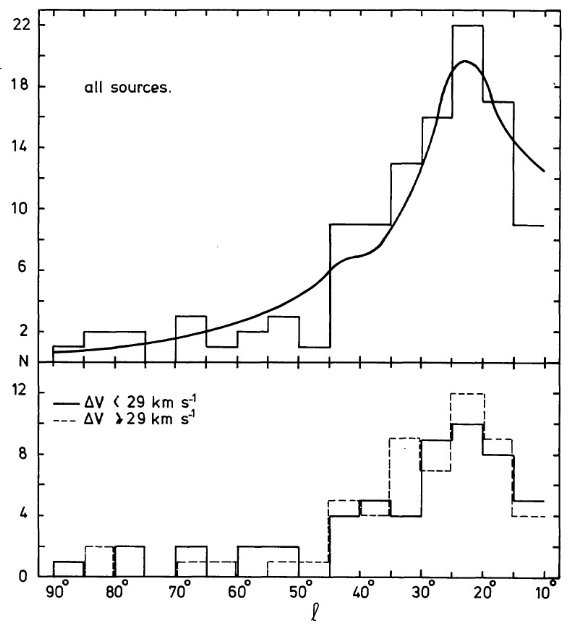

3.2.銀経分布 図4.上:OH/IR 星の銀経分布。実線=5.3.節のモデル、 k1 = 7, k2 = -4, Rmax = 4.5 kpc. 下:Δ V = 29 km/s で二分 したグループ毎の銀経分布。 極大 l = 23 で、 l = 15 でカット 図4に銀経分布を示す。Bowers 1978b は l = 30 に極大が見られるとした。 我々の図からは極大位置は l = 23 になる。 l =15 での急落は大きい。 完全度の高いサンプルだけでもこの現象が現れるので、統計上の揺らぎや、 検出率の問題ではない。 ΔV による分布の差 ΔV による銀経分布の差は見られなかった。どちらも l < 20 で 数の低下が見られる。腕の接線方向、 l = 30 (Scutum arm), l = 50 ( Sagittarius arm), l = 80 (Cygnus region) で OH/IR 星が増加するようには 見えない。 |

3.3.銀緯分布 図5.(a): 銀緯分布。(b): Δ V ≥ 29 km/s の |b| 分布。 (c): Δ V < 29 km/s の |b| 分布。 図5= OH/IR 星の銀緯分布 図5には OH/IR 星の銀緯分布を示す。 65 % が |b| < 1 以内に存在する。 銀河面上下に対する分布の対象星は見事である。以前に指摘された 下側に多いという超過はサンプル数が少なかったためであろう。 ΔV による分布の差 図5 b, c を較べると差の違いが分かる。 ΔV ≥ 29 km/s では ⟨|b|⟩ = 0.5, ΔV < 29 km/s では ⟨|b|⟩ = 1.1 となる。銀経分布 図4が両グループで似ている ことから、両者は銀河面上で同じ区域に分布していると考えられる。 (これは光度の違いを考えると 誤り。 ) 従って、|b| の差は銀河面高度の差に起因する。 |

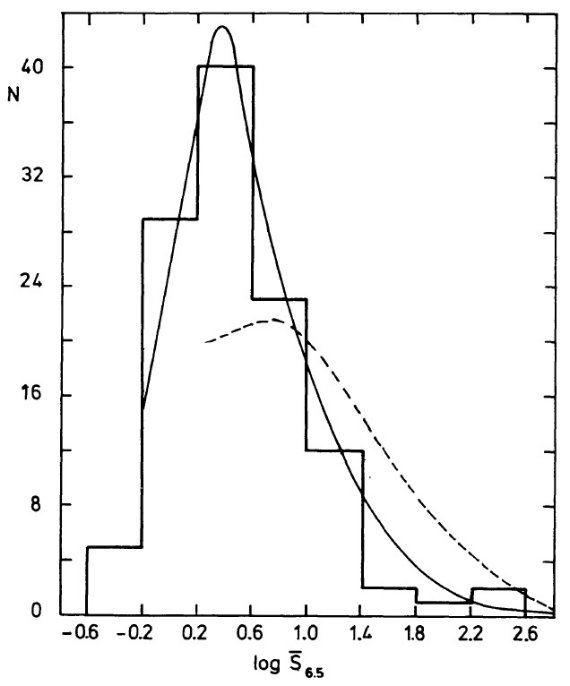

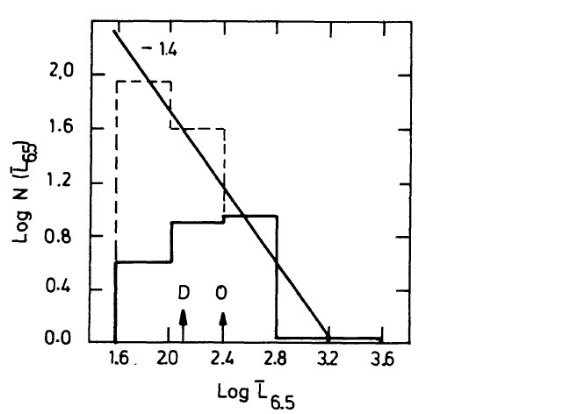

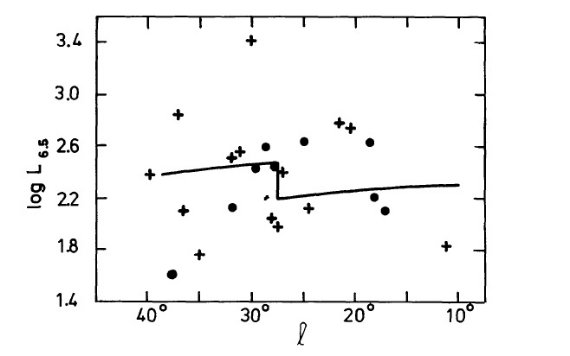

図6.OH 両成分ピークフラックス密度の調和平均 S6.5 の分布。 実線=5.2.節で予言された分布。破線=対称分布からの予言。 図6=フラックス分布 図6にはフラックス分布を示す。天体数の多い、 log S = [0.2, 0.6] には、完全度限界 log S = 0.23 が含まれている。 図7=絶対フラックス L L = r2S と定義する。V ≥ Vmax の 23 天体に対して、 r = 視線の接点(サブセントラル)距離(kpc) と仮定して、L 分布を図7 に示す。Lの範囲がファクター 25 に及ぶことに注意せよ。 図8=L と l の関係 図8に L と l の関係を示す。ΔV による差はない。 ( ΔV が天体光度と関係する という発想なまだなかったらしい。) |

図7.サブセントラル点における OH/IR 星の絶対フラックスの分布。 破線=検出完全度による補正後の分布。実線=破線へのフィット。 矢印=完全度限界。D = Dwingeloo, O = Onsala.  図8.サブセントラル点での絶対フラックス密度と銀経の関係。 プラス= ΔV≥29km/s 星。黒丸= ΔV<29km/s 星。 実線=完全度限界。サブセントラル点距離が銀経と共に低下するため、 左下がりとなる。不連続は Dwingeloo と Onsala の差。 |

|

(1)ΔV < 29 km/s OH 源は速度分散 σΠ=35

km/s で平均 z = 140 pc, ΔV ≥ 29 km/s OH 源は速度分散

σΠ ≤ 10 km/s で平均 z = 40 - 80 pc である。

(2)運動学的な性質は太陽近傍で可視、赤外同定のあるタイプII OH/IR 星と似ている。ΔV < 29 km/s OH 源は多分 P > 500 d のミラ型星 であろう。年齢は 1 Gyr 程度でないか。ΔV が増加すると 10 Myr 程度の赤色超巨星の割合が大きくなっていく。 (3)タイプ II OH/IR 星の銀河面分布は種族 I 天体のそれと似る。 R が増加すると密度も増加し、R=4.5 kpc (Ro=10 kpc)で極大に達し、 その先はゆっくり低下する。R = 5 kpc (Ro=10kpc) のホールが Δ V 大天体だけでなく、年齢 1 Gyr の低ΔV 天体にも見られることは 驚きである。恐らくこのホール=低星形成率領域が最低 1 Gyr に渡って 安定であったことを意味する。 |

(4)速度分散の比、σZ/σΠ = 0.6

(R=5kpc にて)は太陽近傍と同じである。

(5)OH/IR 星と PNs の銀河面分布は同じでない。OH/IR 星は PNs の主要 前駆天体ではない。 (6)Vr 分布から, ΔV 大のタイプ II OH/IR 天体は銀河腕に局在する。 (7)L(OH) が低下すると数が増える。 |