標準モデルでカラー分布を計算

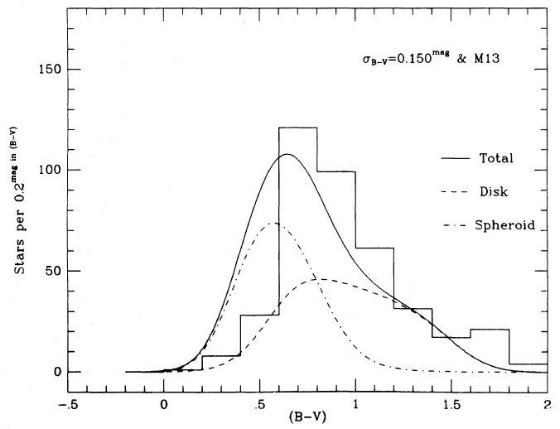

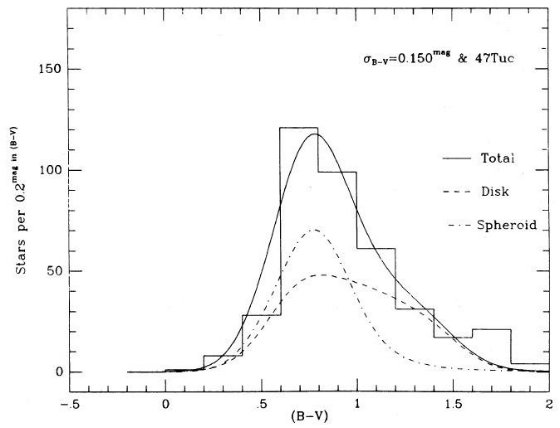

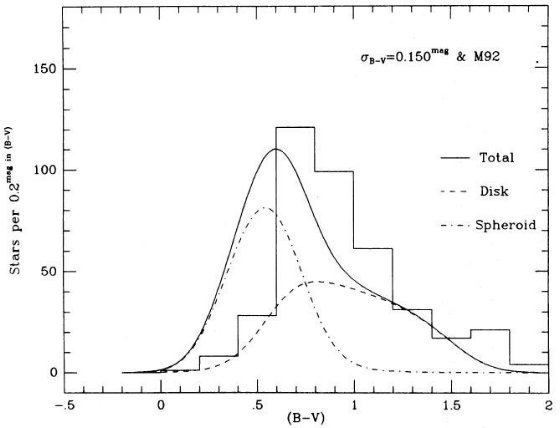

楕円体光度関数と球状星団色等級図を組み合わせて、銀河系標準モデルでの

カラー分布を計算し、観測と比べた。

色等級図をカラーで積分すると光度関数になるが、

仮定した楕円体光度関数との食い違いは生じないのか?

標準モデル

使用したモデルは、スケール長 3.5 kpc, スケール高 300 pc、 太陽付近での

密度 0.15 星 pc-3 の種族 I 星からなる円盤 + ドボークルー型

楕円体 re = 2.7 kpc, 太陽付近での規格値 = 0.00125 である。

太陽の銀河中心距離は 8 kpc とした。簡単のため、楕円体の光度関数は円盤と

同じにした。

この仮定が疑問なんだよなあ。

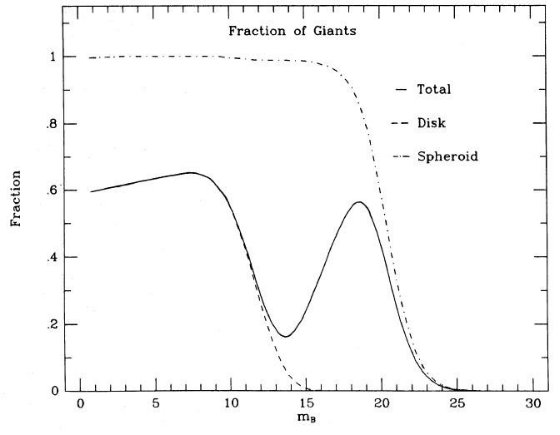

暗い星計数には巨星が入らない

このモデルは北銀極方向の星計数 V = 4 - 22、および SA 57, SA 68 の V =

19.75 - 22 でのカラー分布を上手く説明するのに成功した。本論文は主に

カラー分布に対する巨星の影響を調べることを目的にする。

Bahcall,Soneira 1980b

では巨星はカラー分布のほんの数 % を占めるに過ぎなかった。

これは V ≥ 19.75 の暗い星を扱ったからである。このため、

Bahcall,Soneira 1983 では巨星の色等級図に反応が鈍かった。

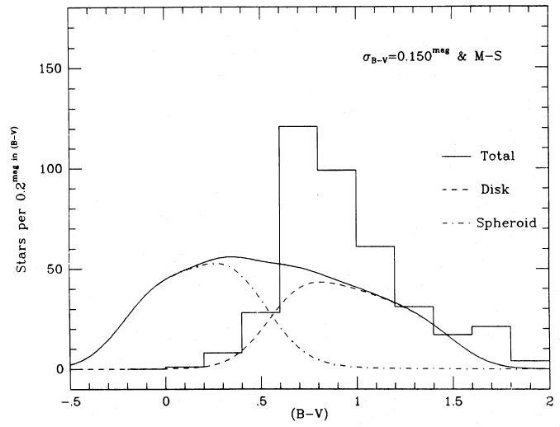

全ての星が主系列という仮定でのフィット

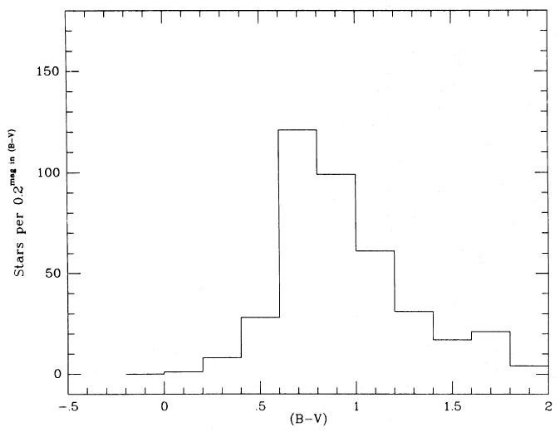

図1(b).は全ての星が主系列にあるという仮定, Tritton,Morton 1982,

Gilmore, Reid 1983

, の上で、ある絶対等級の星が星計数にどう寄与しているかを示したものである。

このフィットは合っていず、Tritton,Morton 1982,

Gilmore, Reid 1983

の標準モデルはカラー分布を説明できないという主張を確認している。

図1(b) を見ると、楕円体星の精々数 % しか B-V=0.4 のターンオフより

青い主系列上には存在できないことが判る。

Mv = +4 より明るい星

楕円体星に明るい主系列星が存在しないのは円盤外では 10 Gyr に渡って

星形成が起きなかった結果と考えられている。その結果、Mv = +4 より明るい

主系列星は全て巨星に進化してしまったのである。B&S モデルはここで論じている

方向と等級帯では楕円体の 80 % 以上の星は Mv = +4 より明るいことを予言

している。実際、サンプル全体の 40 % 以上は楕円体巨星と考えられる。従って、

図1(a) のカラー分布は楕円体色等級図中での巨星位置に大きく影響される

のである。これに対して、この範囲では円盤星の内巨星は 2 % を占めるに過ぎない。

| |

図1(b). 曲線=(a) に全ての星が主系列としてフィットした結果。

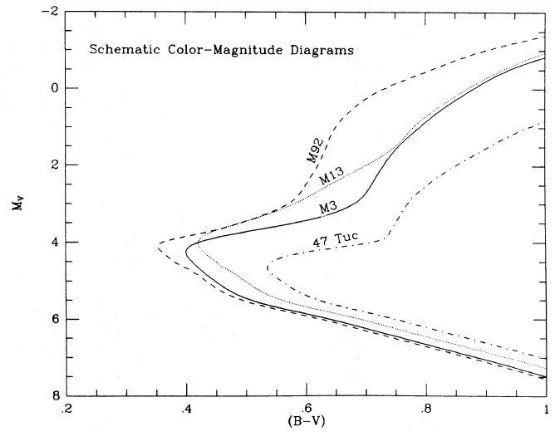

楕円体巨星の色等級図

楕円体巨星の色等級図は良く知られていない。その結果文献では様々な

形態が仮定されている。それは、M 92 のような最も低メタルな球状星団から

M 67 のような最も古い散開星団にまで至る。Mould 1982 によいレビューがある。

楕円体巨星色等級図への第1近似として、ここでは四つの球状星団の色等級図を

用いた。楕円体成分のメタル量と年齢の巾は一つの球状星団のそれらより大きい。

したがって、ここでの計算は単に提示用と看做されるべきである。

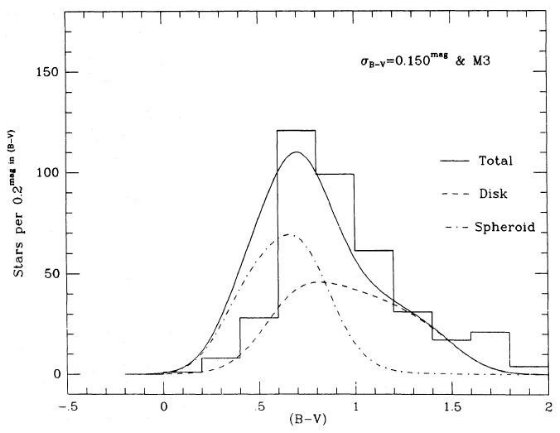

色等級図とカラー分布

これまでの観測論文と本論文との違いは、球状星団色等級図を用いて、B&S モデル

で予想された絶対等級分布からカラーを計算したことである。やり方は原理的には

簡単であるが、計算アルゴリズムには細心の注意を要する。というのは、あるカラー

における星数は色等級図のそのカラーにおける微分値に比例するからである。

|