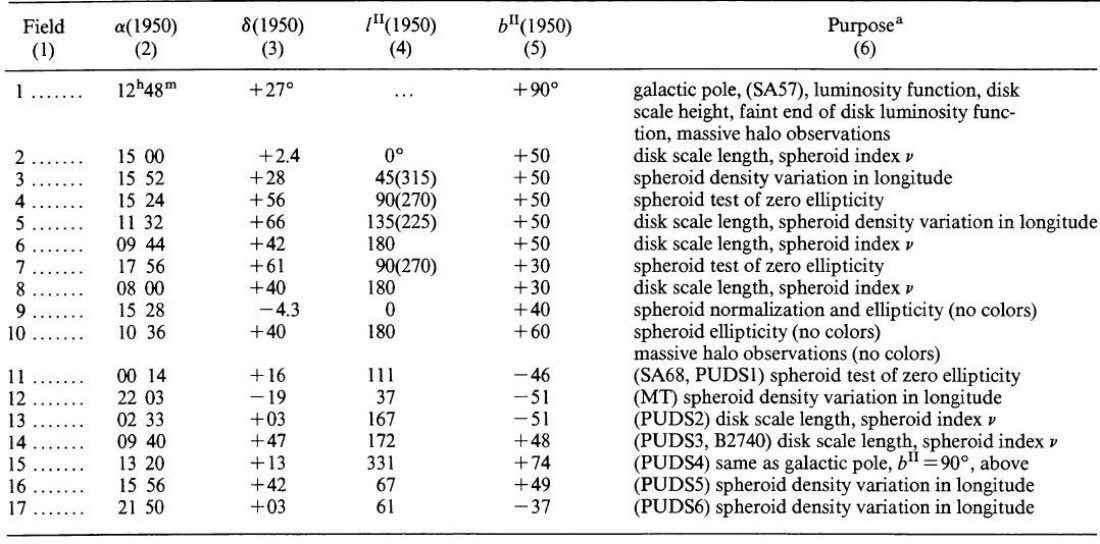

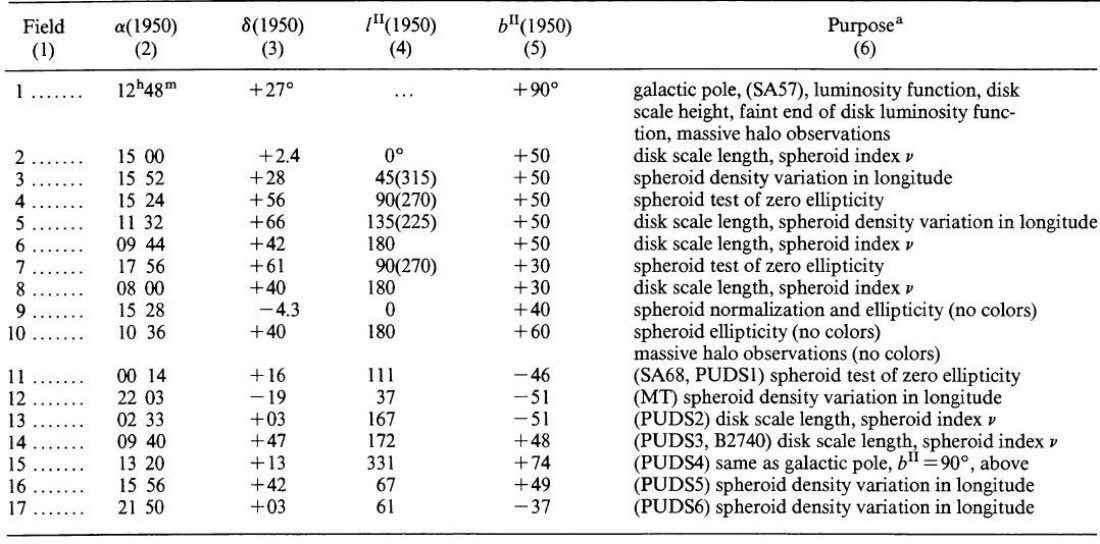

|

モデル星計数を表で提示した B&S モデルで計算した 17 方向、B, V, R, I バンドでの星計数を表にして 示す。うち、8方向は銀河系構造、円盤光度関数の暗い端、マッシブハロー検出 に有用と考えて選んだ。残り9方向は観測がなされた領域である。 他のバンドへの変換 他のバンドへの変換は容易である。論文ではIバンドの重要性が強調されている。 変換法を簡単に示した。 |

光度関数の暗い端とマッシブハロー MI = 19 までの星計数から、円盤光度関数を水素燃焼質量まで 定めることが可能である。銀極方向での MI = 22 までの星計数は マッシブハローに星がどれくらい寄与しているかを決めることになる。 M/Lv と黒色矮星 ここで論じた水素燃焼端の星は (M/Lv> = 4000 に対応する。もしマッシブハロー が黒色矮星(褐色矮星の冷えたやつ)からなるとしたら (M/Lv> > 109 になるだろう。 ハロー黒色矮星は現在の地上望遠鏡、 ST, 赤外衛星のどれも検出できるとは 考えられない。 |

|

銀河構造の研究のため多くの星計数観測が行われ、また計画されている。この論文は

それらの観測がモデルと比較しやすいように、観測の成された箇所と特に有用な方向

を選んで B&S モデルの予測を表にしたものである。I バンド観測は円盤光度関数の

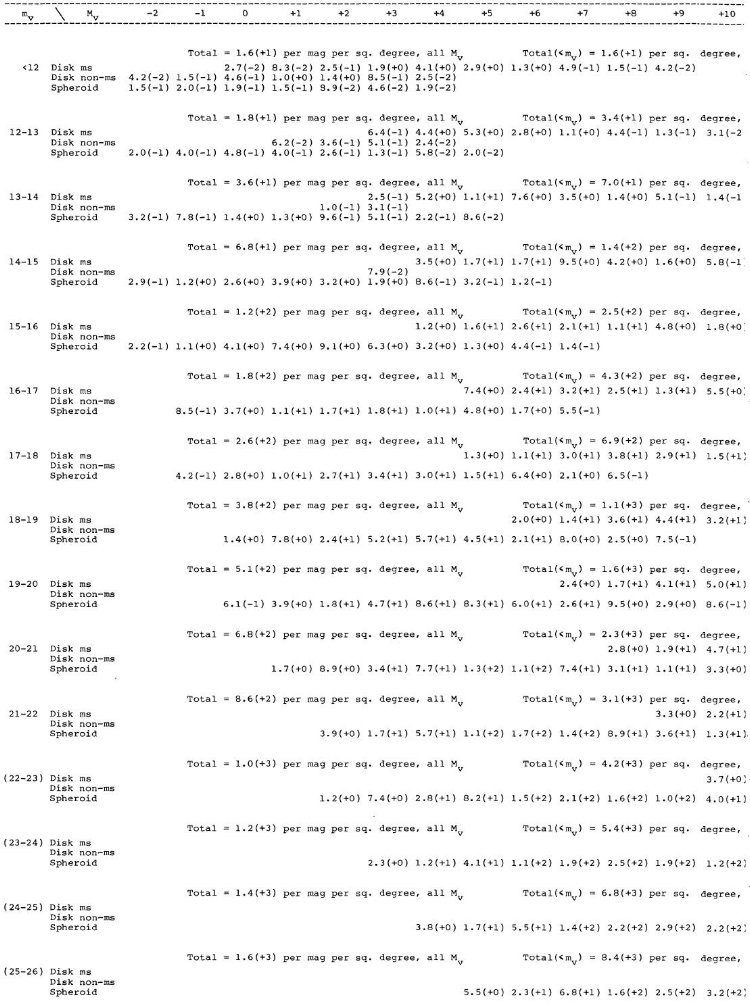

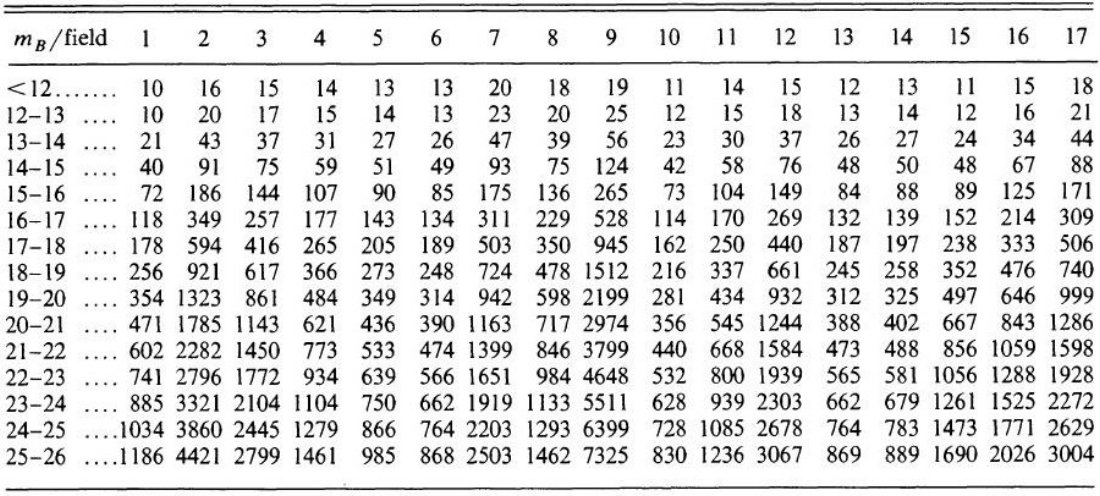

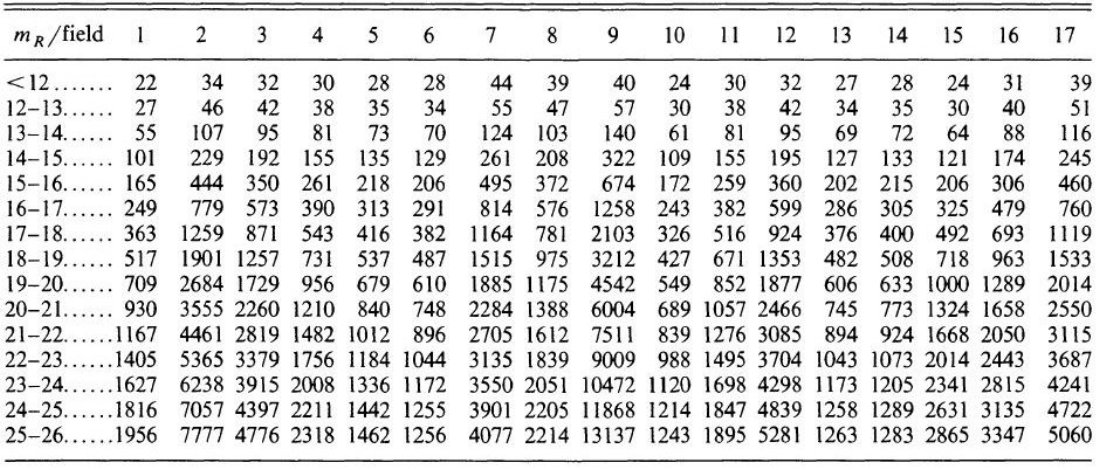

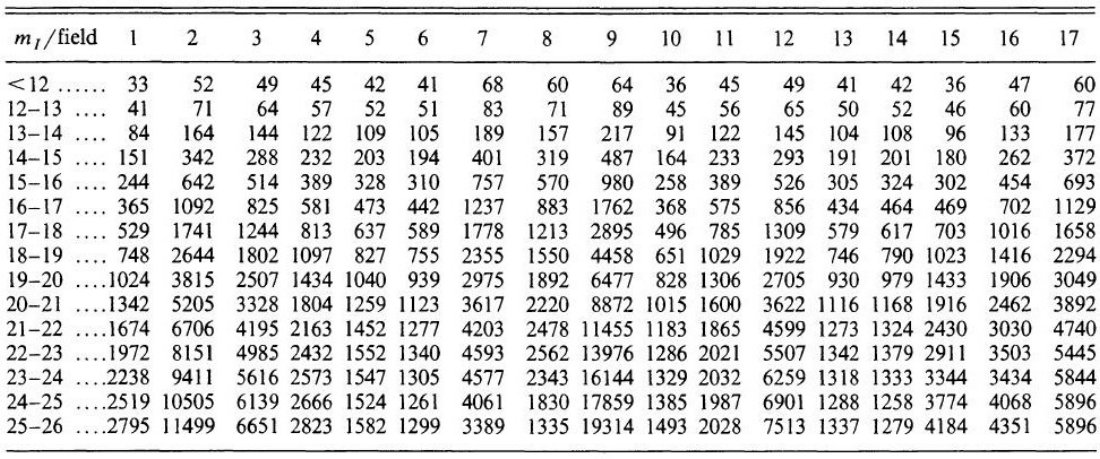

暗い端を検出するには大変役立つので加えた。 第2章にその表を載せる。バンドは B(4400 A), V(5500 A), R(7000 A), I(9000 A) である。表 2.1 - 17 は選んだ 17 領域に対する V バンドの星計数を載せた。 表 3 には B, R, I 等級の表が載せてある。 |

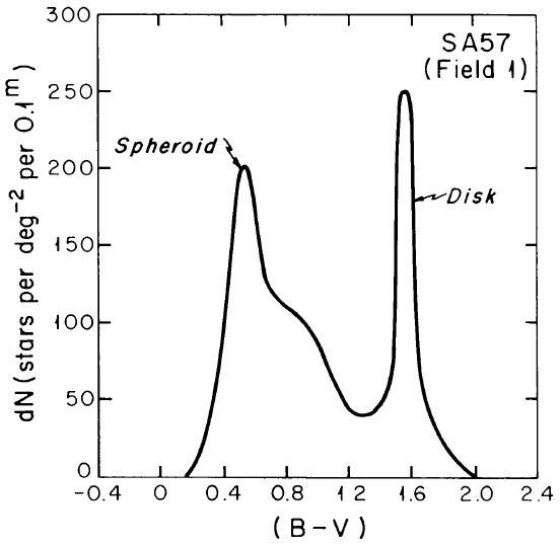

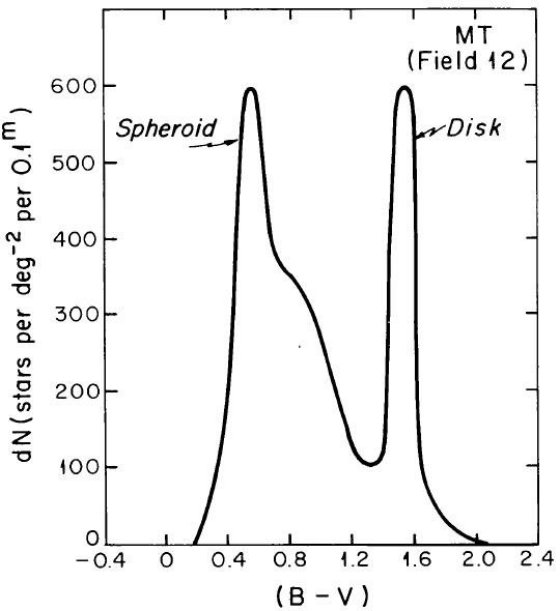

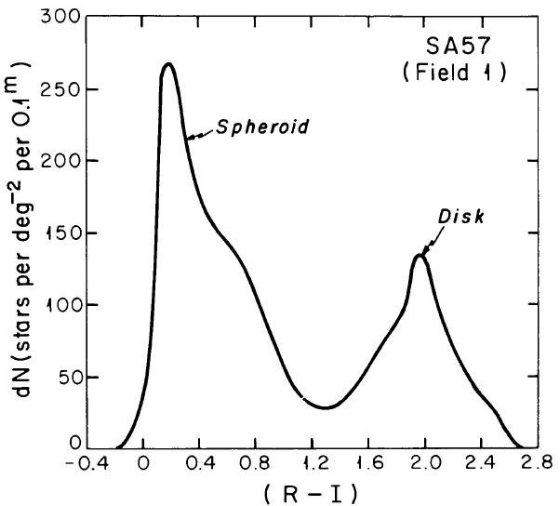

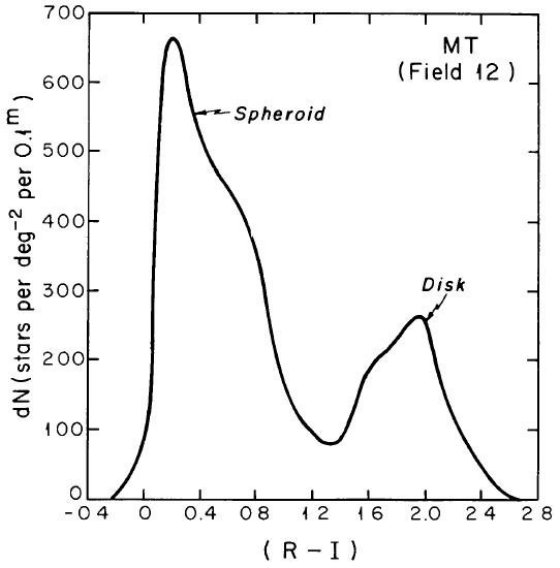

第3章は他のバンドでの予想、カラー分布について述べた。図1は参考のために

選んだ2領域のカラー分布を示す。 円盤光度関数の暗い端 0.2 Mo - 0.085 Mo に対応する部分は第4章で論じる。I 等級観測の有用性が強調される。表4には各領域での I 等級星計数を載せた。 mI = 19 までの観測は円盤光度関数の暗い端まで辿りつくだろう。 第5章はマッシブハローの問題を扱う。極方向 mI = 22 までの観測は, もし水素燃焼星がマッシブハローに関与しているならその存在を明らかにする。 |

|

表1の領域が選ばれた理由については

Bahcall,Soneira 1980b

第3章(d),(e),(f), 第4章(d) に述べてある。表2.1 - 2.17 は 17 領域での

1 deg 白色矮星の数は 2 % 以下である。ただし反中心方向では 5 % に上がることが 予想されている。これは円盤星の割合を反映している。この計算では白色矮星は 考慮しなかった。 |

銀極では mV < 16 では円盤星がしはいてきであり、

mV > 19 では楕円体星が支配的となる。表 2.9 を見ると分かるが、

楕円体が支配的となる等級が 2 - 3 等明るくなる。表 2.8 のような反中心方向では

全等級を通じて楕円体が支配的である。もし星のカラーが判れば、図1のように円盤

星と楕円体星の分離はよりはっきりする。 表の数値の内、 mV > 22, MV > 13 に関しては 観測による確認はまだない。 表 3.1 - 3.3 は B, R, I バンドでの光度関数を示した。それらのバンドでの光度 関数は Mamon, Soneira 1981 に詳しい。図2には銀極方向星計測を B, V, R. I バンドで示した。 |

図1(a). 銀極方向, 20 ≤ mV ≤ 22 の B-V カラー分布。 B-V ≤ 1.2 は 1050 星 deg-2、 B-V > 1.2 は 490 星 deg-2。  図1(c). 水がめ座方向, 20 ≤ mV ≤ 22 の B-V カラー分布。 B-V ≤ 1.2 は 2970 星 deg-2、 B-V > 1.2 は 1110 星 deg-2。 |  図1(b). 銀極方向, 19 ≤ mI ≤ 21 の R-I カラー分布。 R-I ≤ 1.2 は 1530 星 deg-2、 R-I > 1.2 は 840 星 deg-2。  図1(d). 水がめ座方向, 19 ≤ mI ≤ 21 の R-I カラー分布。 R-I ≤ 1.2 は 4400 星 deg-2、 R-I > 1.2 は 1930 星 deg-2。 |