2a.観測と位置測定

観測領域の選定観測はキットピークの Warner and Swasey Obs. の Burrell Schmidt 望遠鏡で行った。予め マサチューセッツ・ストニーブルック CO マップ、 IRAS マップ、 Nassau-Blanco の以前の炭素星探査を調べて観測領域を決定 した。CO が弱く、IRAS も弱い 7 領域が選ばれ、1985 年に多数の炭素星が観測された。 さらに、Maffei 1 を含む2領域が 1986 年に観測された。

領域名

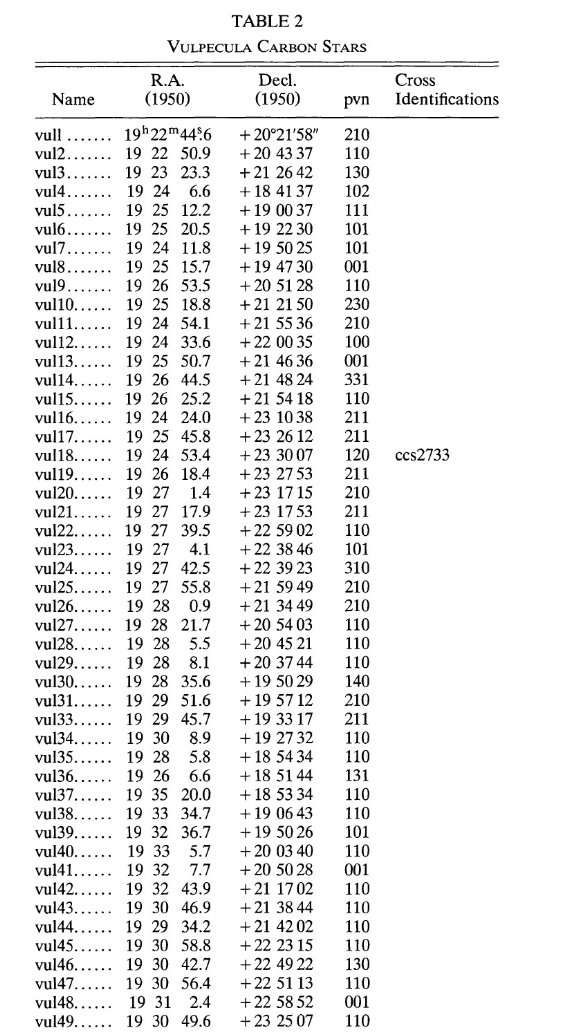

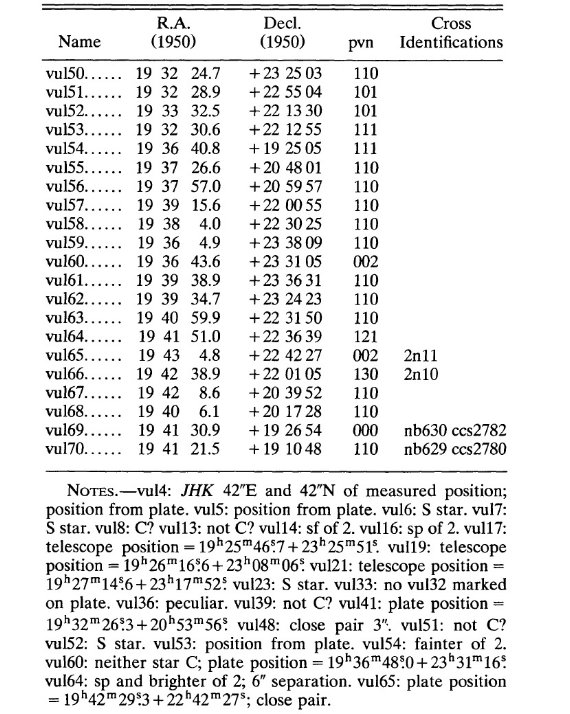

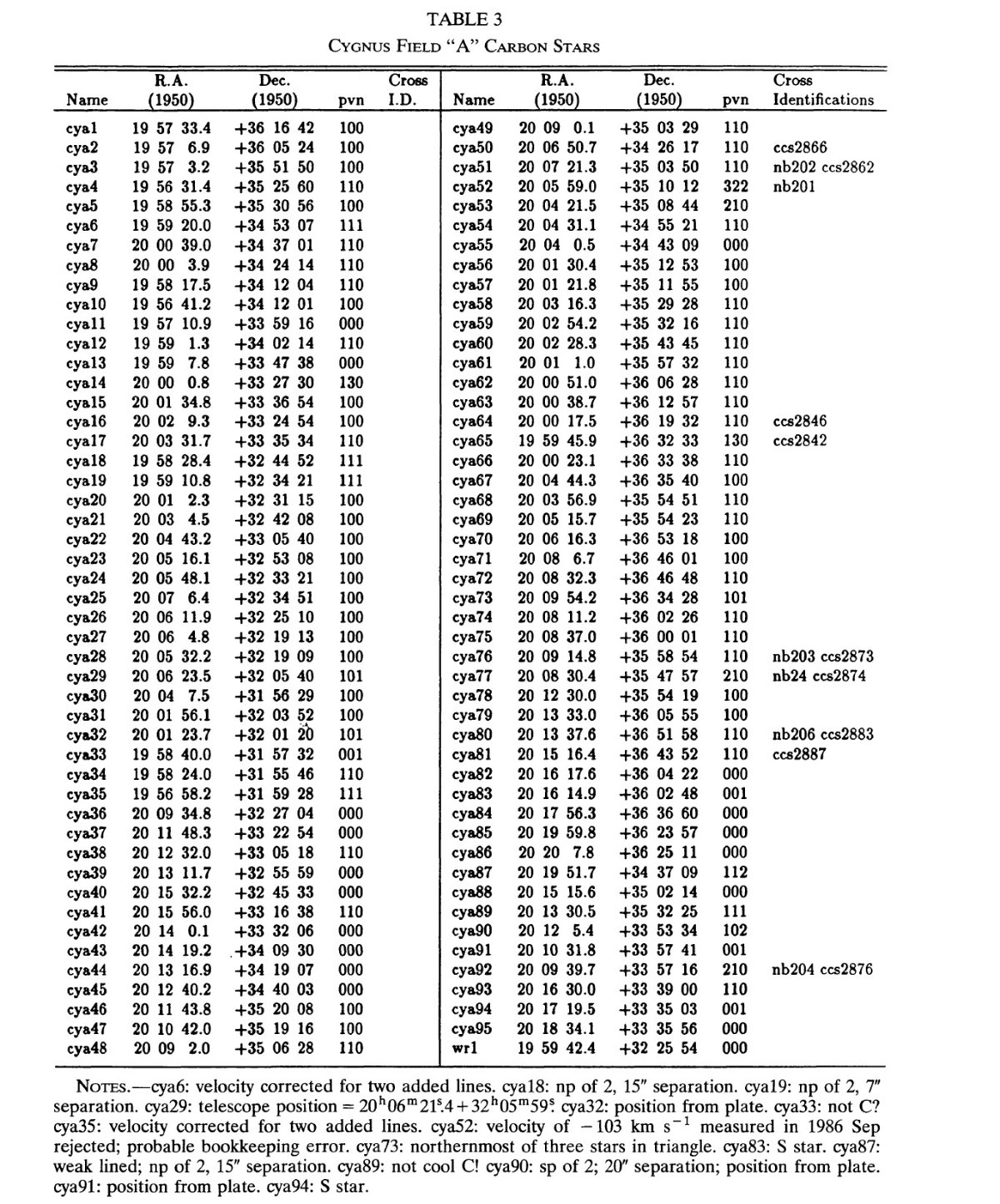

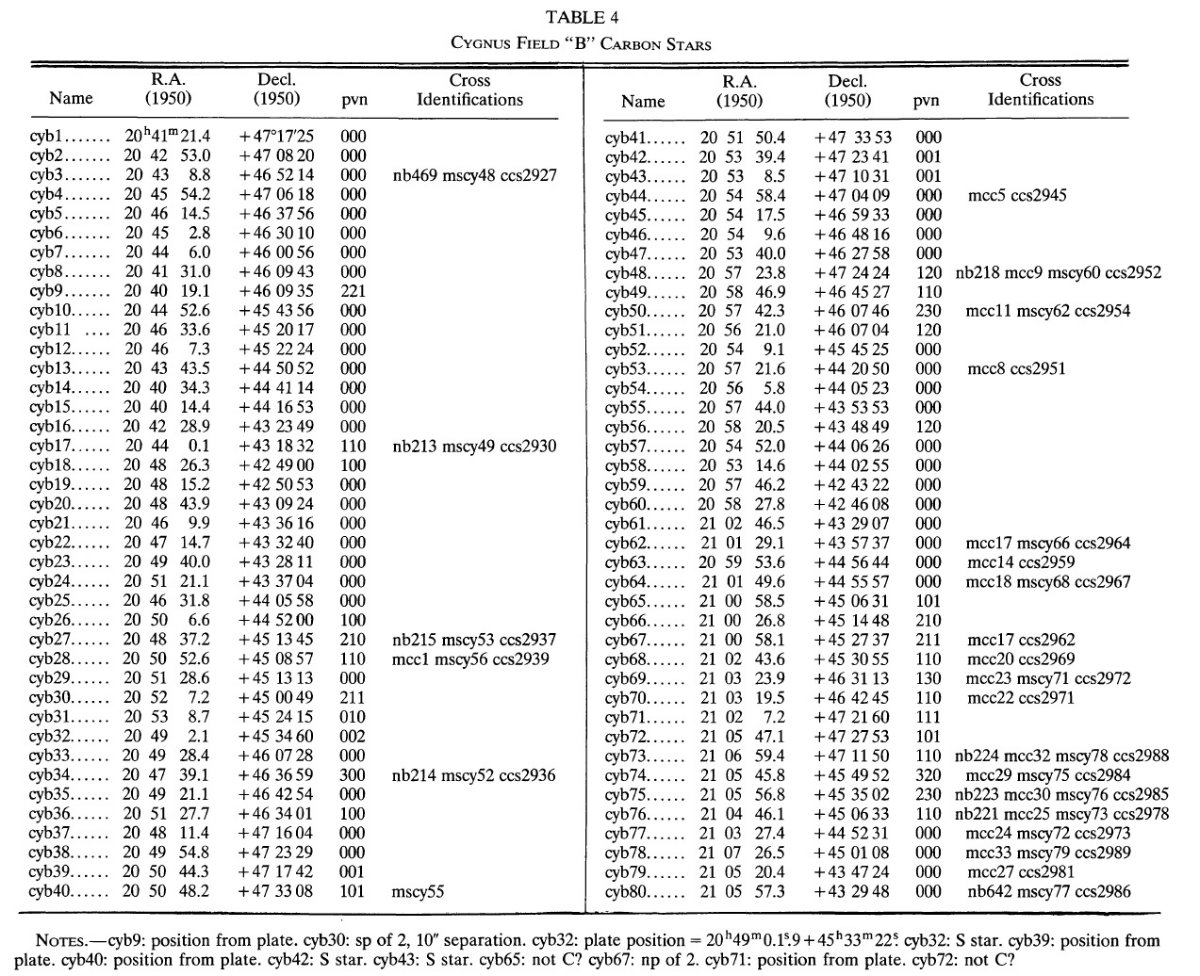

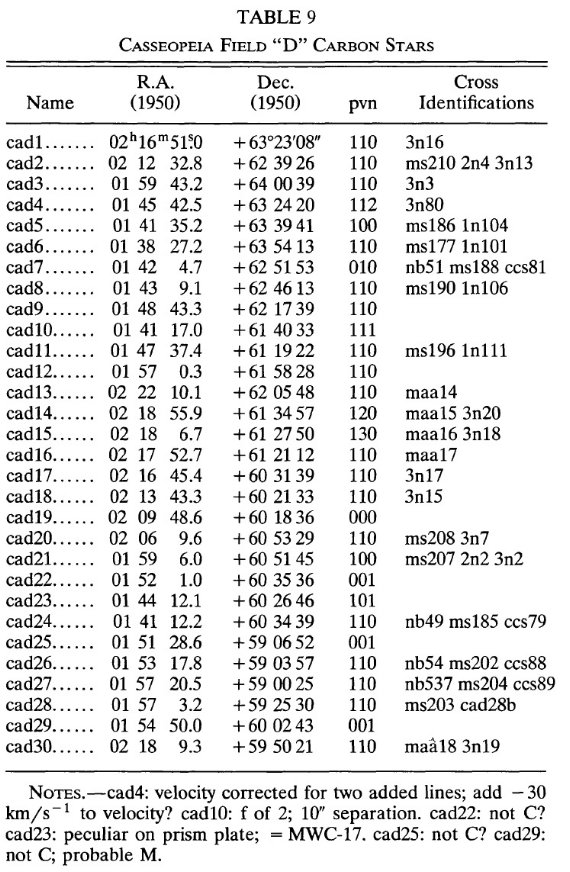

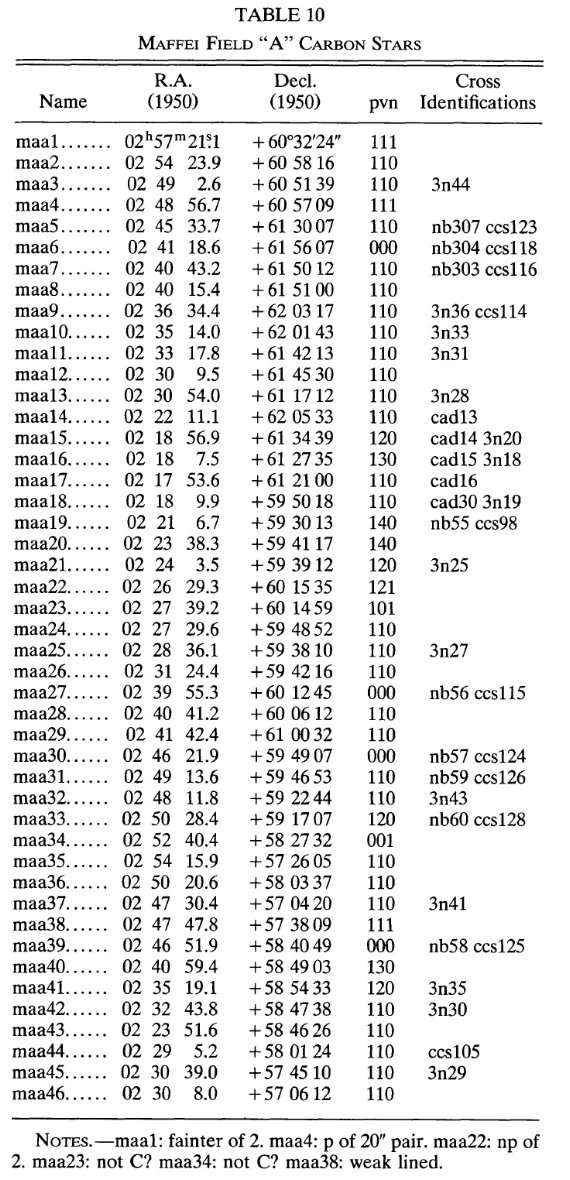

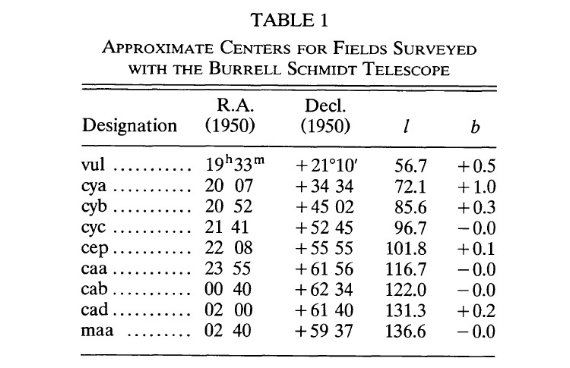

表1に対物プリズム観測の中心座標を示す。領域名の意味は、"cad" は カシオペア座の D 領域という風である。ただ "maa" だけは Maffei 1 の 意味なので注意が要る。

プリズムの分散度

3° と 4° の二つのプリズムを同時に使用した。その頂点の向きは 133° 離れている。二つが合わさった結果、分散 1900 A/mm の 3deg; プリズムに相当する スペクトルが得られた。IV-N 乾板に RG 695 フィルターを装着して 5°× 5° のスペクトル撮像が行われた。

検出と位置決定

乾板の調査は Nassau, Velghe 1964 の指針に従い、ブランコが行った。大部分 の領域では、 IV-N/RG695 と IIIa-J/nofilter による直接画像も撮られた。 研究の間に 前原と征矢野 1987, 1988 は新しい炭素星検出を素晴らしい位置の 値と共に発表した。McCarthy 1960 は白鳥座炭素星の位置を与え直した。それらを 参考に位置のエラーを評価すると "cyb" で 4″ から "cab" での 6″ に渡る。

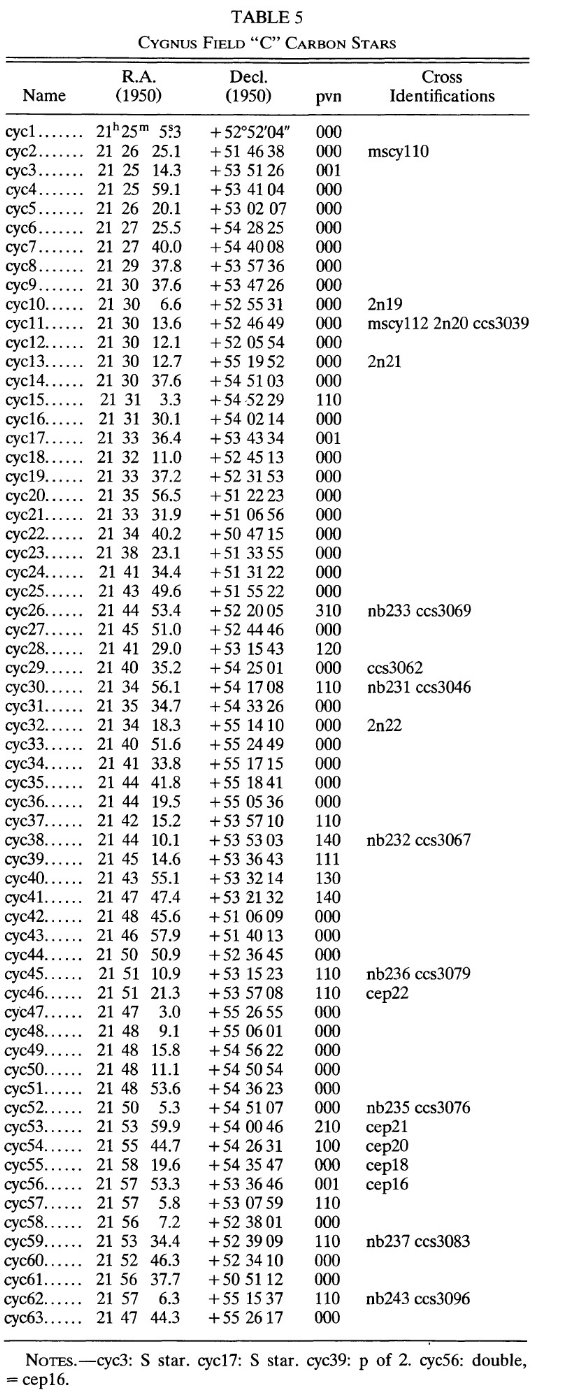

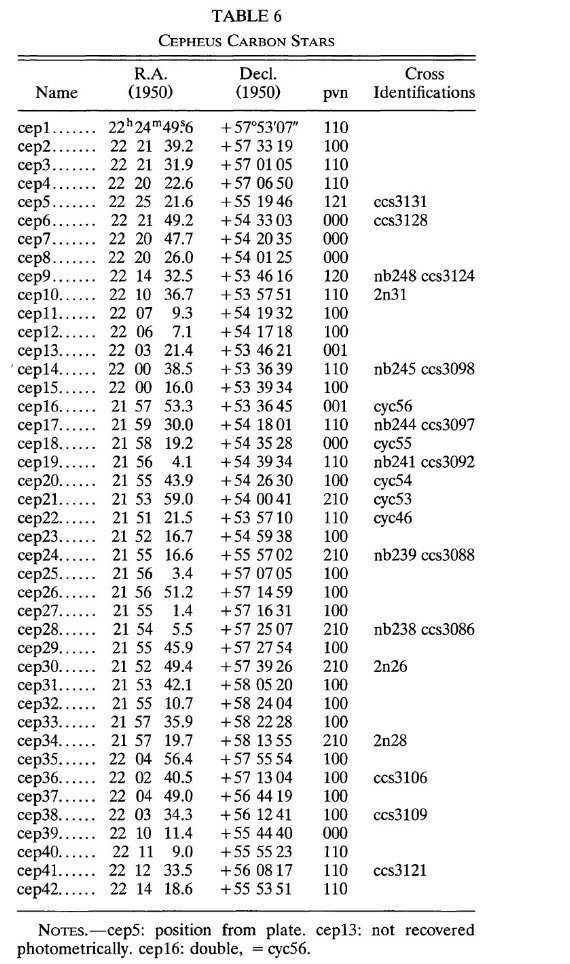

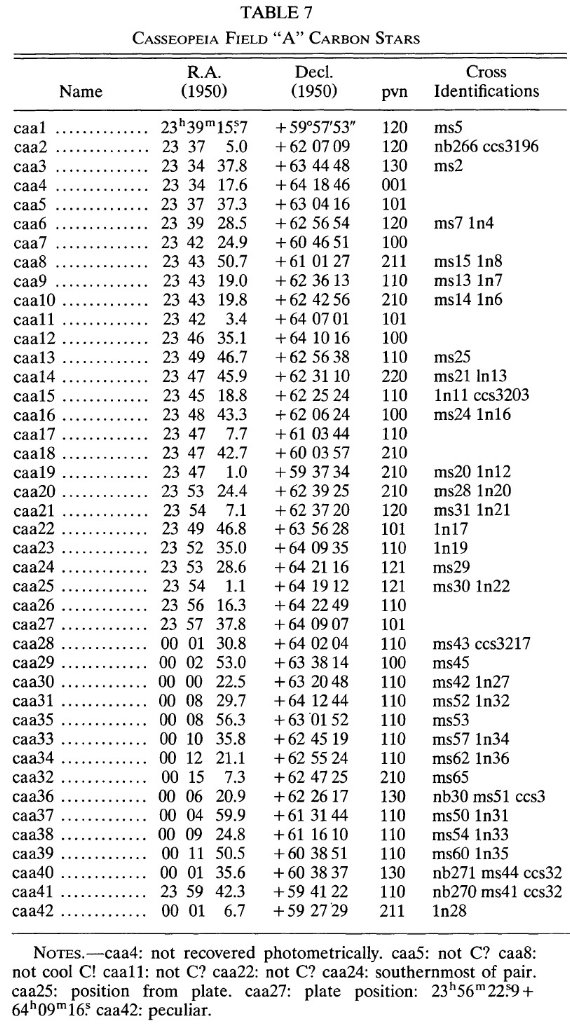

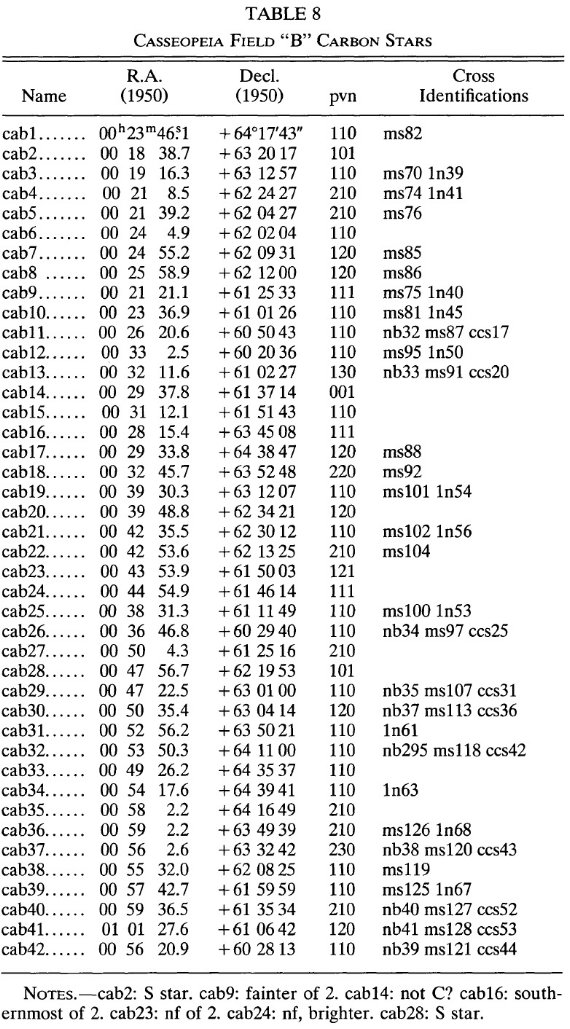

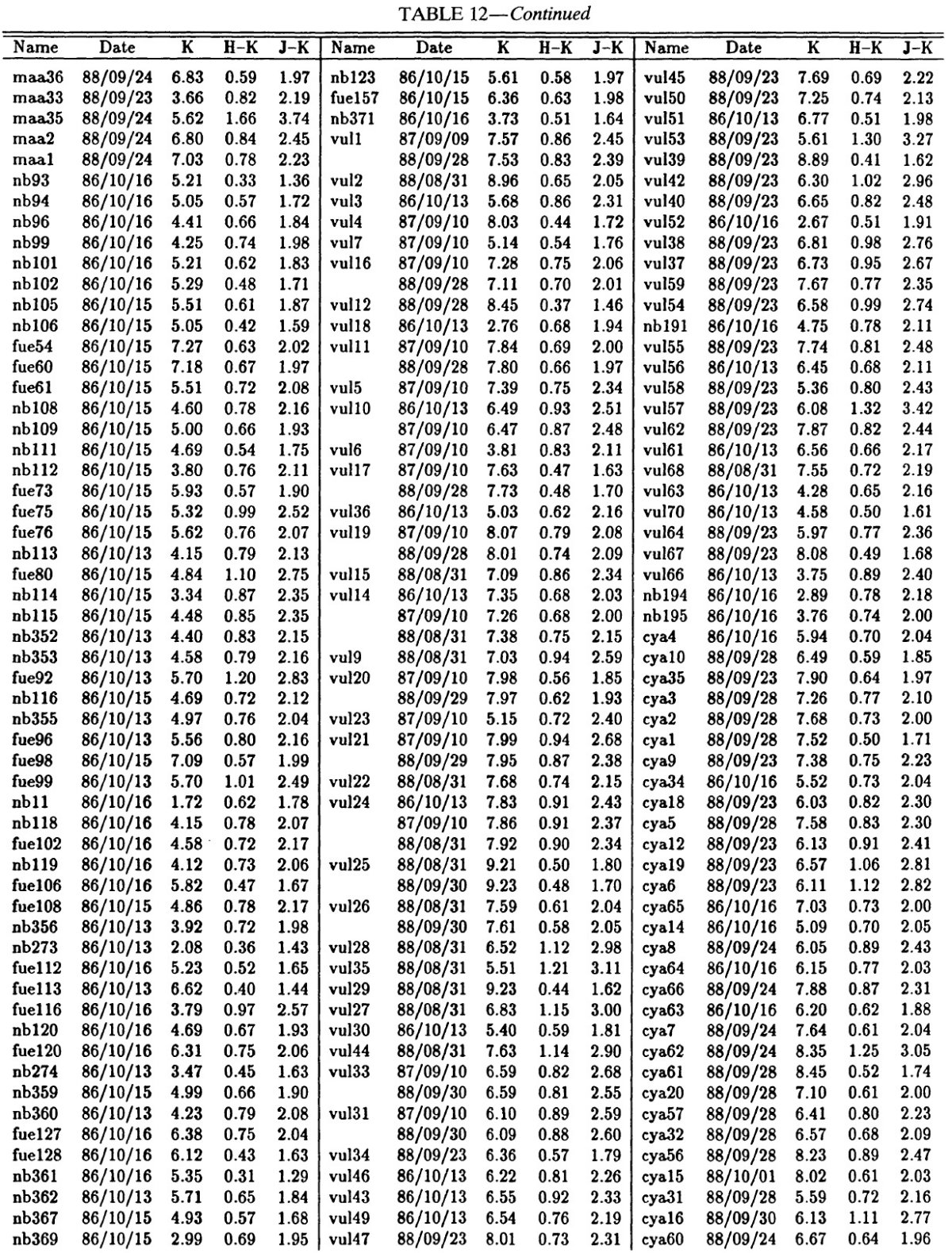

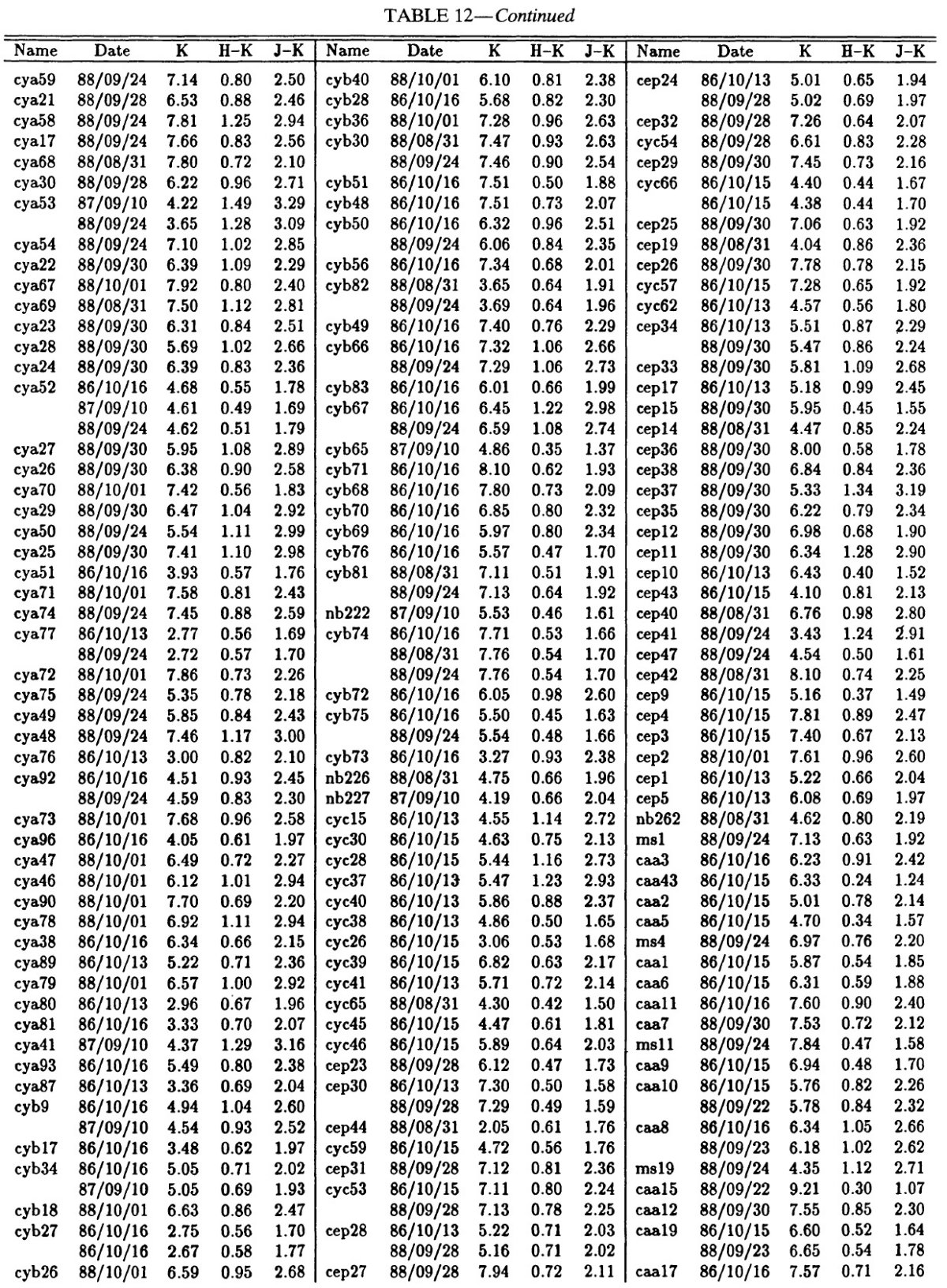

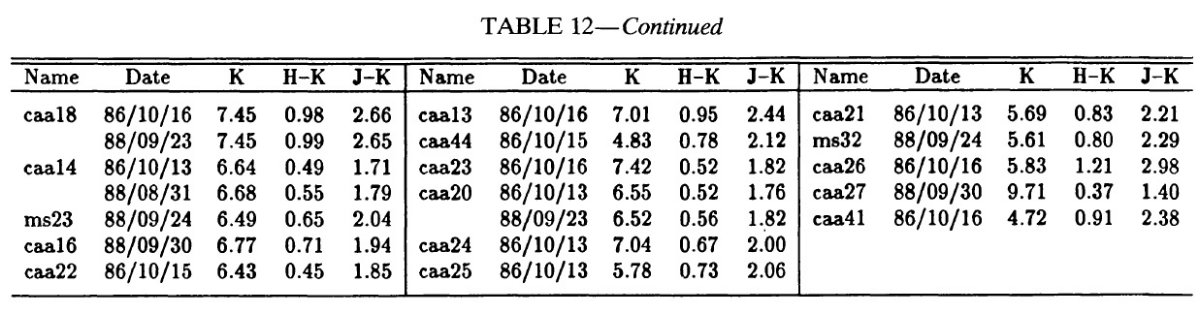

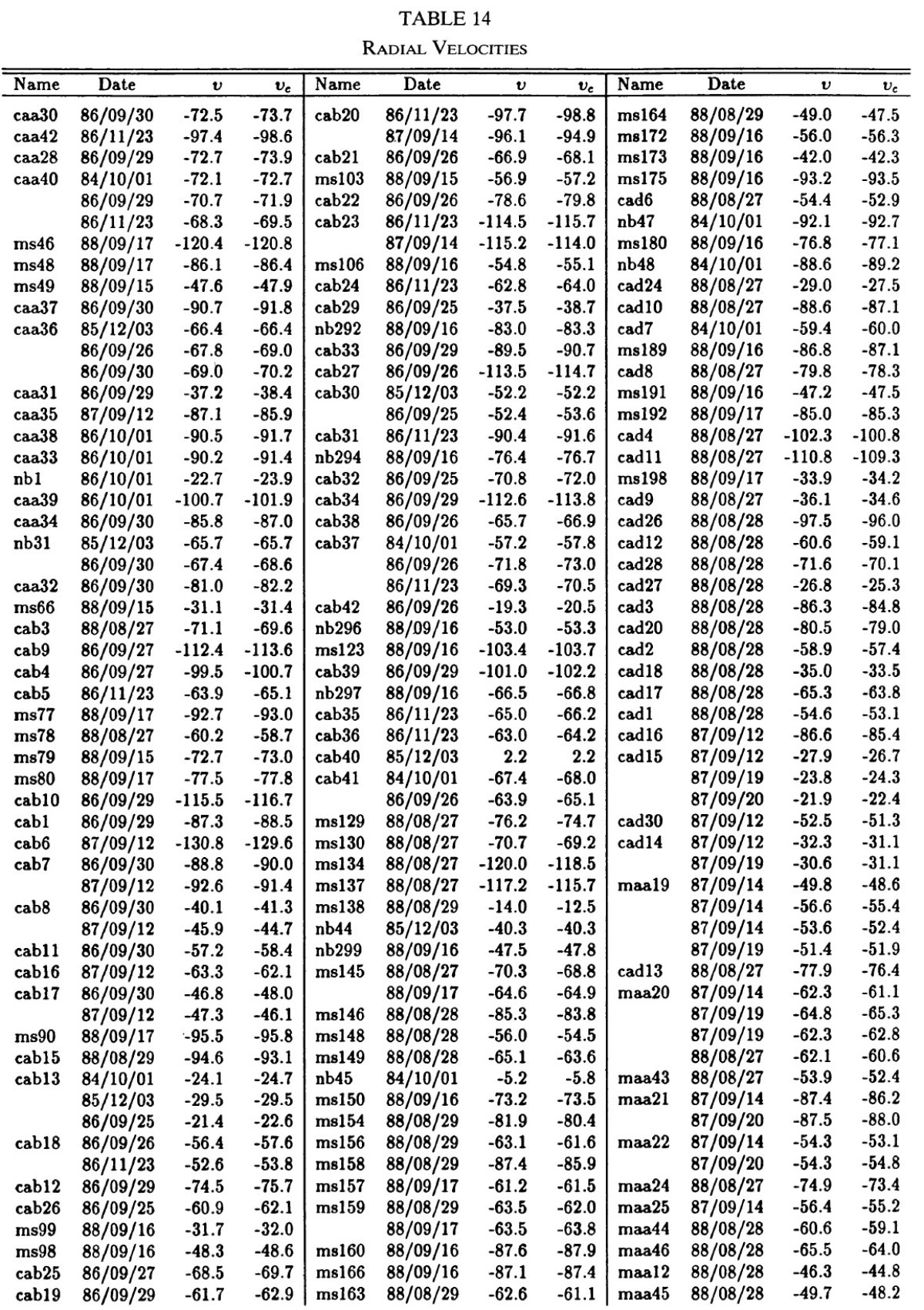

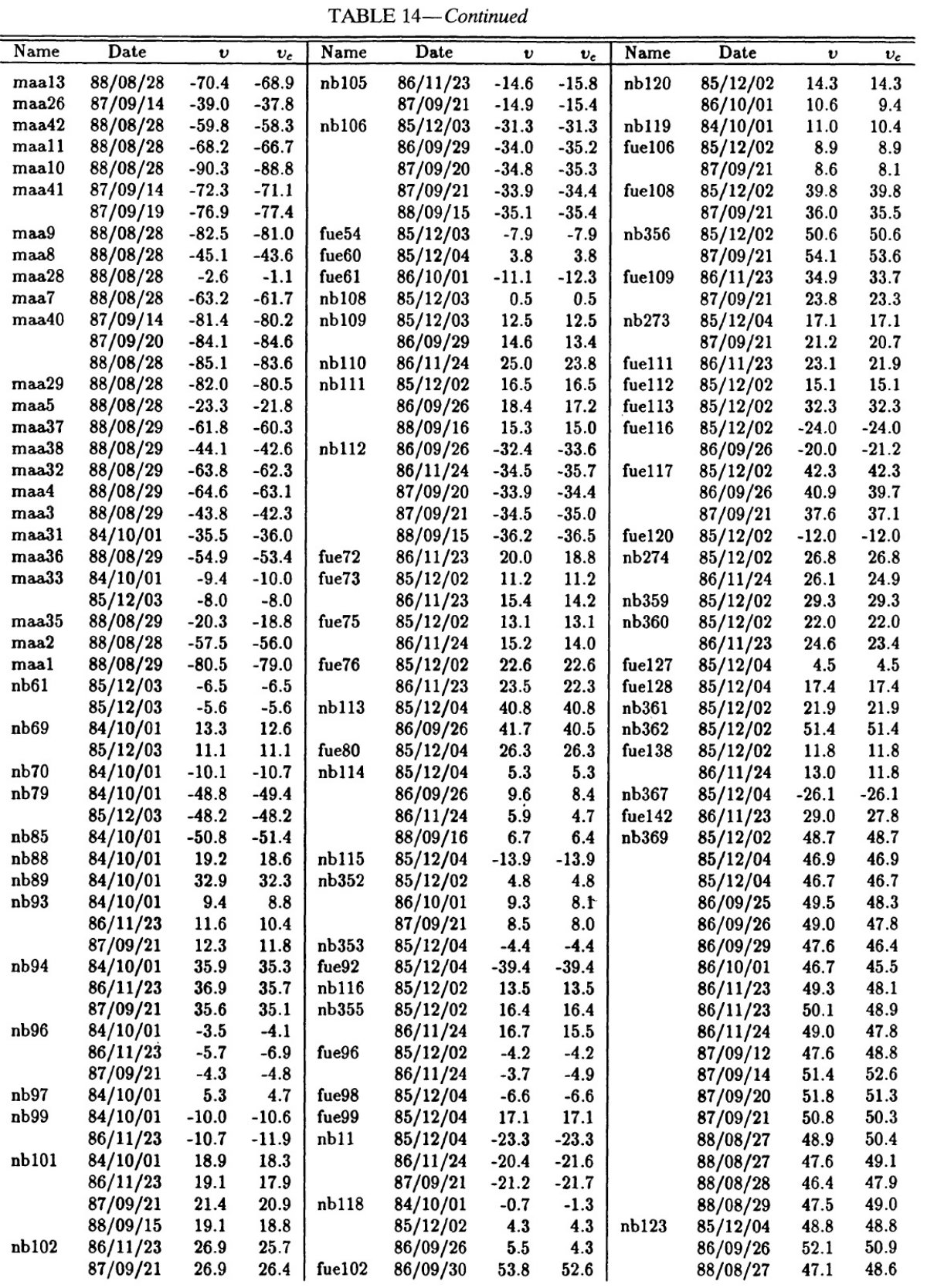

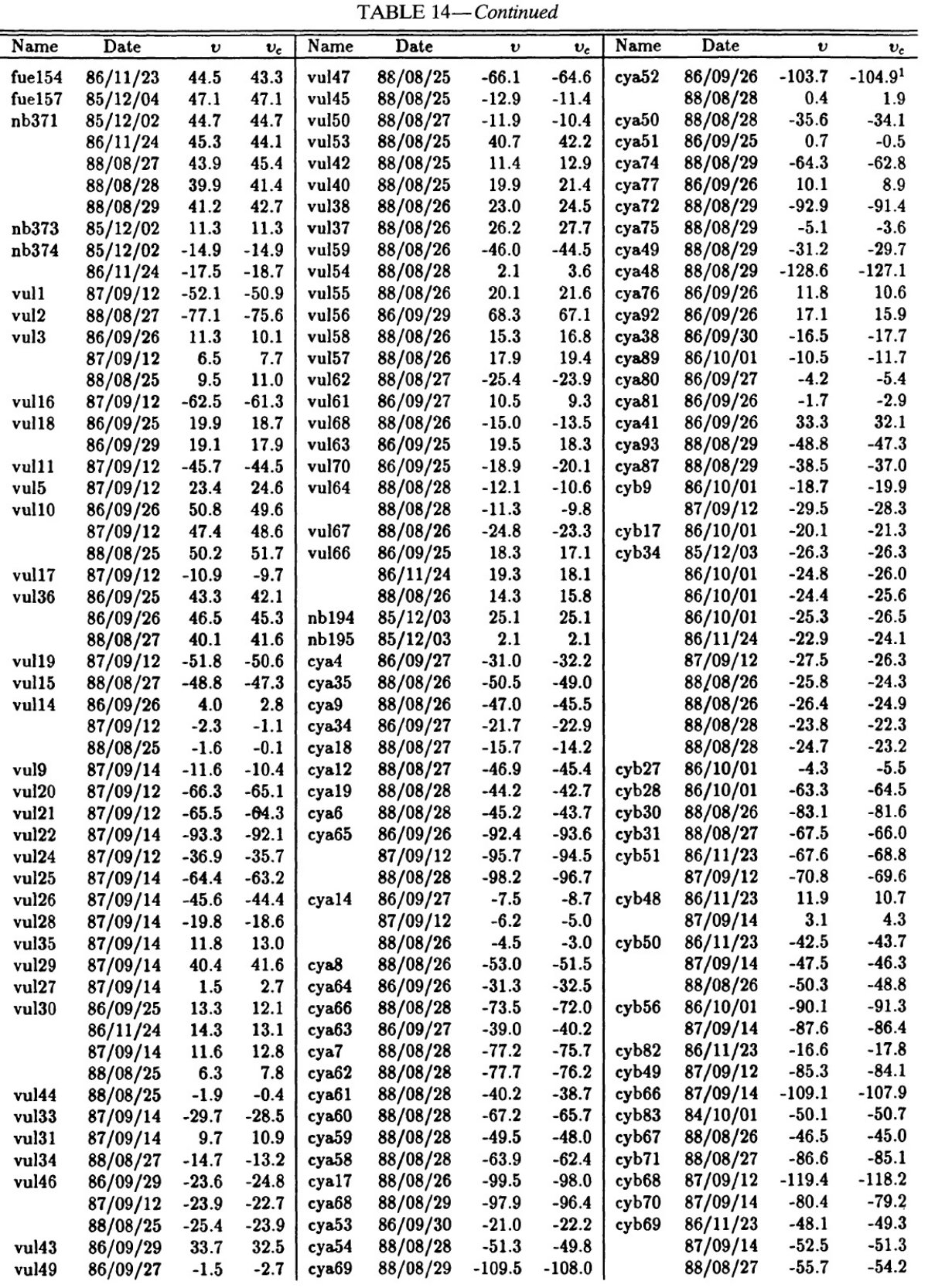

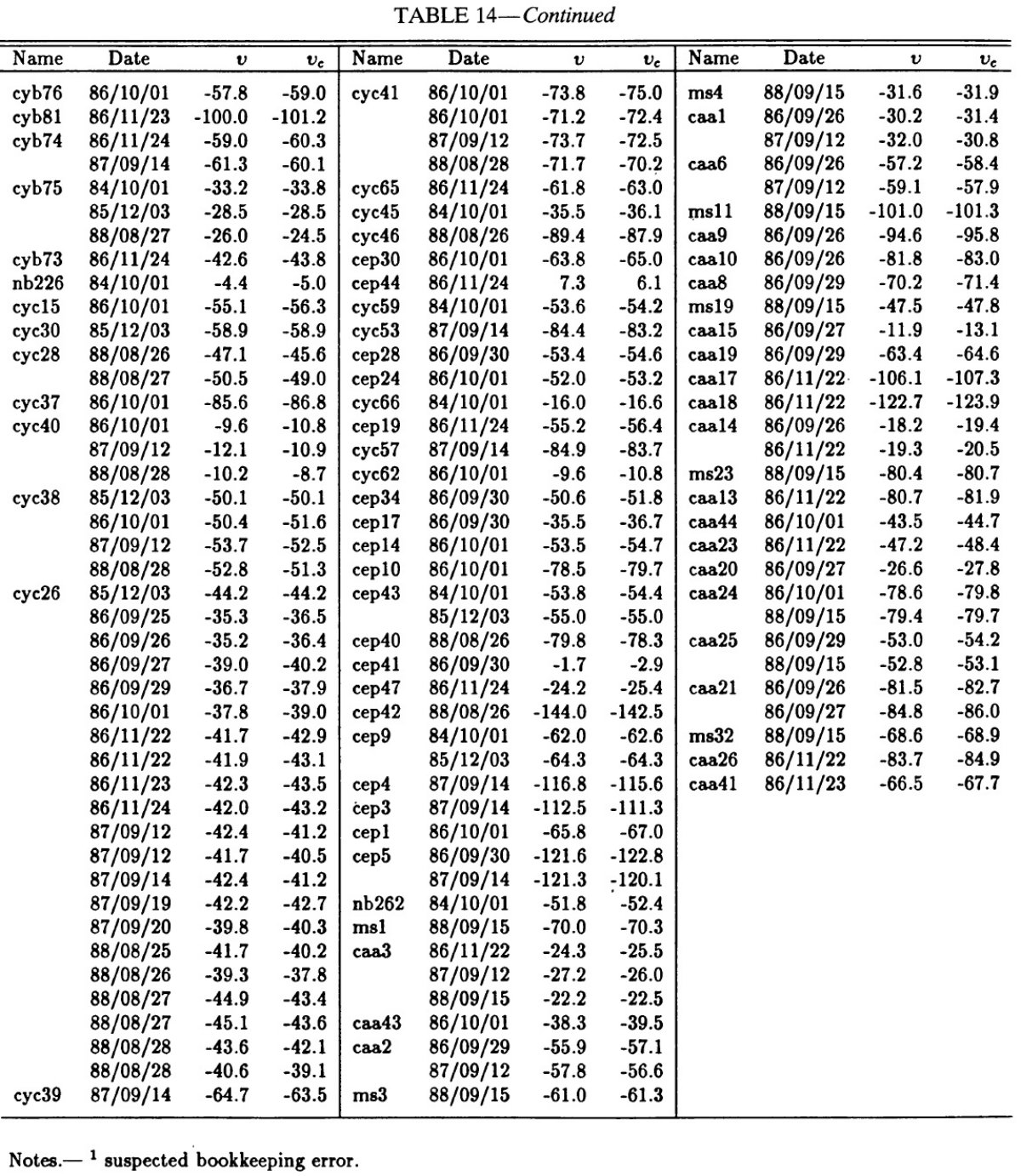

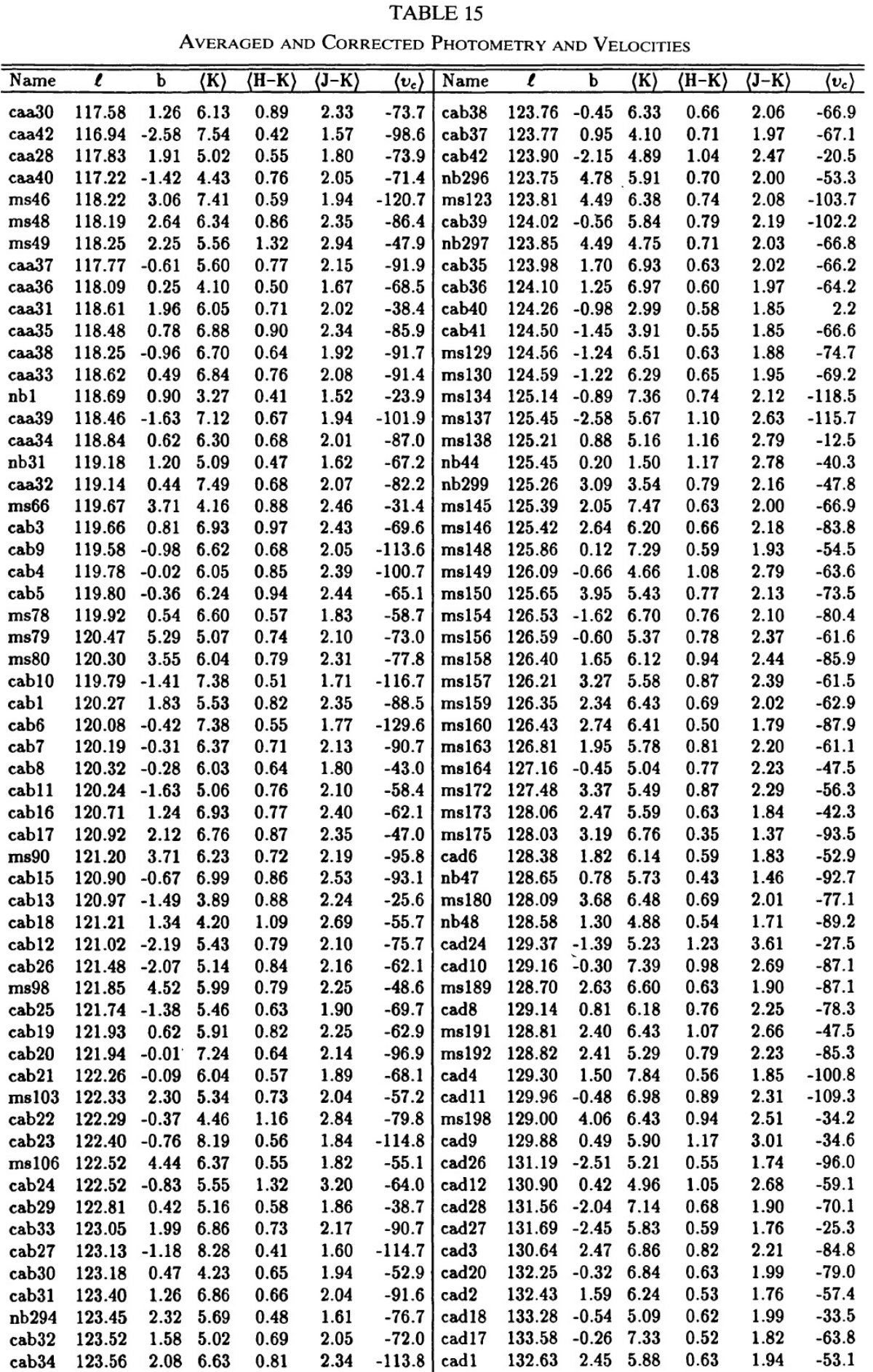

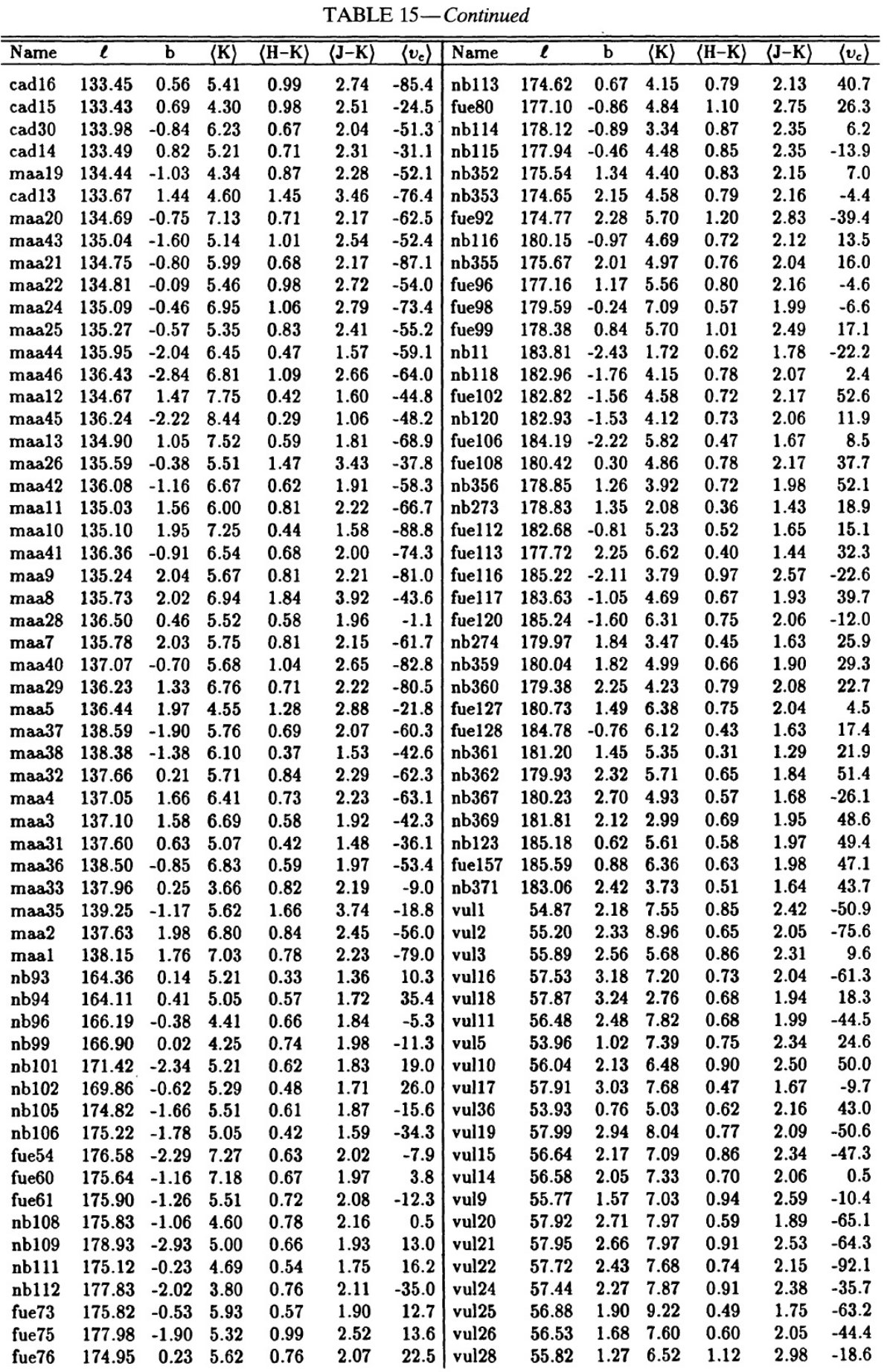

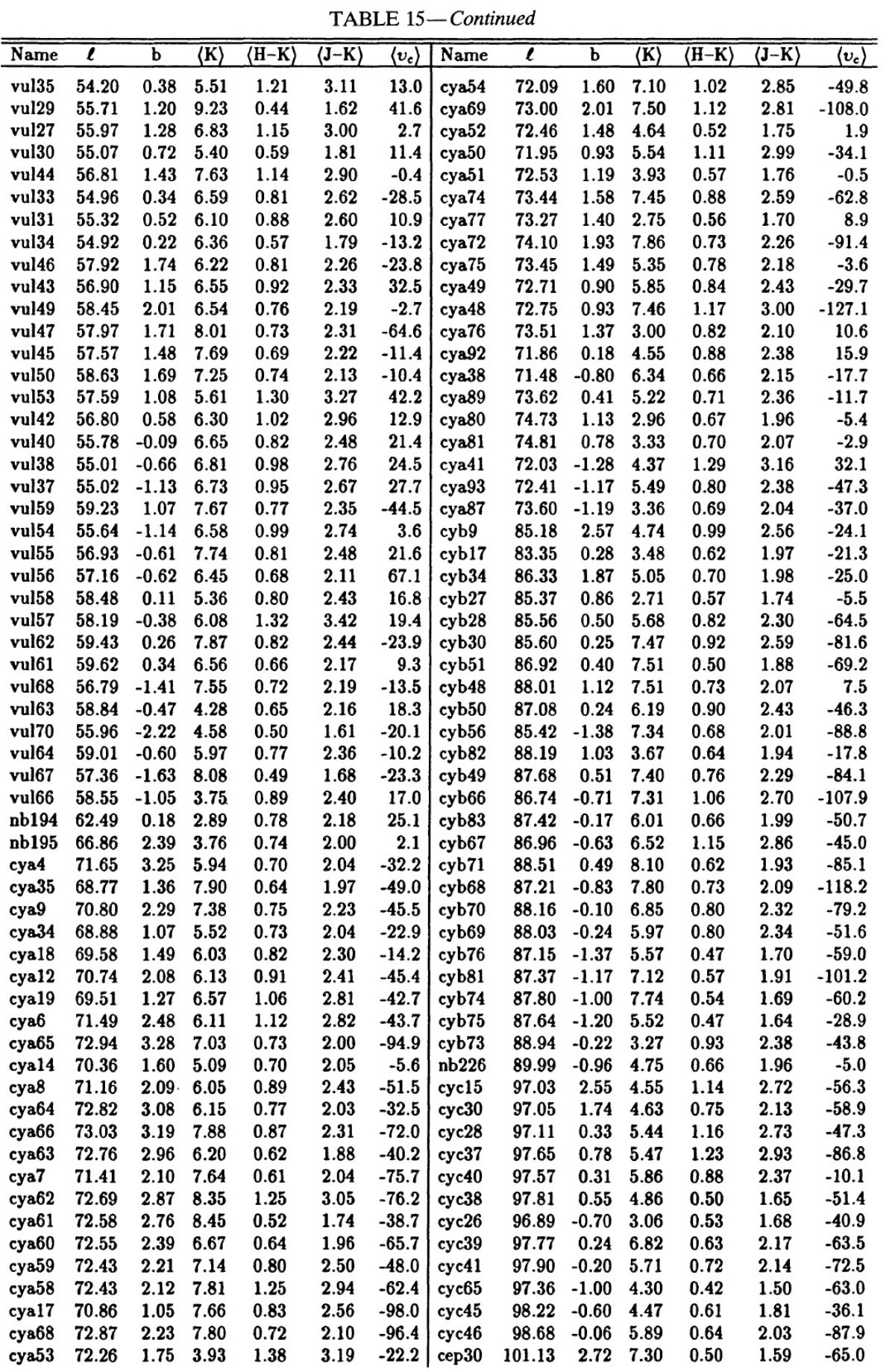

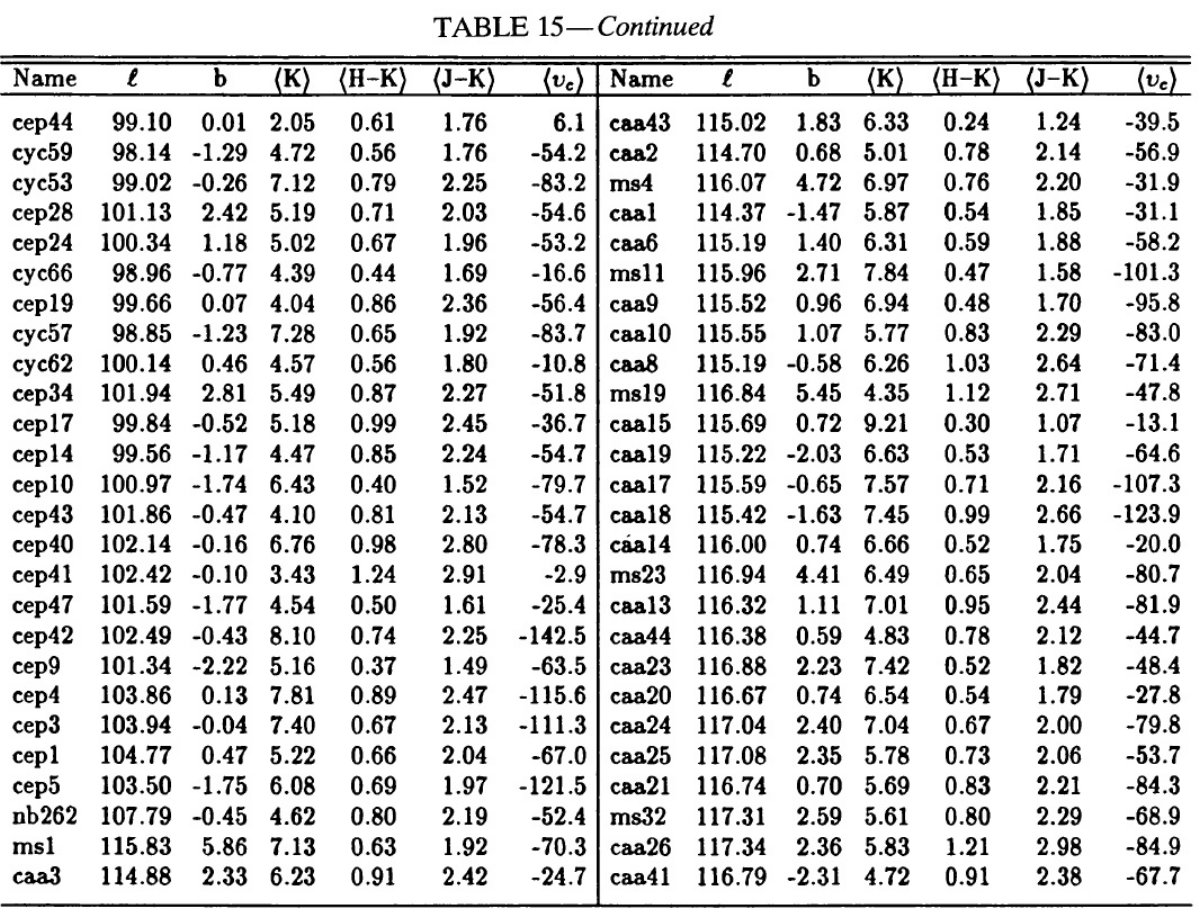

観測結果の表

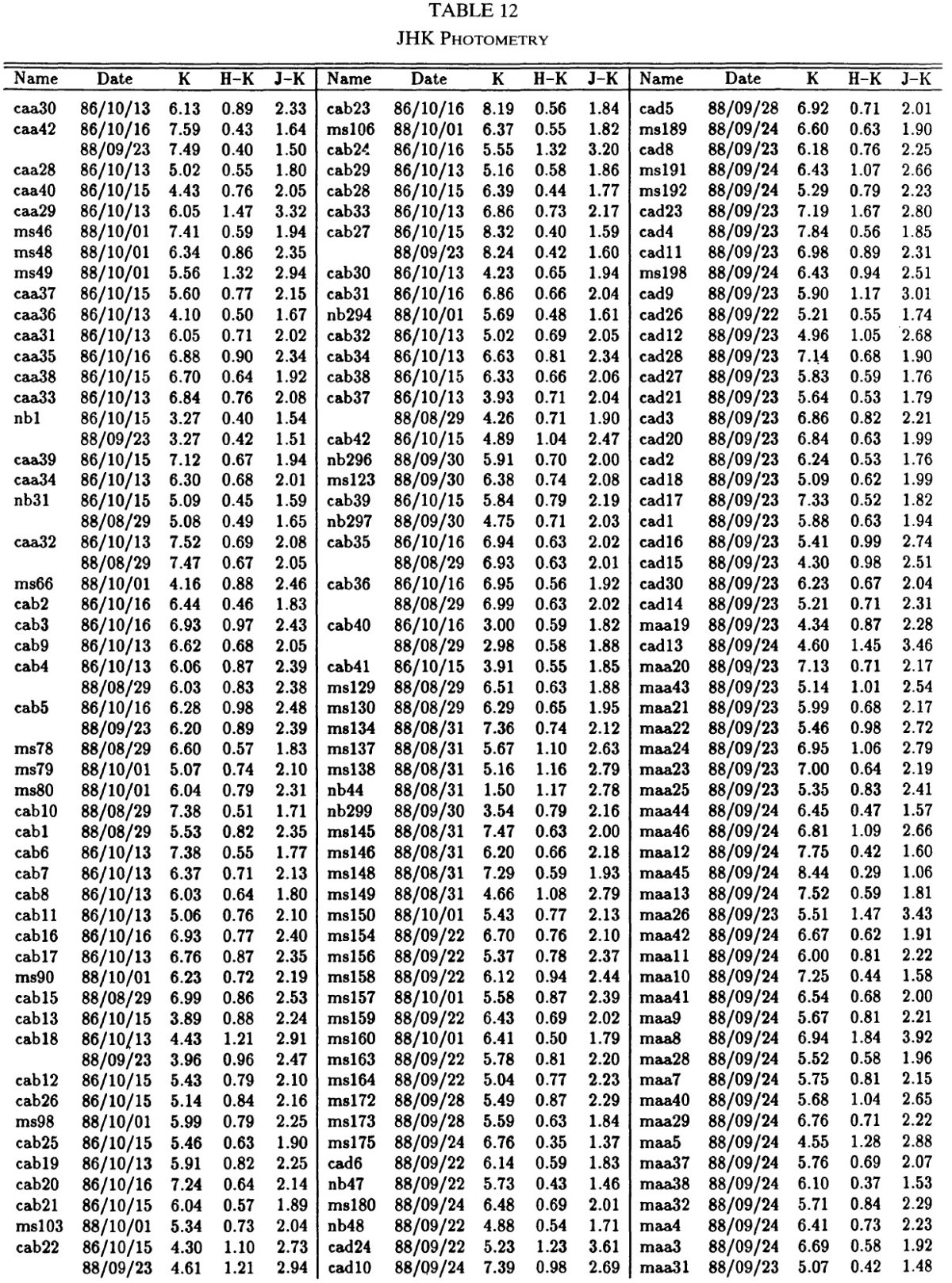

結果は表2から9に与えた。3桁の数字が各天体に与えられた。最初の桁は表12 で何回の測光観測が行われたかを示す。第2の数字は表14にある分光観測が何回 行われたかを示す。第3の数字は表の下にいくつのノートがあるかを示す。

2b.同定ミスと記帳エラー

間違いの色々この研究は4年間に渡ったので、その間にプロジェクトの展望にかなりの進化が 起きた。最も大きな問題は同定ミスである。それらは、

(1)スペクトルの分類間違え。

(2)画像上で違った星が炭素星とされた。

(3)ファインディングチャートが間違っている。

(4)フィールド間違い(?)

(5)観測のタイプミス

(こういう愚痴は普通書くか? )

表1.観測領域の中心座標

2c.クロス同定

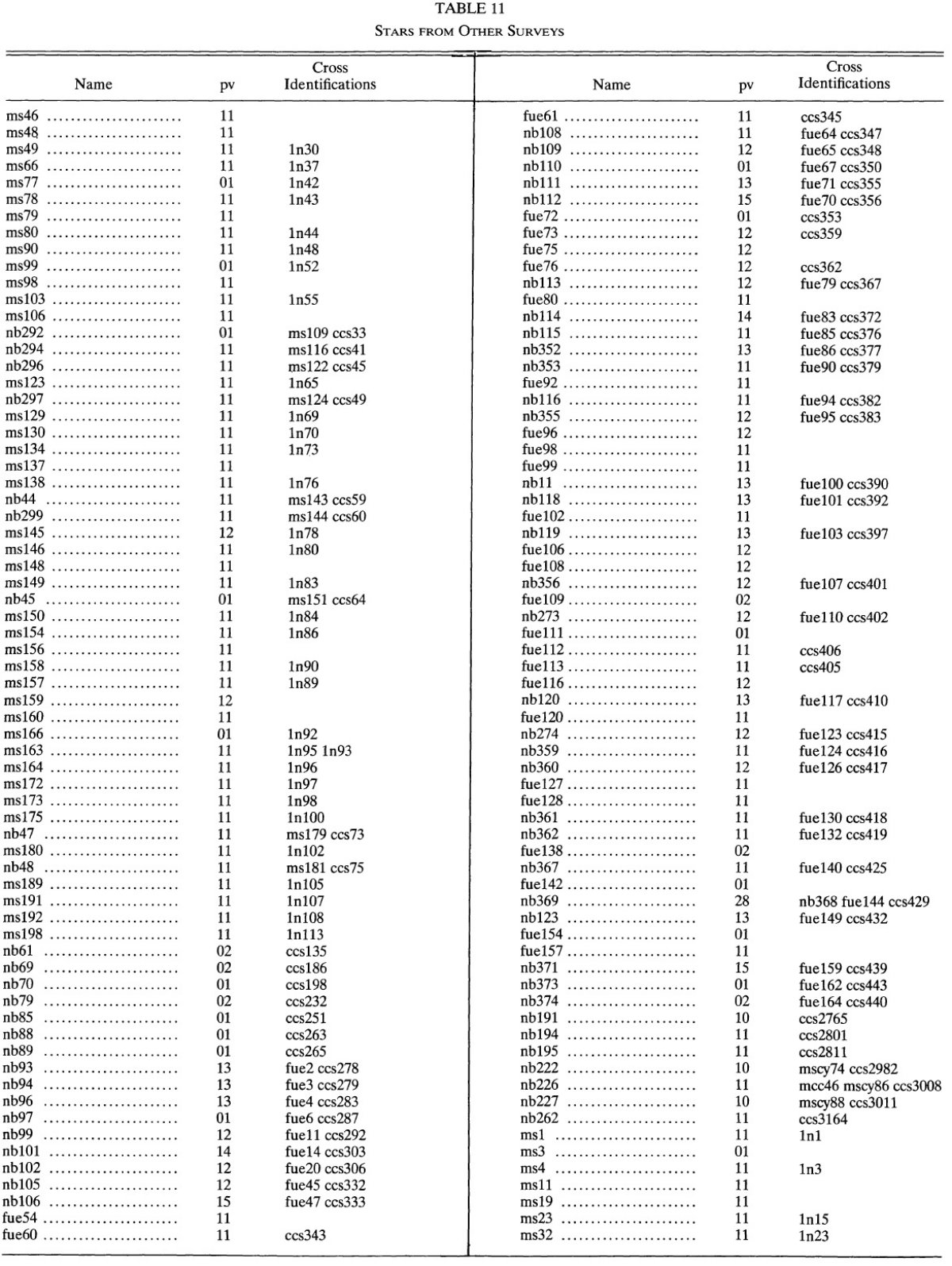

以前の探査観測の結果との対照は略号で示した。それらは、 nb = Nassau,Blanco 1954, 1957mcc = McCarthy 1960

1n, 2n, 3n = Nikolashvili 1987a,b, 1988

ms, mscy = Maehara, Soyano 1987a, 1988

css = Catalog of Cool carbon Stars (1973) Stephenson

2d.新発見と再発見

新発見の条件表2−20中、クロス同定のない星の内 142 星は新発見であった。それらが 炭素星と確認されるには、確実なスペクトルがあったか、隣り合う対物プリズムで 確認されたという条件を課した。クロス同定の条件は公表された位置と我々の 測定位置が 2″ 以内であることを注意する。新発見とした 内の幾つかは公表位置が不正確であったためかも知れない。

クロス同定なしの星について

クロス同定なしの星の多くは観測時間の不足のため分光観測が行えなかったが 多分本当に炭素星である。いくつかの星に対しては観測を行ったが炭素星のカラー またはスペクトルが得られなかった。それらには表にノートを付した。

子ぎつね座とカシオペア座

最も新発見が多かったのは子ぎつね座である。そこは Nassau, Blanco 1954, 1957 の 探査しか行われていなかった。最も少なかったのはカシオペア D 領域で、 前原、征矢野 1987a や Nikolashvili 1987c が探査した後であったからだ。